北美館年度壓軸鉅獻!2025台北雙年展《地平線上的低吟》匯集來自全球37座城市、橫跨一整個世紀、共72位藝術家的作品,探究「思慕」的多重意義,表述這股心緒「介於現實與期望之間」的張力。循展覽路徑,你將感受來自世界各地的思慕之情,在他人的失落和渴望之間,探索思慕之於自身的意義,從而回頭看見自己的失落與渴望。

本屆台北雙年展由Sam Bardaouil與Till Fellrath(柏林漢堡車站國家當代藝術美術館雙館長)共同策展,集結約150件展品,由北美館館藏及參展藝術家作品交織,其中包含34件全新創作及現地製作作品,涵蓋影像、表演、繪畫、雕塑和沉浸式場景。

什麼是「思慕」? 驅動我們追求難以觸及之物的內在力量

看展之前,得先釐清究竟何謂「思慕」?它是持續推動人類的一股內在力量,一股面對難以觸及和掌握的事物、卻仍不願退讓的動能;它可能是對連結的渴望,或對未知前景的嚮往;可能是個人的私密情感,也或許是集體的迫切訴求;它具備跨越國界和文化、引起共鳴的能力,既體現深植人性的慾望,也提供了解當下處境的視角。思慕一詞聽來陌生,卻是早已存於你我腦海與心中的念想。

思慕並不張揚,常是柔弱卻倔強的。《地平線的低吟》圍繞著思慕展開,不大聲宣示,而是試圖以低聲而堅定的語調談論未來。展名中的「低吟」意指那些在靜寂中仍持續的聲音、即使被抹除卻仍頑強存續的故事;「地平線」則象徵追求的標的,是已知與盼望之間的交會。兩者疊加,《地平線的低吟》暗示著最微弱的呢喃也能重新定義距離,最細微的舉動亦能改寫我們想像世界的方式。

這3件物品貫穿全展!象徵3種不同對「思慕」的詮釋

展覽從台灣錯綜複雜的歷史出發,因這片土地深知思慕的意義。策展概念源於3件出自台灣電影及文學作品的物件:侯孝賢電影《戲夢人生》(1993)中出現的「尪仔」,象徵布袋戲大師李天祿獻身於技藝的一生,體現歷經殖民統治與戰後重建的堅韌;陳映真短篇小說〈我的弟弟康雄〉(1960)中的「日記」,傳達一位自盡的年輕人,在信仰與絕望之間掙扎的聲音,反映一個世代身處信念與幻滅之間的困境;吳明益小說《單車失竊記》(2015)中的「單車」,象徵兒子尋找失蹤父親的旅程,喚起失落、傳承和歸屬感等主題。

3種截然不同對「思慕」的詮釋,在展場中交織迴響:「尪仔」代表延續性,「日記」代表內在世界,「單車」隱喻追尋。

從寓言到儀式,感受「思慕」是切身體驗

散落於北美館三層樓空間的展品,或如影像詩篇、或如恐怖寓言、或如神秘儀式、或如歷史重構,每件作品都提醒著我們思慕並非抽象無形,而是切身體驗。

以下看向幾件亮點作品:《偽飛行場》 重建一座殖民時期的誘敵機場,揭示歷史的「虛構」本質,同時探討台灣的身份認同;《我的雙眼仍在流淚》是一束宏偉、看似完美卻無香的人工花卉,反映巴勒斯坦作為生機之地,卻逐漸化為凋零的記憶;錄像裝置《愛在死亡之後》透過一段模擬恐怖片的影像,將回憶和神話融合成幽靈般的儀式,訴說悲痛將灰燼煉成黃金的故事;《小室》將脆弱的紅色玻璃球圍束在鋼籠之中,隱喻歸屬感中「保護」與「禁錮」的雙重性;《加重停頓》則利用厚重的環狀繩索構成冥想場域,邀請觀者在節奏飛快的世界裡,以「緩慢」作為抵抗的形式。

策展彩蛋:台灣20世紀老照片穿針引線

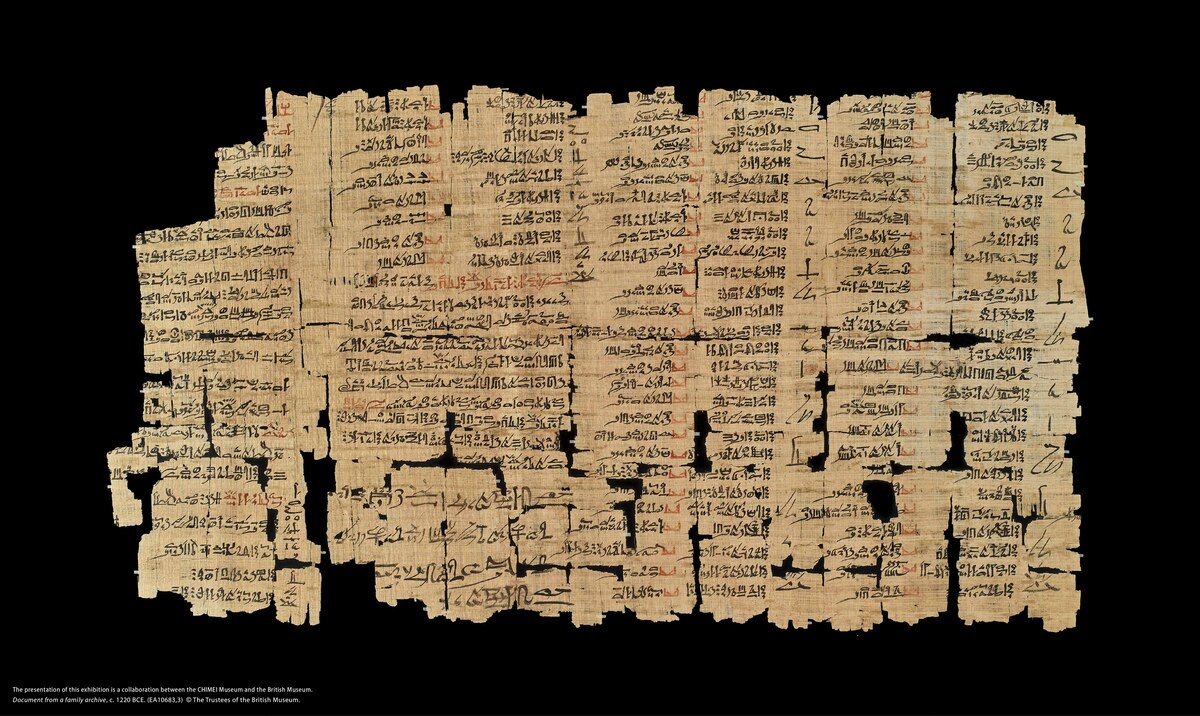

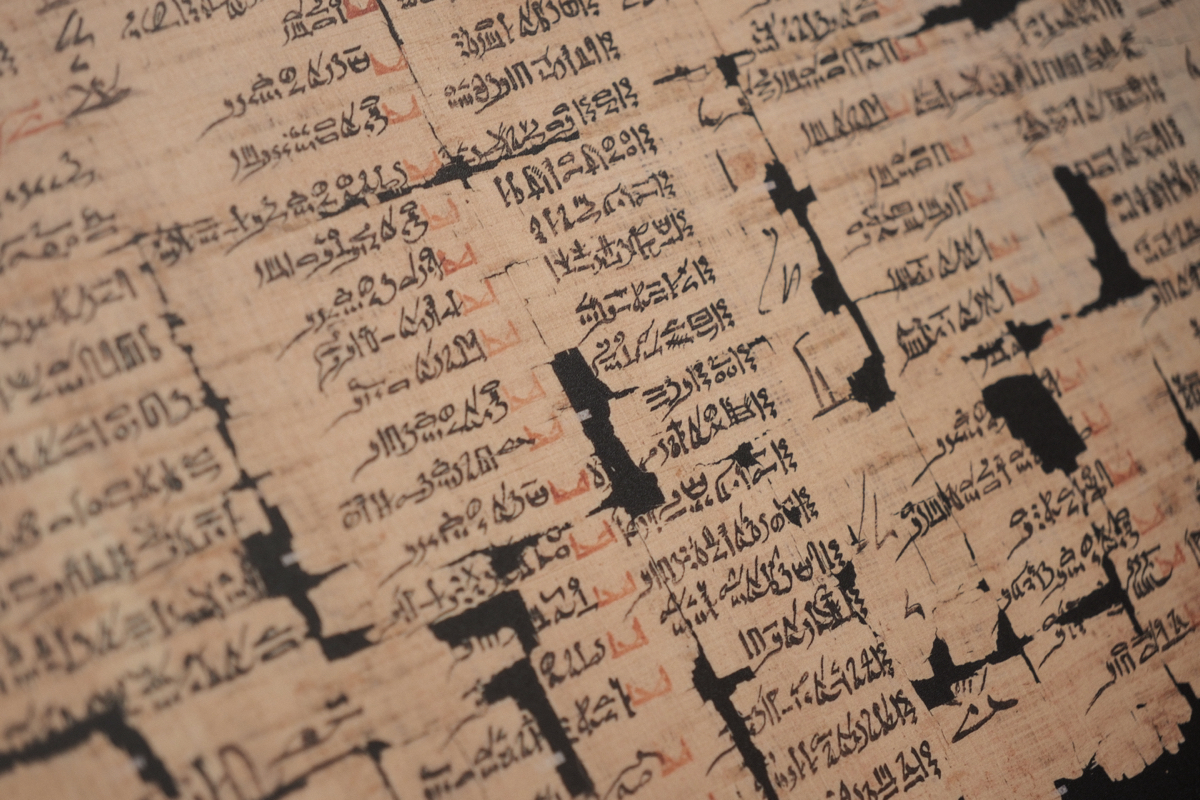

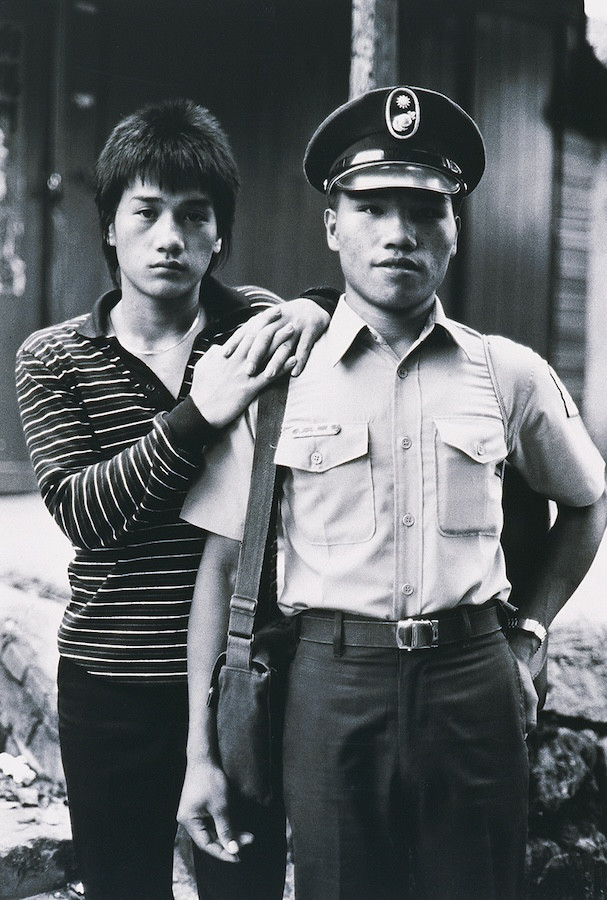

值得留意的是,來自1930至1980年代的台灣攝影作品,是貫穿展覽概念的線索,各呼應「尪仔」、「日記」與「腳踏車」所指的隱喻。像是鄧南光攝於1942年的《台北,太平町 (一) 》,紀錄了殖民時代現代化進程中的城市變遷,呼應「尪仔」所探討台灣於殖民統治下展現的韌性;徐清波在1956年拍攝的《密談》,則捕捉兩名男子傾身交談的畫面,身旁的單車猶如一道安靜的鉸鏈,既分隔、又連結,映照出「腳踏車」暗示的追尋與失落主題。

這些典藏作品的現身,不只是歷史影像的再現,更讓曾經塑造台灣文化的藝術家,得以與當下回應時代現狀的創作者產生跨世代的對話。

「我們希望傾聽那些形塑台北今日樣貌的歷史、語言和矛盾。與北美館藏品的對話,並非懷舊之舉,而是一種紮根:當深入參與在地故事時,在地便能成為關照世界的透鏡。在《地平線上的低吟》中,思慕就是那座橋樑——它始於記憶的親密之處,並延伸至地方性與普世性共享的地平線。」——策展人Sam Bardaouil及Till Fellrath

思慕是鮮活且當代共享的體驗

在現實可能隨時被抹去、或被遺忘的今日,思慕折射出新的渴求和迫切性,兩位策展人如此解讀:「無論我們望向何處,皆充滿渴望:在面臨假訊息時尋求真相,在破碎的社群中尋找歸屬,以及在分歧的時代渴求連結。雙年展中的創作並不會化解這些張力,反而是使它具象化。」走進《地平線上的低吟》展場,你將認知到思慕不再是抽象或歷史的產物,而是鮮活、迫切且當代共享的體驗。

2025台北雙年展《地平線上的低吟》

展期|2025.11.01-2026.03.29

地點|臺北市立美術館