日本寶礦力水得廣告的青春瞬間,膠捲底片下的街頭日常,米津玄師、星野源等藝人的魔幻視覺,這些都是奧山由之的攝影風格,但也不完全是。2021年步入攝影職涯第11年的他,在台出版《BACON ICE CREAM台灣限定版》,用攝影集直面現階段的自己,再不斷解構以迎向未來的自己。

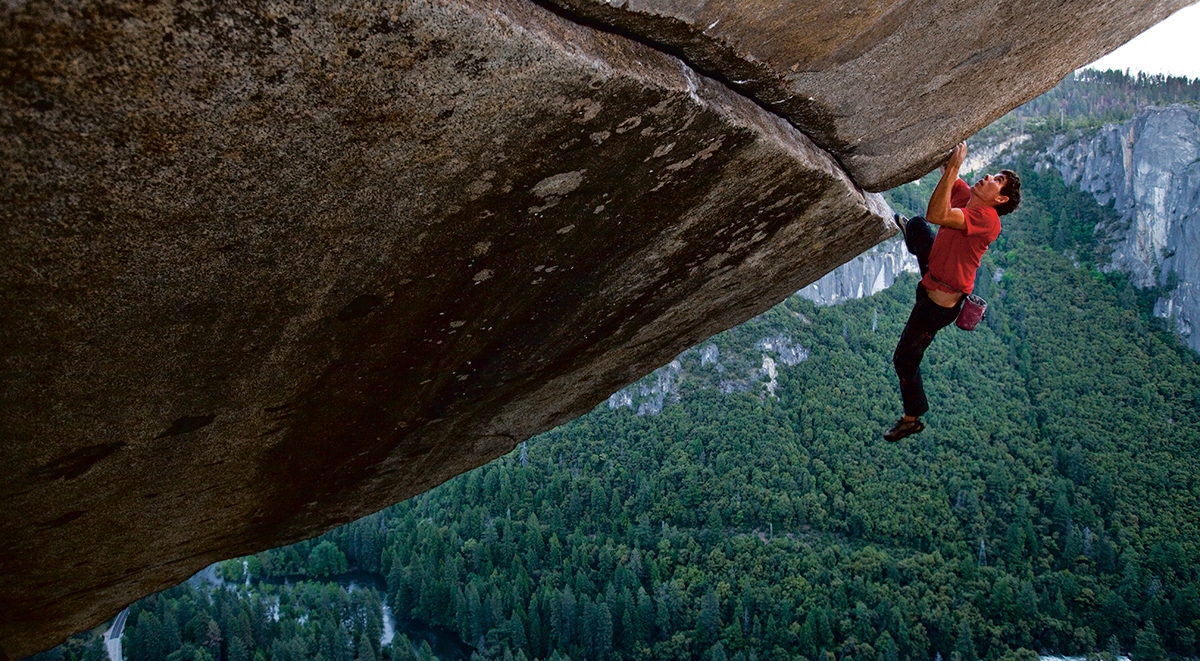

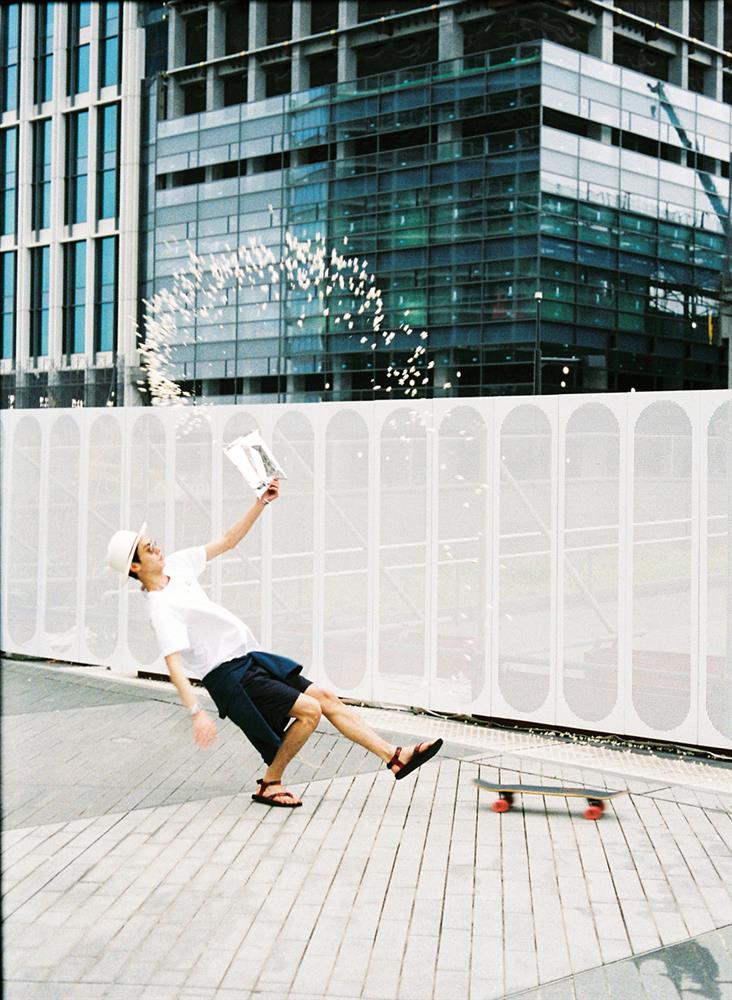

日本寶礦力水得2021年的夏季篇廣告中,15歲女星中島Sena奮力為青春奔跑的身影,在粼粼水波與光影變幻間留影在觀眾心中。執導此一廣告的奧山由之,2017年即以寶礦力的一系列春夏廣告形象照,用鏡頭捕捉近300位高中生在海邊揮舞青春的魔幻一瞬而走紅亞洲。從攝影師到影像導演,如今坐擁豐富作品質量的奧山由之,其實是1991年出生、今年剛步入30代的新銳世代,靠著18歲自學攝影,以底片的高濃度色彩和顆粒走出個人風格。如今回首過往,他將2015年出版的攝影集《BACON ICE CREAM》重新編輯、加入30多張新作,在台灣推出《BACON ICE CREAM台灣限定版》。他認為這本攝影集象徵了自己踏入攝影的初心,睽違6年重新面對自身,La Vie特別專訪奧山由之,聽他道來長年的攝影歷程與哲學。

La Vie:請和我們分享《BACON ICE CREAM台灣限定版》的出版契機!和日本原版有哪些不同,是否有個人特別推薦的亮點?

奧山由之:2015年《BACON ICE CREAM》在日本出版後,我收到許多來自台灣讀者的回饋,告訴我他們也非常想看這本攝影集。我一方面感到十分榮幸,另一方面也苦惱於這本攝影集在台灣的取得不易。幾經思量後,決定與其在台灣鋪貨,不如直接透過台灣的出版社製作限定版。當台灣限定版確定能夠實現時,心中便想著:難得有這次的機會,不如製作一本與原版截然不同特色的作品。

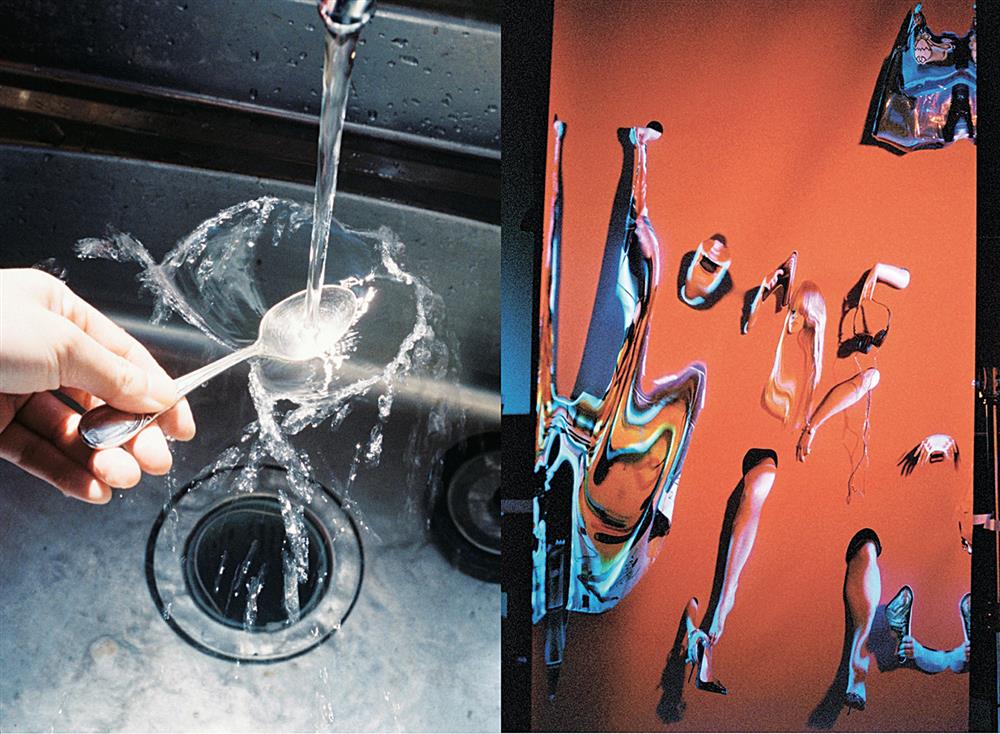

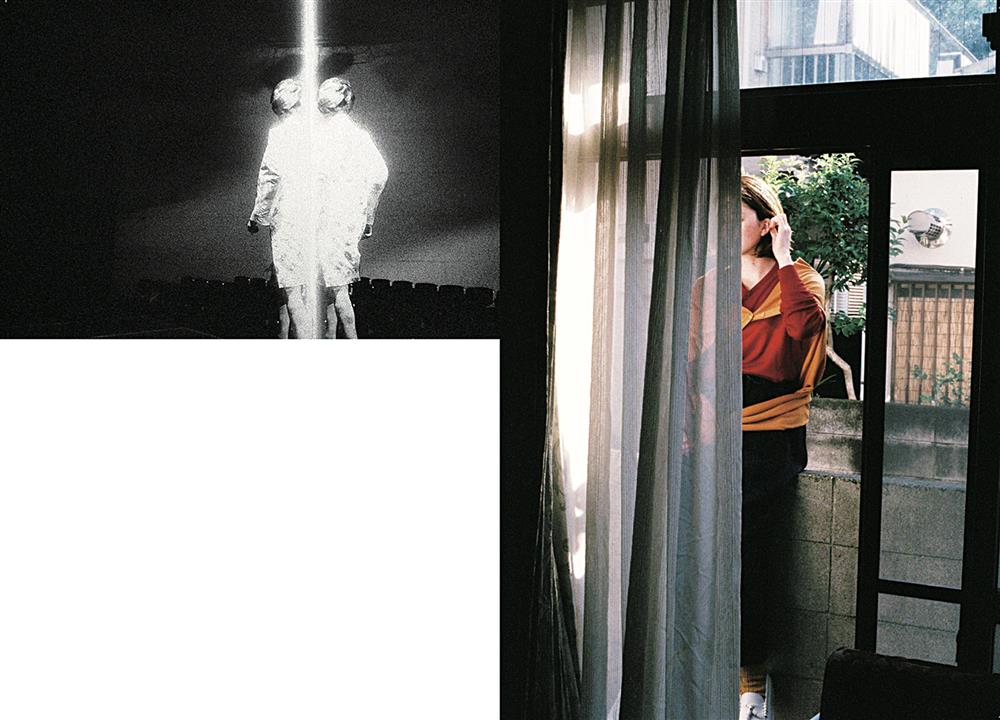

對我個人而言,日本原版的書名也好、整體概念也好,都已經是我傾盡全力的成果。既然如此,那就得在裝幀設計上下一番功夫才行。大概在8年前,我從朋友手上拿到了聶永真設計的筆記本,在設計的同時傳達了製作者的美感品味與強烈個性,讓我留下深刻印象。因此在討論設計師人選時,腦海中最先浮現的便是他。台灣版的設計、排版,甚至是用紙全權委由聶永真操刀,最終誕生的作品抑揚頓挫分明、具有強烈節奏感。台灣讀者們在翻閱時,還請務必特別留意書籍裝幀設計上的巧思。

La Vie:您曾經將攝影集比喻為「送給10年後、20年後的自己的時空膠囊」,睽違6年重新面對這本攝影集,是否有和過去不同的感觸?

奧山由之:6年後的我重新翻開《BACON ICE CREAM》,能夠更清楚地指認出某些照片「因為這樣那樣的因素,所以這是奧山由之的作品」。比如說我一直將目光投射在「矛盾」之中,試圖捕捉日常中的非日常、科幻與寫實的交界點。對我而言,攝影集除了是放在書店裡的商品之外,更是一種可以重新梳理自我的時空膠囊。10年後、20年後翻閱過去出版的攝影集時,一方面能夠冷靜地回顧:「啊,原來當時的我是這樣拍照的啊」,一方面也能夠重新擾動自己當下的攝影觀點。攝影集往往在一陣慌亂中製作而成,過程很難保持客觀,完成後也會留下許多疑問。在攝影表現上,我認為所謂「深入了解自我」正是毀滅的開始。創作者必須不斷地對自己提出質疑,否則將會失去表現自我的意義與目的。因此某種層面而言,攝影集也是一種讓自己擺脫穩定、陷入混沌狀態的裝置。如果沒有這樣的裝置,攝影師很容易就會安逸於現狀,甚至就此停滯不前。身為攝影師,如果不對世人以及未來的自己發出「這本攝影集等同於現在的我」這樣的宣告,我想很難持續地按快門下去。透過製作攝影集,逼迫當下的自己面對「何謂攝影?」「何謂自我特色?」這些模糊不清的命題,多年後再藉由攝影集本身,去印證自己現在和當時的差別。

La Vie:您的影像多呈現底片顆粒感及鮮豔高濃度色彩,這樣的風格是如何形成的呢?為什麼不傾向數位拍攝?

奧山由之:我最一開始拍照其實是使用數位單眼相機,直到大學一年級跟朋友借了底片相機,才拍攝了人生第一捲膠捲底片,也第一次嘗試在暗房沖洗。當時大概只有1/3的底片成功顯像,可以說是失敗了也不為過。但過了一段時間再重新拿起那些失敗的相片時,卻覺得「啊,這些照片⋯⋯其實挺不錯的呢。」當時才領悟到,和數位相片檔案相比,膠捲底片是一種有形的物件。因為有形體,讓人能夠反覆把玩、觀看,藉由不同時間點的反覆觀看,也讓照片產生了多重的意義。如果是數位相機的話,按下快門後就會忍不住想立刻確認成品好壞,視野也被侷限於四方形的螢幕之中。對我來說,以底片拍攝時能夠更冷靜地審視照片的魅力與本質。照片是一種捕捉瞬間的藝術,會隨著觀看者的視角而產生不同解讀,也因此如何以觀看者、讀者的角度挑選照片非常重要。以底片相機進行拍攝,就是一種盡可能地貼近觀看者角度的方法。但我也會隨著不同的攝影手法需求改用數位相機,最近數位拍攝的作品也逐漸增加。只是我自己沒有數位相機,都得跟別人借就是了(笑)。

La Vie:例如寶礦力水得的廣告,您的商業作品經常表現出強烈的瞬間和速度感;另一方面攝影集《As the Call, So the Echo》、雜誌《家族》的作品,則傳達了濃厚的生活感與時間的緩慢流動。創作不同取向的作品,有沒有心態上的差異或特別注意的細節?

奧山由之:我不會因為作品取向、商業委託與否而改變自己的拍攝心態。專注於以真摯、誠懇的態度進行拍攝,我認為這就是最有效、也最具個人特色的創作方式。稍微誇大一些,不僅限於創作,面對生活、人生亦同。儘管非常困難,最關鍵的永遠是如何時刻保持正直、誠實的態度。至於為什麼我的作品看起來會有某些不同的傾向呢?我想是因為我沒有在那些作品中強調「自我」。換句話說,是因為將主題或拍攝對象放在第一優先順位的緣故。所謂作品,往往很容易直接反映出創作者本身的思想。但我認為作品是一種創作者和他人互動下所積累的成果,比起表現自我,在創作時最好竭盡所能地將目光投射到自己以外的他人之上,並且將他人反映到自己的作品之中才行。

La Vie:您對於好照片的定義是什麼?在當今人手一機、人人都能夠輕易拍照的時代,您如何看待攝影的意義?

奧山由之:針對照片的主題或概念沒有多餘的算計、以誠實的態度所拍攝的照片,我想都是好照片。而這個時代的攝影,最有趣的在於人們接觸影像的管道變得越來越多元。螢幕裡的照片、攝影集裡收錄的照片、雜誌上印刷的照片、海報等,因為展示環境條件不一、尺寸大小的不同或用紙的差異等等,這些都會影響著人們解讀照片的方式。就算是同一張照片,用手機看,以及放大輸出後在美術館展示時,偶爾也會產生彷彿判若兩者的錯覺。換句話說,只在電腦或手機螢幕裡觀看影像,是一件很可惜的事。正因為身處於這個時代,人們更應該活用不同媒材的特性,持續探索更多未知的表現方式。

奧山由之(Yoshiyuki Okuyama)

1991年生於東京。2011年以攝影集《Girl》獲第34屆寫真新世紀優秀獎。2016年以攝影集《BACON ICE CREAM》獲得第47屆講談社出版文化獎寫真獎。其他攝影作品集包括《flowers》、《As the Call, So the Echo》、《君の住む街》、《POCARI SWEAT》等。重要個展有《Girl》Raum1F(2012)、《BACON ICE CREAM》PARCO MUSEUM(2016)、《君の住む街》表參道Hills空間O(2017)等。近年專注於電視廣告、MV等影像導演工作。

文|廖怡鈞

圖片提供|原點出版《BACON ICE CREAM 台灣限定版:奧山由之的攝影初心》© yoshiyuki okuyama