「鹹味島合作社」位於馬祖東引島,是一個自廢棄魚露工廠改造的複合式社區空間,由三個平均26.6歲的女孩發起,以飲食、展覽、工作坊、戶外情境式劇場等媒介,致力於結合地方產業與召喚在地島民,在這個充滿女性意象和能量的小島,建立起屬於東引的社區品牌。

打動島民的任性計畫:環境劇場《星・引》

日落後的東引島上,只剩下微弱的幾盞路燈,「小時曾聽大人說過,東引的晚上沒有燈光。室內的燈光得用三角燈罩、投射在地上、拉下窗簾,否則,將會被特別關切。」「鹹味島合作社」的三位女孩經常在晚飯後,聽大人們串門子聊過往,搜羅東引島過去的記憶,慢慢勾勒出她們不曾參與過的島嶼時代。隨著長者們漸漸消逝,很多的曾經也跟著消退,她們在某天,決定開始一場「任性的計畫」。

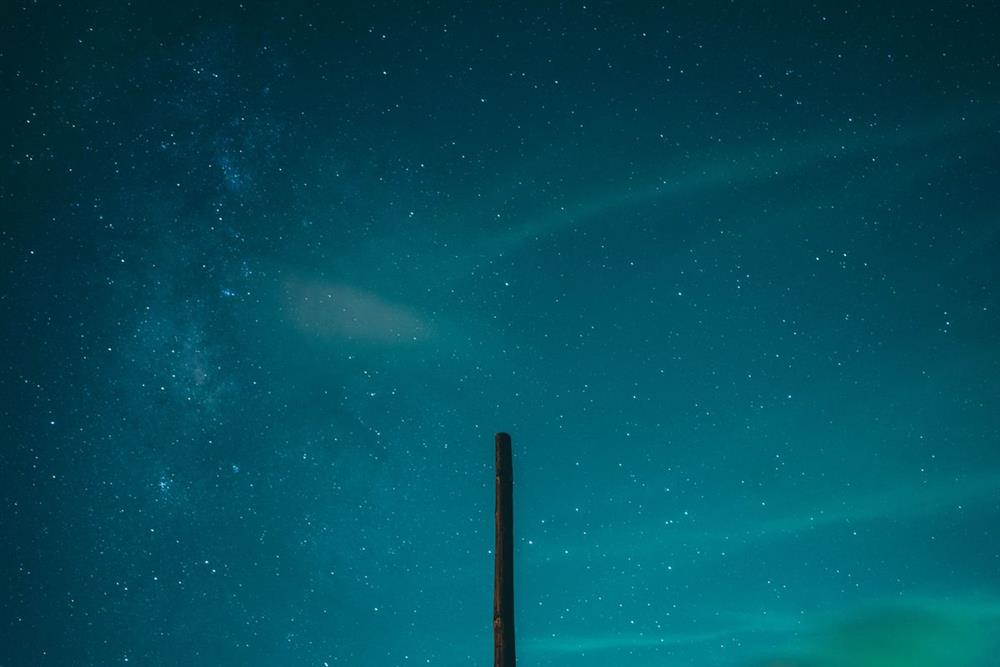

「《星・引》是一個以東引海與島為真實背景的環境劇場,週末兩天是主場秀,我們選擇提前一天做了一件很浪漫的事。」鹹味島合作社與東引唯一的設計公司圖「亞圖創意工作室有限公司」首次合作,展開一場以東引人為主題的系列展演活動。原來,在週五入夜、島民們吃過晚餐後,一艘航行於海上的船隻,突然在家家戶戶窗外響起大家熟悉的鳴笛聲,以往是菜船、是交通船,如今這聲音特別的雄厚、在島與海之間維持將近五秒鐘之久。聲音消失那一瞬間,島上被路燈照映著的馬路--像是一條一條的螢光線,三秒後,整座島像停電一般,所有的光點燈源都消逝了,只剩下更深更深的黑暗…。

「登登登…」這時耳邊響起島民共同記憶的鄉公所廣播,「鄉公所廣播、鄉公所廣播…。」她們請來了聲優講出前導型的廣播劇,傳遞這環境劇場的活動宣傳,唱了一首馬祖人熟悉的福州童謠,深植每一位不同年齡好奇者的耳朵--「讓大家知道明天島上將有重要的事情發生,大家務必來參加!」

打破了最艱難的海巡、鳴笛、軍事規範,他們帶領著夥伴們,在無數的請託與眾人的協助下,三十幾位軍人真實站在路燈開關箱旁,聽著劇場背景的導演阿關在Line上的指令。一聲指令下,大家毫不遲疑、分秒無差的把燈關掉,時空立刻拉回到大人們記憶中的年代。「取名叫《星・引》,許多人以為是星空導覽。其實講的是在家鄉光害這麼小的地方,卻能看到這麼多美麗的星星。」原先只是想做給在地人看,沒想到一傳十、十傳百,許多觀光客慕名而來。

「星星代表著家鄉,在求學生涯中,東引人都是在國中時候離開島嶼,到台北念書,在每個東引人的生命歷程中,都有這麼一段離鄉與返鄉的記憶。」直到工作成家、回到家鄉到死亡;整場劇裡面,沒有開任何的一盞燈,「整齣戲裡,只有引路人才會帶著燈籠引路。」走路的過程,陪伴的唯一的光源就只有天上的星星,「這是一個星星帶著你、指引著家的方向的故事。」他們將所有東引人的故事,寫成一個名為「阿東」主角的劇本。

很多老一輩長者,看到最後都感動得哭了。他們知道這是在講他們的故事,怎樣經歷離開家鄉、回到家裡的這段路,別人眼中的短暫、在他們心中卻無限漫長,而這就是他們共同的記憶。創辦鹹味島合作社的三位女孩,也在經歷這樣的歷程:離開島上、到台北念書、再回到島上一起製作這齣環境劇場。原本回到島上,做的事情不完全被能島民所理解,卻因為這劇碼,意外與鄉民產生了連結、也喚醒了大家共同的回憶。試圖讓地方、戲劇、藝術能融合在一起的嘗試,跨越了年紀的藩籬,拉近了距離,也是近期最令島民津津樂道的活動之一,每每都被所有人鼓譟敲碗續辦。

從改造廢棄魚露工廠開始的「鹹味島合作社」

原來在2019年,景觀設計背景的蔡沛原、台北教育文創所背景的劉香吟、流通管理背景的林奕蕎,三位女孩組成了「鹹味島合作社」。開店前,沛原剛回到島上,參與了東引的小小街角改善社區營造計畫、並進行色彩計畫調查,將東引代表色及島上特色植物、材質與房子結合,設計成帶有溫柔色調的新門牌。之後,三人聚首、決心申請社區規劃師補助,進行一個前身為魚露工廠的廢棄老屋改造,這共識讓三人的生命規劃有了交點。

店的前身原是廢棄魚露空間,店長奕蕎和泰利食堂的老闆娘一起完成戶外除草、六個女生則將室內那些六米長的朽木,一人抬一邊地緩緩搬移到戶外丟棄,整整花了兩、三個月時間整理空間內部,「每天流的汗都是灰的,因為身上沾滿灰塵。」

「通常釀造魚露共有五道,前兩道會放置在大池子裡,就像我們店內那樣,色澤很黑。」原本想要抽乾它,有次,一位老人家走進來,聞到魚露的味道不禁喜形於色地說:「這是我小時候記憶的味道啊!」因為在當時,東引家家戶戶釀造老酒、也釀造魚露,遇到釀造季節時,整個島對沛原來說都是臭烘烘的。但衝著老人家這句話,他們決定保留下來,並用盡心力、24小時風扇不停歇。

保留傳統元素,延續東引的味道

「在東引,做魚露需要有一定的經濟基礎,因為要買許多漁貨來製作。」沛原的爺爺是漁工階級,家裡並沒有錢做魚露。「當時做魚露會用下雜魚製作,像是沙丁魚、提魚、竹莢魚、小蝦子。」念餐飲科的弟弟補充著。他們將好的漁貨賣給阿兵哥,較小的下雜魚就放到大木桶裡,一層下雜魚、一層海鹽的醃漬發酵,歷經一個月後,魚骨化掉、將發酵的湯水瀝出後,利用太陽曝曬、煮過,反覆五道程序,終能看到現在清澈透明的魚露。

只可惜,這東西無法成為觀光客接受的風味餐。「小時候會煮蘿蔔豬腳清湯,夾豬腳起來蘸魚露;或是吃炸鰻魚也會蘸鹹味。放入料理裡則是魚露蒸五花肉的傳統料理。」底盤鋪上滿滿的豆腐、上面擺上五花肉,加入魚露去蒸,蒸出來的五花肉味中帶有魚露的氣味,鹹香帶臭,而且,除非是村民提早跟餐廳預定,否則在餐廳是看不到這道菜的。

她們在閣樓找到這間店的「瑞記商標」,還特別以此發想,設計出魚露口味的調酒,想讓大家體驗東引的味道。在店長奕蕎端出的組盤上,有:高粱、調酒杯、米醋商標,加入茶的味道調和,讓魚露與茶結合,「有時都會有許多想要大膽嚐鮮的大學生們點來嚐鮮。」

以場域開啟在地與美學的對話

三人最初為此店定調,單純想要自己有地方可以聚會、喝酒、吃飯、聊天的地方,然而當有了這空間,便展開一連串擾動地方的企劃,包含:島物研究、美學展覽、工作坊、講座、親子活動、戶外情境式劇場等。「有了場域,才有對話的發生。」對她們來說,這空間不是用來賺錢、而是讓平時與美學沒有緊密連結的在地島民可以浸淫在美學的生活場域之中。

除了保留下來的魚露空間、咖啡店之外,中間夾了一個展覽的場域,最初的目的是提供島上婦女們在畫畫和手工藝興趣之餘,有一個發表的平台,邀約展覽的作者、展覽內容都緊扣著與東引相關的事物。之後也陸續在戶外辦市集,「原本我們是邀請南竿、北竿、台灣本島的人來參加,沒有邀請東引在地人。」原來是貼心地希望當地人可以以消費者的角度好好享受市集,但經不住鄉親們要求一同擺攤,之後幾年也變成島民們一起參與的小盛會。「鹹味島合作社希望能夠過這樣的互動,感受到我們不是為了賺錢而成立的組織,而是希望東引這經常被遺忘的島嶼及過往的故事,透過鹹味島,能被大家記得。」

用創意融合島上飲食產業

此外,三個女孩也透過創意菜單設計,認真結合在地產業,像是:店內有一款「豆漿雲朵拿鐵」,就是用島上有名的「好列豆漿店」(福州話「好吃」之意)的豆漿替代牛奶做成拿鐵,還有也擔任調酒師工作的店長奕蕎,也研究不少島嶼相關飲品,當中頗受好評的飲品之一就是「老酒奶茶」,源自於島上家家戶戶都會釀造不同的口味的老酒,她們選擇最甜的老酒來製作,「我們希望能回到社區,成為社區橋梁。」

在東引實踐夢想,邁向島嶼品牌

鹹味島由三個女孩們共同創立,他們以女孩們溫柔的視角,再詮釋島上軍事陽剛的氣息。香吟喜愛文案撰寫與企劃發想,也擔任鹹味島申請補助的企劃撰寫、開店前後所發生有趣故事的文字紀錄、創意菜單設計企劃等。期間曾短暫到台北行銷公司上班,最後仍回到東引鄉公所的觀光行政課擔任課員、下班後會過來鹹味島串門子幫忙,她認為當鹹味島空間團隊都在成長上升時期,更需要人手協助才能穩穩度過陣痛期,恰好她在鄉公所工作正是幫鄉鎮推廣品牌,與在鹹味島的任務不謀而合,「馬祖的建設發展,多半仰賴公部門去作改變,如果能熟悉公部門的角度去思考,當作中間協調者,彼此合作傾聽,才能把整個島的質感提升上來。」

而做事明快、執行俐落的店長奕蕎,一張酷臉隱藏了內心的喜悅與平靜,許多客人會不自覺過來與她聊天,是稱職的傾聽者,燈泡壞了、廁所熱水不熱..大小庶務都由他負責,沒有她,整間店就運作不起來。當大家發現這老空間得有營運才能存活時,她便擔任學煮咖啡、做甜點的工作,是店裡營運不可或缺的要角。

個性活潑鮮明的沛原,骨子裡是新時代女性,做事極具爆發力與目標,在香吟眼中,她是少數將專業背景發揮極為精妙的人。「很多學設計的人到地方,沒辦法快速知道地方需要什麼,也許是因為這是她生長環境,她協助的社區改造案例,都以溫柔設計的力量深入整個環境之中,門牌就是一個很好的例子。」

三人聊起對東引的情感,「其實馬祖經濟都是女性撐起來的。」沛原說,大家提到馬祖都談到戰爭、覺得剛毅,然而女性卻在這島嶼扮演非常重要的角色。傳統社會男生出去捕魚,甚至補完魚也不會把魚提上岸,而是媽媽們合力到船上把漁獲拎上岸,殺於、賣魚、幫軍人修補軍服..都是女性一手包辦,男性只有做捕魚這動作。香吟有共鳴地說:「連擺暝時,全島女性很有默契、錦然有序地把祭品擺放起來,哪家要擺什麼祭品,都是媽媽們有默契的彼此協助負責。」

「我們的女性不是傳統媽媽那種溫柔婉約型,她們非常有魄力、嗓音也很宏亮,可以從街頭叫到街尾,甚至可以說非常剛毅。」她們希望顛覆講到馬祖、就想到戰爭年代的既定印象,「戰爭以前漁村年代是女性、戰爭中期也是女性,甚至我們的女神媽祖也是女性,有時,島上天氣偶爾起霧,陰陰浪漫型的天氣,整個意象都非常女性。」甚至有時候舉辦親子活動,都是媽媽帶著孩子們一起參加,他們希望以各種溫柔新穎的設計與企劃,為島上注入一股新氣息。

對她們來說,鹹味島合作社算是整合所有人的所有夢想。「東引是可以把大家夢想實現的地方,不一定只能在台北發生。」反而希望跟當初的命名用意一樣,成為真正的合作社,透過島民入股的方式,與鹹味島一起長大、享受這成果。「短期,希望透過合作社成立,讓島民直接與我們有合作關聯,中期目標則希望鹹味島成為整個東引島民一起塑造的品牌。」透過網站介紹在地物產、民宿、青年旅社、餐廳…等,有人開餐廳、有人做民宿、有人開咖啡店,大家變成一個聯盟。「也讓大家想到東引,就會有明確的品牌印象,透過我們的設計能力,把在地的物產與產業做一個轉型,傳遞給更多外地人。」

鹹味島合作社,這是三個女孩、十五位在地青年共同打造的複合式社區空間,承攬老屋過去百年的漁業故事、以美學、年輕創意的力量翻轉整座島嶼,帶來新的氣息與觀點。香吟說,鹹味島擾動整個環境,做出最酷的事應該就是:讓更多像她們這樣的青年決定返鄉、為地方做更多創意的事情,也促成更多想要兩地居的外移者進駐。如今,他們以平均年齡26.6歲之姿重新轉譯過往的記憶、軍事意象,也以各種計劃與可能,召喚島民共同記憶。「鹹味島想做的事情,還有很多!」她們躍躍欲試地說。

撰文|孫維利

圖片提供|鹹味島合作社

攝影|食癮,拾影、東引國中攝影社

主辦單位|社團法人台灣島嶼文化共生協會

執行單位|吾然文化有限公司

企劃統籌|邱珮瑗、張維眞

企劃主編|張維眞

企劃撰文|孫維利、彭雅倫