自小在馬祖成長的游桂香,經歷了在台灣的兩段求學之路後,乘著自由回到家鄉,投入當地「白馬尊王廟」的修復計畫,保存馬祖獨特的信仰文化和地方神明,將這座「由女神守護的島嶼」傳統延續。

撰文|彭雅倫

攝影|定影影像工作室 FIXER Photographic Studio、彭雅倫

從台北飛往南竿的飛機,在風雨雷電交加中,盤旋馬祖上空許久,終於落地。

自驚魂未定的我們手中,爽利接過行李的司機大姐,開口說道:「馬祖人一出家門口就是海,對大自然都是懷著敬畏之心;要登船離島,或想搭機返家,得看老天爺有沒有好心情。」

當我們腳踏馬祖四鄉五島的土地之上,舉目所見,是為島嶼的邊界,對岸是一片大陸,或者另一座島嶼;人接連著海,接連著天,好似只要一伸手,就能觸摸到天地的盡頭。

聽我們聊著馬祖原名媽祖,據說媽祖的屍身飄來馬祖港,被漁民打撈上岸,開車的桂芝姐接著道:「你們一定要去鐵板天后宮,還有馬港的,很不一樣」。大姐口中「馬港的」,是鄰近馬祖港的馬祖境天后宮,宮廟前方有石棺靈穴,相傳村民將媽祖厚葬於天后宮靈穴現址。

來到女神守護的島嶼,我們先要造訪的,絕對是,修復神明之家的女子,游桂香。

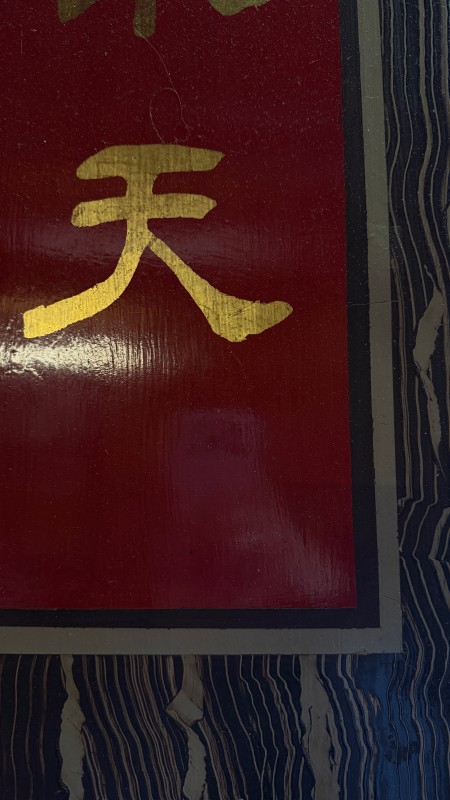

桂香梳淌清麗的馬尾,鏡片下眼神泛著流光,身版直挺俐落地向我們走來,這裏是她參與修復的福澳境白馬尊王廟,「我就是在廟前的香爐接到,雲科大文資所長的電話說:『你又錄取啦!』」,於此開展了她與白馬尊王廟自小結下的緣分。

緣分又該緣何說起?桂香不到我們媽媽的年紀,有故事的身影,眉間的川字紋,凝練乘載著馬祖人共同的生命經驗。但是,她也從台馬的海間天際線中,迴返摸索出,屬於自身的航道。

自小酷好閱讀、沈浸文學報刊的桂香,國中畢業後,從馬港搭軍艦出發到台灣就讀護理專科學校,學成歸鄉,婚後或因當時馬祖軍營的眾多人口,他們短暫迎來製冰經商的榮景。與此同時,桂香對未來還有更多不同的想像。她隻身帶著孩子來台繼續升學,自己也走入大學校園進修。

後來因緣回到馬祖,護理工作之餘在文化中心做志工,懷抱著對在地文化的熱忱,開啟了策劃馬祖文化節的契機。仍感自身不足的她,決心報考雲林科技大學文化資產研究所,第一階段筆試成績第一,服務的院所已在當地報紙祝賀她錄取,不料第二階段口試後放榜,她卻成了備取第一。

「哇,好難過啊!」她走到自小參拜的白馬尊王廟,點香問神明:我該怎麼辦?我還能做什麼?「神明的塑像,有人類身體的形象在,我可以與之訴說內心的煩憂。」桂香的所學與職涯,是為科學的訓練,深受理性思辨洗禮,但是她也明白,所謂的信仰,重要性就在這裡,它是人們依靠的所在,有寄託,心裡就不會垮。

桂香說:「神明不會開口,反而有力量。你跟祂說了,祂不一定有回應,那最後,力量,其實是自己給自己的。」結果,同屆考上的一名學生放棄入學的機會,桂香以備取第一順利進入文資所就讀。

「接到所長錄取通知電話的當下,我發願,將來如果有能力,一定要回饋白馬尊王廟。所以後來也都經常想說,我能為馬祖的廟宇做些什麼事情。」腳踏鄉土的桂香,總是朝著心之所向航行。

碩士班就讀的前兩年,桂香星期一到三在台灣唸書,星期四回到馬祖在醫院值班。畢業後,到廈門攻讀博士班,當時村里發起修復廟宇,她就在中國尋找合適的石材與木材。當廟宇的空間整建完畢,大家的目光轉向神龕上的神像。

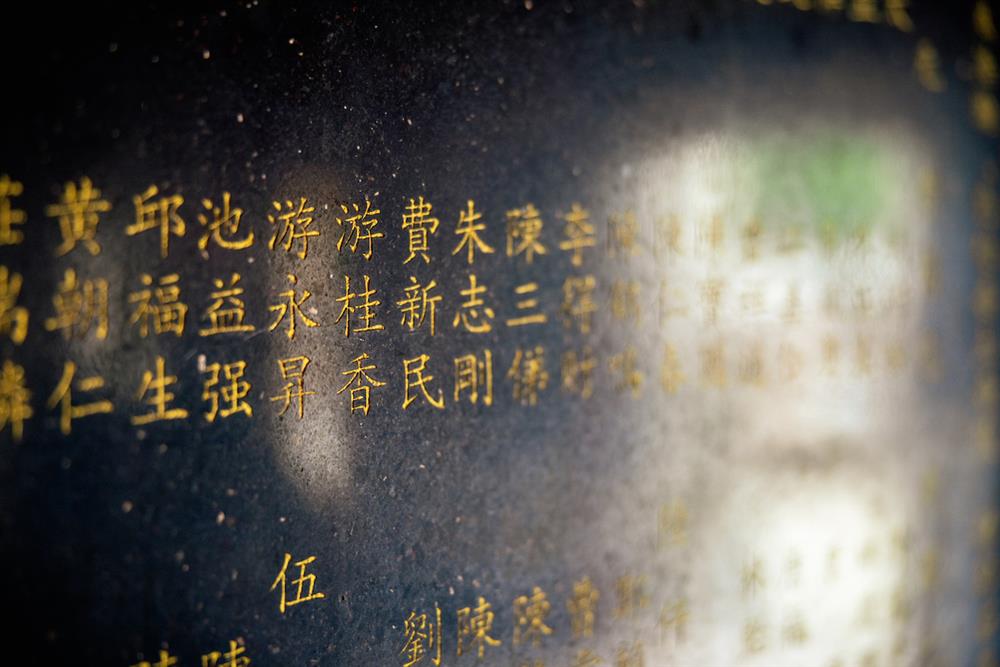

「福澳過去這裏是很好的漁場,從口述歷史的調研中得知,白馬尊王廟裡的神像,是清朝後期,福建梅花鎮的居民來此打漁,再自當地奉迎過來的,有一百二十年左右的歷史。」經過溯源調查,辨明馬祖泥塑神像與台灣師傅作工的差異後,神像的修復計畫,卻在第二年,迎來了挑戰。

文化處認為,修復神像應該「修舊如舊」。不過,民眾覺得,「神像很陳舊,不夠莊嚴。」所以,在地居民希望能夠,「修舊如新」,但是當然,材料與工藝都要遵循古法。

從內部的結構修復開始就遵循古法,底漆與外部的塗料皆施以與泥塑能夠完美融合的礦物漆:彩繪色澤著重當時的色彩、衣帶與面容還原當時的紋飾與風格,這樣我們從塑像的外觀,就可以辨別其所造的年代。

「做成舊舊的,是會有『年代感』; 但不一定要做得很舊,才能代表屬於過去的年代。」最後,桂香是如何說服文化處的呢?她對處裡說:「神像是現在看起來舊舊的,百年前神像塑出來的時候,不也是新的嗎?」

從香爐旁走入廟裡,聊著白馬尊王的由來。馬祖四鄉五島皆可見「白馬尊王」、「白馬大王」、「白馬王」等廟名,名諱封號雖相似,但常是異神同名。

南竿山隴境白馬尊王廟就與福澳境白馬尊王廟不同,據山隴境信徒們前往中國尋根溯源之後,是為漢朝閩越王第三子,射鱔英雄騶寅。而北竿坂里王家大宅與東莒福正境白馬尊王廟,供奉的是開閩聖王王審知。

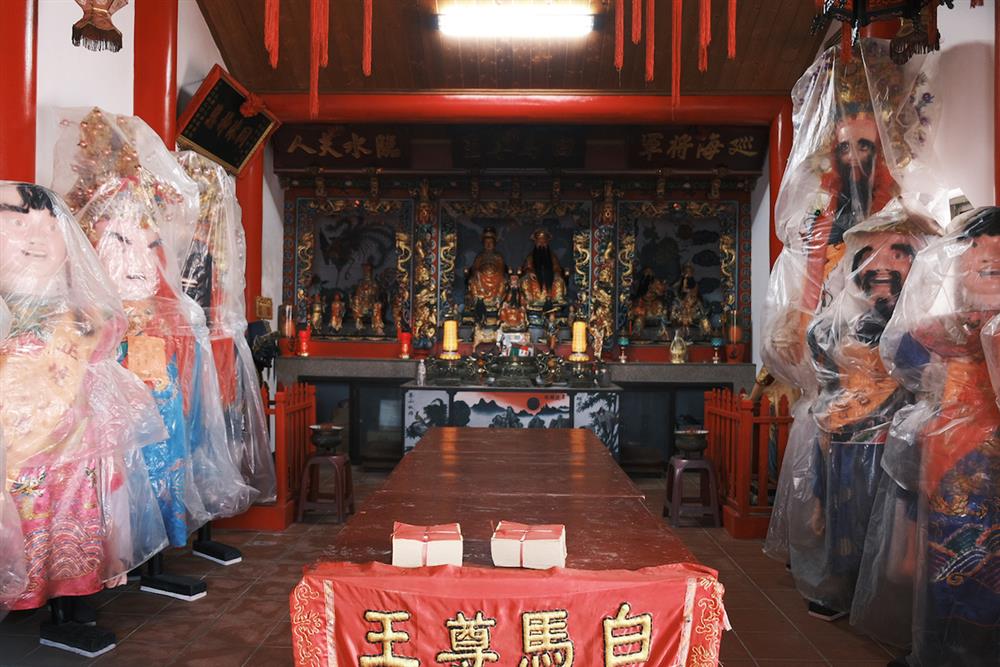

甫於元宵時節展開的「擺暝」,是馬祖獨有的「徹夜酬謝祭神」的儀式。其間於東引島上的元月十七、十八、十九日,會舉行接連三天屬於白馬尊王的遶境活動;而北竿的「燒馬糧」儀式,是在遶境隊伍進入村境時,由居民為尊王座騎準備糧草,焚燒專供白馬享用。廟裡神龕之上供奉的白馬泥塑神像,也在桂香督請台南師傅修復的十九尊之列。

燭火輝映中,我們側耳傾聽,修復這十九尊泥塑神像的箇中考究:

1. 首先是退神儀式。請神明退出神像,進到香爐裡,我們再把塑像請下來,才開始進行修復。

2. 其次是拍照與記錄。每個角度都拍下照片,每種紋飾也有測繪,把長寬高等數字都記錄下來。

3. 再來將表漆剝除,剝除後,開始打磨。把漆磨掉以後,會發現最初為了塑形使用苧麻或宣紙的纖維在上面,再往下去就是泥塑的陶土。

4. 早年的陶土不似如今的精煉,摻有雜質帶砂的陶土,反而不易崩裂。因為砂的存在使陶土有了間隙,空氣流動其間,在遇熱膨脹或遇冷收縮時,可起調節作用,更有彈性。

5. 此時已可確認塑像的內部結構。有頭身分離的兩段式雕塑,是待安置以後,頭再安上身體,就不易在移動中斷裂。有中空的塑像,不僅比實心的輕盈,也不易因熱脹冷縮而崩毀。如遇破損之處,以黏土補之。

6. 胚體黏上一層宣紙,使表面光滑,然後上一層底漆,白色的德國礦物漆,最接近初始使用的自然材質。這與近代使用的化學漆有所不同,漆色較易為泥土吸收,更能顯現自然本真的色彩。胚體、宣紙、底漆,融合在一起,就更牢固了。

7. 接著依循照片中的線條與色彩,一筆一筆描繪上去。廈門有漆線雕,是將漆與磚粉混合制成細線,在泥塑像上纏繞成形同浮雕的紋樣後,貼飾金箔,用日本進口的18k金箔貼金,顏色與光澤都很飽滿。

微燻閃爍間,垂懸的毛筆尖上,似有浮動的金晶。

循著我們的目光,她揮動雙手:「修復完成後,用布遮住塑像的眼睛。筆點金泥硃砂,在鏡子上繪符、塑像上寫咒,凝聚鏡子的反光照在塑像全身,舉行開光儀式,請神入座,才能奉祀。」

桂香若有所思地繼續說道:「當然總有人耳提面命,知識份子不能迷信。自古以來,甚至史前時代,人類就有祭壇。信仰是根深蒂固,發自內心的需求。把迷信導為正信,是我一直想做的。」

或許我們作此聯想吧:「塑像全身以毛筆沾點之後,就跟我們人是一樣的,你要你的頭腦靈活,就要把所有的開關都打開。眼睛、耳朵、嘴巴、四肢都點過之後,等於說整個身體都活過來了,這其實也是人類賦予的無限想像空間。」

開光後的神像,已在重新整理過的神龕上安座,一字排開,上下有序:

「其實,神明的世界跟我們人類的世界一樣。」「你可以把這個廟想像成明朝的一個衙門。最上面是老爺夫人,下面一排有文官的師爺、武官的侍衛、最前面就是馬伕。」獨特的「馬伕」角色,在馬祖「擺暝」,神明起駕出巡時,也佔有一席之地。

出巡隊伍中為首者舉長棍燈、隊伍中有保長公與七爺、八爺,還有孩囝與「馬奴」,也就是神明座前的馬伕。緊跟其後是太子爺、花燈隊、神轎與衙役兵將、鼓板隊及隨行信眾。

當神轎上的神明起駕上馬、駐駕下馬時,馬奴的手部須有牽馬拉繩的動作,腳步也有特定的跳躍步法,表現帶馬引導的陣勢。

「也可以想成這是在古代宮廷,每一尊神,旁邊會有他的陪侍者。台灣的廟宇供奉媽祖娘娘,前面常有千里眼、順風耳,我們這座廟是臨水夫人。妳看,最靠近的這尊形象非常經典,她正在作法的時候,手上拿的法器是一支寶劍,另一隻手執的是牛角。牛角吹出聲音響徹雲霄,天兵天將就歸她驅策,請下來斬妖除魔。最後面那三尊,有兩個說法,一個是福州一帶的鎮海樓的三仙姑,臨海地區常有所謂三仙姑的信仰。一個是臨水夫人跟她的結拜姐妹,李夫人、林夫人。」

馬祖自有其地區信仰體系,而在文化介面彼此對接的轉譯過程中,常會產生置換原意的可能。桂香提及:「南竿夫人村的『孫山將軍』廟,原為『巡山將軍』,是國軍與當地居民因語言不通所誤植的結果。」

「津沙天后宮的黑面媽祖,原來是跟馬港境天后宮一樣的粉面媽祖,後來是台灣新港奉天宮體系的師傅,到津沙修復時說被媽祖托夢,才將粉面修為黑面。」

「山隴境白馬尊王廟修復時,特別請到台灣來的師傅,看到馬祖的神明有『真元觀帝爺』,認為我們把『關』寫錯成『觀』,要將神明的形象與布幔的文字,都改成關公、關老爺。不過其實,這裡的『觀』是道觀的意思。我們地方信仰的這位帝爺,是五靈公系統,從福建藍田村分香請來的。」

說到地方信仰的特色,鄰近福澳境白馬尊王廟,主祀有孕水流屍林大姐的地母廟,與台灣少見的華光大帝廟,桂香請我們一定要造訪,在此地久居,經營金香店的木玉姐。

桂香講道,「這裡的文化,當然受到閩粵與台灣交融的影響,但是風土環境與人為因素,也形塑了當代馬祖信仰的特色。」主祀動物神之廟宇至今仍香火鼎旺,北竿相傳鐵甲元帥顯靈,「點蛙成兵、護佑芹壁」; 馬祖常見「水流屍成神」立廟,數目比例佔島上廟宇約五分之一,相傳媽祖亦以浮屍之姿漂流至馬祖港。與台灣皆為陰廟的有應公信仰不同,這裡經常在埋葬屍身後,起祀不久即轉立陽廟,為之塑像、燒金且配祀正神。

或許是生長在與海洋、與天象密不可分的土地上,「萬物有靈」,並非傳說,而是在地人共通的生命經驗。或許是被不可控的大自然環繞、未可知的軍情氛圍包覆下,生活在與大片陸地相望不相連的島嶼中,對於「人」與「神」的分野、「生」與「死」的分界,自有主動定義與詮釋的權利與想望。

常言:「No man is an island」,沒有人是一座孤島。但是或許,人自身,作為一座島嶼,自在生長、自由流淌、俯臥動靜於天地萬物間,直面大自然從未矯飾的無情與多變,自足、自得,從未曾想浪擲生命,但要在浪濤洶湧間,活得擲地有聲。這是筆者在島上,可能過於浪漫、卻也最直覺的感受。

走出廟裡,夕陽西斜,桂香面海,香爐旁,對我們描述著,關於自身,離開馬祖,踏上台灣土地的,第一個夜晚:「一直到我國中畢業,四十年前了吧,才第一次有機會,離開馬祖。

那時村裡的人要到台灣,都會在前一天傍晚,從家裡出發,走幾個小時的路到馬港,然後在某個親戚家裡借宿。凌晨兩點多,港口整條街上熱氣騰騰,以前是用氣燈,打氣進去,燈光忽明忽滅,做小吃的爐火滾著冒著煙,紀念品店裡擠滿了阿兵哥,鬧哄哄地,人聲鼎沸。這時候,港口的軍艦,已經停泊在沙灘上。

到了凌晨三點半左右,潮水再漲上來,船身浮起,我們揹著行李,涉水而行,攀著扶梯往艦艇的甲板上去。登船完畢,五點開航,趴在船首的欄杆上,哇!那海風撲面,徐徐吹來,雖然以前也是天天看海,不過船上感受到的海風,就是不一樣。在島上常是一種壓抑的感受,但是在船上就是一直笑,也不知道為什麼。

那船開得很慢啊,慢慢晃啊晃得,開到了基隆港,算算大概開了十八個小時左右。終於可以下船了。最記得的就是,啊,燈火通明!好亮好亮!因為馬祖這邊,到了晚上,全部都是燈火管制,我們都要帶手電筒出門,不然根本就看不到路。

到了基隆之後,感覺頭還在暈,路面也還在晃,可是眼前一片光明,我的心裡就很激動!世界上居然有這樣一個地方,夜晚是這麼明亮!等到哥哥來接我,我坐在摩托車後面,熱氣往臉上吹,街景給人的感受,居然更加灼熱刺眼。不只是商店的招牌,燈管都連成了直線,經過路面的地板,也都閃爍著耀眼的光芒。

哥哥就住在基隆的中華路上,到了他家,我整個人還昏昏沈沈, 不知道自己身在何處,只記得基隆的街上,四處都是平的,人,原來是可以隨心所欲移動的,人原來是自由的。」

興許也是老天的安排,她乘著自由的風最終迴返馬祖,與鄉親偕手腳踏四鄉五島的堅實土地,培沃了足以紥根護土的一脈傳承。

被女神們看顧的島嶼之上,還有什麼深入在地才能知曉的原鄉宴饗?且隨桂香,走向她與姊妹們現正繼續開拓的再一方天地。

參考資料|

游桂香(2008)。97年度連江縣民俗及有關文物普查計畫 (信仰、生命禮俗),連江縣:連江縣政府文化局

林美容、陳緯華(2008)。馬祖列島的浮屍立廟研究:從馬祖天后宮談起,臺灣人類學刊

艸民們(2019)。好東島:酒黃、糟紅、田綠。臺北市:艸民們。

連江縣政府文化處(2020)。國家重要民俗資產-馬祖擺暝。連江縣:連江縣政府。

游桂香(2021)。喝碗涼茶吧。馬祖好食。

主辦單位|社團法人台灣島嶼文化共生協會

執行單位|吾然文化有限公司

企劃統籌|邱珮瑗、張維眞

企劃主編|張維眞

企劃撰文|孫維利、彭雅倫

特別感謝|陳木玉、陳桂芝、游桂香

福澳境白馬尊王廟、福澳境華光大帝廟