經濟部與高雄市政府共同主辦的「2022台灣設計展」,10月7日即將登場。「中央展區」的4大主題展覽委由台灣設計研究院執行,其中位於6號碼頭的「未來巡航」展出形式尤為特別,竟是邀請大家登船看展!本展由「日目視覺藝術團隊」策劃,在策展人陳普號召領軍下,集結「彡苗空間實驗」進行船艙改造、「文化銀行」梳理海港故事,三大設計團隊齊以亞洲新灣區未來發展為命題,共同打造海上沉浸式展演場域—「未來號」。

劃時代綠能渡輪變身亞灣區智慧觀光載體

高雄港是南臺灣最美的綠色港口,不僅獲有歐洲生態港認證,也積極擴展海上綠能。而全亞洲第一艘電動渡輪—「旗福一號」,更是以此地為母港進行首航,特色是無噪音、無汙染、無油煙味,讓國內電池製造與造船技術獲得世界肯定,在交通史上具有劃時代的意義。策展人陳普認為,過去的高雄港承載的是實體貨物,而未來的亞洲新灣區則是資訊、虛擬經濟、數位資產交匯的未來之港。在這層意義下,選擇技術再進階的「旗福二號」作為展示主體,從船艙改造、策展規劃以及高科技顯示技術的導入,將交通渡輪原有的運輸功能,提升為海洋智慧觀光的載具,並為其定名「未來號」,期許這艘渡輪能帶領觀眾穿梭時光與領航亞灣。

探索高雄港300年,實體連結虛擬的未來之港

未來號船體分為上下兩層,展場動線也分為兩層。其一樓主要探索這片海域的過去式與進行式:從17世紀的荷治時期作為起點,歷經明鄭、清領、日治與民國等各個階段,探索高雄港300餘年間的演進與產業脈絡,進而展望未來。一走入船艙,入口意象為多角面組成的立體螢幕裝置,觀眾可以從任何角度觀賞影片,為展覽拉開序幕。接著以LED牆面呈現高雄海事資源與關係人物訪談,幫助觀眾快速了解海事技術與人文情懷,接續尋找大港文化前進的歷史動力。

而海港城市的發展脈絡與船舶密不可分,文化銀行特別整理出歷史上10艘與高雄港具有淵源的船隻,再交由日目團隊從二維檔案照片建構為三維立體模型,等比例縮放後3D列印輸出,從最大至最小的船艦皆透過當代科技立體重現,船艦比例一目瞭然!此外,一樓也展示珍貴的古董航海工具,部分展品如航空母艦望遠鏡、探照燈、羅經台等,可供觀眾互動操作,親身體驗海上航行的相關知識。

船艙改造與創新科技 親子共賞體驗亞灣之美

觀眾走上二樓後,將感受到寬敞、明亮的嶄新空間。渡輪原本的座椅規劃相對擁擠,透過彡苗空間實驗團隊的巧思,首先改善乘坐的舒適性,將原本塑膠座椅改為玻璃纖維(FRP)椅墊與不鏽鋼基座,材質具高強度與高耐久性,且乘坐感覺更平穩舒適;接著降低椅背高度,讓觀者視野與窗外的海平面更為吻合,空間視覺上也更為通透。最後運用FRP特性,將椅背設計為波浪造型,並給予灰藍色質調,與海上的潮間交織相互輝映。椅墊高度也能滿足各種年齡層的觀看視角,適合一家人上船賞玩。

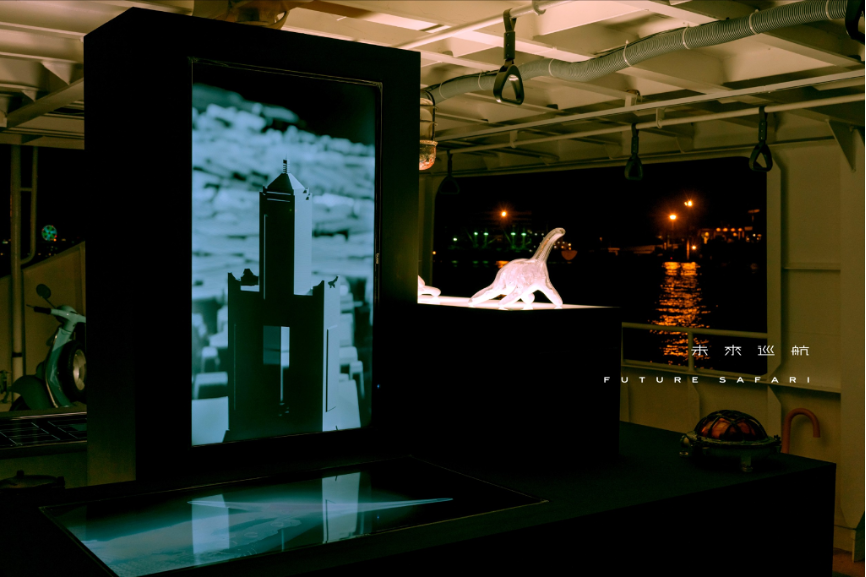

為了讓觀眾體驗前瞻觀光趨勢,本展特別引進工業技術研究院開發的透明顯示器,此為虛實融合的互動系統,置入船艙側邊宛如一道透明的玻璃窗景,遊客可將海面景色盡收眼底,同時透過隱形智慧系統的導覽視窗,了解港灣十大地標物、船隻資訊、地方商店資訊等,也規劃有虛擬未來生物從窗框中顯影,讓大小朋友一同沉浸於虛實交錯的智能海洋體驗。

本展主視覺由日目視覺藝術團隊操刀,他們以衍生藝術描繪出左營龜山的輪廓,既象徵著在地歷史人文,同時具有高雄未來生物意涵;再將海事工具與船體零件解構,製作為3D物件素材,形成神獸的骨幹結構,呼應高雄從過去實體製造走向未來生產的新興產業。「未來巡航Future Safari」展覽不僅訴說高雄港之於台灣的經濟發展、以及亞灣新生活的重要性,也為年底啟動的觀光遊程之啟航做預備,歡迎您前來親身體驗亞灣的未來新視角。

【 2022台灣設計展展覽訊息 】

展館名稱:A5展區|未來巡航

展覽時間:2022/10/7-10/23

展覽地點:設計中島6號碼頭

►【未來巡航】展區採全預約制

領取動態航行票券,預約登上「未來號」

「未來巡航」官網 ➜ https://future-safari.com.tw/

「未來巡航」Line官方帳號➜ @672refka

經濟部工業局廣告

採訪 | 陳冠帆

照片提供 | 台灣設計研究院、日目247visualart