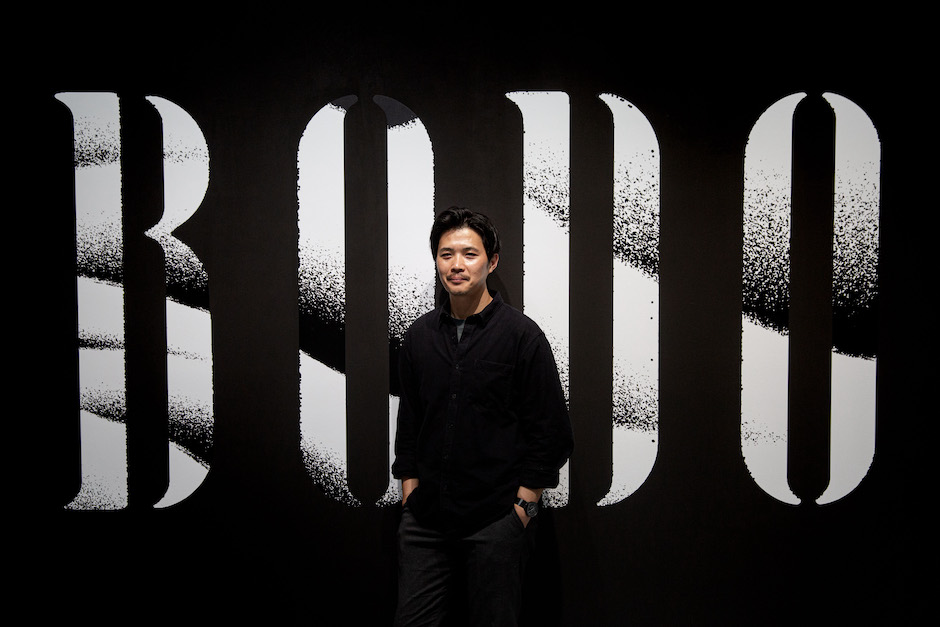

每個時代的藝術皆反映著當下社會脈動,不過拋開說教式的表達方法,以多元語境和媒材直面議題,比如台灣藝術家張碩尹,擅長透過詼諧反諷的敘事語彙、近乎奇幻的視覺風格,以錄像、劇場、大型裝置等主要媒介,拆解擴及社會政治、自然生態與當代生活的各種現象。

2023年,張碩尹於北美館呈獻全新個展《BODO》,展覽敘事以個人海軍陸戰隊的軍旅經驗出發,透過一座沒有演員的劇場,引領觀眾步入一座暴力與情慾流動的島嶼,並從中探討軍中的階級、權力關係與身份掙扎,如何在彷彿無止盡的規訓之下成為一社會真實。

與30年前電影《寶島大夢》遙相呼應

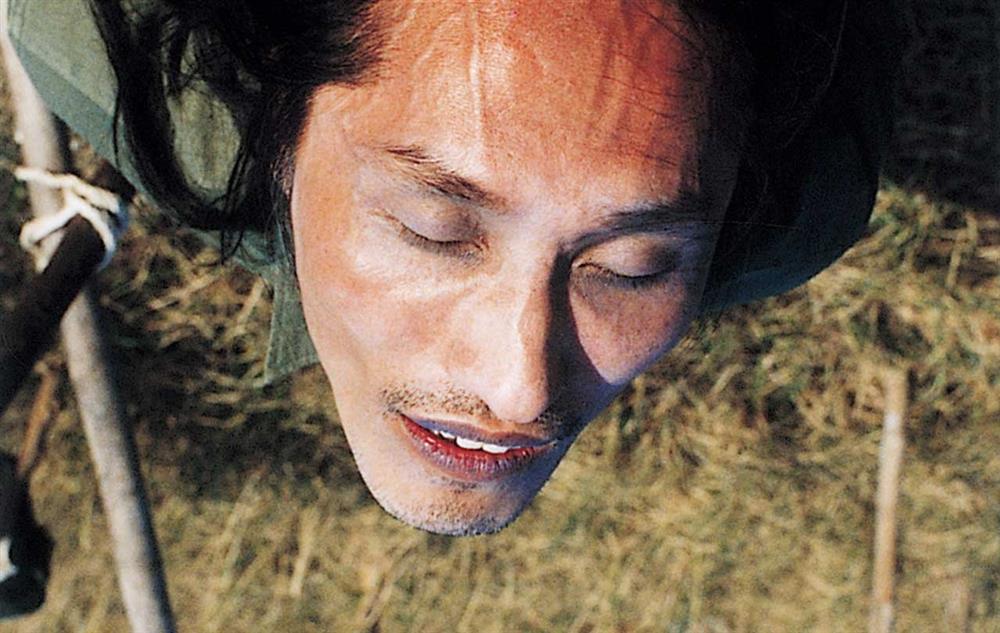

1993年,黃明川導演執導的《寶島大夢》上映,電影背景是一座荒涼島嶼,島上人煙僅有小村落中的居民與軍營中的阿兵哥,看似平靜、實則暗潮洶湧。故事始於傳令兵阿奇發現連長屍體,並以連長口袋中一本貫怪誕塗鴉畫冊開展,串連起軍中男女、長官與小兵之間愛慾與暴力縱橫的關係。時隔30年,這部電影成為張碩尹個展《BODO》的靈感來源,取自「寶島」的台語諧音。

《BODO》如同電影中所刻劃的離島軍營敘事,張碩尹以許多人的共同記憶——當兵——出發,透過半自傳式的第一人稱視角,描寫個人於海陸軍旅期間,處在男性世界的奇想、慾望與暴力輪迴,伴隨著怪誕夢境與虛實交錯的情慾,從軍中的階級思維、施暴與受虐關係,探討所謂「男人」之抽象概念,如何在扮演「保衛國家英雄」與「殺戮工具」的掙扎之中,於無可避免的、夢魘般的規訓與生活裡,逐步操演而成為社會現實。

4大章節、7個提問,由觀眾決定故事結局

本展劇本由張碩尹與電影編劇吳俊佑共同編寫,內容雜揉虛構世界與個人記憶,分為4個章節,以主角「我」開啟,觀眾將潛入其記憶深處進行一場冒險之旅。其中,主角提出「人生是否能重來/靈魂是否死後仍存在/鬼魅BODO的真偽/服從或反抗對方」等情境選項,邀請觀眾做出抉擇,只要站上地面投影的紅或藍圓點,後續場景與劇情都將隨之改變,且路徑將時而岔開、並行或是合併,最終導出不一樣的結局。

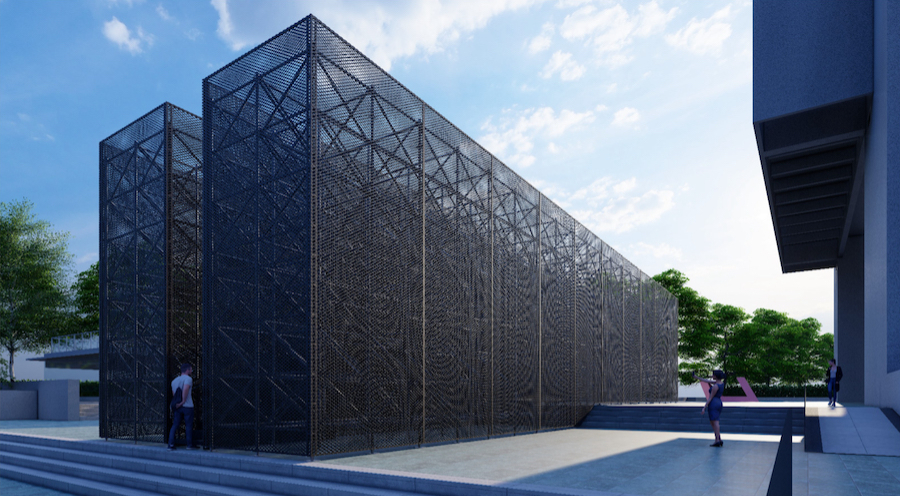

巨岩充斥的幽暗場景

僅看《BODO》的展覽論述,或許會以為展場的視覺呈現將是一記爆擊,色彩與圖樣將如暴力、情慾般血腥又生猛,事實上並非如此。步入展場,空間幽暗而靜謐,迎面而來的是表面如瀝青滴流的巨岩景象,觀眾將憑環繞語音敘事、紅/藍光線的指引,選擇前進或是繞行,朝向下一步未知的情境。置身展場,彷彿一場「角色扮演遊戲」的參與者,每個人的觀看經驗將因為不同的路徑選擇,而成為獨特的存在。

「男人」的故事由「女人」敘述?

特別的是,雖然當兵、軍旅經驗在普遍印象中雄性氣味極為濃烈,但展覽語音敘事刻意採用女聲口白描述,試圖模糊主角的在場與消隱,並異化、錯位其性別既定印象;同時透過畫外音景描繪男性世界的暴力情境,多頻道聲軌則呈現電子遊戲、科幻作品、海洋與軍隊等元素,創造聲音環繞於空間的沉浸體驗。

模擬面對暴力時的抉擇,反思暴力的本質

當女聲敘事最後一道語音落下,將感受到《BODO》耐人尋味之處逐漸衍生。展覽中許多提問聽來詼諧,甚至無厘頭到令人發笑,雖有笑料,但這座荒島劇場的本質事實上是「暴力」,身為觀眾的我們雖然做了一連串二選一的抉擇,答案是簡單的要或不要、想或不想,但我們真的選擇了嗎?或只是順著劇本安排與程式編碼往前推動,因為必須知曉結局?站在紅、藍圓點後為故事觸動的血腥和色慾,是否如暴力一般毫無邏輯?透過《BODO》,張碩尹讓觀眾們成為主角的意識操控者,也希望透過這樣的「親身參與」,引領人們反思現實生活中曾似曾相識的場景。

《BODO》

展期|2023.03.11-2023.06.04

地點|臺北市立美術館 地下樓E、F展覽室

資料、圖片|臺北市立美術館