第四屆「台北當代藝術博覽會」於5 月12 日對外開展,其中「當代網域」(Galleries)展區,大未來林舍畫廊帶來陳界仁的新作《在沒有世界的世界中》。這位久未接受採訪的藝術家與我們相約溫州街工作室,他談論作品面對的疾速科技發展,也指涉了每個你我的當下處境。

1997年亞洲金融風暴,陳界仁的哥哥因此失業,罹患重度憂鬱症的他於2008年自殺,緊急送醫獲救。之後,哥哥幾乎足不出戶,開始將漏水住宅改造為收藏「異知識」的資料庫,並留了一間沒有電燈的房間。陳界仁不懂哥哥在做什麼,一直到2017年兄弟倆聊天,終於問起那個房間為什麼不裝電燈,「那是屬於灰塵的世界。」哥哥說。

陳界仁的創作譜系,就像是人類世的反思寓言。年輕時在戒嚴體制下,於西門町展開游擊式行為藝術《機能喪失第三號》;解嚴後將目光移向在社會邊緣、被社會體制排除的人們,《凌遲考》探討非西方國家在攝影史中的「被攝者」地位、《加工廠》讓聯福製衣廠女工重返工廠、《路徑圖》以利物浦碼頭工人罷工事件為創作契機,《殘響世界》則拍攝於樂生療養院保留運動結束之後。2017年他拍攝哥哥與房間的黑白照片系列《星辰圖》,以及從哥哥生命經驗出發的影片《中空之地》,開啟了新一階段的創作關注。

藝術表述自我,但自我很大一部分來自他者

「《中空之地》因為哥哥的關係,我看到一個人如何崩潰,這個例子在全球都是,而且是加劇的。」所謂全球都是,可以指涉因傳統產業外移造成的中年失業潮;再推得廣一點,他稱之是在金融風暴與自動化生產後,資本主義、新自由主義和網路科技橫行,大型企業儼然膨脹為「公司王國」(Corporatocracy),人們無不活在其「全域式操控技術」下,淪為「全球監禁、在地流放」。

這不是突然有感,早在1999~2000年他就創作《十二因緣:思考筆記》,當時「網際網路泡沫」來到最高點,他知道未來科技只會加速發展,人類終究要面對新的技術革命,如同過去的工業革命,部分的人將被淘汰,新的殖民主義將會形成,人們感知世界的方式也不再一樣。

陳界仁的創作習慣,都是把發展推到最極端,再回頭檢視當下,就能確認自己的位置。「人不可能拔高到上帝視角,每個時代都有每個時代的迷霧,當有一天覺得怪怪的,就會開始反省,從理性長出感性。」對於科技發展,他在1999~2000年只是模模糊糊感覺到,到了2017年相對清楚。至於清楚什麼?他首先回到了藝術家的工作,對他而言,藝術一直在處理很古典的問題,我是誰?我從哪裡來?我要往哪裡去?「大家說藝術家是在表達自我的感性,但自我其實很大一部分來自他者或以前的知識。」

他想起年輕時在卡通公司幫好萊塢動畫做代工,傳真機會從「不知名的遠方」傳來故事大綱,他就要畫完分鏡、產出動畫,最後呈現在全球孩童眼前,「我們好像在幫好萊塢植入全球童年記憶。」更遑論在網路、AI時代,各種大型企業與平台出現,只要不符合規定就被屏蔽,看似多元自由的內容其實都已被控制。

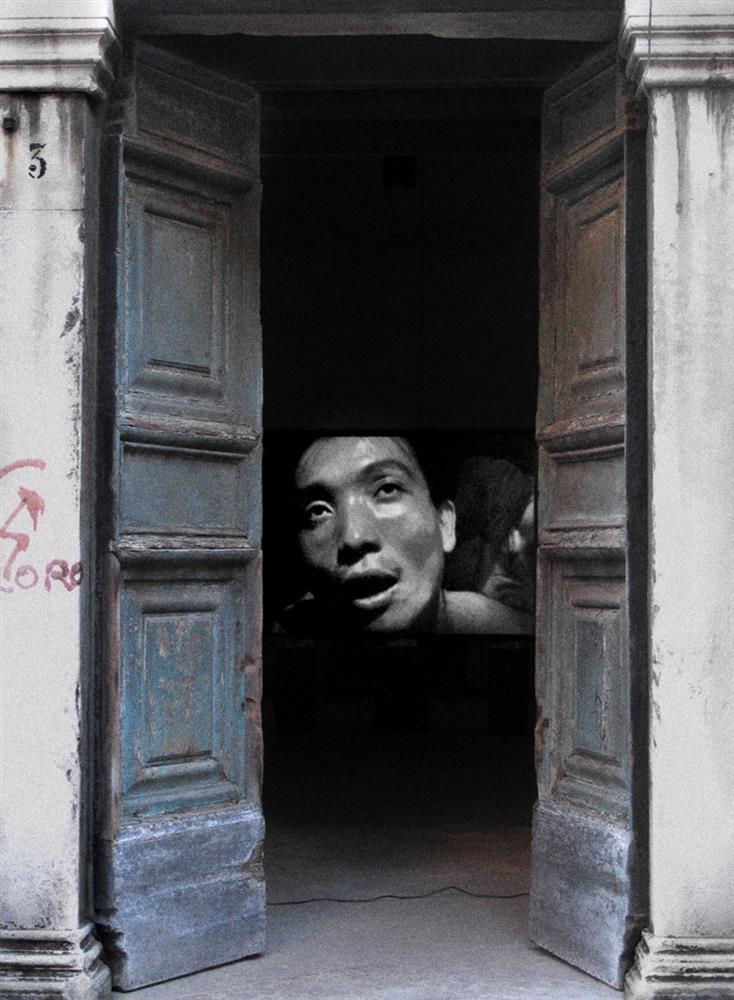

因此他從2017年開啟長期創作計畫《她與她的兒女們》,概念是「科技奇點」(Technological Singularity,意指在某個事件發生後,科技發展和人類文明將變得完全無法預測)即將來臨,我們要怎麼思考和面對?《中空之地》為第一章、《風摧肉身》為序章,5月在台北當代展出的《在沒有世界的世界中》則是引言。

《在沒有世界的世界中》源自他結束《中空之地》勘景後,在雨夜看到一個人低著頭站在荒地,「那個人可能是我想像的繼續延伸,但就是說不出具體的感受。」理不清原因,但影像一直在腦中徘徊,綿延雨水就好像網路時代裡的無數資訊,說明我們都還在「全域式操控系統」中,最後他創作出兩個互相背對的雙頻道影像。他常常記下生命中的片段,影像如果忘了,就代表不夠強大,但變得很強大不肯離去,就是他的任務。

藝術也來到奇點,重新開展人的五官

「科學家講科技奇點,對我來講,藝術或感性也到一個奇點,我們要怎麼重新思考人或藝術的意義?」陳界仁現階段的答案是「重新開展人的五官」,聽來官腔的說法他是真的在實踐。他笑說自己的片很無聊,不是紀錄片也不是劇情片,60分鐘的片長以錄像來說又太長,以前常被質疑光影拍得太過漂亮,但為什麼拍勞苦大眾就一定要有某種風格或調子?又為什麼漂亮的光不能屬於他們?

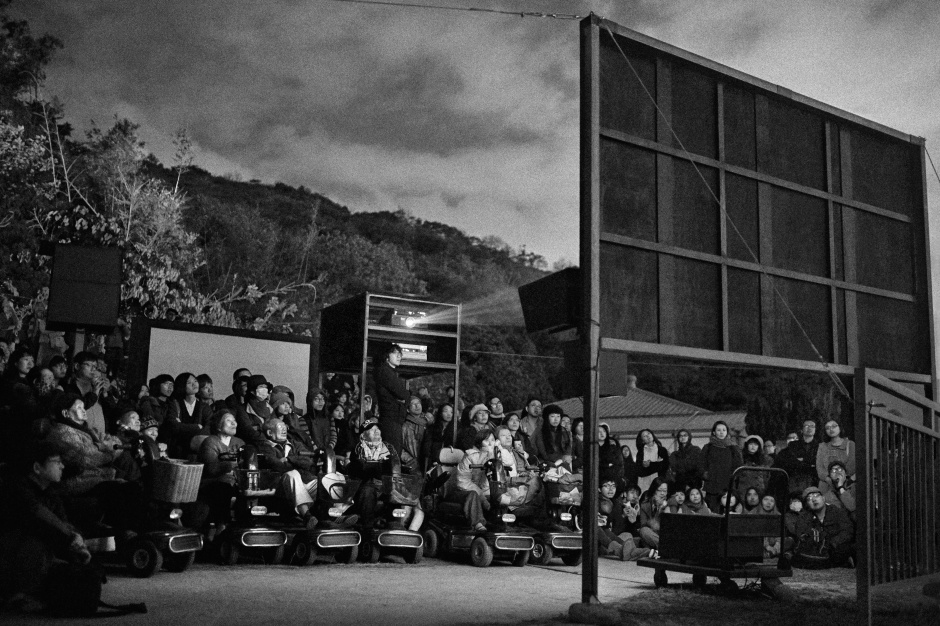

「我認為我在做當代的『落地掃』。」落地掃的具體起源不詳,但比野台戲更早,是指農民在農閒的時候,會在一塊空地演戲給同村、周圍的人看。而陳界仁的演員也幾乎都是素人,常常是失業勞工、臨時工、移工、社會運動者等,他們在片中很少表演,但因為經歷過、悲慘過,足夠厚實的生命經驗自然流露一種狀態和氛圍。影片完成後,也一定會回到拍片現場放映,「我的片子在現場播會最好看。」

《中空之地》有一段長達12分鐘、華隆女工們(華隆工人2001年遭資方惡意倒閉、欠薪)用客語反覆誦唸:「怎麼辦?名字沒了。名字沒了,怎麼辦?」即是陳界仁請她們共同創作的「台詞」,「不知道為什麼在某個縫隙裡,她們的感性就跑出來了,這很像某種詩或俳句。」拍到最後下雨了,女工們哭了,攝影師也哭了,「攝影師根本不認識她們,但現場所有東西都告訴他這是真的。」陳界仁不會給拍攝團隊劇本,也不告訴團隊這些「演員」是誰,他要他們去讀現場的氛圍、狀態。在樂生療養院拍攝《殘響世界》時,攝影師、燈光師等因為平時工作太忙,根本不知道樂生發生了什麼事,拍完卻主動說不想拿錢,要把錢都捐給樂生。

這部片雖然在拍樂生,但陳界仁沒有要談社運或生命的不堪,而是在現場搭了一個棚,院民與照顧者們看到這麼正式都嚇了一跳,回家換上最好的衣服再來拍,「我只要他們做一件事,一直看著攝影機。他們要看鏡頭,就要抵抗光,所以他們一直在抵抗,再加上他們的樣子,就有很多東西在裡面,那麼幽微的事情在這麼快速的時代,已經沒有人要看了。但那不是我的事情,我的工作是讓這件事情保留下來。」他接著說,「不合時宜不就是藝術家的工作?」

我們都有能力建構出精神世界

他是很不合時宜,藝術家經營個人網站早不稀奇,但他的網站修修改改了10年都還沒上架,他只笑笑說自己的時間感和大家不同。如今社會熱烈討論ChatGPT帶來的AI熱潮,他說,「地獄很像披著七彩霓虹顏色的新黑暗時代,很酷炫,又特別殘酷。」陳界仁一再強調自己並非反技術進步,也知道不可能去改變科技奇點,他認為現階段要做的是,既然AI依賴大數據來強化能力,人類更應該要提供「善數據」,而不是去玩弄AI、問他怎麼毀滅人類,這就是惡數據。「莫以善小而不為,這聽起來很八股,不然我們要藝術幹嘛?」

這的確是個問題,當AI可以繪畫、攝影、寫詩,甚至和人類創作分不出來,我們還要藝術幹嘛?他說,邏輯越是縝密,越容易被AI取代,但藝術就是人活過、經歷過、對生命有一種感覺,一生都在追求的那個難以言說的感覺,而這些AI都不會幫你經歷、幫你活過。「藝術會讓人類理解或相信,我們都有能力去超出日常生活,建構出某個精神世界,這件事跟智商無關。它可能小小的,但會打到你,不用透過頻寬或傳輸線就能傳遞。」

不僅藝術家,他認為這是每個人本來就有的權力,你可能很喜歡畫畫、他可能有一副好歌喉,但社會給予了好與壞的規範,每個人都被迫放棄,某種程度也是被剝奪。「我們有多久沒有去想宇宙星辰?多久沒有去好好想想自己?只要能做到這件事情就是藝術家,就跟落地掃一樣,誰規定有一個叫藝術家的身分,他在演戲的時候就是藝術家。」這個自稱頑固而信心堅定的老頭正在實踐,也正提醒與鼓勵著我們也可以。

陳界仁

1960年生於桃園。創作媒材雖以錄影裝置為主,但拍攝過程對合作者、參與者的組構形式,不斷進行各種實驗與實踐,使其創作具有提出另一種社會想像的行動性特質。主要作品包括《機能喪失第三號》、《凌遲考:一張歷史照片的迴音》、《加工廠》、《殘響世界》、《中空之地》、《在沒有世界的世界中》等。曾於維也納分離宮、盧森堡現代美術館等舉辦個展,參與威尼斯雙年展、光州雙年展等。

文|張以潔 攝影|陳又維

圖片提供|陳界仁工作室