位於臺南北區的千畦種子博物館,是臺灣少數以「種子」為主題的私人博物館。眾人跟著導航走進東豐路,住宅樓房櫛比鱗次,巷底那片乍然相逢的靜謐綠意便是深藏在繁華鬧區的目的地。

為了維護場地的環境承載力,園區採用事前的電話預約,特意將群眾分散至不同的入場時間,同梯次的遊客先在門口集合等候,統一由園區人員帶領入場,把持好參觀者與植物之間最適切的共處距離。

一家人齊力打造的種子資料庫

千畦種子博物館由從事園藝工程背景的梁崑將、趙英伶夫婦與其兒子梁朝勛共同維護營運。遊客入園後,先由父親梁崑將引導園區導覽,約半小時的解說逐步構建一般民眾對種子的基本認知;遊覽一圈後便可隨意走動參觀,拍照留念。

出身務農家庭的梁崑將愛花護草,認為了解植物就是與大自然和平相處的友誼之道。他表示:「就跟人類認識朋友一樣,當我們用心了解一個人,自然會想要與對方好好友善相處,植物也是一樣。」就是這樣的敦厚性情,他長期翻閱大大小小的圖鑑與植物叢書,逐年累積腦袋裡的種子資料庫。

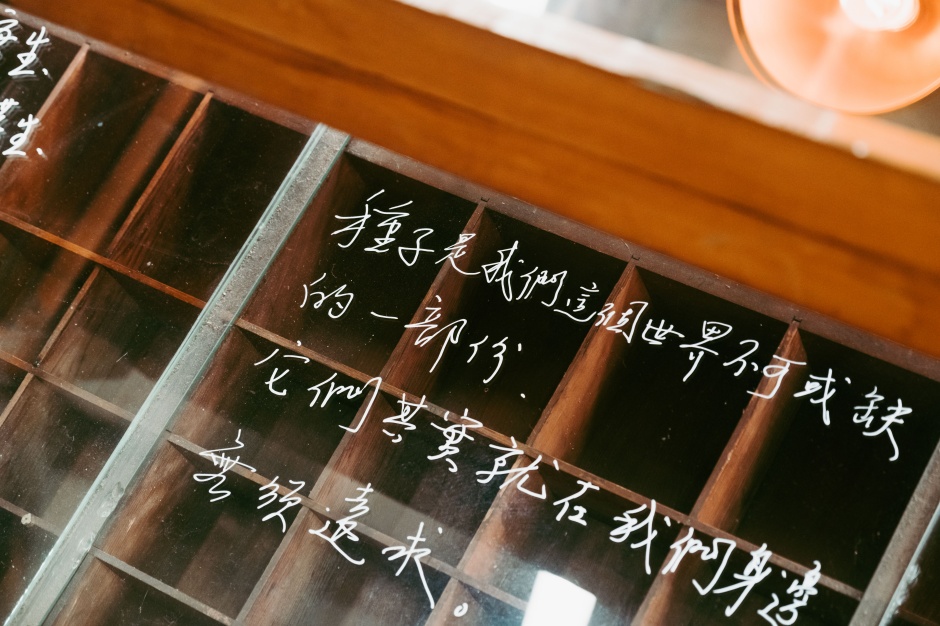

園區原本是囤放植栽的倉庫,據說有次夫妻倆至學校進行綠色環境工程,發現孩子明明離校園裡的鬱鬱蔥蔥如此靠近,學生卻對植物相當陌生,讓梁崑將與妻子趙英伶興起將長年收藏的植物整理成公共性的接觸媒介,一點一滴築造豐富的展示場館。

妥善運用廢棄建材,依著樹木生長的間隙搭建室內空間,逐步串接觀看動線。因此走晃在千畦種子博物館,各個展示空間宛如俄羅斯方塊遊戲高高低低,石階小徑同樣曲折蜿蜒,全是尊重自然而長成的樣態。現場各式各樣的展示櫃與器皿陳列至少五百種以上的種子種類,抬頭張望也能輕易看見一袋袋自然風乾的種子,如此盛大的種子嘉年華是累積三十多年的心血成果。

收藏的行徑足跡主要是北回歸線以南、恆春半島以北和中央山脈以西的範圍,他們分享,與臺灣相同緯度的國家,許多地方屬於沙漠氣候,但臺灣的地理環境卻孕育出種類豐碩的自然資源,這麼多年來始終令人驚歎這塊土地得天獨厚的魅力。

千姿百態的種子世界

新生的植物會藉由風吹、溪河漂流、動物搬運、附著人或動物等方式遠離母樹,避免與親代植物爭奪陽光、露水和養分,離去的種子得適應環境變化,達到物種延續的目標。例如:種子尾端有白絹質叢毛的華他卡藤,雪花般的輕盈姿態時常與蒲公英混淆,成熟時一樣隨風飄曳,將生命接續在遙遠的彼方;也有像是擁有爆爆果之稱的鳳仙花,植物果莢成熟後彷彿一把彈弓爆開彈射,壯烈地將種子傳播至他處繁衍。

種子顏色豔麗紛繁,藍、白、紅、褐、黑各個顏色堆集入罐。大自然裡鮮少看見藍色的動植物,因此褐色種子外面被豔藍色苞膜包覆的旅人蕉特顯珍貴,亮麗的色彩常讓遊客盯得目不轉睛。另外還有應用廣泛的胭脂樹,古人用來作為口紅或腮紅的化妝染料,今日經常作為天然食用色素妝點食材,只要沾一點水後用手搓揉種皮,即可搓出一染紅暈。好動的果實也是有,臺灣原生植物猿尾藤的褐色翅果,形狀像是直升機的螺旋槳,輕輕一拋,便會順勢旋轉下降,逗得遊客直呼神奇。

擁有深厚知識含量的梁崑將,也擅長指出種子與日常生活的連結案例。每年五到六月是阿勃勒盛開的季節,滿街盡是黃金雨裡隱約能看到懸掛在樹枝間一條條細長如乾癟茄子的筒形果實,那是阿勃勒成熟的果莢:「阿勃勒原產印度和斯里蘭卡,十七世紀由荷蘭人引進臺灣,果實含有皂素,所以別名又稱波斯皂夾,可以當作洗滌劑使用。但因臺灣本來就有同樣具有清潔能力的原生樹種無患子,因此花朵特別燦爛豔麗的阿勃勒在臺灣主要就成為行道樹的觀賞功能。」導覽結束後,若對種子具有濃厚興趣的參觀者可以多與館方交流,他們如同一座移動式的種子寶庫,信手拈來都是故事。

若想帶些禮物紀念旅程,除了蘇木種子果莢製成的門票可帶回家珍藏外,館方嘗試將不同種子延伸創作成造型多變的文創商品,甚至萃取園區的植物精華製成多款純露,每張門票皆可折抵現場商品,鼓勵民眾透過多元的方式靠近種子這門若即若離的自然範疇,逐步體悟風土裡的奧妙絮語。

千畦種子博物館

台南市北區東豐路451巷29-1號

電話:(06)236-0035,每日10:00-18:00 專人接聽以確認預約時段

門票:200/人(可折抵園區消費)

備註:自然環境蚊蟲多,建議做好防蚊措施