專門設計日本各地幼教設施的「日比野設計 幼児の城」事務所,於福井縣敦賀市打造「JPP Nursery」幼兒園,運用當地資源建造土牆、磚牆與木紋地板等,並以開放式的空間規劃,讓孩子從小培養與週遭建立連結,進而關懷他者的能力。

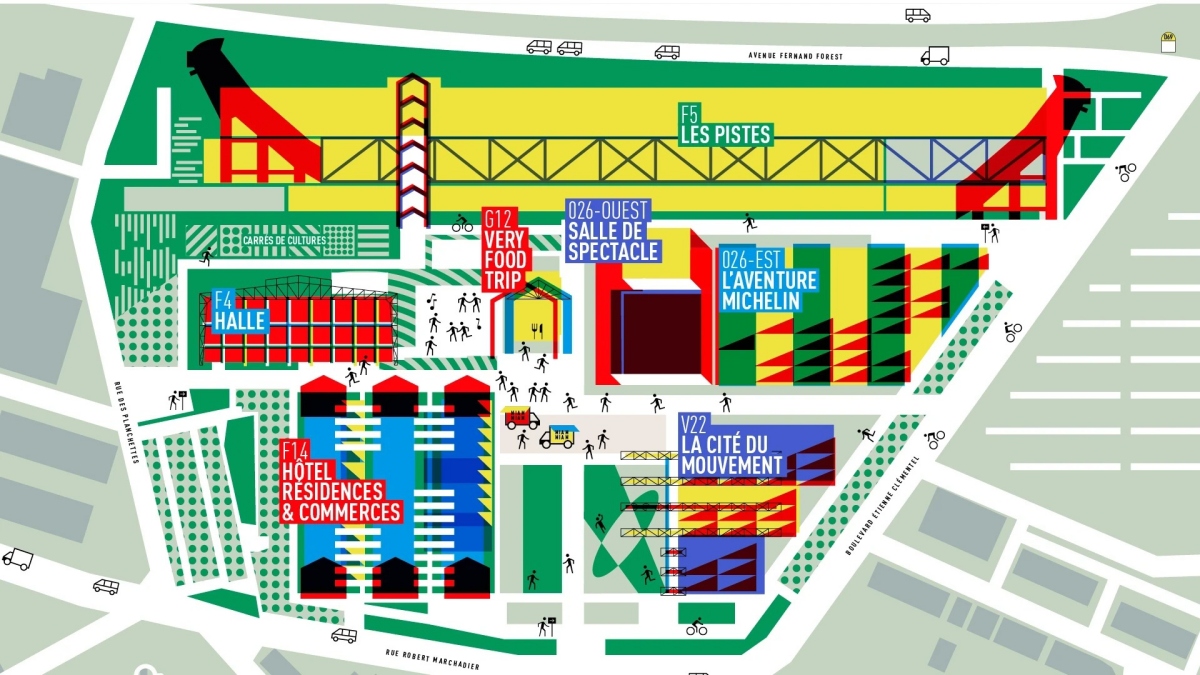

「JPP Nursery」所在的敦賀市過去作為亞洲、歐洲以及日本各地區的貿易據點,擁有繁榮的港口。幼兒園內便呼應這樣的城市特色,從港口的燈塔發想,打造了一個金字塔形狀的甲板露台,孩子在這裡玩耍時,也在無形間增加日常的運動量。

讓身心障礙的孩子能被完全理解

雖然日本長期以來逐步推廣「包容性教育」,然而由於教員不足,身心障礙的兒童經常面臨霸凌等問題。「JPP Nursery」園區內設有各種功能的活動場所,希望打造一個能讓孩子們互相理解的教育環境,提供的三種服務包含日間幼兒園、放學後托育、生病兒童托育,從0歲起便可使用該設施,最大可接受18歲的青少年。

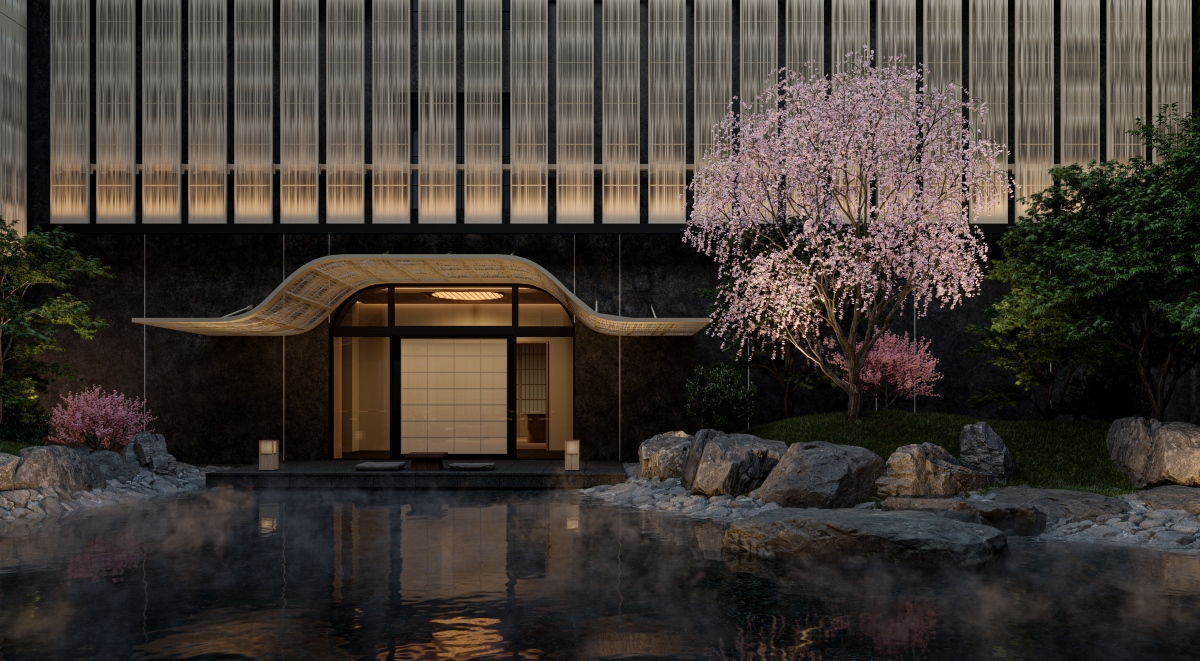

貼近自然的建材與工法

「JPP Nursery」內部的公共空間,以取自當地資源的泥土製作了三種種類的土牆;外牆磚和木地板的部分,則採納了當地特有植物的顏色和花紋。園內各種隔扇、邊框、家具,都以隨機的木質色調進行搭配,讓整體的氣氛更加自然、融合,孩子也有機會觀察和觸摸不同的材質,認識平時鮮少注意到的家鄉特色。

另外,在房間彼此連結的「繪本角」交流空間,也在土牆面上設計了迷宮造型,激發孩子好奇心的同時也促進學習。

開放式空間,讓孩子與週遭交流

一般來說,學校內的晤談室經常是封閉的獨立空間,不過在「JPP Nursery」,晤談室卻是面朝著道路敞開,孩子們能從室內看到外面的街道,戶外的人們也能看見室內的活動。連接庭園的餐廳,也設置了全開放式的推拉玻璃門,一邊用餐還能一邊欣賞前方神社的綠意景色。

孩子在「JPP Nursery」享受開放式空間生活的同時,也透過接觸當地的歷史和素材,感受到和週遭社區以及居民的連結,自然而然地培養關懷體貼、考慮他人的心情,互相尊重、不斷成長。

資料提供|幼児の城