「或者新州屋」原名「新州屋」,昭和九年(西元 1934 年)開幕,為新竹當地第一間百貨公司,也是當時樓層最高的建築。經過 90 年光陰洗禮,在鴻梅文創執行長陳添順修舊如舊的細心維護之下,於現代以昭和風貌重獲新生。

來到鄰近新竹東門市場的「或者新州屋」,周圍街區寧靜,瀰漫些許舊時代氣息。陳添順說:「我們從書店起家,陸續開咖啡店、工藝櫥窗、民宿,涵括食衣住行,為的就是要建立一個以文化為基底的生活產業。」工藝,也是其中重要的一環。透過飲食、閱讀和工藝創造質感生活,而「或者新州屋」以食會友,讓更多人認識在地風土。

以現代工藝重塑榮景

原「新州屋」店面寬逾 8 米,相較鄰棟只有 4 米寬,這裡的寬闊跨距彰顯高檔舶來品百貨公司的精緻與氣派。當時門前的東前街是車水馬龍、房價最高的黃金地段,後來商圈轉移,逐漸沒落,新州屋也日漸消停,停滯了 20年,才在陳添順的手中重燃薪火。建築經歷兩年「修舊如舊」和兩年「空間現代化」工程。修復外牆時,特別對照老照片,希望找到最原始樣貌,喚醒街區回憶建立情感。其實外牆的溝面磚,用現代工法已經燒不出來,是負責修舊的專業團隊特地到高雄挖窯,重新燒製且對色,才讓這道牆變得完整。然後,拆掉不鏽鋼窗換回木窗,復刻幾何造型的銅製欄杆,掛上壁燈,點亮了昭和九年的繁盛榮景。

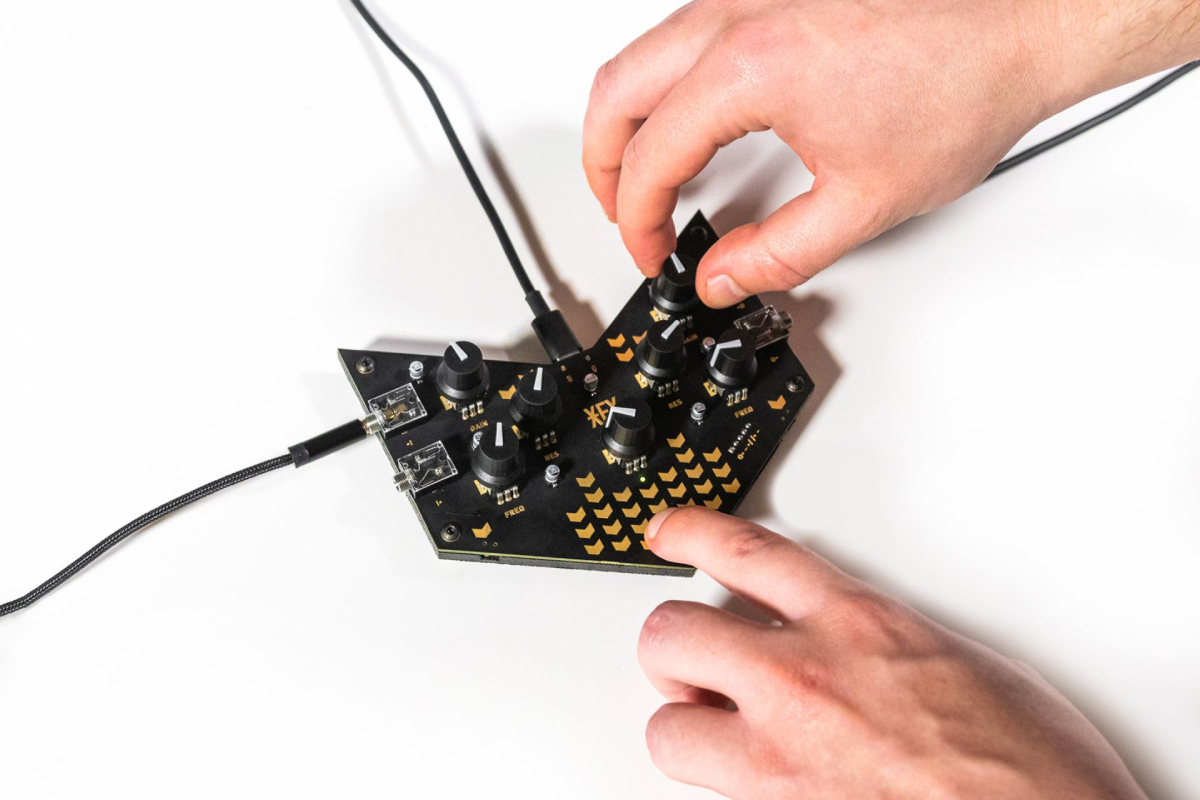

室內空間盡量保留原始線板、地磚與紅磚牆,機能方面則需現代生活化。陳添順指向沿著天花板和牆面整齊排序的銀色管線,90度彎折設計,展現蘊藏專業技術的設計美感,詮釋了現代職人精神,「不見得是做木雕或漆器,才能稱之為工藝」他說。

酒醬風臺味選品空間

新竹九降風發展出特有米粉、柿餅等名產。一樓選品空間取諧音,選入來自台灣各地的「酒」和「醬」,配合自有品牌「或者安醬」系列產品,以及果乾零食等商品,讓走逛建築之餘,從食物認識臺灣風土與飲食文化。

木結構打造的「島嶼吧」,以高低起伏的木頭象徵臺灣高山丘陵的多變地形。中島式吧台,一半販售三明治輕食,另一半則是快閃舞台,邀請特色美食店家前來舉辦期間限定活動。近期是「古蹟燒」雞蛋糕諷刺建商為搶地,讓老房「自然」祝融的黑色幽默。此外,新竹在地的 Mano Mano 馬卡龍也在選品空間長期進駐,硏發融入新州屋元素的特色口味,目前只有這裡買得到。

融合新舊,以食會友

拾級而上,二樓餐酒館寬敞舒適,陳添順說「這裡的灰牆是用蚵殼磨粉,混入曾文水庫的淤泥製成樂土鏝抹而成」牆面利用六道圓窗的鏤空設計,透映內層紅磚牆,融合新舊之餘,利用在地材料混合而成的新建材達到環保永續。

三樓和四樓是以前屋主的私人起居空間,如今則規劃主題選書店與共享廚房。選書以飲食為題,搭配如植栽花藝或世界各地的生活美學書籍。共享廚房旨在打造和親友一起來共創美食,提供企業場租,也和餐廳合作體驗活動,形成融洽的食聚場所。

以往房屋格局講求明堂暗室,但是為了符合現代空間需求,天花板開了一扇天窗引光入室,舉頭望見天際與旋轉梯,低頭端詳現已罕見的臺式拼花磚地板,利用玻璃架高地板進行保存,不被破壞,讓來訪的人可以緩步參觀早期臺灣之美。

來到四樓,透天頂樓現規劃為展示空間。目前正展出與日本 D & Department Project 合作的展覽「Japan 47 麵」,展出日本 47 個都道府縣的地方特色麵條,每款地方麵條的製作工序和樣貌不盡相同,且外包裝會印上麵條製作人的姓名,從此處即可探見日人重視產品的態度。展覽從室內延伸到戶外的臨時建築玻璃小木屋,每個木頭展示台皆設定均一高度,以表示 47 個都道府縣等同重要。

珍惜在地,拓展族群

由於這棟建築是在地人的共同回憶,施工期間曾經舉行過 3 次 Open House,開放鄰里進來了解修復過程,讓在地人有參與感。此外,建築亦有許多新舊並存的對話,如遺留下來的地磚與和現代建築管線,除了吸引新竹人前來之外,每天都有外地年輕人來此走逛,更有文史工作者、建築學者等。但是,陳添順也希望能讓新竹科學園區的科技新貴認識這裡,「他們的生活型態大部分是公司與住家兩點移動,消費習慣性則是一站式購足。」

為打入科技業族群,「或者」開始與企業合作。去年幫臺灣應用材料股份有限公司舉辦文藝季,按春夏秋冬舉辦主題活動,春天談食農教育,秋天談工藝舉辦市集、工作坊,讓同仁實際參與工藝的製作過程,雖是自由報名參加,但每場參加人次以千人為單位計算,比起以往只是舉辦講座更成功。

工藝品須符合市場需求

談起工藝市場與定價思考,陳添順認為工藝家還是要面對市場的洗禮,「我們也接觸很多工藝家,他把自己的作品當藝術品來賣,卻不理解它同時也是商品」如果把自己定位成藝術家創作,考量創作精神勢必會將價格訂得很高,但是反觀日本工藝品,無論陶瓷、金工相對來講都是非常合理的價格。尤以「或者工藝櫥窗」的銷售經驗,一般消費者採買食器或日用工藝品的價格區間平均在一千元左右。

而說到純手工和機器大量生產,陳添順舉例廣田硝子的復刻水杯是大量生產,仍是人工吹製,只是有模具;還有新竹玲瓏窯的林瑤農老師,一樣是大量生產,但每件作品也還是手工吹製塑形。所以,市場不見得要完全手工的商品,但需要具備特色、美感好、又符合功能的工藝作品。以廣田硝子而言,便是具有工藝性、美觀、價格又容易令人接受,自然銷售成績就會好,日本原廠表示目前傳承到第五代,已經不是自製,但是他們設計的「大正浪漫」花紋呼應了時代美感,產品還是很受歡迎。所以,工藝還是需要有設計性的加持,包含美學概念和材質應用,不應只是講工藝手法。

從以往提供書店、咖啡店空間為推廣工藝平台,到現在透過與在地食材研發產品,形成「或者」與顧客溝通的文化迴圈。陳添順提出了「分散式美術館」的概念,在大新竹地區有 14 個鄉市鎮,預計於 10 年內創建 10 個「或者」的據點,讓新竹人到處都可以看見他們。目前也正在整修另一間老房子,預計結合民宿和有機飲食,讓人體驗客家文化。

文字:何芳慈

攝影:楊捷茗