人們對人體奧秘的研究從不曾終止,早在五千年前古埃及人就會解剖人體做精密的防腐處理;為了研究人體結構,文藝復興時期的著名畫家如達文西與米開朗基羅,也曾向地方醫院私下購買新鮮屍體;14世紀前醫生們依舊靠草藥、水蛭和外科鋸治療大部分的病症,但隨人體解剖的發展,現代醫學才於焉而生。

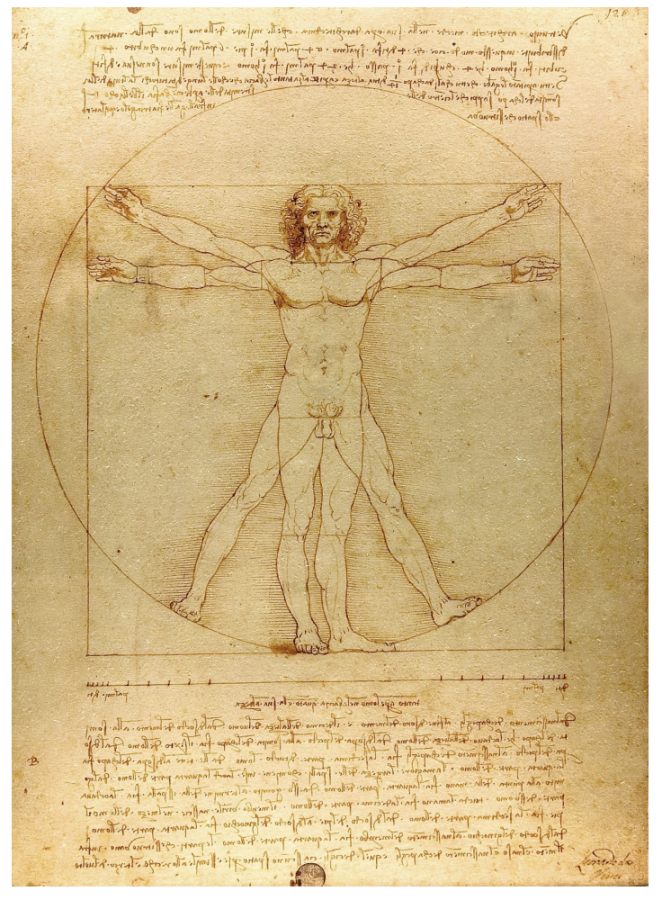

在解剖學家探索人體系統與器官的科學真相時,藝術家正致力於追求畫像的真實性。自文藝復興以來,藝術學校一直都有解剖學課。這個時期的畫家與雕塑家深受解剖學所吸引,因為身體構造對體態有很大的影響。舉例來說,理解手臂肌肉的排列使他們較能描繪出生動的手勢,學習骨骼知識亦使他們較能刻畫出戲劇性場景中的逼真姿態。

萊昂.巴蒂斯塔.阿伯提(Leon Battista Alberti)與波拉伊奧羅(Pollaiuolo)兄弟

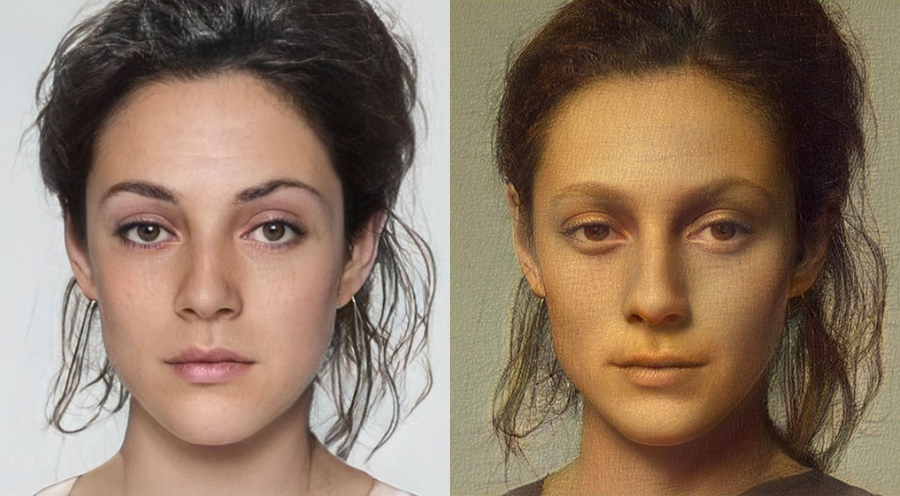

藝術家對人像愈來愈感興趣,而且不限於傳統的宗教聖像,他們開始描繪真實人物工作、玩樂、生活和死亡的樣子。由於藝術家較注重外在的呈現,而不是抽象或哲學的真理,因此他們有時會比解剖學家更善於觀察,而且肯定會以不同的視角來看待人體。萊昂.巴蒂斯塔.阿伯提(1404–72年)是來自義大利熱那亞(Genoan)的博學家,也是達文西的前輩。他強烈要求自己的繪畫課學生在描繪裸體時,一定要先畫出肌肉與骨骼,再加上皮膚。

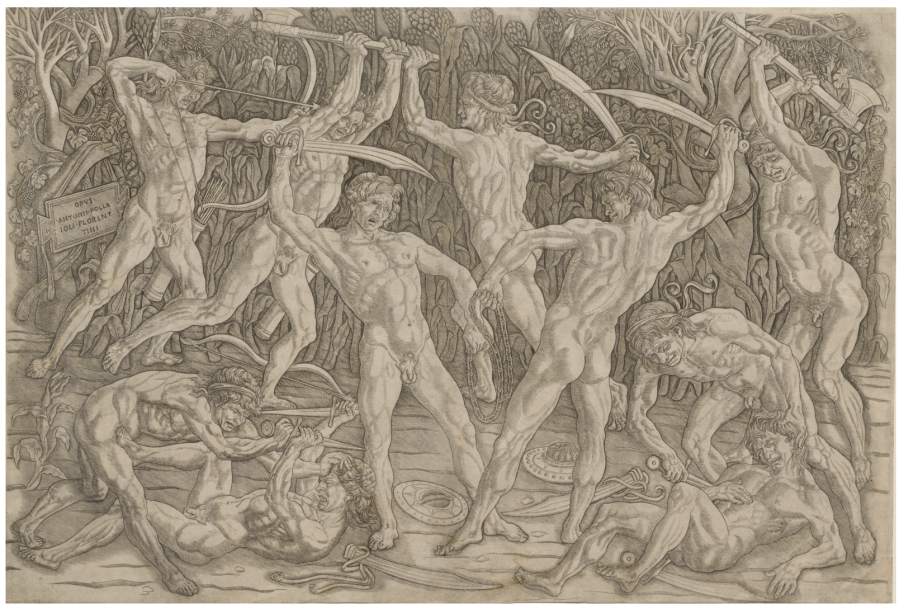

另外還有一些人更激進,在描繪或雕塑人體時,不論人物是生是死,都不會有皮膚(換句話說,這些人物的皮都被剝掉了)。據說,安東尼奧.德爾.波拉伊奧羅(Antonio del Pollaiuolo,約1433–98年)和他的弟弟皮耶羅(Piero,1443–96年)曾一起替屍體剝皮和進行解剖。他們兩人都是在佛羅倫斯工作的畫家。安東尼奧同時也是一位雕塑家,曾為教宗思道四世(Sixtus IV)和依諾增爵八世(Innocent VIII)設計塚墓。這對兄弟的作品皆顯示出解剖知識對藝術的深刻影響。

安東尼奧經常描繪承受壓迫的人,藉以表現某種程度的暴力與殘酷。在他的聖塞巴斯蒂安(Saint Sebastian)畫作中,可以看到這位聖徒被綑綁在樹上、遭亂箭射死的情景。值得注意的是,採取攻擊姿勢的迫害者也出現在畫中。安東尼奧最著名的鐫刻版畫是《裸男之戰》(The Battle of the Nude Men)。在這幅練習畫中,他描繪十名裸體戰士以刀劍、匕首、弓箭和斧頭互相攻擊的場面,並細膩刻畫出他們的肌肉線條。

李奧納多.達文西

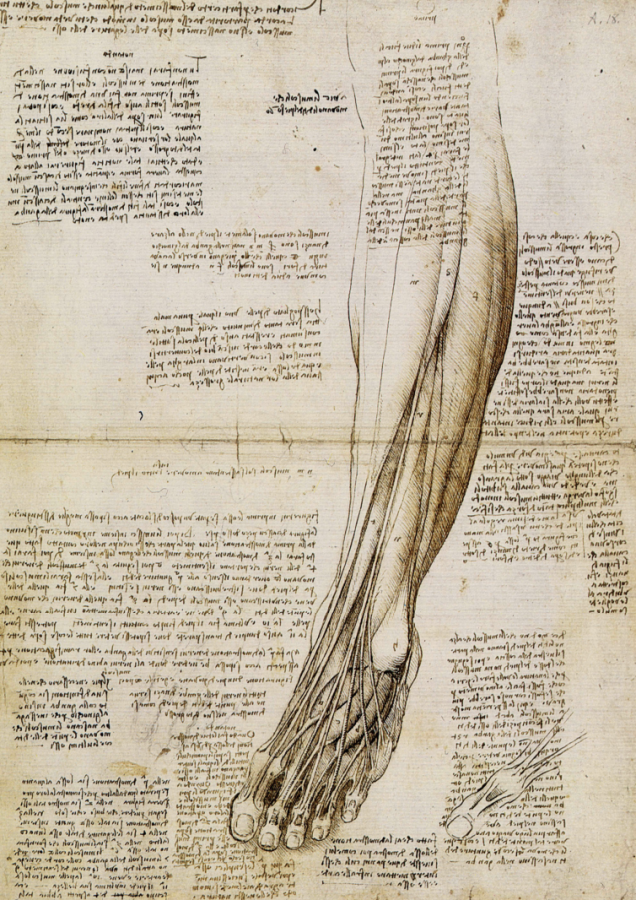

達文西不僅是《蒙娜麗莎》(Mona Lisa)的創作者、直升機的設計師,同時也是一名稱職的解剖學家。他的解剖草圖都相當準確,這表示在屍體腐敗前必須趕緊觀察與記錄的情況下,他還能保持敏銳的洞察力和手部的穩定性。在1489年,達文西首次購買一顆顱骨,並在1507年進行了第一次人體解剖。當時達文西已年過50,而他的解剖對象,是一位在他眼前自然安詳死亡的100歲老人。

眾所周知,達文西的畫作筆記是以鏡像文字書寫而成。從這些筆記內容可明顯看出,最初他對於自己所接收到的解剖學知識感到相當困惑,因為這些資訊和他自己的發現及解讀有很大的落差。舉例來說,心臟是否真如達爾文所見,是一塊會將血液推送至身體各處的肌肉?

後來,達文西透過解剖公牛的心臟,終於能夠確定心臟才是血液系統的中樞,而不是肝臟。令人扼腕的是,他只差一步就能透過這項研究,證明人體內的血液循環現象。結果一直要到120年後,英國解剖學家威廉.哈維才終於取得這項突破性的進展。

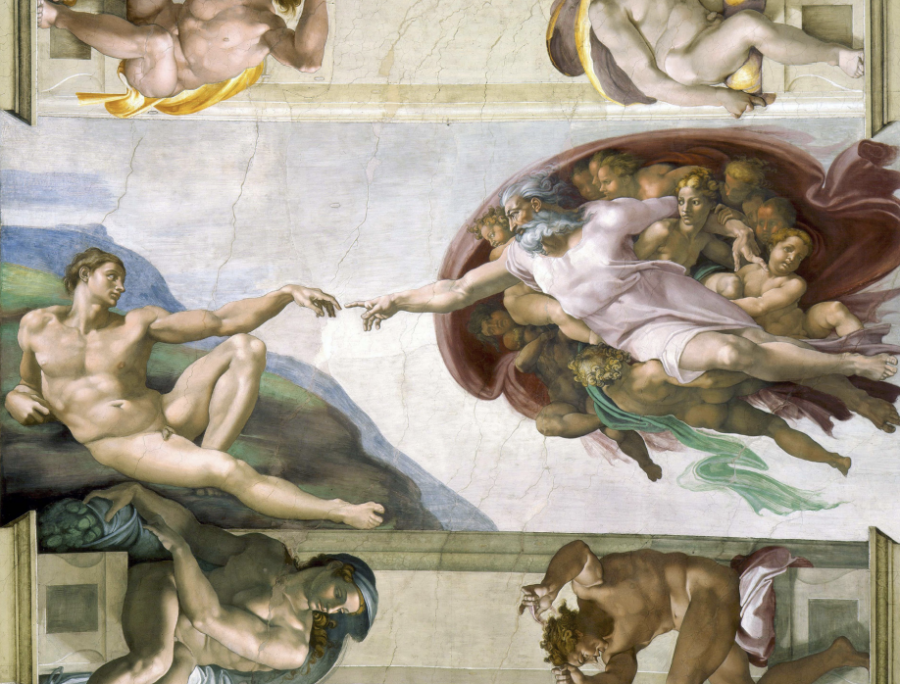

米開朗基羅

米開朗基羅對人體結構的透徹理解無人能及。在他的大量創作中,對體態的生動描繪牢牢抓住了觀者的目光。畫中人物的表情與動作能被辨認出來,也令人感到熟悉;他們並不只是擺出常見姿勢的模仿品,而是傳遞情感與展現肌肉肌腱張力的真實人物。

有大量證據顯示米開朗基羅曾進行解剖。他在年輕時至少出席過一次公開解剖展示,並為之深深著迷,甚至向佛羅倫斯的聖靈修道院,請求允許他解剖修道院醫院中待埋葬的屍體。而為了回報,米開朗基羅在1492年雕刻了一尊近1.5公尺高、結構準確的耶穌裸體十字苦像,作為謝禮。當時的他才不過17歲。

在他的人生後期,米開朗基羅受命為西斯汀禮拜堂繪製壁畫《最後的審判》(The Last Judgement,1541年)。世界末日到來,所有人皆交由上帝裁定該上天堂或下地獄—審判日的浩大場景,給了米開朗基羅無窮的發揮空間,使他能描繪人在死後重生時的各種姿態與情感。

畫中央正在進行審判的耶穌,不是留有鬍鬚、被釘在十字架上的受難者,而是一名面貌清秀、身強體健的青年。在耶穌的左腳旁有一名男子,一手拿著解剖刀,另一手拿著自己的皮膚。這個人物是聖巴爾多祿茂(St Bartholomew),在傳教時活生生地被剝皮虐待至死。不過,他手裡的人皮上畫的卻是米開朗基羅的臉。如果有人懷疑米開朗基羅對解剖學的熱忱,這幅畫應該能說明一切。

解剖學知識形塑了這個時期的藝術作品,偉大的文藝復興藝術家皆在世紀交替之際,創作出自己最傑出的作品,同時深受解剖學所吸引,這絕非偶然。透過寫作與繪畫、閱讀與觀察,深入了解人類的身體結構與生理缺陷,藝術家們才得以刻劃出作品中細膩自然的人體樣貌。

本文內容節錄自 La Vie 出版書籍解剖之書:從古埃及到現代,300+史上重要的人體構造繪畫與醫療史

出版日期|2024-03-28