第五屆台北當代藝術博覽會將於 2024 年 5 月 10 日至 12 日正式回歸台北南港展覽館(貴賓預展及開幕晚會於 5 月 9 日舉行)。在展會期間,來自各地的觀眾除了體驗台北當代現場的國際級展覽與企劃節目,亦能同步享受在台北市內登場的多場藝文活動。

由瑞銀集團呈獻、The Art Assembly組織,本屆台北當代匯聚了來自全球 19 個國家和地區的 78 間傑出藝廊,作為文化交流的重要樞紐,展現台灣多采多姿藝術景觀以及全球多元藝術觀點的博覽會定位。

除了參展陣容堅強的全新展區主題藝向(Evoke),以及延續往屆策畫的當代網域(Galleries)、新生維度(Edge)、藝術載點(Engage)、實境計畫(Node)等主題展區外,今年展會也將提供一系列豐富的節目,以突出本地及周邊區域充滿活力的藝術生態。透過大型公共裝置,以及精心策劃的講座、展覽、論壇等活動,台北當代將為聚集至此的國際藝術人士打造一個開啟對話的絕佳平台。

展會亮點與藝術計畫

藝廊雲集,全新展區亮相!

2024 年的台北當代很高興再次迎來許多全球領先的藝廊參展,包括卓納畫廊、常青畫廊、貝浩登、當代唐人藝術中心、耿畫廊以及 Eric Firestone Gallery 等。堅強的畫廊陣容,對應出之於世界各地的藝廊而言,展會具有高度銜接本地藝術生態的能力。

在參展藝廊中,有超過 57 間在亞太地區擁有展覽空間,而台北當代將繼續履行使命,提供在亞洲體驗最佳藝術品的機會。本屆展會也將加入33間首次參展藝廊,包括 Bowman Sculpture、Cuturi Gallery、FOUNDRY SEOUL、Jahn und Jahn、Praise Shadows Art Gallery、Polígrafa Obra Gráfica、The Columns Gallery...等,彷彿春芽展露的景象也證明了展會對於收藏界具有得天獨厚的吸引力。與此同時,展會再次雲集台灣畫廊層峰陣容,包括亞紀畫廊、尊彩藝術中心、谷公館、采泥藝術以及大象藝術空間館...等。

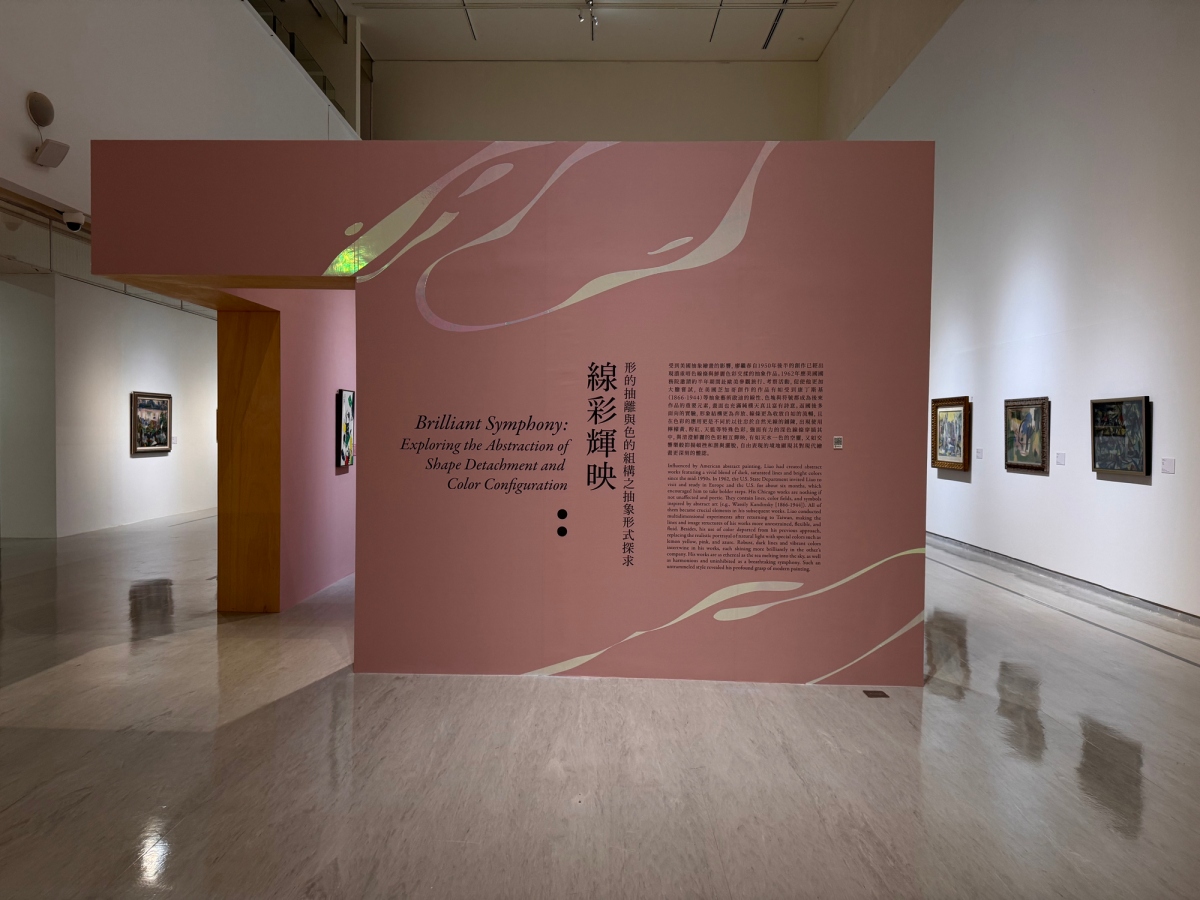

今年也即將推出全新展區「主題藝向」(Evoke),為當代網域展區內的特殊策展計畫,專注於個展或並置藝術史上重要藝術家的聯展,同時延續往年「當代網域」(Galleries)將呈現來自台灣、亞洲及國際間各大藝廊的精彩展覽,「藝術載點」(Engage)持續致力於亞洲當代與傳統多元美學的對話,「新生維度」(Edge)則是專注於超越傳統的、最新的藝術型態,包括一部分大型沉浸式裝置作品。

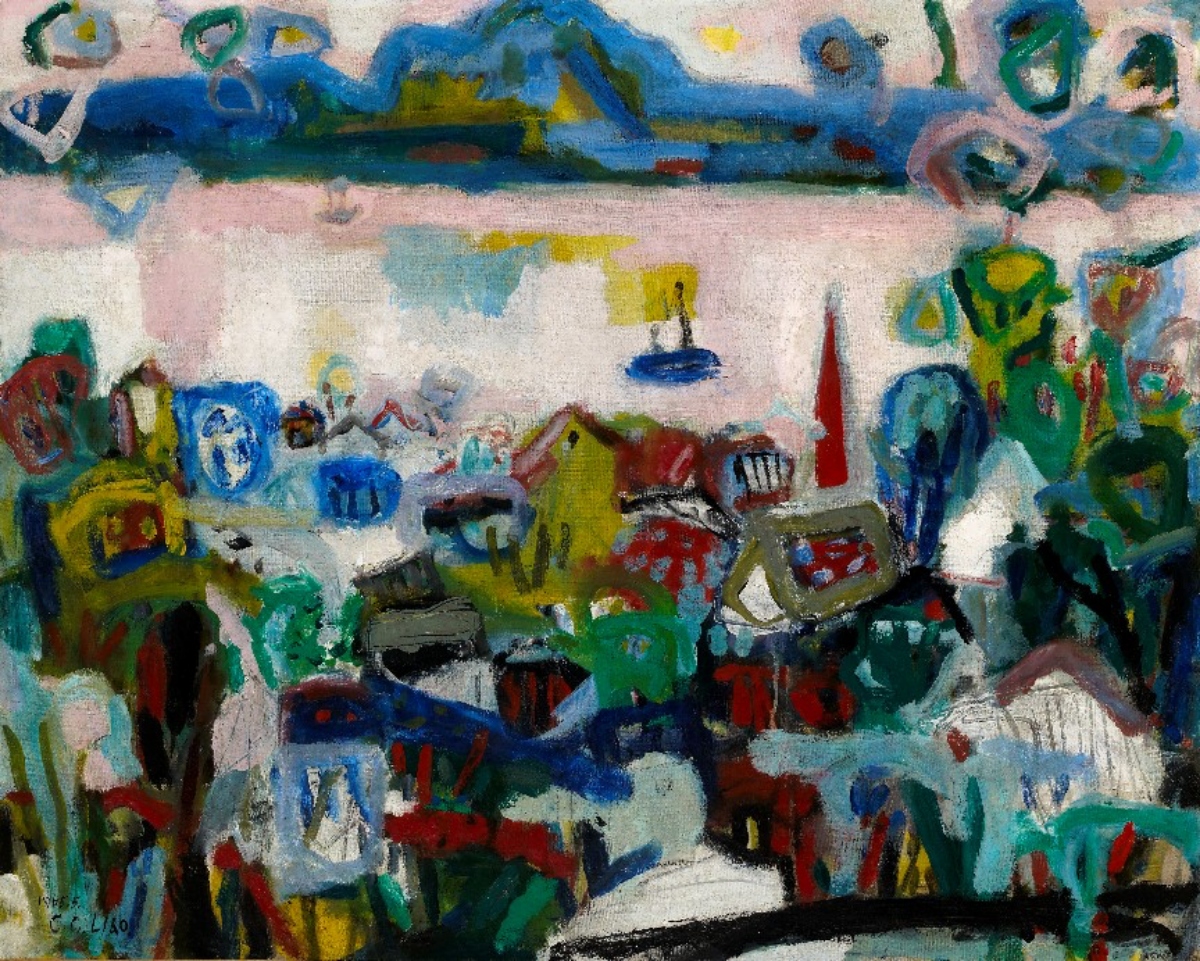

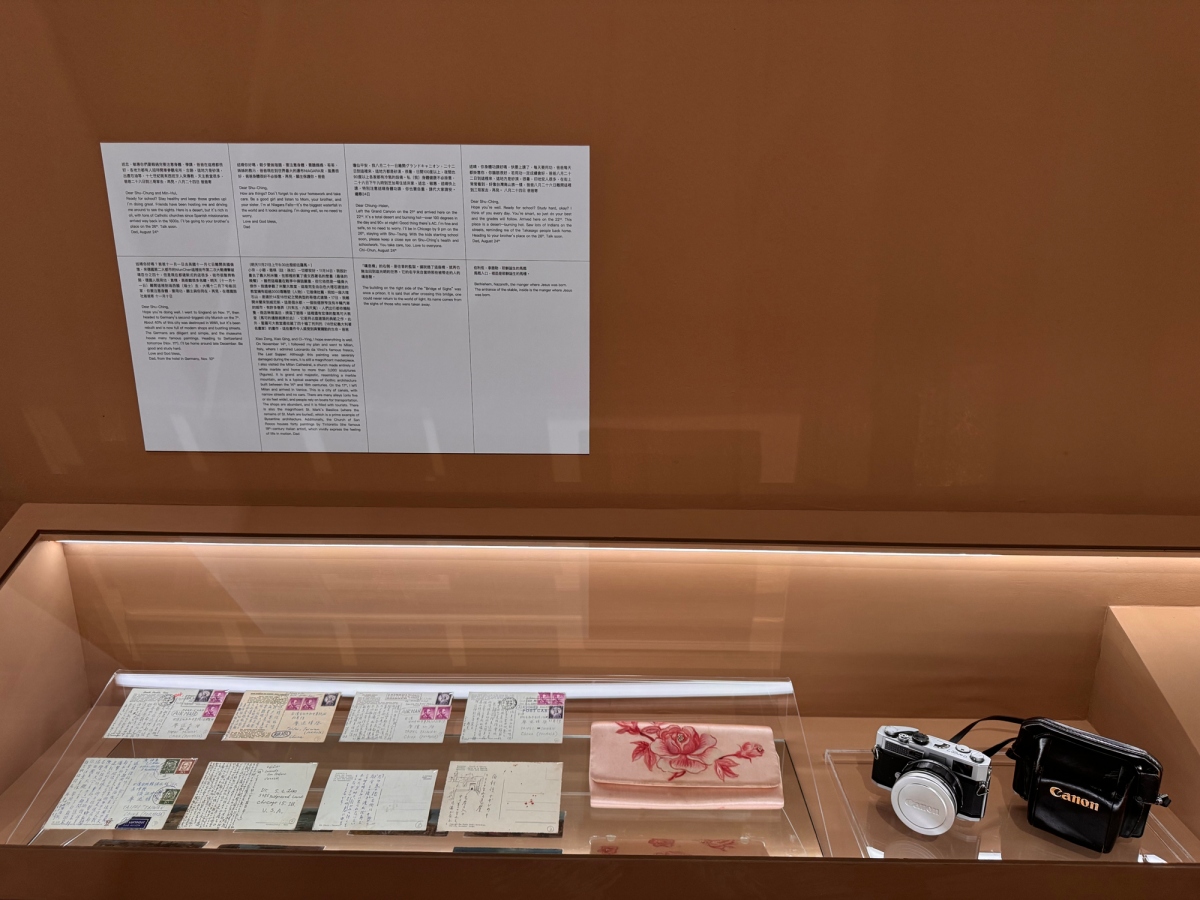

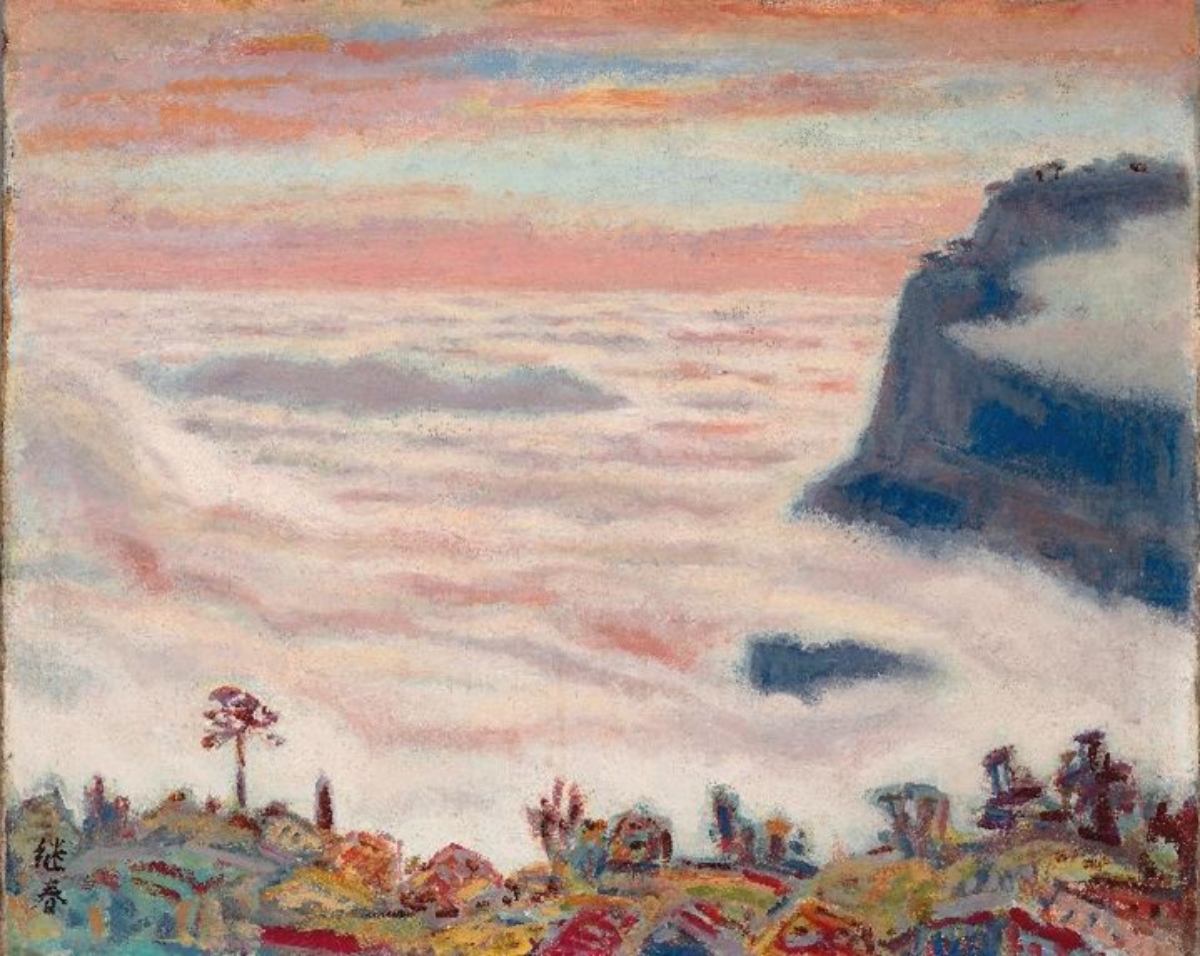

全新展區亮點包含日升月鴻畫廊的廖繼春個展、3812 畫廊的蕭勤個展,分別代表了二十世紀現當代藝術演變的兩個關鍵節點;以及由 Marc Straus 帶來的 Ozioma Onuzulike 與 Anne Samat 雙人聯展,這兩位藝術家皆在創作中回溯自身文化遺產,並探討全球氣候變遷等當代議題。

攜手文化部舉辦台灣藝術家群展,公共展區「實境計畫」獨特沈浸式體驗

台北當代首次與文化部共同主辦的特展區「雷前-臺灣藝術家群展」(Before Thunders: An Exhibition of Taiwanese Artists),聚焦台灣中生代藝術家,是由受邀出席本屆思想串流論壇(Ideas Forum)的策展人陳璽安、馬丁.格曼、呂岱如、黃炳豪共同策劃。

展區彰顯出台北當代的核心目標,即為國際觀眾介紹台灣藝壇的多樣性,囊括呈現來自頂級參展畫廊的藝術家以及市場機制外的多元藝術風貌,並顯示了展會長期致力於與台灣公立及私人藝術機構建立聯繫的決心。

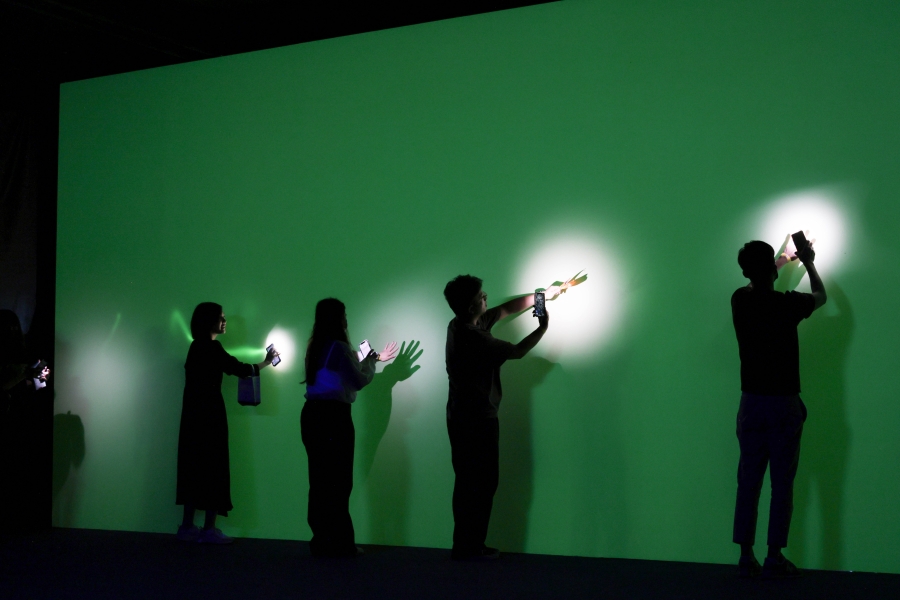

公共展區「實境計畫(Node)」則盛大呈現來自台灣及亞洲藝術家之大型沉浸式裝置作品。作為展示大型沈浸式裝置藝術的熱門公共展區,重新想像傳統藝博會展位空間的可能性,在現場發揮了場域營造的特殊作用。

今年的兩大焦點作品分別呈現了手工藝及物質遺產相關主題的大型雕塑:由夢工房展出的四代田邊竹雲齋將當代創作語彙融入了傳統日本竹編技藝;由御書房藝廊展出的洪郁雯則是運用紡織技術來捕捉時間在空間中的流動。

台北獨特的收藏文化汲取靈感!舉辦系列講座與工作坊

本屆「思想串流論壇」(Ideas Forum)主題為「以收藏作為文化」(Collecting as Culture),將匯聚來自台灣、亞太及其他地區的產業專家,討論藝術是以何種型態存在於過去、現在與未來,以此彰顯展會對於學術文化跨界探討的長期支持,並且也將在論壇中,揭示台灣在地極具國際影響力的廣大收藏資產。

靈感取自台北獨特的收藏文化,為公眾揭開台灣收藏界的傳奇大門,將圍繞在「以收藏作為文化」(Collecting as Culture)此一命題,針對「私人收藏與公眾之眼」、「以當代視角重回古董收藏」、「公共機構收藏策略」、「新世代的收藏取徑」等子題進行系列講座,講者陣容雲集公共及私人藝術機構之館長、策展人、年輕藏家、媒體等各界翹楚。

台北開放平台(Taipei Platform)則與來自不同領域的獨立文化機構合作,將於展會期間舉行工作坊、藝術導覽及快閃活動等多元節目,提供在地文化藝術生態面面觀。今年的參與夥伴包含:Artpartment 藝術公寓、PAPER MATTER、埤益 PE Fine Art、Giloo 紀實影音、dmp projects、傻瓜書日 Fotobook DUMMIES Day 等。

隨著展會進入第五屆,台北當代再次確立了其文化交流及國際藝術平台的領先地位。展會聚焦於台灣多樣化的藝術樣貌與成熟的藝術市場,為海內外藝術收藏家、藝術愛好者和大眾,帶來世界頂尖、藝界翹楚的藝廊展出,並將同步在台北市內舉辦一系列的藝文活動。

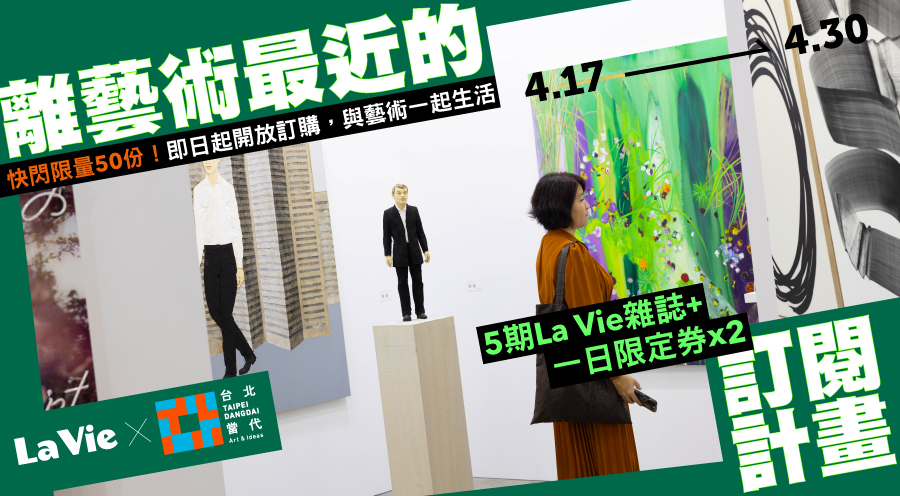

本次La Vie也特別與台北當代藝術博覽會合作推出『離藝術最近的訂閱計劃』,以雜誌搭配藝博會展票,邀約喜愛藝術的讀者訂閱快閃限定組合,4/17日起訂購,一起入手La Vie雜誌閱讀體驗和台北當代藝術饗宴!

La Vie X 台北當代藝術博覽會『離藝術最近的訂閱計劃』

內含:5期La Vie雜誌 2024/6月~2024/10月(價值1,250元)、2024台北當代藝術博覽會5/10(五)一日限定券x2 (單張價值790元)

快閃組合限量50份,方案優惠價999元,4/17~4/30期間限定,讓藝術一起融入生活!

訂購注意事項

1.票券預計2024年5月2日開始寄送,若您於5月8日尚未收到信件,請來電La Vie 02-2500-7578 #3372詢問。

(上班時間:周一至周五10:00~18:00,國定假日及例假日不上班)

2.城邦讀書花園保留修改活動條款、更改活動贈品、訂單接受與否、活動最終解釋權與更動會員及VIP各項權益辦法之權利。

※以上優惠僅限台灣地區(含澎湖、金門、馬祖),海外讀者恕不用。

詳細購票與更多展會資訊,請關注台北當代藝術博覽會網站

資料提供|台北當代藝術博覽會

文字整理|Sunnie Wang