拍立得「即時成像」的魔法,讓找畫面、按快門至相片到手,只需短短一分鐘就能實現。

我們熟悉的拍立得相片,是雙邊不超過10公分的精巧成像、是日常生活的顯影;不過,從1930年代Polaroid(寶麗來公司)開發出這款攝影神器開始,就吸引不少知名攝影師與藝術家將其視為「創作藝術」的工具——他們善用小巧或巨無霸機型的拍立得,試驗底片、顯影劑、移膜技術、相片尺寸等變因,創造令人難忘的藝術,讓人幾乎忘了這是「隨拍隨得」、幾乎不靠後製的影像。

攝影迷必看!難得以「拍立得」為主角的影像大展

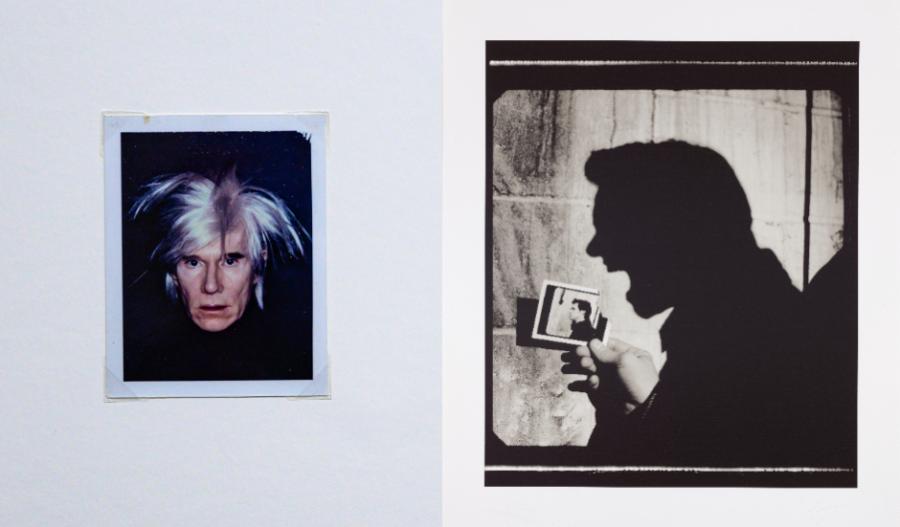

即日起至6月7日於台北師大美術館展出的《一拍即影:拍立得國際名家攝影大展》,透過9大主題包裹300多件拍立得藝術創作,集結多位藝術與攝影大師如Andy Warhol(安迪・沃荷)、Ansel Adams(安塞爾・亞當斯)、André Kertész(安德烈・柯提茲)等的教科書等級之作,以及眾多腦洞大開的實驗影像,尺度從小巧到令人意想不到的20 x 24英吋(50.8 x 61公分),讓人看見拍立得不只貼近日常、還能創造大片的多變魅力。

《一拍即影:拍立得國際名家攝影大展》夢幻陣容

Andy Warhol(安迪・沃荷)、Ansel Adams(安塞爾・亞當斯)、André Kertész(安德烈・柯提茲)、Guy Bourdin(蓋伊・伯丁)、Chuck Close (查克・克洛斯)、Ellen Carey(艾倫・凱莉)、Lucas Samaras(盧卡斯・薩馬拉斯)、Peter Beard(彼得・比爾德)、Robert Mapplethorpe(羅伯特・梅普爾索普)、William Wegman(威廉・韋格曼)、柴田敏雄、森本洋充等歐美與日本知名創作者。

9大主題呈現拍立得的創作可能

《一拍即影》由師大美術館、美國攝影展覽激進會、麻省理工學院博物館聯合製作。佔據三個樓層的展場,透過9大主題梳理拍立得的不同特質,以及攝影師運用它的各種方式——比如「築構」聚焦於取景與構圖的巧思;「劇場」強調影像的表現張力;「觀察」凸顯掌鏡人對周遭環境的敏銳,因此才能夠在瞬時間捕捉城市、自然風景中稍縱即逝的美好。

《一拍即影》展區9大主題

「觀察」、「築構」、「探問」、「印象」、「表現」、「劇場」、「陳設」、「沈思」、「速度/洞察力/即時成像/即逝/創新」。

亮點01/巨無霸機型拍出的超大拍立得

本次必看亮點包含多幅平常難以見到的20 x 24 英吋(50.8 x 61 公分)巨幅相片,這些作品並非用小張拍立得拼接、也不是將底片放大沖洗而成,而是出自Polaroid最巨大的同尺寸相機。這款將近150公分高、重達上百公斤的巨無霸機型,只存在於Polaroid位在紐約、麻州等地的工作室,只有受品牌邀請的藝術家才能使用。

✹「拉」出相紙上的色塊|Ellen Carey

美國藝術家Ellen Carey(艾倫・凱莉)就是受邀者之一,利用巨無霸拍立得創作出《拉》(CMY)一作。她刻意在定影前拉出相紙,任由顯影劑漫流其上,製造出上半部青藍、桃紅、銘黃,下半部全黑的4個色塊,還留有被暱稱為「鬱金香」的齒輪壓痕。這幅影像體現了被藝術家稱為「零度攝影」(Photography Degree Zero)的創作風格,它抽象、大膽,不指涉具體的地域、人物或物件,反而給人一種純粹、超然的藝術感知。

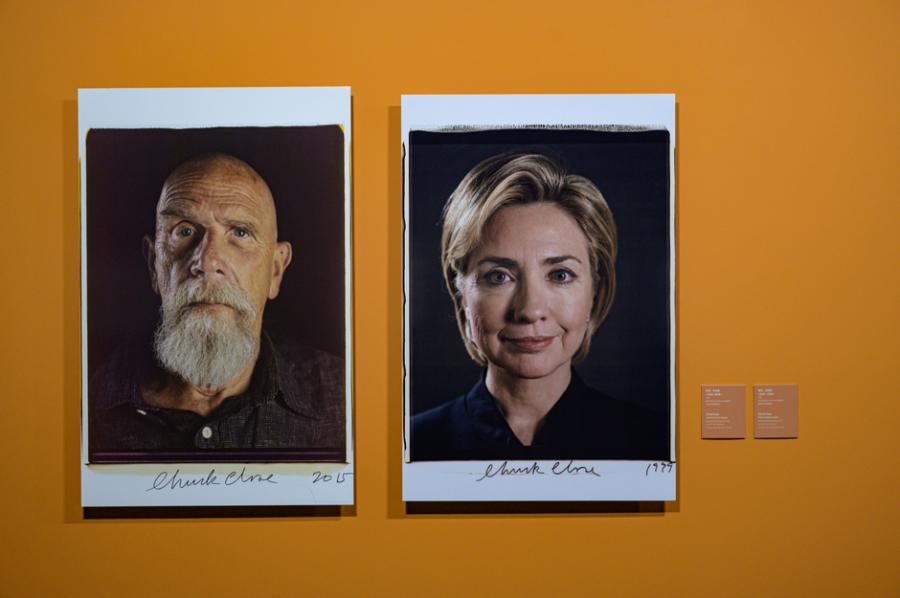

✹ 以繪畫「再製」拍立得|Chuck Close

展場中一張美國前國務卿Hillary Clinton(希拉蕊・柯林頓)的巨大肖像,出自已逝藝術家Chuck Close(查克・克洛斯),他以巨幅網點肖像畫聞名,生前常以20 x 24英吋相機拍攝人像,再於成像後的相紙畫上網格,作為後續繪畫的參考。與希拉蕊肖像比鄰的正是攝影師本人的「自拍」。

亮點02/大師也愛拍立得

✹ Polaroid靈魂人物鏡頭下的美西絕景|Ansel Adams

穿行展廳之間,好萊塢驚悚片大師Hitchcock(希區考克)、喜劇天王Jim Carrey(金凱瑞)的身影驚喜映入眼簾;而掌鏡人中,也不乏名留攝影史的大師級人物,當中最具代表性、也與寶麗來連結最深的一位,莫過於已故風景攝影師Ansel Adams(安塞爾・亞當斯)了。

打從1948年Polaroid推出首款拍立得後不久,Ansel Adams便應創辦人之邀擔任顧問,一路做了35年直到離世。這段期間,他不只協助品牌打下典藏基礎、提供專業的產品測試意見,也持續親自使用拍立得創作。這次我們可以在《一拍即影》看見Ansel Adams用拍立得捕捉的優勝美地半圓丘、瀑布,這是他最廣為人知的拍攝對象。

✹ 獨特構圖玩轉光影|André Kertész

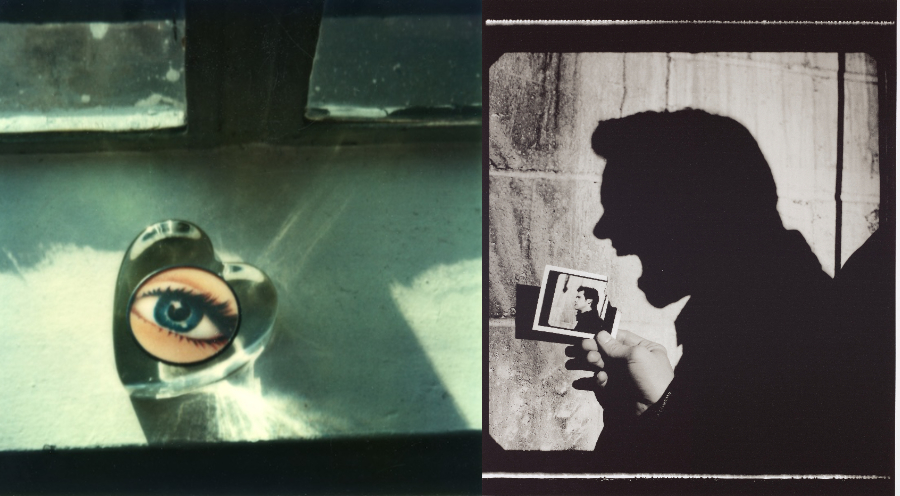

展覽現場的靜物照比起人像、風景也毫不遜色,當中最珍貴的是匈牙利攝影師André Kertész(安德烈・柯提茲)因思念已逝的妻子而用拍立得創作的影像。攝影記者出身的Kertész,以俯瞰、斜角等前衛構圖,為20世紀上半新聞攝影帶來新穎視角,深深啟發Bresson(布列松)、Robert Capa(羅伯特・卡帕)等新聞攝影大師。

本次展出之作也看得見他獨特的取景視角——結婚40年的妻子離世後的幾年之間,他以SX-70相機在紐約公寓裡拍下日常即景,相紙中可見心形玻璃、半身人像等物件隨性擱在窗台上,光和影交織、嬉遊於其間,構圖簡潔、韻味綿長,傾訴著對愛妻的惦念之情。

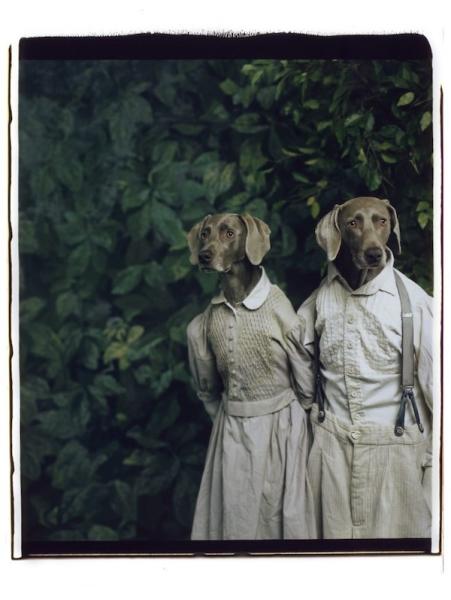

✹ 狗狗與故障成就的美好意外|William Wegman

透過一系列以「狗」為主角的影像聞名於世的美國攝影師William Wegman(威廉・韋格曼),這次也帶來最具標誌性的「威瑪犬擬人」作品,只不過畫風與平時不大一樣,因為創作過程中遇上了「意外」。

拍立得相紙上,3隻家犬頭戴著部落面具、端坐著看向鏡頭,不過畫面卻只出現狗兒的上半身,讓人好奇為何留白?原因其實很單純——顯影劑由上而下擴散時,不知為何突然停止流動,最終只留下我們所看見的紅色區塊。因為顯影區域的形狀像是盾牌,Wegman索性將作品取名為《盾》(Shield),紀錄下這場有趣的意外。

亮點03/加熱、撕扯、刮擦等拍立得藝術實驗

對鬼點子特別多的藝術家們來說,拍立得不僅僅是紀錄實像的畫布,也是畫筆,是顏料,是創作的道具,更可以是創作的本身。他們從成像後的著色、書寫、剪裁、拼貼、即時翻拍,到干預顯影時的加熱、撕扯、刮擦,甚至結合藍曬、鉑鈀等古老印相工藝(如森本洋充),讓拍立得在想像力催化下,已然超越了日常紀錄、廣告試拍的用途,幻化為創造力及實驗精神的載體,讓人大開眼界。

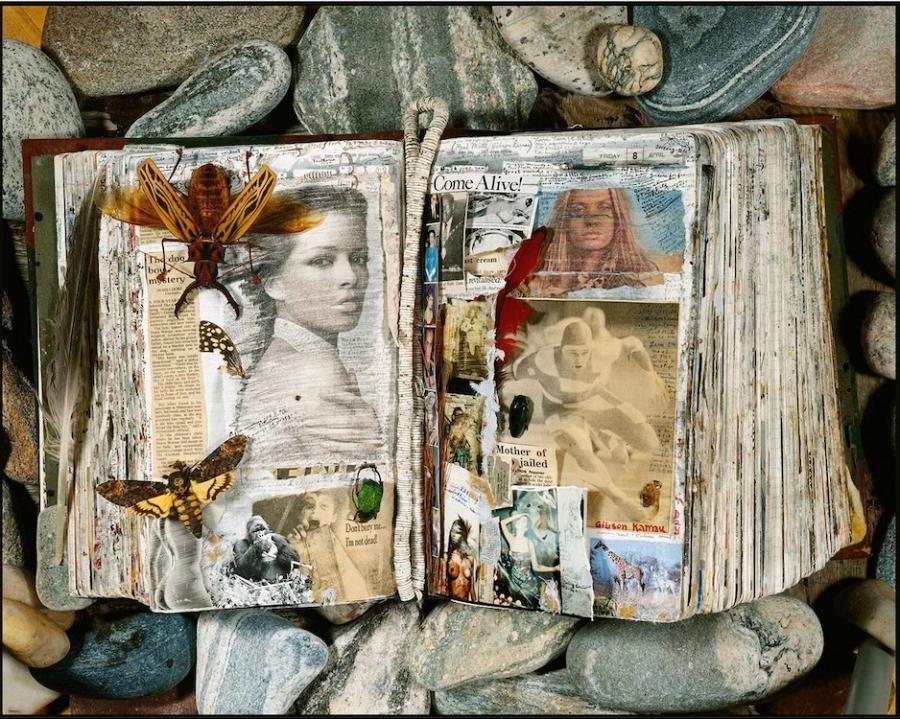

✹ 塗鴉血字|Peter Beard

曾為《Vogue》等雜誌掌鏡的知名時尚攝影師Peter Beard(彼得・比爾德),將拍立得視為「私密日記本」,在相紙標誌性的白色邊框上塗鴉,甚至不惜以血為墨,彷彿要將自我的生命力與記憶一併封存。

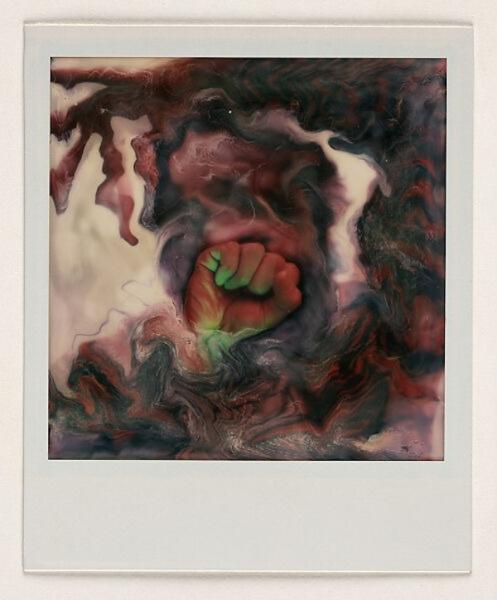

✹ 加溫為曖昧|Lucas Samaras

美籍希臘裔攝影師Lucas Samaras(盧卡斯・薩馬拉斯)則刻意塗抹、加熱顯影劑乾燥前的拍立得,讓相片中的顏彩混融,只留下特定的身體部位清晰可辨,形成一張又一張充滿藝術感的「非常自拍」。

亮點04/拍立得上市前珍貴試拍照、古典相機集結

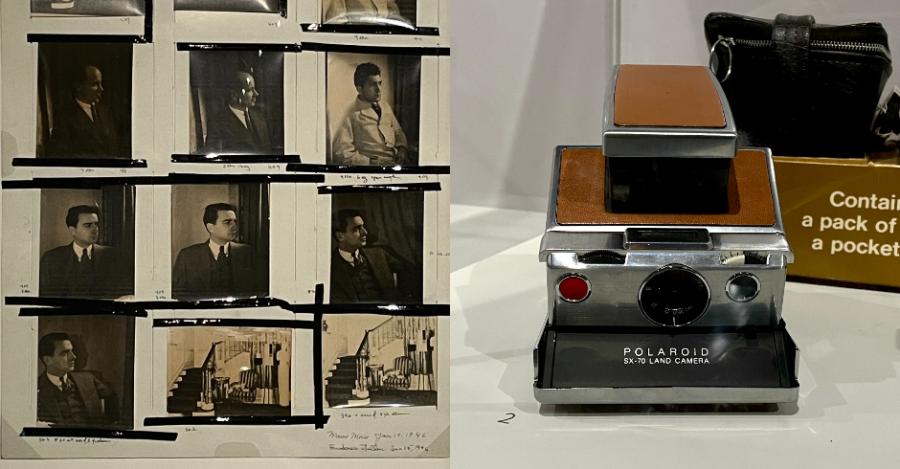

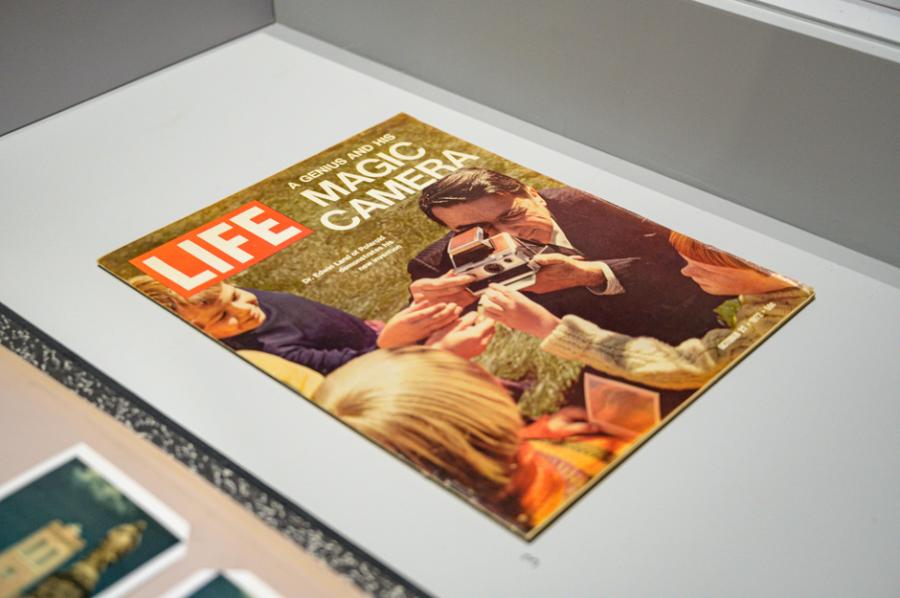

藝術家能夠拿起拍立得,任想像馳騁、顯影於或大或小的相紙上,追根究底必須歸功於Polaroid開創的技術,因此《一拍即影》特別展出上百件古典相機、研發檔案、模型、試拍照等,揭開其70年來鮮為人知的進化軌跡。

敘事從1945年拍立得上市前的數十張「試拍照」為起點,由影像中的Polaroid創辦人Edwin Land(艾德溫・蘭德)與啟發他踏上「即時成像攝影」研發之路的女兒,作為品牌故事的序言。

接著最令人心動的就是早年的拍立得相機!有別於現在的拍立得為求方便帶出門,而以塑膠等輕量材質製成,上世紀的機型外觀多以金屬、皮革拼接,有著別樣的美感。當中又以1972年問世的「SX-70」最為迷人,它不光有顏值,更是史上第一款折疊式的即時單鏡反光相機,乘載著創辦人Edwin Land研發將近20年、只為做出心中理想相機的心血。

另外,因Andy Warhol(安迪・沃荷)愛用而紅透半邊天的「Big Shot」、千禧年時由Britney Spears(小甜甜布蘭妮)代言的少女愛用款「I-Zone」也都在場。

科技與藝術合作的結果

Edwin Land曾說,「我認為自己首先是個藝術家,對愛、感情、分享以及讓美成為日常生活的一部分,都很感興趣。」一語點破寶麗來除了以精良、平價的消費型拍立得風靡全球外,更與攝影和藝術圈維繫著互惠、共好的夥伴關係,甚至發展出「藝術家支持計畫」,以免費產品和展出機會,交換創作者的使用反饋及拍立得創作。這次《一拍即影》展出的大師作品正是源自此計畫數十年來的積累。

技術流傳於世,曾經色彩卻難以再現

曾經風光的Polaroid,在2008年不敵數位相機浪潮而宣告破產,象徵著一個時代的結束。雖然拍立得現在依舊流行,但因Polaroid改由荷蘭公司經營,礙於歐洲法規對顯影藥劑相關成份的限制,許多曾在美國時期產品使用的原料目前無法再用,這或多或少影響了拍立得成像的顏色、對比度、飽和度等,也就是說,舊日的色彩已難以被真實復刻,過去就是過去了。

文章最後,想特別介紹一幅不仔細瞧只會看見一片黑漆、認真看卻會被感動的作品,它出自Polaroid老家——美國麻州——當地攝影師之手。Polaroid破產後,總部人去樓空、招牌被故意塗黑,讓常路過這的攝影師S. B. Walker看了失落惆悵,想做點什麼為大樓、也為Polaroid留下紀錄;於是某天他帶著梯子來到這,上上下下爬梯將Polaroid招牌一格一格地拍下,最後串連成一幅長型黑白影像。畫風看似頹敗慘淡的相片,其實紀錄了攝影界閃閃發光的一代傳奇,也讓人領悟即便品牌易主、總部建築失色,只要攝影仍然存在,總會有人不忘以拍立得顯影生活、實驗藝術。

《一拍即影:拍立得國際名家攝影大展》

時間|即日起至2024年6月7日(五)

地點|國立臺灣師範大學美術館(台北市大安區和平東路一段129號)

票價|全票250元

師大美術館將在5月份推出「一拍即 IN」系列活動,除了有專家導覽、拍立得走讀街拍、Polaroid快閃店之外,還有非常值得參與的拍立得刮片、移膜工作坊,從中體驗《一拍即影》參展藝術家創作與實驗的過程。詳情請至官方頁面查詢。