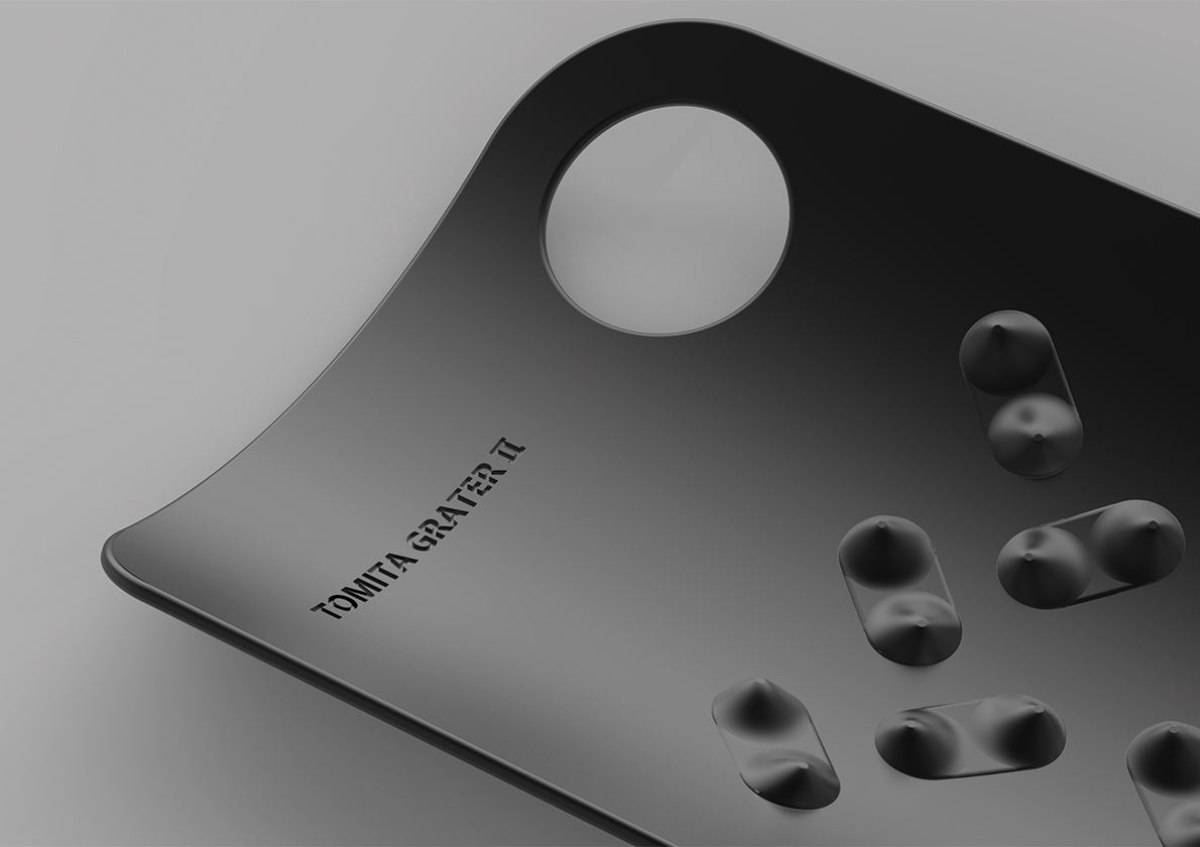

隱身在工業區的小盛號金工,在一列粗獷的廠房裡,顯得潔淨、充滿秩序。這裡是提供金工藝術家和學習者的工作場域,不同的機器、作業檯面,各是鍛敲區、機械區、多功能區和焊接區,也傳遞著空間負責人闕承慧賦予這裡的期待與想像。

正因為空間功能多樣,所以小盛號金工的課程不同於市場常見的短期金工創作體驗,這裡提供的是長期課程內容,學員從學理基礎、設備使用和工具製作學起,並在探究技法的過程中,依據自己的設計概念製作作品,因此學員會有更多自由探索、發揮創意的可能,「以後他們可以自己做工具、改裝工具和建立工作室,他學完這些可以自己想像要創造的空間是什麼樣子,這件事是很生猛的。」闕承慧侃侃而談。這樣有別於市場的做法,看似是走在「逆流」的路上,但闕承慧認為,正因為課程深入金工各環節,所以可以讓金工教學或創作這件事飛的更高、更遠,而且也讓這個平台能成為市場上獨特的存在,「不只讓民眾可以去體驗到在其他地方沒做過的事,我覺得對合作的藝術家來說也很好,因為他們在這裡可以提出以前不敢做的事情,儘管去嘗試。」闕承慧說。

物件即是觀照自我的鏡子

會踏入金工領域,對闕承慧來說是無心插柳的過程。當時還在就讀台灣藝術大學工藝設計系的她,因為大四系上來了一位金工老師,因著他的啟蒙,闕承慧便從畢業製作展開自己的第一個金工創作。現在回想能持續創作的起點,她認為從中感受到心靈世界的反饋,是讓她能創作不輟的主因,「我印象很深刻的是,我在老師的工作室敲金屬,當下體會到敲一槌便留下一個槌印,如同旅行的一步一影,每個腳步會串聯出一道道的風景,這樣的過程是我很喜歡的。」闕承慧分享。對她而言,創作中的勞動與記憶,就像是心眼手與內、外在世界交流的過程,雖說在打造一個物件,過程中也像是時時在觀照自我的過程。

離開校園後,闕承慧帶著在創作中的樂趣,繼續在金工領域裡探索,除了多次發表個展,也曾受國、內外公單位和藝廊邀請展出。然而,會開起課程,對闕承慧來說是個意外。畢業後主要以創作為生的她,曾經在體制內、外的學校裡教學,但過程中她發現無論在哪個環境,仍有不足的地方,於是提供完整、創造性的金工學習環境,在她心裡埋下種子。之後為了讓自己有穩定的創作空間,加上希望裡頭有多樣的工作區,於是開班教學的念頭成形,在快速組織規劃下,便有了小盛號金工的誕生。個人作品的部分則以「闕承慧金屬工作室」作為品牌。

一槌一印中的生活哲思

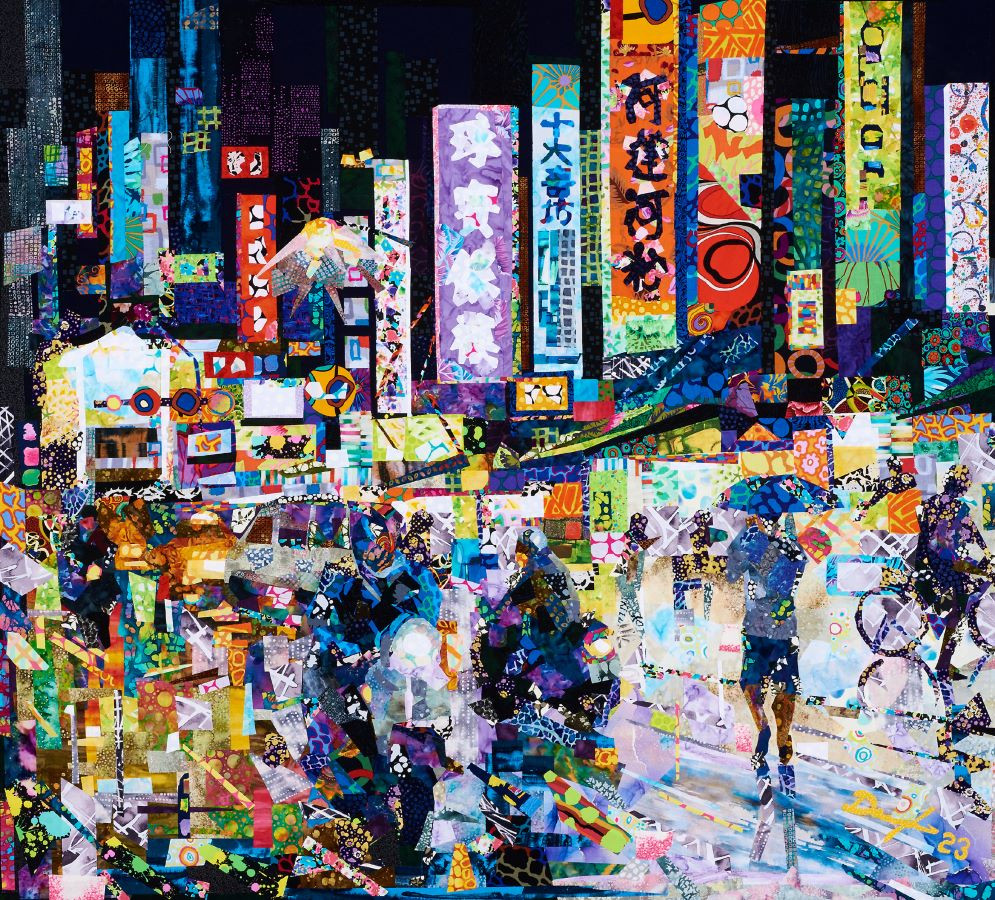

如今回看自己的創作,闕承慧認為作品的成形,在於金工鍛敲中一槌一印帶來的啟發,「尤其在勞動過程中,肌力還有意志在拉扯,中間也會結合想傳遞的想法,最後變成作品。」闕承慧說。除此之外,欣賞不同媒材的創作,以及「好好生活」,也都是創作裡不可或缺的養分。她以自己非常喜歡的陶作家吳偉丞為例,透過他的創作,可以看見他的思路、個人特色,「所以作品不單純是一個物件,也是融合創作者內、外特質的載體。」闕承慧說道。而創作除了可以向外汲取養分,她認為個人內在世界的充盈,也能使靈感輸出更為豐沛,諸如從電影、展演和音樂中,探究他人創作與生命經驗的軌跡,而這份觀察,也同樣會在個人創作道路上,時時看見自身的變化,《岩途風景》、《山海微觀》系列,就是闕承慧在勞力與意志的合作下,轉化個人想法所誕生的作品。

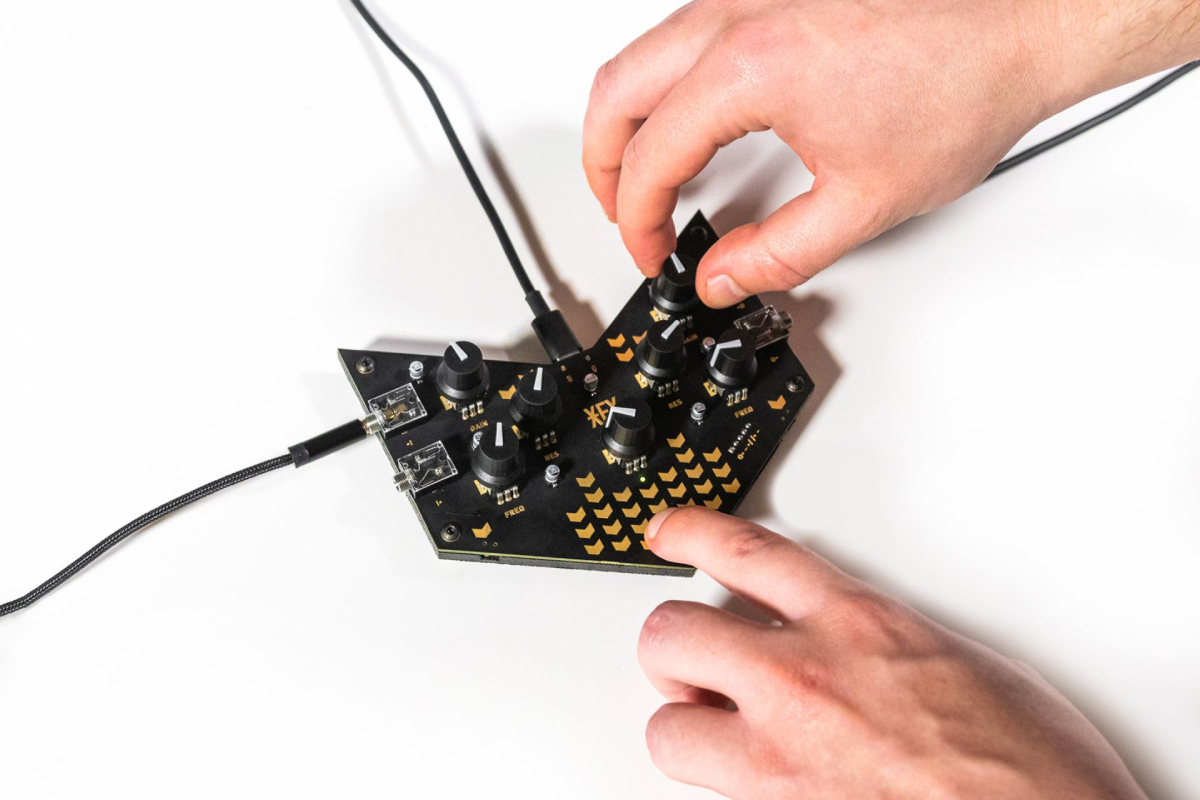

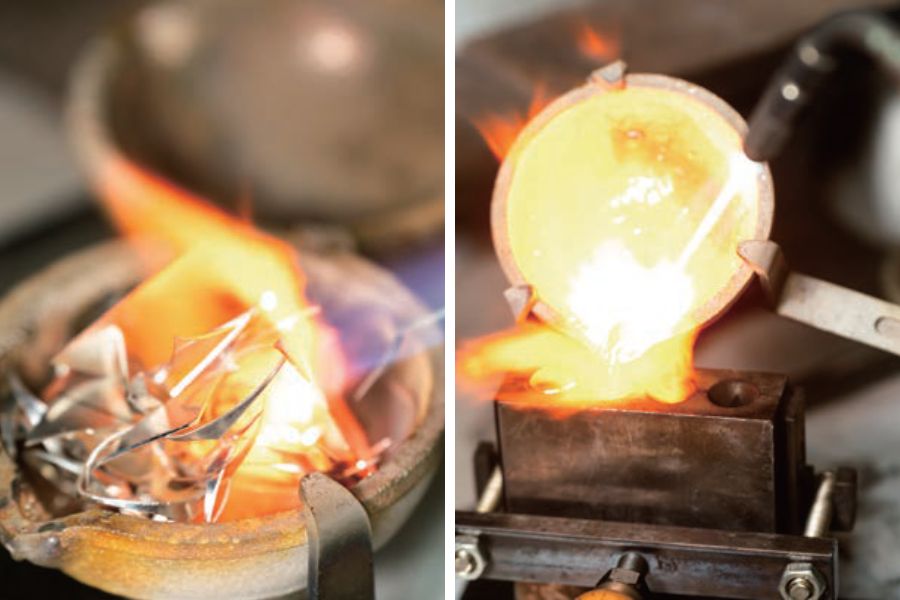

從事金工創作多年,闕承慧認為工藝是將技術藉由個人想法表達而出的文化,而在技法中琢磨金工創作的可能性,也她不斷嘗試的事情。例如創作中常使用的鍛敲,可以透過延展、壓縮金屬塑造容器形狀。而《山海微觀》的地景則是在敲花的凹凸呈現中,展現自然意象的律動。除此之外,闕承慧也持續透過實驗探索金屬上的紋理,讓器物能有更多可能性,其中包含運用火改變金屬的軟硬、顏色、大玩金屬的變形,或者以火焊接兩塊坯體,都讓金工創作有著無限可能。

物件與精神之間的開放性

闕承慧的作品包含茶、酒與咖啡等器皿,在動態的使用過程中,也蘊含著豐富的紋理、色澤,使器皿巧妙地展現豐富的表情。而認為欣賞物件的樂趣,是悠遊在精神意念和物件中的開放空間,於是闕承慧手裡的自然景觀,也以抽象化的方式呈現記憶中的場景,藉此創造可再三尋味的趣味性。例如《山海微觀》系列即在壺器外觀形塑亦山亦海的紋理,而靈感的追溯,通常在作品完成後才找到真正與之對應的景象記憶,「這系列要做的是一個迷你的心景,而不是寫實的地貌。」闕承慧分享,「隨著不同的心景去看《山海微觀》,也可以在其中找到空間去安放自己。」此時闕承慧特別拿出《山海微觀》系列的第一件作品,也是她在畢業後的第一個創作,當中包含了她與家人出遊的回憶,也是她在主流市場外做出新的嘗試,例如透過兩塊坯體鍛敲、焊接在一起,呈現台灣溪谷因陽光反射,將溪水反射在山壁上波光粼粼的樣態。創作這件作品時,闕承慧曾因為資源不足,而花費了許多時間完成,「但這件作品可以說是我的幸運,因為它所以有了後來的其他作品。」闕承慧說。

除了從自然景觀汲取靈感,闕承慧的三足器皿,也在受到青銅器時代的三足器所觸動,甚至是聽聞建築因高腳設計所創造人、空氣的流動,因而打造出不完全貼著底面的三足設計。此系列的器皿有著圓潤的支腳,在靠近底部時收攏成一小支點,以充滿趣味感的造型承托著器皿,「它不會阻斷空間的流動,因此也創造了器皿和空間的對話。」闕承慧說。善於在日常發現樂趣的她,也曾因為看到電線杆上掛著充當菸灰缸的生鏽奶粉罐,讓她興起以金屬創造斑駁質地的想法。名為《罐子》的作品,便是反覆以金箔熱貼、刷舊,打造出厚薄不均的表面,再透過將銀染黑的方式,呈現銀器歷經時間淘洗的質地。

具備工業設計背景的闕承慧,不斷在創作中融入設計思維,以創作解決日常使用的問題。例如《咖啡壺》,為考量動態使用中可能出現的不便,並聽取收藏家的分享後,歷經不斷測試而完成的作品。此款壺器的木質把手與金屬瓶身形成有趣的異材質結合,低角度的壺嘴,則是讓使用者能更順手地將壺內液體完全傾倒而出,在貼心地站在使用者角度,賦予生活中更適用的存在。

闕承慧持續在金工創作中看見自己與世界,創作的微觀意趣也吸引著不少藏家支持著她的創作。在闕承慧的手裡,金屬的冷調、剛硬,也因為融會了感性的觀察,多了幾分溫柔、細緻的心思,並闢出豐富的感知空間,成了一物一世界的生活載體。

文字|TC

攝影| 林家賢

圖片提供|小盛號金工