位於首爾江南區的「Audeum」音響博物館,由隈研吾操刀建築設計、原研哉主導視覺識別,打造出一座回歸自然狀態、超越傳統博物館概念的場所。在這裡,你不僅能夠一睹世界級的聲音設備蒐藏,更能親身「體驗」聲音。

沉浸靜謐自然的音響博物館

Audeum的成立宗旨為推動以聲音為核心的文化、藝術體驗。博物館內收藏了自19世紀以來的世界級聲音相關設備,包括愛迪生留聲機、Western Electric喇叭等珍稀物件。除了精心於歷史技術的保存與研究,Audeum也將其結合當代藝術,拓展全新的聆聽體驗。

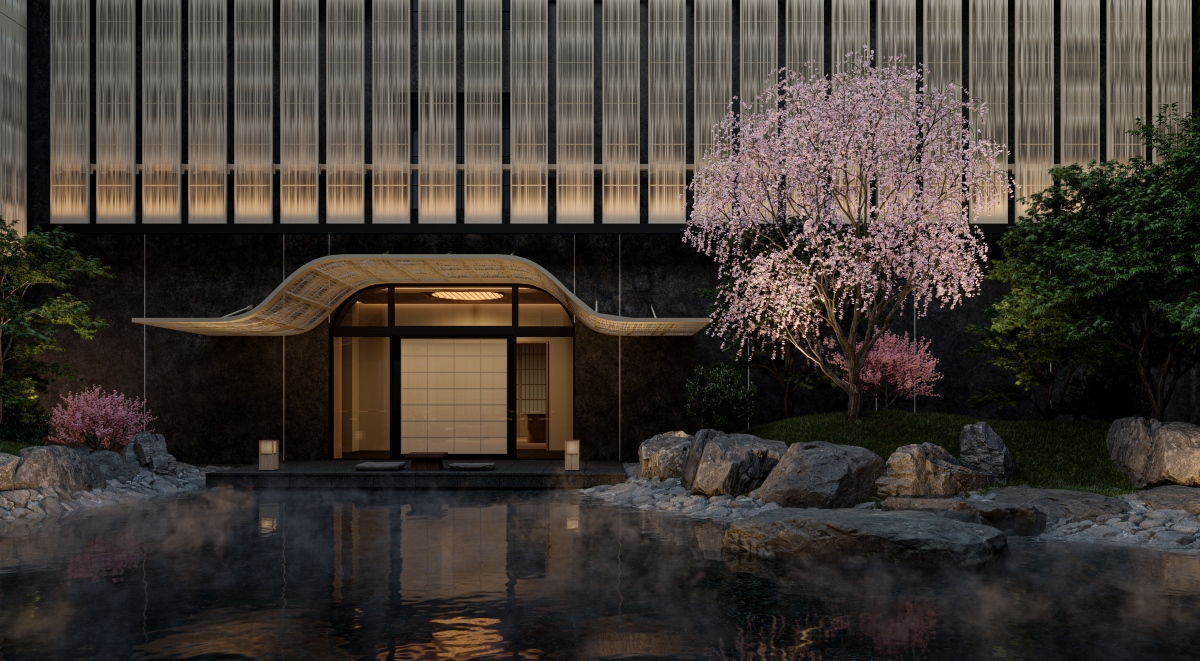

Audeum佇立於清溪山腳下的住宅區,與首爾的都市喧囂保持距離,並融入自然的靜謐氛圍。建築本身由隈研吾設計,以週遭自然環境為靈感,呈現光線隨著時間和季節流轉的變化,營造出視覺、聽覺雙重體驗。

隈研吾操刀建築設計、原研哉設計視覺識別

在設計過程中,隈研吾著重於建築與自然的交互。他表示:「我希望打造一個森林裡的獨特聆聽體驗,讓聆聽成為一種療癒方法。」Audeum是他在韓國的第一座博物館作品,也象徵著一個全新的時代。

而博物館的視覺識別設計,則由原研哉主導,設計靈感來自博物館內的世界級音響收藏。原研哉以一個喇叭形標誌象徵音波:「音響設備與繪畫是不一樣的存在,因此設計上也特別針對建築進行調整。」在官網上,這個標誌還會隨著不同背景音樂同步變化形狀,展現出聲音的動態意象。

模擬自然光影變化的建築外觀

Audeum的建築外觀由許多垂直排列的鋁管疊加構成,模擬自然光線穿透森林中的視覺效果。隨著光線、天氣和季節的變化,這些隨機排列的鋁管呈現出多變的光影,在天然的無序與有序之間達到和諧。這些鋁管不僅將城市環境與自然特性融為一體,也象徵著聲音的流動感。

內部展覽空間則使用木質結構,運用了柔和的「wood drape」技法,與外部堅硬的鋁材形成鮮明對比。這種設計不同於傳統的木質表面處理,強調了木材的柔軟性,除了兼顧空間中的聲學效果,也營造出溫暖且自然的氛圍,將五感體驗最大化。

造訪Audeum不僅僅是一場深入聽覺之旅,你還能同時感受到聲音、光線以及微風拂過身旁,打開所有感官與體驗。

當期展覽「正音:尋找好聲音」

現正於Audeum展出的《Jeongeum: In Search of Sound》,將焦點放在探索「高品質的好聲音」。高保真音質(hi-fi)便是其中一種詮釋,展覽藉此引領觀眾深入思考,發掘最能與自己產生共鳴的聲音形式。

Audeum Audio Museum

地址|6, Heolleung-ro 8-gil, Seocho-gu, Seoul, Korea

開放時間|週四到週六10:00-17:00,週日到週三公休

入場方式|免費,需事先於官網預約更多資訊請見Audeum官方網站。