日本藝術家池谷三奈美(Minami Ikeya)以色彩繽紛、形狀多變的玻璃食器作品深受喜愛,她所擅長的「窯燒」技法、不完全融化玻璃的製作技巧,正是賦予這些食器如糖果般可愛外表的關鍵。想窺探其中工藝,別錯過池谷三奈美現於新竹春室 The POOL舉辦的個展,展覽以「玻璃製程」為核心,回顧藝術家十年來的創作軌跡,展示其多年來鮮少介紹的創作過程及靈感來源。

以「食器」為創作主題,將玻璃工藝帶入日常生活

池谷三奈美在學生時期便對玻璃著迷,從武藏野美術大學工業工藝學科(玻璃專攻)畢業後,便進入硝子企画舎持續創作,2018年自行成立工作室並以玻璃藝術家的持續活躍於工藝及藝術領域,其作品在日本國內外都擁有高人氣與知名度。

「餐具」是池谷三奈美主要的創作主題,因在日本文化中,餐具不僅是盛放食物的器皿,更是講究細節的生活哲學,如何製作、怎麼使用更反映出各地傳統文化,亦是日本職人精神的體現。對池谷三奈美來說,玻璃創作不只是美感的載體,她更思考玻璃如何融入日常生活、實際為人所用,於是生活中不可或缺的「食器」成了她對於美好生活的傳聲筒。

透明感多彩食器的工藝關鍵:「窯燒」技法

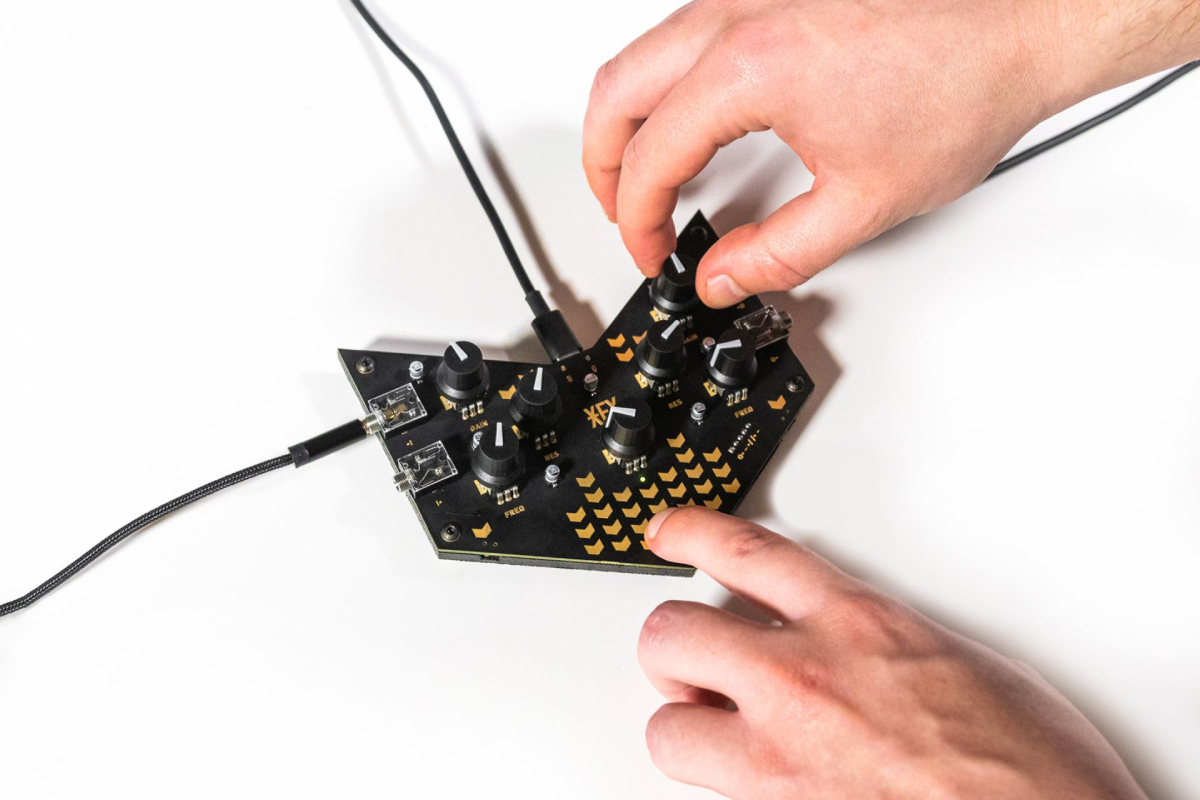

我們一般對玻璃工藝的印象多為「吹製玻璃」,其以鐵製空心吹管,從1400℃的窯爐撈取呈麥芽糖狀的玻璃膏,進行吹氣到塑形,其中的巧勁在於如何維持玻璃膏整體的形狀及塑造;然而,池谷三奈美使用的「窯燒」(Kiln-work)技法,是將切割好的玻璃片放入石膏模型中,讓玻璃在約800℃燒製時,使玻璃變形並沿著石膏模具成型,這個過程稱之為「烤彎」(slumping),其為窯燒技法生產中的重點,且是一個非常依賴經驗和直覺的困難過程。

經由「窯燒」,池谷三奈美為食器賦予清透柔和的色彩、圓潤而流暢的線條,從八角盤、圓盤、冰淇淋匙到甜點勺等,視覺皆帶復古調性。其中擁有圓滑設計的湯匙,靈感來自塑膠湯匙,池谷三奈美將易造成環境負擔的塑膠餐具轉換為玻璃,期望藉工藝讓人們更懂得惜物。

此外,池谷三奈美也以日本舊房屋中常見的壓花玻璃為材料,藉由不會完全融化玻璃的製作方式,利用壓花玻璃本身的花紋進行再創,讓老舊、甚至廢棄材料得以重獲新生,期待藉此鼓勵玻璃、木工、金屬等領域的工藝家,一同為市場創造良性循環,這樣的理念也與致力推廣循環經濟的春池玻璃不謀而合,為雙方本次合作展覽更添意義。

以「表與裏」概念呈現藝術家創作脈絡

池谷三奈美此番於新竹春室舉辦的個展,以象徵創作過程的「0―1―0」為主軸,其意指所有作品都從零經由發想、製作後成形,而創作者們也會不斷消化經驗後歸零再出發。策展概念更從0與1延伸至日語中的「表と裏」,其意味著兩件事緊密相連,就如硬幣的兩面一樣密不可分——如果0到1,是從零構思誕生作品的過程,象徵「表面」;那當它再從1回到0時,則是藝術家對作品脈絡的反思,即為「裏面」。

「表、裏」概念也被融入展覽空間,現場劃分出兩大區塊:放置各式成品的「表桌」、使用窯燒技法來呈現製作過程的「裏桌」,引領觀者探索池谷三奈美的創作本源及作品脈絡,期待觀者能透過展覽,了解藝術家如何以周遭物件為靈感,傳達藝術即是日常生活的體現。

《池谷三奈美 Minami Ikeya|solo exhibition》

展覽期間|2024年11月2日-2025年2月16日

展覽地點|春室 Glass Studio + The POOL

營業時間|每日 10:00-17:30,週一公休