從製作玻璃禮贈品起家的「坤水晶」,經過多年的研究、創新,逐漸開展琉璃創作製品,現今於松菸誠品開設玻璃體驗工坊,讓玻璃吹製的過程,從過去封閉的工廠搬至生活商場內,也讓更多人能更貼近這項流傳已久的文化技藝。

隔著一層大面積落地玻璃牆的坤水晶工坊,是一處全天開著溶解爐的玻璃吹製體驗場地。高溫環境加上機器運作聲不絕於耳,更襯托製作玻璃過程的艱辛。成立坤水晶,原本不在創辦人陳坤良的計畫內,然而憑藉著對玻璃材質的持續鑽研,讓他在精雕細磨中,延伸出琉璃創作與體驗教學的服務,也讓大眾能一窺相關工藝的細節與樣貌。曾任職於琉璃創作品牌琉園的陳坤良,因著當時在品牌研磨部的工作經驗,奠定了作品打磨、切割與細修等基礎技法。離開琉園後,他認為玻璃可以有更多發展可能,於是慢慢購入二手設備,甚至是學習製作設備,同時在透過閱讀、請教他人的過程中嘗試玻璃創作。在找到可以穩定生產的方式後,於是開始做起企業禮贈品的生意,並於2013年開始提供坤水晶玻璃吹製教學、體驗,也讓品牌走入大眾市場,使傳統工藝能貼近人群。

時間積澱而出的技法

如今,接觸玻璃製作與創作已有二十多年的陳坤良,認為想要從事玻璃工藝,需先能克服工作環境上的侷限,「要不怕熱,因為在高溫環境中會不停流汗,再來就是要接受會有受傷的風險。」像是吹製玻璃時,須以1200度高溫的火將玻璃熔融至膏狀,接著在塑形過程中不斷透過火焰加熱,才能精細修整形狀。若想要延伸更多玻璃創作,還需要長時間累積專業知識和技法,舉凡一開始的設計,到開模、製模、脫蠟、窯燒、切割、研磨,以至最後的拋光,每個步驟仰賴長時間的練習,才能確保玻璃能呈現精良、細膩的品質。

結合多種技法的工藝技術

陳坤良回顧自己投入這項工藝領域的最大挑戰,在於找到精準的材料配方。尤其過去在各家玻璃品牌將原料視為機密的年代,讓玻璃製作更是難上加難。「以前琉璃的原料,只有新竹一家在販售,連中國都沒有,想要自己製作原料,又沒有控制好膨脹係數,就會讓琉璃破裂,就連當時有規模的品牌琉園跟琉璃工坊都覺得研發原料的技術很不容易。」陳坤良分享。於是最初決定憑一己之力開始投入玻璃製作的他,便長時間鑽研原料,為的就是能在不受限材料的狀況下,節省成本,並在生產、創作上更有餘裕發展玻璃製作與創作。如今,回看自己能持續製造琉璃、玻璃製品,或相關藝術創作,陳坤良認為,材料和設備的根基,是給予坤水晶發展的最大助益。

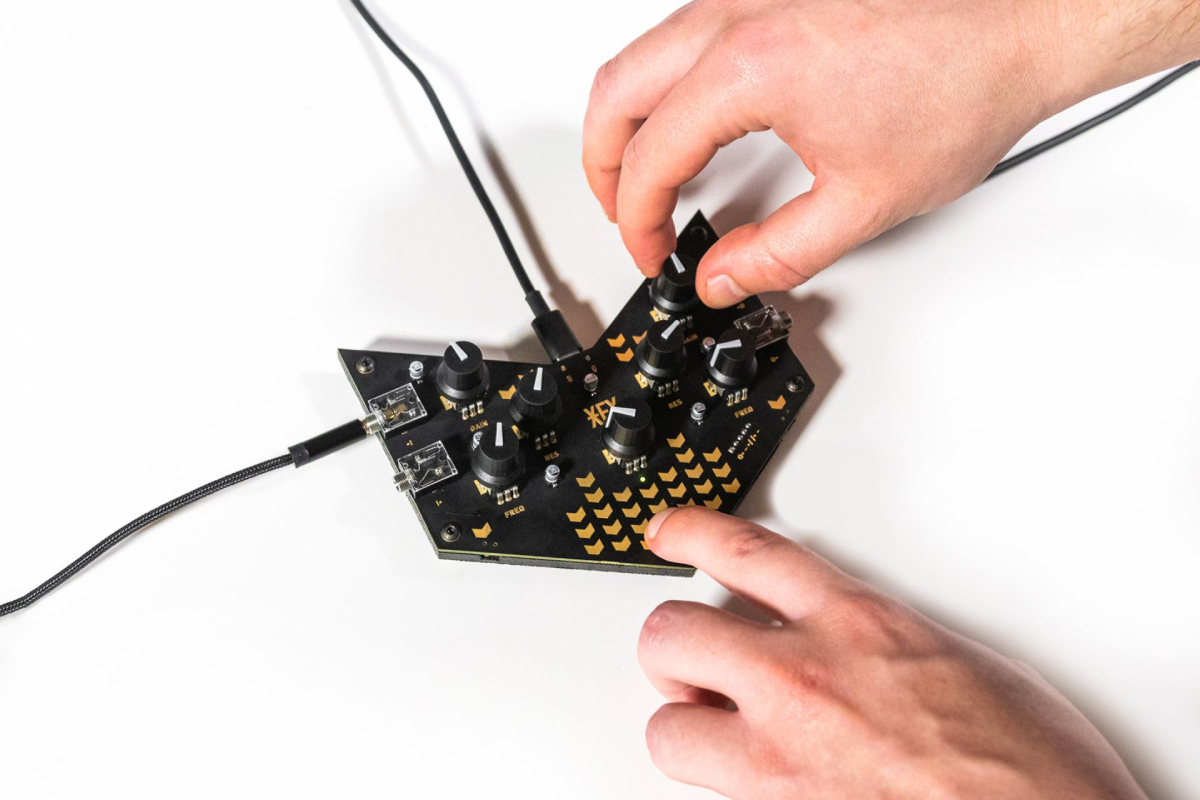

從製作玻璃到以繁複的脫蠟鑄造創作琉璃,陳坤良的作品靈感通常都在實作中產生,「我幾乎不畫圖,可能已經養成習慣了。」他回憶道。然而能讓創作游刃有餘地完成,陳坤良認為對玻璃物性、溫度和技法的專業認識、嫻熟操作是創作過程中不可或缺的關鍵。像是吹製玻璃時,需先將鐵製吹管在高溫中預熱,再於溶解爐中黏取熔融如麥芽糖狀的玻璃膏,趁著仍在高溫狀態於一旁金屬板上修整形狀,接著透過吹製不斷塑形。期間要加大玻璃胚體,便重複黏取玻璃膏、進行修整,才能逐步完成作品。而若要加入顏色變化,則需要在玻璃加熱具有黏性時沾附顏料,同時在反覆加熱中使顏料與玻璃融為一體。這樣的操作過程裡,需要不斷掌握高溫可以塑形的時機,所以創作者也要在每個環節中快速動作,以把握修整玻璃的時間點,而當靈感初來乍到時,便能在最終淬鍊為藝術表現。

談起玻璃創作的技法,陳坤良認為這是相當複雜的工藝,因為過程除了冷、熱加工或異種加工,還要結合如烤彎融合等其他技法,「每樣技法都有相當專業的操作方式,能對全部技法都相當純熟是非常不簡單的事。」陳坤良分享。為了持續精進自己的技術,他現在仍會透過觀察大師的創作影片,反覆琢磨困難的技藝,「因為吹玻璃不像捏陶有較多緩衝時間,需要在各種動作中快速拿捏玻璃型態,所以要將技法練成反射動作才會更好操作。」

火焰裡的雕塑

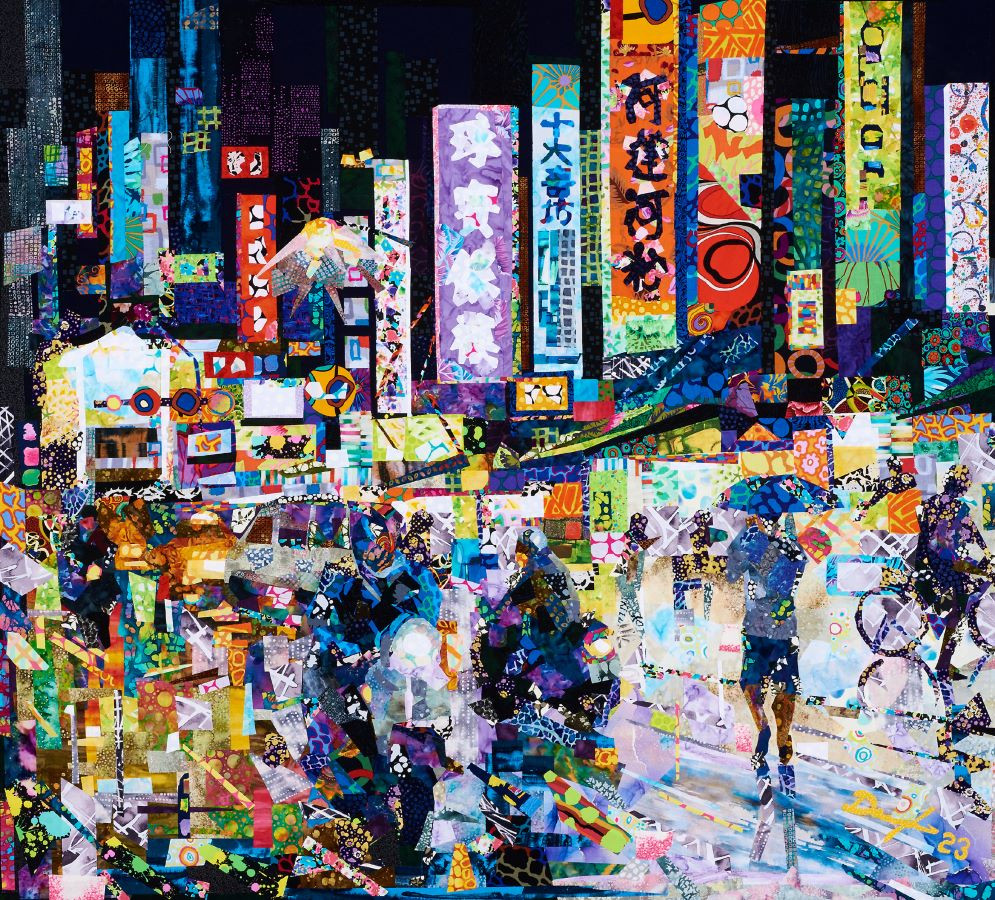

在坤水晶中,看似剔透、溫潤的玻璃與琉璃藝品,如同凝結於一瞬的液體,呈現各種美麗面貌。有的以吹製技術完成簡約的優美曲線,有的結合鑄造、多種技法展現了複雜精細、多彩的外觀。

於坤水晶提供體驗教學,同時也進行藝術創作的鄭佩儀便分享,熱塑法為玻璃創作常見的技法,例如名為《小圓滿》的獎牌、《化石》紙鎮和《悠游》紙鎮,皆以模具熱塑進行色彩堆疊與塑形。也常見結合熱塑與吹製,使玻璃物件的形體、顏色更為豐富多變,例如《音符清酒》杯具聚焦顏色呈現,採用玻璃珠拉絲的顏色製作方式黏上玻璃,再以吹製創造顏色變化,「這個技法的困難在於每個顏色有自己的獨特性,當材料不相容的時候便會使玻璃破裂。」鄭佩儀說。而能創造多變造型的熱塑和吹製法,也常應用於打造複雜造型的動物飾品,例如生動可愛的《金魚》、每年的生肖撲滿,「過程中可以有漸進式的調整,去修整想要的動物形象。」鄭佩儀說。

除此之外,若要呈現繽紛的色彩,義大利Murrini技法也是玻璃藝術創作中常用的技法之一,例如坤水晶近來備受歡迎的耳飾,便透過玻璃顏色排列去繞出圓形量體;其他如結合上下兩層不同顏色玻璃的《Incalmo花器》,則是運用義大利Incalmo技法,將上色完成的空心玻璃胚體銜接至另一個吹製完成的空心胚體,「因為高溫狀態的玻璃會下垂,所以最困難的就是要讓兩個胚體的口徑確保一致才能銜接。」鄭佩儀說道。

從事玻璃工藝創作至今,陳坤良認為玻璃製作與創作屬於技術門檻較高的工藝領域,而且需要長時間培養專業技法,所以已經越來越少人願意投入學習。但他也樂觀看待這項工藝創作,「即使未來有先進科技或創作工具不一樣,但不變的是人們對於美感創造、工藝技法的追求。」正因為如此,也讓工藝家能持續以這項材質創作優美、溫潤的作品,讓玻璃藝術成為生活中耐人尋味的妝點。

文字/陳岱華

攝影/林家賢