在臺灣,少見運用鋁材發揮的金屬工藝,像江枚芳如此專注於鋁陽極染繪的首飾創作者,目前全臺很難找到第二位。近二十年的創作歷程,持續挑戰在結構上的呈現,交融金工、陶藝與傳統纏花、剪黏、交趾陶等養份,從穿戴型首飾到大型裝置作品,發展出獨特語彙,在如此寬廣的作品尺幅展現各自的精彩。

江枚芳認為自身的生活環境對創作內涵影響巨大,她生長於新北市,後來到南藝大修讀金工創作研究所,畢業後在臺南六甲鄉間度過六、七年,才來到目前位於中西區的工作室,定居臺南市區已七年,「到臺南唸書,深刻感受到歷史的厚度,眾多廟宇就是博物館。在六甲,對自然的觀察跟學習,是共感且直接的。搬到市區,會明顯感受到社會運作的存在,意識到個人與社會的關聯性。」個人創作逐步連結起與社會和諧共處、共榮的想望,她的作品涵融對精神面的探求。

選擇少人走的那條路

就讀復興商工時,江枚芳即接觸以陶藝為主的課程,升學至國立臺灣藝術大學工藝設計學系,學習各種不同特性的材質與技術,她描述那時自我表達的欲望比較強,創作欲領著她多方嘗試,從金工的練習裡發現自己喜歡修長、線條感的造形,金屬質地的硬挺很吸引她,同時金屬擁有串連很多異材質的可能性,加上掌控金工工具很具挑戰性,為了在創作上更為專精,繼續到南藝大唸研究所,期間徐玫瑩老師與來校進行工作坊的英國藝術家Jane Adam,成為啟發江枚芳後來選擇「鋁」的關鍵影響。

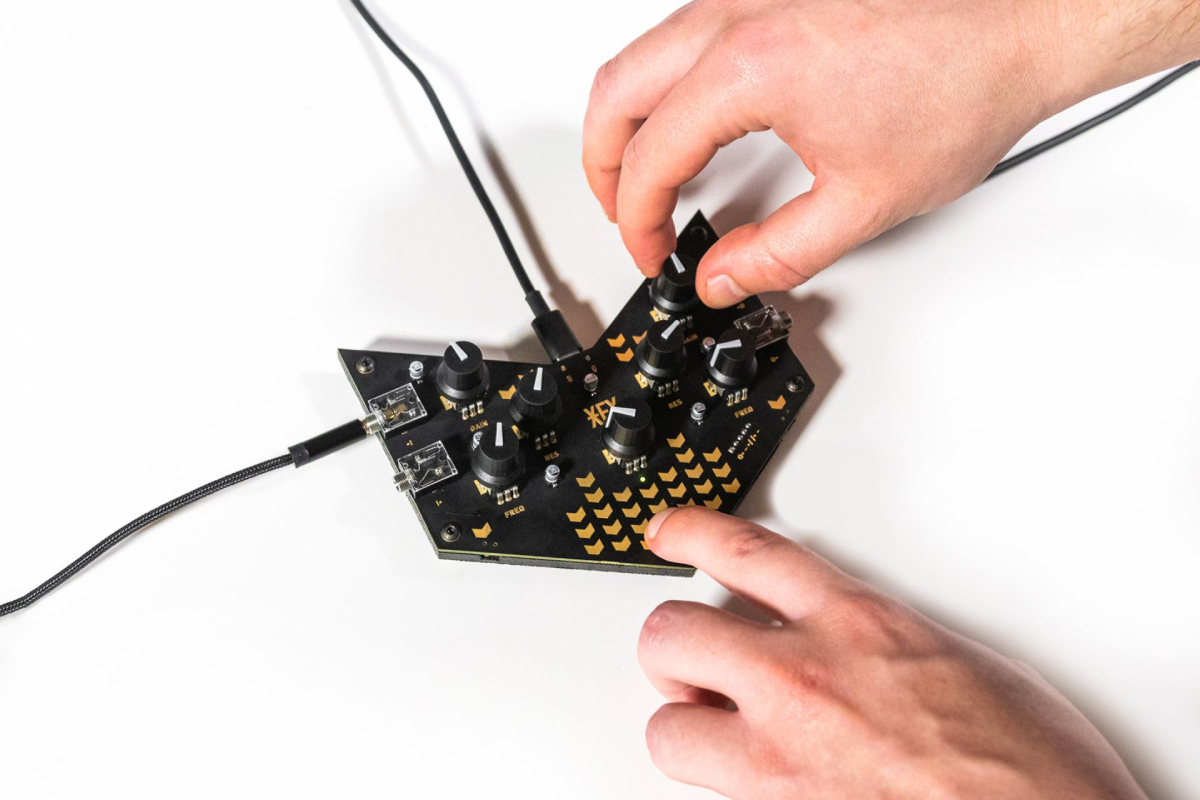

相較其他金屬工藝,國內確實極少創作者耕耘鋁材,此點也激發了江枚芳勇於踏上少人走的那條金工路。鋁材輕盈,製作成首飾能打造較大的量體,能在組構上實驗更多層次的立體造形,通常搭配硬體的不鏽鋼線作為冷接及穿戴零件的材料,再藉由結構分配比重,留意適佩性的胸針有著體貼的心意,完全不會因胸針重量而歪斜垂墜影響衣著外觀。

結合工業製程的工藝技法:鋁陽極染繪

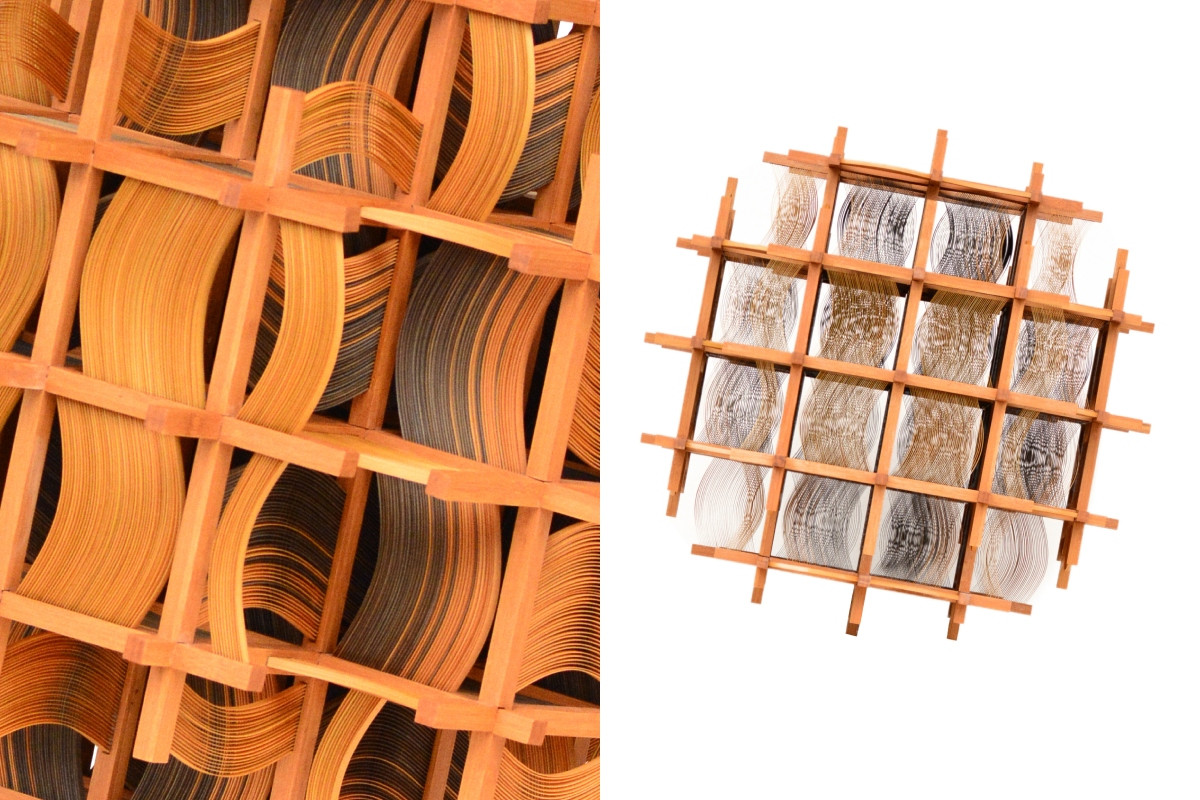

「鋁陽極染繪」是江枚芳偏好使用的工藝技法,也是呈現其作品特色的視覺標記,《折葉》系列首飾有其固定的葉片結構,多以明亮色彩表現,而壁掛的裝置能探見內斂的藍灰,《隱身樹》的色調則隱晦和諧,「它有點像繪畫,可以有各種變化,其中有很大的不確定與隨機性。」金屬只有鋁材需要陽極步驟,鋁板材表面必須先經過工廠電解處理,讓金屬表面出現細小孔洞,專門的顏料可以像繪畫般被吃進孔洞裡,不容易掉色。陽極距離你我並不遙遠,手機等3C產品,其鋁製表面的顏色,即是陽極後浸入色料來製成。

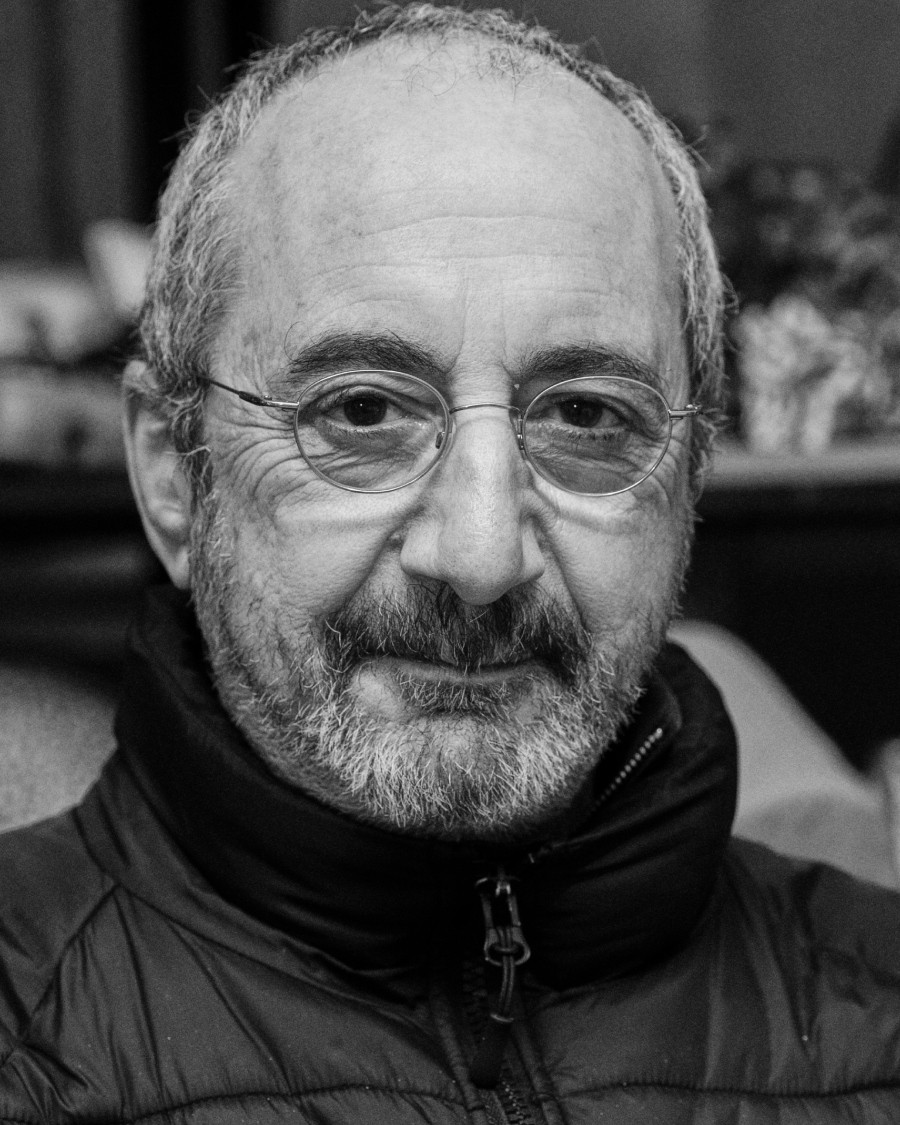

長期和江枚芳一起工作、也曾為其策展的好友鄭功夫補充,不妨以底片的概念來理解陽極:染繪前,必須將金屬片處理成像塗上感光乳膠的底片,送回工作室後,為避免接觸空氣濕度讓孔洞封起,通常需在兩三天內上色完成。

染繪板材像畫水彩,江枚芳有時會在塗色後,噴灑清水於表面,製造水流暈開顏色,相較手機表層使用的機器染色技術,她透過不容易複製的手繪讓色彩筆觸施展流動性,染繪後的板材鋸切後的每一小片,絕不會有重複的圖案,為作品創造獨一無二的迷人魅力。

以火實驗精神性的表達,以結構相應主題

江枚芳以《彼岸》系列榮獲2023臺灣工藝獎,在鋁陽極染繪的鋁片上可見燒灼過的斑駁火痕,細看有些呈現細絲紋理,源於她使用自己的髮絲,將鋁片退火,即燒熱局部至高溫,在鋁片放上頭髮的瞬間,髮絲因高溫碳化於金屬表面,消散或烙印下細紋,「因為《彼岸》想談的是有關對人的思念,透過火燒灼髮絲、形成煙霧,連結焚香等儀式性。」

此系列和火的關係,江枚芳描述著重於精神性的表達,燒灼過程轉譯了首飾作品裡的祝福與傳承。《彼岸》系列也能探見結構屬於較鬆、有機形狀的串接,她著重主題和結構需相輔相成,情感記憶的生與滅,讓美麗與斑駁可以同時並存,因組構鬆發出些許的碰撞聲響,提醒了此刻的存在,詩意在不同鬆緊的冷接細節裡流露。

這陣子她嘗試運用火熔融陽極過的鋁片,當鋁因高溫形成液態,火焰像在捏塑材料般運行於上:推高、螺旋,或刻出溝槽紋理,甚至燒出鏤空,染繪時顏料順著熔融過的起伏凹凸流入色彩,上色讓紋理層次更為立體,乍看也像油畫顏料堆疊後的畫布,江枚芳說,尚在實驗中的創作方法也許會繼續發展為《邊界》系列,或也不一定,火帶給她更多想像空間,持續成熟地、誠實地去應用材料,也是挑戰與冒險,突破的那天,自然會去到該去的地方。

金工人的生存之道

長年協助銷售與展覽策劃的好友鄭功夫,談起江枚芳很早就決定不做教學,以創作型態找到自己的生存模式成為首要目標,一直以來並行純創作與商品,精湛的陽極染繪自成獨特語彙,同時擁有兩項關於「結構」的專利技術,其一是如《折葉》系列葉片上突出的交接結構。

現有展售首飾作品的官網,且在臺北中山區「簡單喜悅」寄售價格較親切的小飾品。幾年下來發現消費客群大多為40歲以上、稍有經濟能力及美學鑑賞度的風格人士,購買穿戴型首飾的女性偏多,鄭功夫強調:「但購買我們首飾的女生是可以接受很中性的東西。」除了鋁材,江枚芳也使用耐候鋼創作大型裝置,空間上有此類作品需求的藏家則更年長些。

江枚芳和鄭功夫皆認同,近年固定舉辦在春節假期間的Open Studio,對經營銷售有很大的助益,「很多人知道江枚芳,但常常不曉得要去哪裡購買她的首飾。」鄭功夫說明擔負多重功能的工作室開放日,每年僅有一次機會、約進行三天左右,直接來現場試戴,且江枚芳能和客人直接面對面,除了首飾類,能在自家空間多多展示藝術性更凸顯的作品,客人和藏家能直擊創作者的工作場所,近距離認識藝術家與理念,對長期支持的客人而言,每年都能從Open Studio掌握作品的新動向,江枚芳因而感受到:「如此一來,可以幫助我瞭解大家的需求,也幫助大家理解我,是非常棒的雙向交流。」

肯定是創作者持續的動力

江枚芳作品曾獲日本伊丹美術館國際首飾大賽等獎項肯定,也受邀到國外展出,展覽和獲獎皆是鼓舞她繼續前行的美好力量。提起早期曾參與全國金屬工藝大賽首飾與器物類並獲獎,自2007年起由黃金博物館主辦的金工大賽是專屬金屬工藝類別的競賽舞台,自2020年後因疫情等規劃停辦至今,鄭功夫認為若要談如何刺激臺灣金工市場,期望至少先恢復這行之有年的國際金工競賽,透過此對話平台,學習者和相關從業者、國際評審能有機會交流、獲獎者能受到鼓舞認同,「若被肯定,創作者會繼續做。」江枚芳和鄭功夫語重心長,期盼政府政策的延續性,正關乎金工創作生命延續至多遠多廣的未來。

「我覺得工藝的學習是有機的,工藝創作者如沒有停滯地持續吸收、成長,時間越久就會長出不一樣的東西。」工藝是江枚芳用以理解世界的方式之一,創作歷經從個人連結至社會的實驗、反思和期許,戴上她的首飾,感受其轉化風土生命的獨特愉悅,是從身到心的美感體驗。

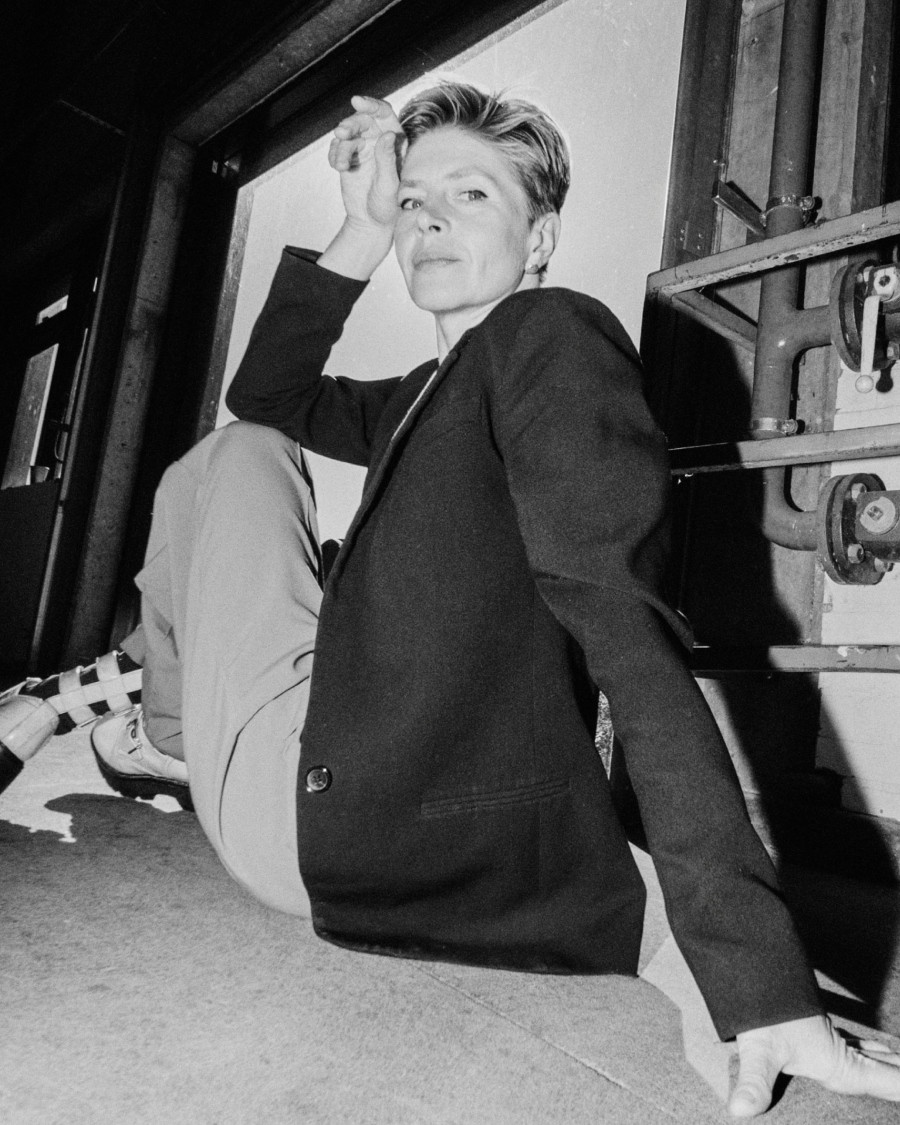

文字 / 黃怜穎

攝影 / PJ Wang