冶器金屬物件工作室座落臺北植物園旁,平凡的矮房,隱藏著豐富的藝術創作能量。

創辦人王意婷和王安琪,是在輔仁大學和南藝大研究所的學姊和學妹,兩人於2012年共同成立工作室,專做金工教學、首飾和金屬物件設計開發以及客訂委託製作。王意婷平時大多於學校任教,教學工坊主要由王安琪授課,藉以傳遞當代金工與工藝創作的人文思維。王安琪從小生長在鹿港,在進入輔大就讀前,人生沒有聽過「金工」這兩個字。縱使毫無概念,她仍決定北上念書,開始接觸便全然愛上了金工領域,也因為喜歡,願意投入許多時間學習和創作。

創作取材自生活觀點

王安琪的作品沒有固定題材限制,「每個人關注的事情不太一樣,我一直都不是屬於長期熱愛單一方向的人,喜歡這個玩一下,那個玩一下」她笑著如此形容自己,體現藝術家跳脫框架的思考和趣味。深入探討她會怎麼定義自己的創作風格和類型?她答:「其實作品靈感都來自我身邊所發生的事情」她時常在作品中,針對許多生活事物的價值觀提出質疑,好比「不入耳」系列瑪瑙作品,即是某次無意間知道的趣聞。

「無線耳機的發明是為了讓你可以更自由的活動,不受『線』的限制」王安琪說現在有出「防丟繩」這項產品讓人可以掛在身上,避免耳機意外遺失,「我覺得這件事很不合理」她也藉此觀察到當今社會背景之下,人們使用無線耳機已不是為了實用,「我想要表達的是耳機對你而言是裝飾,還是一個象徵?」因此她選擇真瑪瑙進行拋磨,打造出有鏈條、黑白色調的「有線耳機」首飾系列設計,利用象徵裝飾的寶石,傳達出她的疑問。

此外,她也用瑪瑙打造「那些討厭的時刻」系列,表達喝有珍珠的飲料時卻只拿到細吸管,怎麼樣也吸不上來的尷尬時刻,「我差點氣死」她氣憤地說,彷彿這件事情正在此時此刻發生。「對我而言,這就是我的人生,並不是很主流的追求美感」王安琪不為追逐漂亮才設計首飾,而是透過如此直觀的作品觸及人心,引人會心一笑。

因為金工創作愛上焊接

由於金工領域的範疇相當廣泛,王意婷將討論範圍縮小至「當代首飾」,它不受藝術史或任何媒材限定。王安琪表示「它其實就是藝術家說話的方式,你用什麼樣的方式和素材可以好好說話」是她認為很重要的一環,在創作表現上「我喜歡讓人家恍然大悟,而不是一眼看穿或什麼都看不懂」保留空間讓觀者思考。

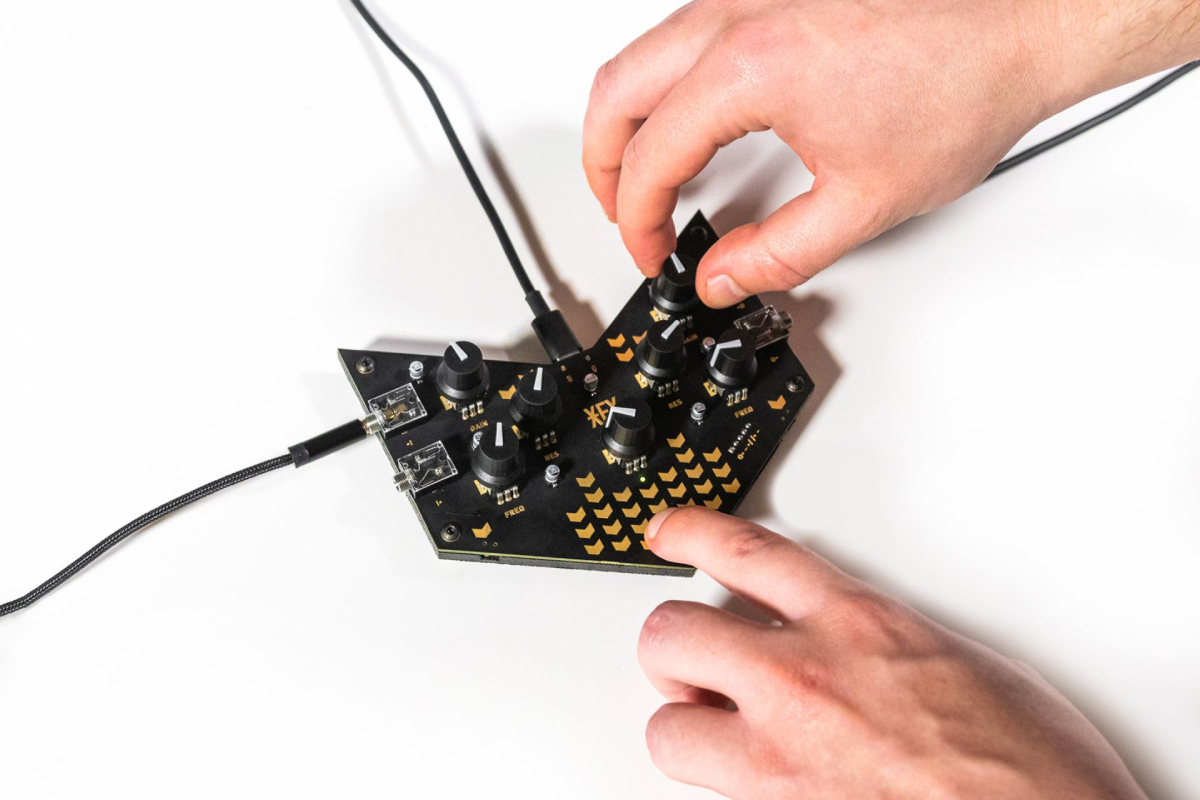

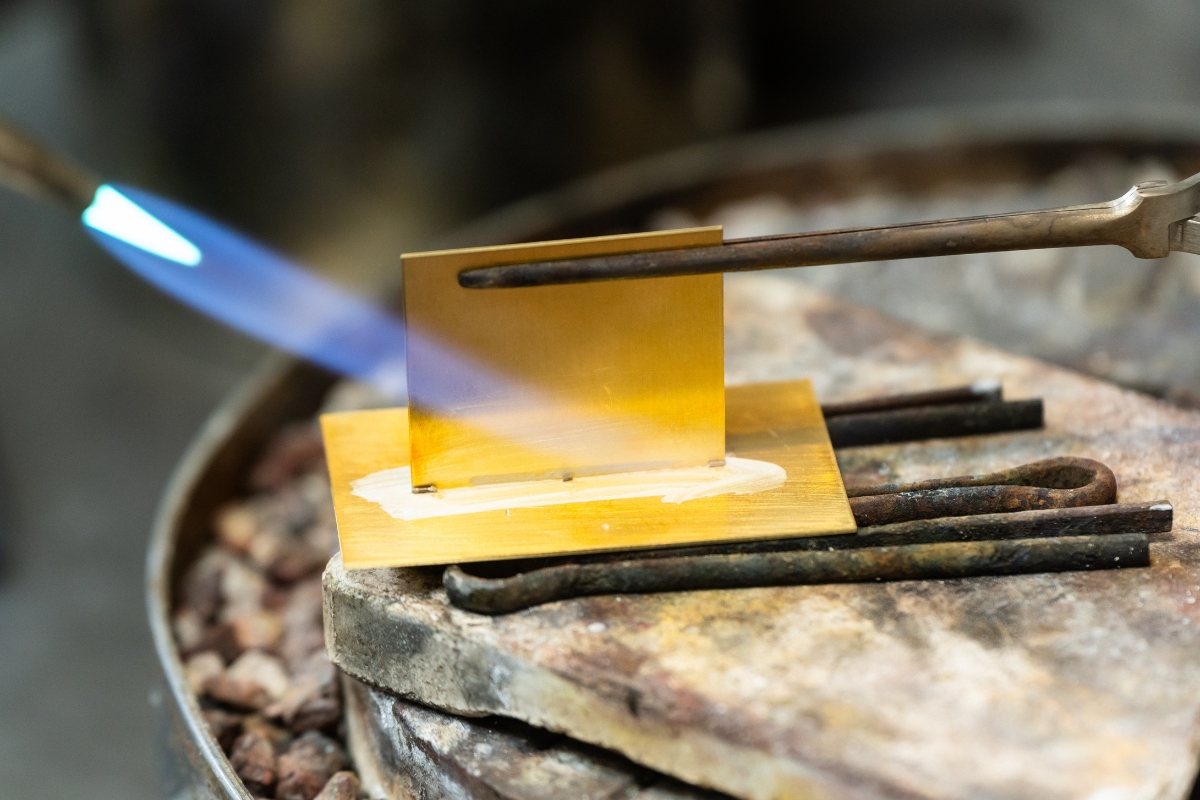

金工技法有兩百多種,其中王安琪最喜歡的是焊接。「第一次焊接的時候覺得也太帥了吧!怎麼會有這種東西?」訪談當天她以黃銅示範焊接,由於黃銅是合金必須均勻升溫、平均受熱,金屬板才不會變形。她在焊接點仔細塗上助焊劑、放入銀焊藥,以火槍控制焊藥流動的位置,「看焊藥流動很爽快」王安琪拿著火槍熟練控制融化的焊藥,確認正、背面藥劑都均量流動,「我的學生在焊接的時候都會笑,因為當他們知道自己可以用火槍操控焊藥奔跑的時候會有成就感」

其實不只學生會笑,王安琪也很陶醉在焊接的世界裡,每當夜幕降臨,工作仍在進行之際,她也會跟金屬對話「拜託啦……再讓我焊起來,這個做完就休息了。我不打擾大家,今天就到這裡」從大一就把金工桌搬回房間,開始每天與金工為伍的日子,材料和工具儼然已成為革命情感深厚的夥伴,直至現今,仍非常沈浸於焊接。

當提問「熔與鑄」於金工範疇該如何定義?王安琪解釋,「熔」指的是鑄造、皺金,意即溫度必須夠高、但還沒到金屬熔點的狀態,稱為皺金法。以焊接黃銅而言,便是要讓金屬板平均達到500度低溫,方能控制焊藥的流動順利進行焊接。然當溫度超過金屬熔點,使其變成液態,那就是鑄造。

技術為工藝之本

在指導學生焊接的時候,王安琪非常重視學生是否可以完整地了解原理,「今天焊接得好,不代表是運氣好」是因為足夠熟稔技法,才能透過作品展現精湛的技術能力。猶如談起工藝的定義,王意婷和王安琪都認為工藝起源於民藝,最初應是為服務生活而生,而其中最重要的更是「技術性」,強調技術可以構成經典。

兩人以當代首飾範疇為例,在二次世界大戰之前並沒有這個類別,只有提供達官貴族等上流社會配戴的貴珠寶,然而隨著戰後各地資源匱乏,貴珠寶師傅們還是可以運用自身專業技術,跟隨時代變遷而開創出一條嶄新的未來道路。王安琪翻著書分享1960年代戰後時期的當代首飾設計,即便距今已然超過半世紀,仍絲毫不覺得老派,成為值得參考的經典。

「就像在醫療產業上也是如此,現在機械手臂可以很精準地對點治療,所以我覺得工藝技術是會隨著時代演進,但最怕的是市場認知還停留在二十年前,沒有個人特色」王意婷認為隨著科技進步,在藝術創作中也許會有60~70%是由科技協助完成,但作品從概念發想、材料選擇和結構形成,還是藝術家用雙手打造而成的,「工藝是一個長期的累積」好好經營自己的技術跟作品型態,才能讓品牌走得遠。

培養勇於想像和實作的金工人才

王意婷平時大多於學校任教,王安琪則是一週有兩天在輔大、台藝大教基礎金工課,另有二至三天於冶器金屬物件工作室開設工坊課程。兩人因為熱愛金工,覺得自己要為這個領域做些什麼事,於十年前開始創立金工課程,每期以六至八堂、每堂課六至八小時、每週上課一日的教學模式,開始教授基礎金工和多種媒材、技法創作,每班課堂人數約四至六人,在教學過程較容易關注學生吸收與理解的程度,同時,也邀請外國工藝老師前來駐台舉辦大師學習營。

來上課的同學族群很多元,有在校大學生為了精進技術、拿取國外獎學金而來,有社會人士因為興趣而報名,也有採自學教育或實驗教學的國中生前來學習,大家都是因為熱愛金工才來學習。兩人從自身求學和在校教學經驗中發現,發現臺灣教學系統普遍比較不容易接觸到外國藝術家,希望可以透過不同文化地域性的藝術創作思考,培養同學勇於想像,並透過學習技法用雙手把想像創造成實體。

以教學創造好的工藝循環

「我前幾個月有開了一個思想實驗課程」王安琪分享新課程主題,從創作方法開始執導如何找資料、分析資料、找出屬於自己的關鍵字,此堂課不會接觸任何金工實作,但之後會進入到材料實驗課和結構實驗課,統整歸納為系列課程,期許透過如此較為完整的教學模式引導學生進入全面性思考,而不是只看表面。

王安琪分享曾有學生說未來想當老師,因為家長說當老師很穩定,而她則義正嚴詞地回應「你聽我一句勸,我很認真地看待『我教會你』這件事情,但是如果只是抱持著想要有穩定的工作,我拜託你不要成為老師,你也不會希望我這樣對待你」後來這位同學持續精進技術,朝著其他理想目標前進,「這是一個循環」藉由教學將好的經驗傳承下去,王安琪和王意婷都很重視教學品質,對產業未來才有好的影響。

一如工作室取名為「冶器」,是從金屬礦冶煉成金屬的第一道工法為靈感,「器」則代表空間像是容器,可以裝入許多不同可能性、想法和人,藉由彼此的創意鑄熔成形,經過拋磨成就經典,讓臺灣金工領域的未來更有發展性。

文字/何芳慈

攝影/林家賢