臺11線公路沿著太平洋蜿蜒,來到花蓮豐濱鄉的新社,路的東方是全臺最大的一片臨海梯田,一層又一層稻田沿地勢而下,盡頭是一望無際的海。對面山坡上,有座兩層樓高的醒目房舍,就是由花蓮縣噶瑪蘭族發展協會創立的「新社香蕉絲工坊」。倚著海岸山脈的工坊,像一座望海的看台,看照著噶瑪蘭族傳統工藝的復振與傳承。

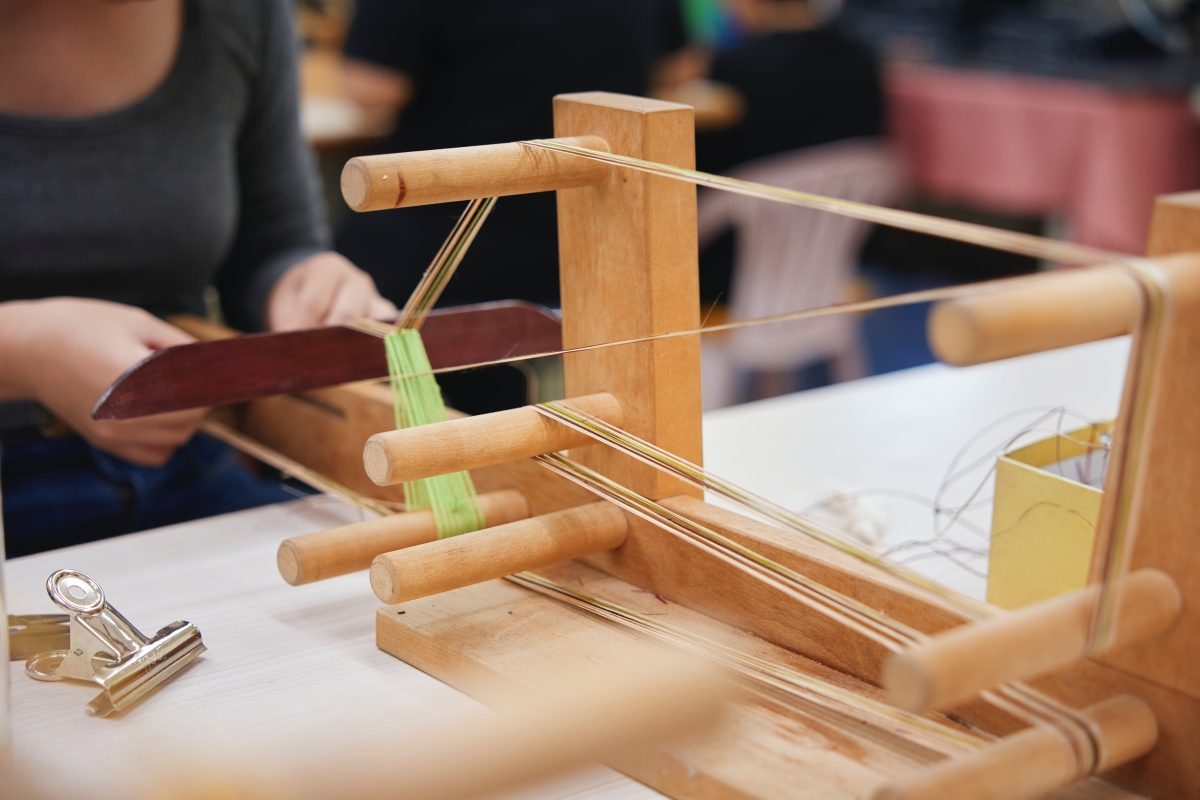

在協會總幹事偕淑琴的帶領下進入工坊一樓,約五、六坪大小的空間裡擺著不同型態的織布機具,藝師與藝生們正各自坐在崗位上,專心織著布料與織帶。織布機發出「卡答、嘟路」的聲響,像一曲安穩持續的節奏,在這節奏中,偕淑琴以悠緩溫柔的語調,細細介紹著藝師們手裡那看似與一般絲線無異、卻獨一無二的傳統智慧──香蕉絲。

香蕉怎麼可以變成布?

香蕉絲的原料是香蕉植株的莖幹,所謂的「莖幹」其實是由一片片的葉鞘層層緊密包覆而成。當香蕉植株生長至200公分左右的高度時,就可以砍下來,剝開葉鞘來製作香蕉絲。偕淑琴說:「以工坊的使用量,一年平均要收割800到1000棵香蕉樹。」工坊旁山坡上的園地裡,種著農業專家勘查評估後、最適合新社風土的「北蕉」,也是人們平常會食用的品種。要砍香蕉製作香蕉絲,一定要在開花之前,「開花之後纖維韌度就不夠,很容易斷。」偕淑琴說。

剝下的香蕉葉鞘先「分片」──縱向分成四等分,然後再「刮絲」,把葉鞘瓣膜上的澱粉、肉質、水分和果膠等雜質都刮乾淨,否則製成的線材容易發霉。這道工序總是讓生手刮得氣喘吁吁,除了勞力更需要巧勁,才不會把纖維刮斷。偕淑琴回憶她剛開始學習的日子,每當聽到長輩說「這三棵香蕉給你處理刮絲!」心裡就覺得好苦。

每片瓣膜都刮乾淨之後,得經過數日曝曬、浸泡水洗、再曬乾,才開始「分線」──以針頭把纖維一一挑起、分開,變成一條一條的線。接著,工藝師把每一條線以打平結的方式陸續接在一起,線愈接愈長,再整理成一束束,後續可染色、準備織作。此刻,土地上的植物,終於真正成為藝師手中的綿延的織材。

顛沛流離的噶瑪蘭

香蕉絲工藝在新社生根的脈絡,與噶瑪蘭族的復名運動緊緊編織在一起。時間軸倒轉至18世紀,噶瑪蘭族原本世居於蘭陽平原,當時,越來越多中國大陸東南沿海移民渡海來台灣、越過雪山到蘭陽平原開墾,噶瑪蘭族因而面臨土地與生活資源的重大難題,開始陸續往南遷徙。一支本來在蘭陽平原加禮宛社的族人,1840年左右被迫遷徙到花蓮新城;而後,因漢人欺壓原住民、誘騙原住民土地,原住民與清廷之間的「加禮宛戰役」在1878年爆發了。族人戰敗後,向南一路逃,最後抵達現在的花蓮豐濱鄉新社定居。新社,於是成為台灣噶瑪蘭族人群居最密集的地方。

這段流離遷徙的歷史,讓族人從此散居在花東海岸的海階上,混居於阿美族部落內、或是各自建立小型獨立村落,「噶瑪蘭」這個名字漸被隱匿。直到1987年,在新社部落耆老偕萬來(偕淑琴的父親)推動下,族人展開15年的復名之路。一路上,為了向外界訴說噶瑪蘭族的特色文化,族人一直思考:「噶瑪蘭到底有什麼?」

拼組長輩記憶中的織紋

部落長輩們的記憶深處,依稀都有母親或祖母坐在地上織香蕉絲的身影。偕淑琴說,部落早期也使用苧麻、藺草等材料來編織,「但因為不夠用,所以就發展出香蕉絲」,也因此成為噶瑪蘭族獨特的工藝,只是早已失傳許久。於是,老人家開始挖掘腦海裡的片段回憶,重拾織布機,從三位祭師阿嬤朱阿比(Abi)、潘烏吉(Ibay)、潘阿玉(Ayok)開始,一個教一個,香蕉絲工藝終於在部落婦女的集體努力之下,重現於生活中。

織回失傳的圖紋

提起香蕉織布上的經典圖紋,偕淑琴雙手持著一塊紅藍相間的布介紹:「這上面的圖紋就是我們參考馬偕醫生的收藏,重新織出來的。」當年,噶瑪蘭族人曾贈送一套女子禮服給在宜蘭傳教行醫的馬偕醫生,被馬偕帶回加拿大。一百多年之後,偕淑琴的姐姐偕淑月在順益原住民博物館的展覽中看見禮服的標本,下定決心要學織布,想把裙子上的圖紋復織回來;後來也透過台大人類學系胡家瑜老師提供從加拿大博物館拍回的照片,仔細研究,「我們就是自己影印圖片、把圖放大,自己重畫、摸索織法。」終於,族人又能穿上織有傳統噶瑪蘭圖紋的服飾參加祭典與重要場合了!

對於這些圖紋,長輩們依照生活經驗做出詮釋,偕淑琴指著圖紋說:「菱形長腳的,老人家就說是螃蟹;這一道一道,就說是波浪。」而今年登上奧運舞台、成為台灣選手進場服裝鞋面的香蕉織片,上面織的則是老人家眼中的海龜。

老藝師凋零,亟待年輕人傳承

這款鞋面織片,由新社部落裡人稱偕媽媽的嚴玉英所織,她是偕淑琴的母親,也是復興噶瑪蘭族香蕉絲編織工藝的重要推手之一。2021年文化部認定「噶瑪蘭族ni tenunan tu benina香蕉絲織布工藝」為無形文化資產,嚴玉英同時也被登錄為本項重要傳統工藝的保存者。

今年85歲的嚴玉英,是工坊裡最年長的藝師,最年輕的成員則是50歲。偕淑琴感嘆:「老藝師其實凋零得很快,第一代藝師有好幾位都走了,也有生病沒辦法繼續做的。」這項急需有人傳承的技藝,其實一直都存在著危機。「部落年輕人外流,也很少年輕人想來學。但如果年輕人願意來,我們又擔心他是否能持續下去、未來吃不吃得飽。」偕淑琴坦言,以此為職志實在辛苦,收入就是個考量。

香蕉絲的價值能被大眾理解才是關鍵

香蕉絲織品繁複的工序,並非每個客人都能體會。來逛工坊的遊客,常看到定價就默默放下商品,偕淑琴舉例:「曾有計畫委員在臺北的通路看到香蕉絲包包,特別找到我們的工坊,但到了現場,一看標價就問『怎麼賣的跟臺北一樣貴?』就連委員都會認為在產地我們就要賣得比較便宜。」遇到這種狀況,我們也感覺很無奈「一頂量身訂做的帽子,光是編織就需要花上六天,這還沒算上前面處理材料的人力和時間。」

除非是遇到真心喜歡、很理解香蕉絲價值的消費者,否則一般來說,作品的銷售仍還有許多成長開拓的空間。偕淑琴基於文化傳承的使命感、但同時又得為後輩的生涯著想,面對年輕一輩時心裡其實總有矛盾。她認為,傳統工藝的復振與傳承,需要政府資源與人力的挹注,才能吸引年輕人持續投入,不讓珍貴文化失傳。

曾經斷裂的,都用香蕉絲的線頭接起來

還好,今年有三位年輕新血加入工坊,她們是透過文化部文化資產局「重要傳統表演藝術暨重要傳統工藝保存者傳習計畫」甄選而來的藝生,其中兩位是在地噶瑪蘭族、一位是苗栗來的漢人。希望在4年的學習考核之後,藝生們都能把這座小小工坊裡的堅韌強大力量,一絲一線編進未來的創作與人生中。

偕淑琴說,織布基本技法其實各地大同小異,「只是我們用的是香蕉絲,線特別容易斷,斷線沒有方法解決,只能不斷打結接線。」撫摸每一件香蕉絲織品,都能摸出幾個突出的小結,那是藝師們一次又一次接線的隱微痕跡。每個線頭連結的不僅是絲線,更接起噶瑪蘭族流離遷徙的每一步、部落耆老與年輕人之間的智慧傳承、社會大眾對傳統工藝的理解──那些曾經斷裂的,期待能在香蕉絲布上被連結起來,並不斷織下去。

文字 / 羅紓筠

攝影 / 拾光快門影像工作室