2025米蘭設計週期間,GUCCI 攜手 2050+ 創意團隊及其創始人 Ippolito Pestellini Laparelli 共同策劃《竹藝邂逅》特展,致敬竹材在品牌設計史與美學基因中的永恆印記。

本屆米蘭設計週於4月8日至13日展開,而GUCCI《竹藝邂逅》特展在16世紀聖辛普利西亞諾修道院的絕美建築群中登場,匯聚全球當代設計師與藝術家以突破性手法重新演繹竹材的創意之作。

重新演繹竹材的創意之作

《竹藝邂逅》的靈感源自 GUCCI 於1940年代中期開創的工藝革命——當時品牌首度將竹材運用於手提包握柄設計,經典的 Bamboo 1947 包款由此誕生。此後數十年間,竹元素躍升為品牌最具代表性的設計符碼,其意義遠超越單純的裝飾細節。在 GUCCI 的歷史長河中,這種材質串聯起藝術、文化與設計的多重維度,不斷衍生嶄新內涵。因此,本展即立足於此深厚傳統,探索竹材跨越時空的演進軌跡。

瑞典智利裔藝術家 Anton Alvarez 以顛覆性的家具與物件創作聞名。而這件雕塑作品《1802251226》,如同建築系統中層疊承重的結構邏輯,竹材憑藉其纖維韌性破水沖天。Alvarez將此力學美學轉化為視覺語言——在作品中, 結構即視覺表現,視覺元素亦承擔結構功能,形成崩塌與穩定的精妙平衡。有別於傳統雕塑將材料置於從屬地位,他的創作讓「材質決定形態」,如同自然力量般不可預測。本作致敬竹材與水源這兩種既穩定又狂野的生命力載體,映照人類對有機形態的永恆迷戀。

巴勒斯坦藝術家 Dima Srouji 透過玻璃、 文本與檔案等媒介,在衝突地帶探勘文化遺產的心理空間。而這件《Hybrid Exhalations》呈現竹編器皿與吹製玻璃的對話。Srouji 在全球蒐羅匿名工匠的竹籃,交由耶路撒冷與拉姆安拉之間的 Twam 家族玻璃匠人預先吹製配件。兩種時空節奏在此交會:竹編蘊含慢速冥想,玻璃吹製則需瞬間直覺。當來自巴勒斯坦的玻璃元件抵達倫敦與竹籃結合時,創造出脆弱與堅韌並存的詩意對話。

荷蘭設計團體 Kite Club 由產品設計師 Bertjan Pot與靜物攝影組合 Scheltens & Abbenes 成立,專注單線風箏的當代詮釋,此次他們帶來的《Thank you, Bamboo》系列風箏,融合當代材質與竹結構。本作混用防撕裂尼龍、塑料膠帶等現代材料與傳統竹骨,既向竹材的強韌輕盈致敬,也證明風箏製作可融入日常物件。展場特別設置旋轉竹竿機械裝置,在無風環境中模擬氣流,讓風箏於修道院中庭凌空起舞。

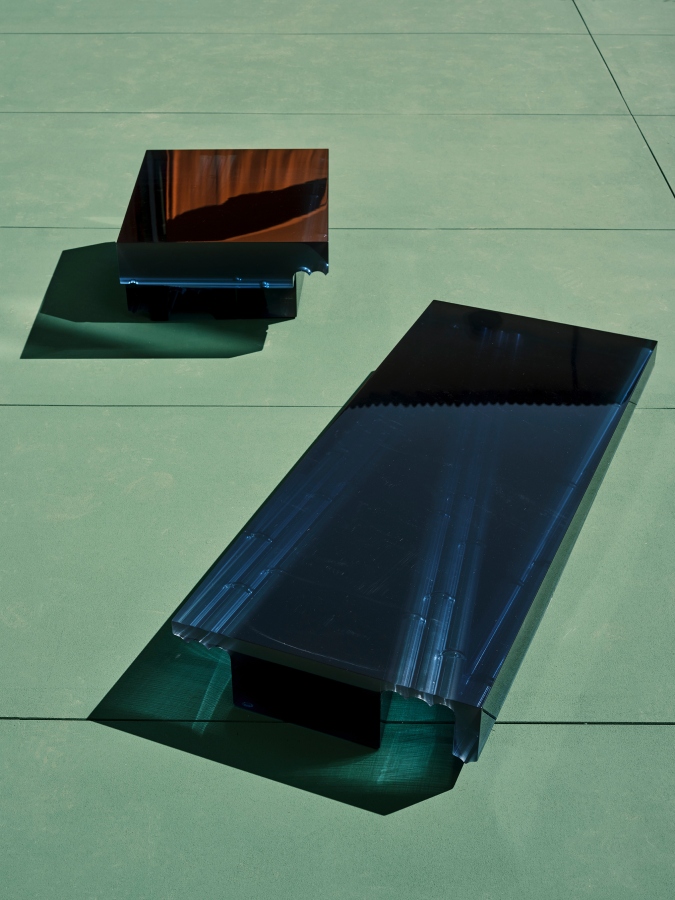

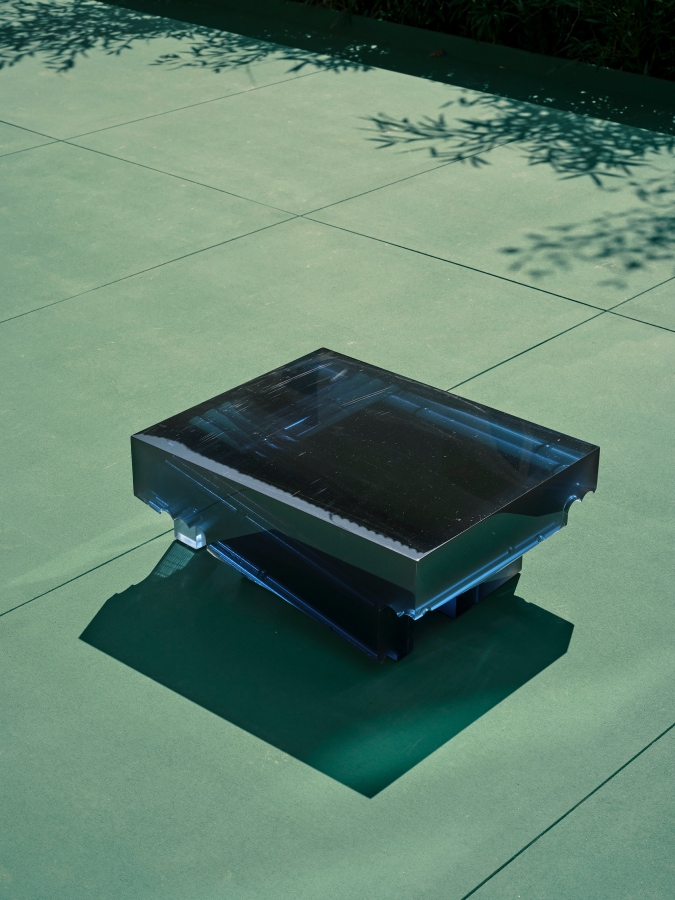

奧地利設計師 Laurids Gallée 擅長將民俗元素轉譯為現代材質語彙,作品遊走於功能與藝術之間。此次他以樹脂創作作品《Scaffolding》重新詮釋竹材質感。其受竹製施工架啟發,本系列以樹脂封存竹材動態瞬間。拋光細節與深藍色調強化靜謐感,負空間軟化結構線條,形成沉浸與浮現的視覺韻律。作品刻意保持功能曖昧性,邀請觀者自行詮釋。

法國藝術家 Nathalie Du Pasquier 受亞洲屏風啟發,運用竹板與絲綢面料打造作品《PASSAVENTO》,其設計了四組可移動竹製隔屏,部分鑲印巨幅竹影絲綢簾幕。竹材未經雕琢的原始管狀特質,與精緻緞面形成粗獷與奢華的質感對話,呼應其近期對直線構成的探索。

首爾藝術家 Sisan Lee 擅長將自然素材融入當代設計,作品平衡原始性與現代感。本件作品《Engraved》以韓國「減法美學」為核心,Lee 透過鋁鑄技術間接表現竹韻。陽刻竹紋反射流光,磨砂底面則強調虛實對比,使金屬表面成為傳統水墨「留白」精神的當代載體。

杜林與孟買雙人組 the back studio(Eugenio Rossi 與 Yaazd Contractor)擅長結合工業製程與傳統霓虹工藝。本裝置作品《bamboo assemblage n.1》,探索竹材與冷陰極光的共生可能。快速生長的天然竹結構與高科技硬體並置,質疑工業時代的計劃性報廢邏輯,提出永續技術的未來想像。

資料提供|GUCCI