2025大阪世博於4月13日~10月13日登場,為期半年的展期,無疑是今年極具規模與吸睛度的國際盛事。而大家前往世博勢必會拍照留念,但在人潮眾多、天氣不可控等狀況下,該怎麼克服?面對各個場館,又要如何找到自己的獨特視角?這次攝影師蔡耀徴親自前往現場取材,不藏私分享拍攝經驗與技巧!

若問2025大阪世博是否「好拍」?答案為是,但也不完全是。以設計「大屋根」的藤本壯介為首,到獲普立茲克建築獎的伊東豊雄、坂茂、SANAA,再到隈研吾、平田晃久、Foster + Partners、Lina Ghotmeh等一線建築師,每一座場館映寫在相機裡都獨具特色。

但世博現場人潮眾多,天氣亦不可控,實則考驗拍攝者的現場應變與取景技巧。加上根據世博官方規定,會場不得攜帶大型行李(以600mm×400mm×900mm為限),且有輪子的行李箱、相機腳架皆被禁止。然而現場值得拍攝的畫面非常多,舉凡場館、表演、世博大景等等,白天與夜晚亦有不同景致,因此在能帶入的攝影器材有限的狀況下,設備的選擇就得非常精準。

世博拍攝的行前準備

此次蔡耀徴選擇以Sony α7R V作為主力機身,其具備雙卡槽、高畫素等特點,能給予專業攝影師穩定支援;加上AI對焦、防手震、四軸多角度翻轉螢幕等多元功能,亦讓取景更靈活。鏡頭則以3種不同焦段搭配使用:16-25mm的廣角鏡頭,可以同時容納展館和人潮,呈現世博各場館的氣勢與張力;中長焦選擇70-200mm,能壓縮景物作為畫面的前景或點綴;而針對現場的多變狀況,40mm的定焦鏡機動性高,且定焦鏡的特性能凸顯被攝主體,成為拍攝細節的好幫手。

拍攝展館前,先觀察建築特性

來到世博,每個人首先想拍攝的莫過於「場館」。蔡耀徴觀察,本屆世博許多場館色系都偏白、灰,甚至選用鏡面材質,這類顏色與材質的建築會反映天空色調,善加運用則能拍出不單調的場館照。例如「泰國館」就有一面偌大鏡面,彷彿建築與天空融合在一起,就算遇到陰雨,也能在不同的天空顏色映照下,形成晴天拍不出的氛圍。他也補充,這張照片拍攝於傍晚,快門非常慢,此時相機的防手震功能就很重要。

而在拍攝「韓國館」時,為呈現外牆上裸視3D的震撼效果,他選用16-25mm的廣角鏡頭,且蹲在地上拍攝,運用翻轉螢幕得以輕鬆取景。

在展館拍攝上,蔡耀徴也建議,「視線不要只放在單一場館,可以試著將周圍元素放入構圖。」同樣以「泰國館」為例,他在拍攝途中發現鏡面在某個角度下,可以反射出旁邊的「西班牙館」,因此有了這張「看似後製、其實是實拍」的兩館合影。

靜態展覽與動態表演的不同技巧

進到展館室內,展覽又是另一項拍攝重點。蔡耀徴此次在展場內多搭配40mm的定焦鏡,他解釋,介於廣角與中長焦之間的40mm焦距,很適合在有限的室內空間裡發揮,且不會容納太多不必要的資訊。「定焦鏡的特性還能使物件的邊緣更為銳利,使主體更容易地被聚焦、凸顯。」他說,拍攝「瑞士館」展覽時,裝置藝術的光線就在定焦鏡下粒子分明。

場館裡面可不只有展覽,在世博主場館「EXPO Hall」亦有表演可以預約欣賞,各國家館也會不時在戶外空間展演,成為走逛世博的驚喜。若想捕捉表演者的畫面與動作,蔡耀徴建議可以開啟相機的AI對焦功能。此次他就在「EXPO Hall」欣賞演出時,就在台上眾多舞者中,快速對焦到主角。

巧妙運用人潮與前景,創造氛圍大景

除了將眼光放在各個場館,來到這個5年一度的國際展會,勢必會想拍下屬於世博現場氛圍的照片。蔡耀徴說,世博現場免不了人群眾多,若想拍出熱鬧但又不雜亂的大景,建議在會場尋找制高點,並使用70-200mm的中長焦鏡頭容納整體視野。

蔡耀徴也強調,不需要一味地把人潮當作「需要避開」的劣勢,善加利用反而能為畫面加分。其中,讓人群變成「剪影」就是個好方法。例如他運用「電力館」的純白外觀,與黑色人群剪影形成對比,以廣角鏡頭呈現人潮走逛世博的有趣畫面。

而最能代表本屆世博的建築「大屋根」,除了單純拍攝其木構之美,蔡耀徴此次使用中長焦鏡頭壓縮景物,讓大屋根通透的木頭結構成為前景,造就獨特視角。

夜晚拍攝要注意什麼?

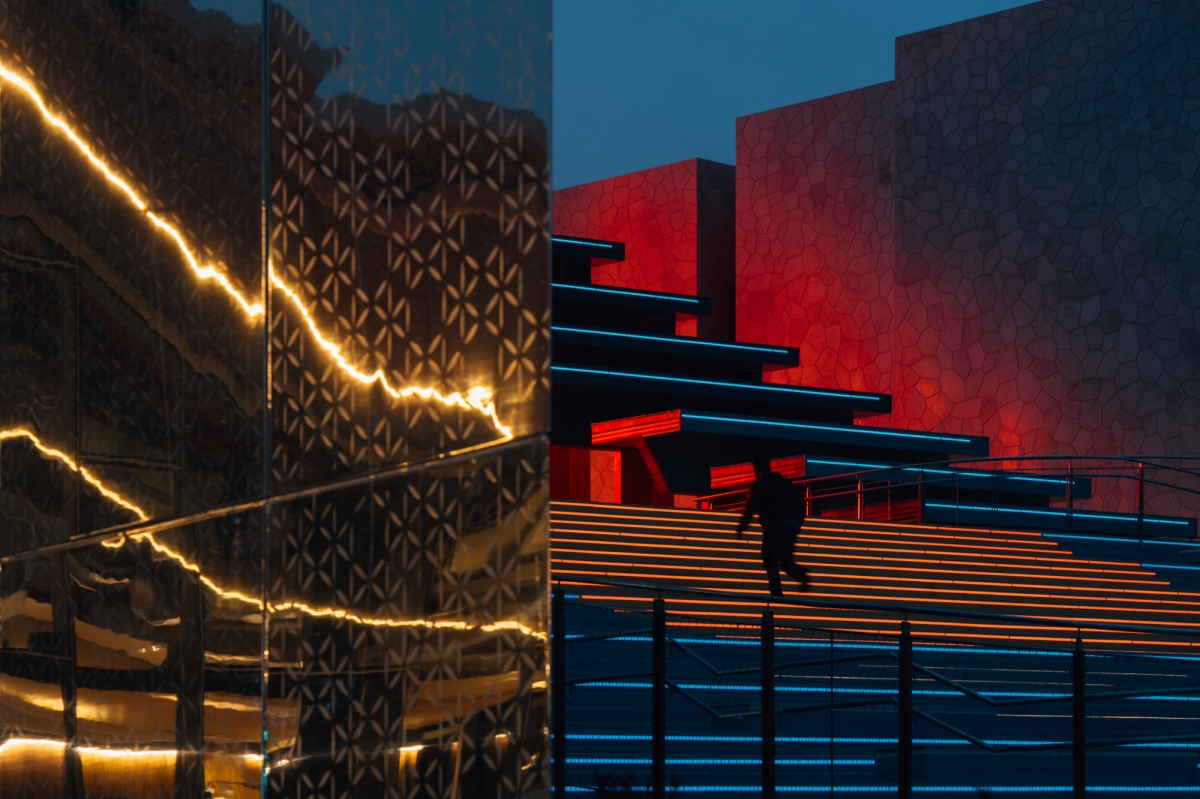

最後不可錯過的是夜晚,開放到晚上10點的世博,幾乎每個場館都有針對夜晚設計燈光,且戶外空間也固定會有水舞秀演出。蔡耀徴說,拍攝夜景時,機身的對焦需要精準,且拉高ISO後畫面品質也要維持水準;加上夜拍經常需要透過後製調整,因此相機的性能十分重要。善用器材加上現場觀察,就能讓世博迷人且多樣的夜晚姿態,以照片的形式定格留存。

文|張以潔 攝影|蔡耀徴