如何用內心的聲音跳舞?聲音,一直是雲門舞集藝術總監鄭宗龍重要的創作元素。這次《關不掉的耳朵》中,他不再探索外在世界的聲響,而是轉向內心更吵雜的角落——那些關不掉的自我對話、忘不掉的記憶聲音。如果心中正在喧囂,那麼就跳出來。

採訪前一天,鄭宗龍才從日本瀨戶內海藝術祭回來,雲門在隱身林間的四國村博物館半開放的舞台演出《定光》。「《定光》裡舞者要發出自然的口技聲響,透過麥克風把它放大。我記得前幾天他們發出的聲響一直跟那地方格格不入,所以就花了點時間讓他們聆聽那裡的聲音,10幾分鐘後,真的就不一樣了。」他形容有舞者像從台灣飛去的蟬,有人則模仿那裡的烏鴉,「天上常有一些烏鴉飛過去『啊、啊、啊』,這樣滿可愛的。」他模仿著。

聲音與音樂始終影響著鄭宗龍的創作,像《十三聲》中林強的電子樂與民間傳統音樂、歌謠的引用;《定光》轉譯從大自然中聽見的聲音;《波》透過數據從肌肉之中找到聲響⋯⋯,他認為舞蹈跟聲音沒辦法真正分開。「有個說法是聲音振動的頻率會讓身體產生一種動能,無論聽到流行樂或街舞音樂,人有了生理上的感覺,不管是啟動情緒也好、喚起記憶也好,人們聽見時特別容易有感觸。」

聲音不像視覺可以閉眼不看,總是無孔不入,持續滲入人的感知裡,影響著身體的節拍與律動。《關不掉的耳朵》又是一次從聲音出發的創作,只是他過往作品大多探索「外在」的聲音,這次則探向更吵雜的內在。「我覺得人在獨處的時候,都有很多的自我對話,甚至是對自己的審判。」他說,《關不掉的耳朵》便是在說耳朵不知道怎麼關上。他的世界靜不下來,像風在呼嘯,沒有停下的時候。

從生活與記憶中汲取音景

這場對內心的探索,源於鄭宗龍的好奇。「在我成長的記憶中,有些比較忘不掉的聲音,很奇怪,為什麼那些聲音會一直存在記憶裡?」2024年巡演間隙,他發現台灣電影音效大師杜篤之開設聲音設計線上課程,便買了下來。「印象很深刻的是,他說畫面不用說太多,就像你看見一個人站在那,一抬頭卻只聽見鳥飛去的聲音,就幫助觀眾把畫面與情境創造出來。」

他補充,舞蹈是抽象的,而聲音更加具象,就像人能辨認媽媽切菜的聲音、消防車呼嘯而過,人的聽覺可以運用記憶與經歷建立起情境。他想:用內心的聲音來跳舞有沒有可能?他寫了封信過去、聊得愉快,便開始與杜篤之、杜均堂父子打造這次作品。「過去他們都是在拍攝現場,能瞭解實際聲音的狀況,可是這次他得無中生有,完全靠我寫下連自己也看不太懂的抽象描述,把整個聲音場景建構起來。」對他們來說都是新的嘗試。

具體來說,鄭宗龍寫下了什麼?「腳步聲、關窗聲、關門聲、炒菜聲、風聲、下雨聲、打雷聲、狗叫聲⋯⋯,所有我腦袋裡面有的聲音都出來了,很吵雜,很多人在說話,但聽不清楚他們在講什麼。」其中,腳步聲令他回想起小時候半夜爸媽吵架,「從樓上跑到樓下然後甩門,砰!砰!砰!小朋友就是會害怕。」

記憶彷彿銘刻於身體之中,「它一直都在,就是有些時候聽到腳步聲就會緊張。」當他寫了一個男子腳步聲的形容給杜篤之,便被追問:男子多高?多重?場景是白天還是晚上?踩在草地上有沒有水?還是在家裡?穿靴子、雨鞋、拖鞋還是打赤腳?上樓梯還是下樓梯?走多快?心情好不好?他才意識到,一個聲音場景可以將情緒建構得多細膩。

身體與聲響的視覺對話

法國國立鳳凰劇院在2020年便促成《十三聲》法國9城巡演,這次《關不掉的耳朵》也是鄭宗龍首度受邀跨國場館共製。當時,他也因此認識了法國作曲家Esteban FERNANDEZ,這次Esteban專程駐地雲門劇場兩週,陪伴舞團一同創作。鄭宗龍帶他品嚐豆漿飯糰、逛全聯和菜市場、喝五十嵐、踅夜市與廟宇,「讓他在觀看我們排演之前,先感受到在這個地方生活的氛圍。」

這次配樂融入東亞的聲音元素,像鑼鼓、簫與弦音,卻以雜糅電子樂的方式呈現。Esteban也從法國古典樂大師德布西的作品中汲取旋律靈感,而有趣的是,德布西過去也曾從日本音樂中獲得啟發。「他們這世代比較沒有東西方、古典與現代音樂的界線,可以從許多角度轉換,世界觀非常廣闊。」

配樂會像風一般,托起舞者動作間演繹的情緒。而排練過程中,鄭宗龍持續與12位舞者探索動態與情緒間的關聯。他解釋:「像是在家庭中常見的爭執、憤怒情緒,在那樣的情緒狀態下,舞者的身體會產生什麼樣的反應,他們會有什麼樣的動作表現。」期間,設計師何佳興觀察了舞者靜止的形態與流動的線條,並落筆成為主視覺剛勁削瘦的「朶」字。

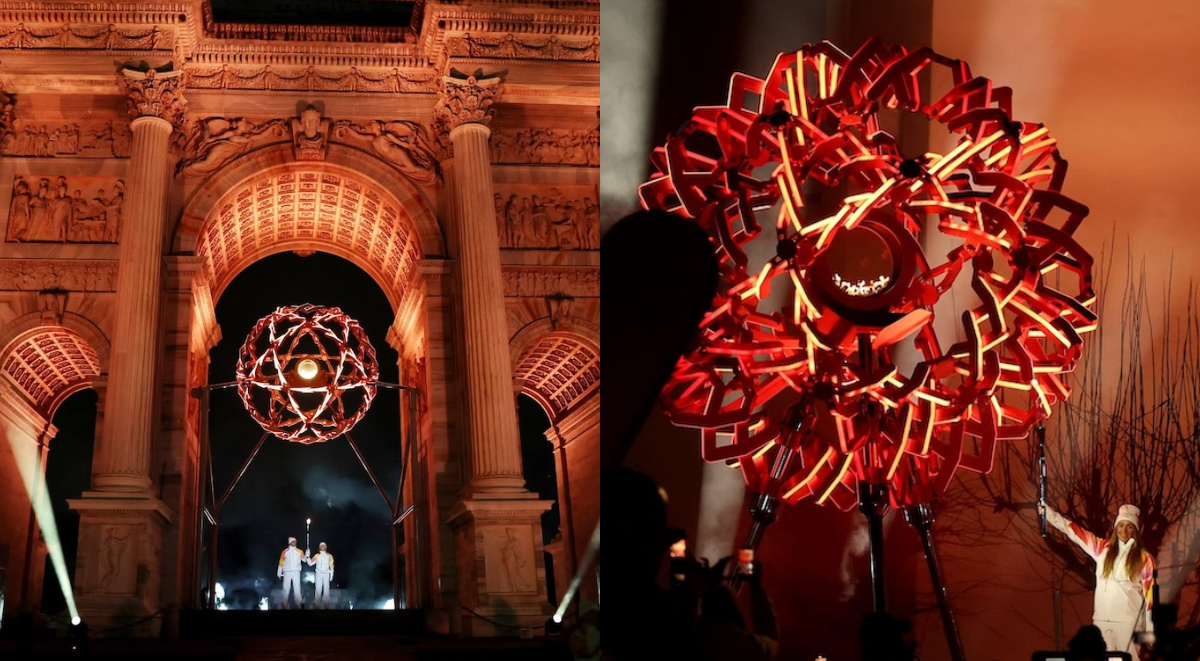

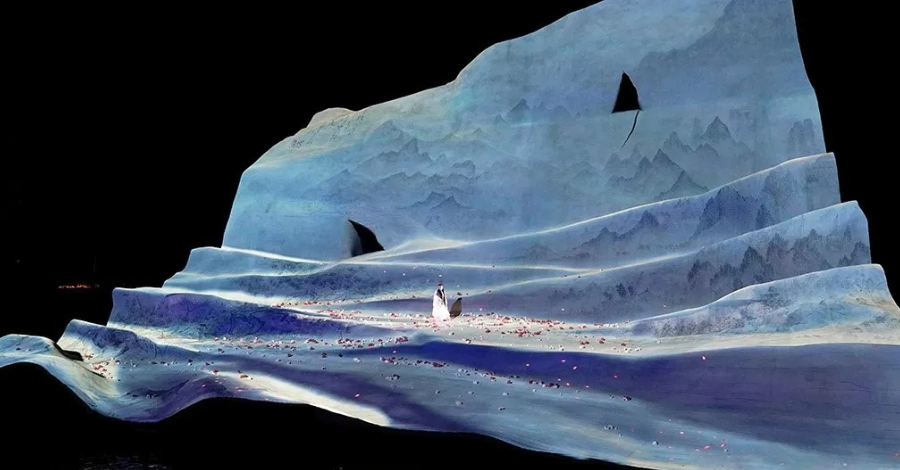

這次鄭宗龍更想要打開所有演出劇院,去除所有布幕與遮掩。整座建築,也彷彿化身為大型樂器。他玩笑說這是在「找死」,舞台視覺高度增加近乎一倍,與舞者的視覺比例落差更大了,「舞要編得激烈一些,才有能量傳遞出去。」吳耿禎將打造與聲音、與舞蹈對話的空間與裝置;與此同時,燈光設計師沈柏宏形塑出光的牆面,其間映射著藝術家張方禹的雷射設計,他們將一同透過光影反射、光的軌跡展現聲響的律動。

鄭宗龍形容不同於夜店、演唱會中雷射光線無節制的濫炸,張方禹幽微的語言精準克制,「他賦予視覺更悠長的時間感,更讓觀眾有時間去體會其中的情緒。」時尚設計師陳劭彥則從民間生活汲取靈感,一次樣衣就像檳榔西施的服裝,讓鄭宗龍想起曾在交流道旁看見檳榔西施身穿黑衣,被路過車燈一照,布料閃閃發光。這次服裝也會呈現微微反射的光感,拖曳間放大舞者的動作姿態,形成的視覺殘影正呼應聲音在空間中的延展、迴響。

在內心聲音中尋到共鳴

鄭宗龍在找尋貼近人的共通感受。「我們對於聲音的感受與自我對話的過程都是非常私密的,同時也是每個人的共同體驗,所以我跟藝術家、舞者們一起去探索。最棒的是每個人都從他的經驗裡提供他們的想像,我就把這些東西組合起來。」他相信,每個人都擁有自己獨一無二的感受與情緒,「大家要帶著自己對於聲音的感受跟自信進來,去理解心裡的那風聲、腳步聲,去連結他生命歷程中可能曾有過的各種經驗。」

說到內心的聲音,這位沒想過會接下雲門藝術總監的編舞家,至今已經走過5年了。他的內心可曾因從未預料到的責任與挑戰而不寧過?他頓了一下,坦言這些聲音直到去年都比較喧囂,現在越來越好轉了。他誠實地說自己一直在摸索,「我可能就像沙漠中的一滴水,盡可能讓自己變化成各種形狀,去填滿每一個空間跟隙縫,這樣可能會舒服一些,這是我最近的體悟。」

就像在演出前密集編舞、排練的期間,有時需要處理太多事情,反而沒有時間胡思亂想;或許走出排練場,紛擾的聲音又會回來。耳朵關不掉,但他發現,「當你專心做作品、說話的時候,那聲音就會消失了。」

鄭宗龍

出生於台北艋舺,2002年國立臺北藝術大學舞蹈系畢業後加入雲門舞集,同時開始編舞。2006年起擔任雲門2特約編舞家,2012年任助理藝術總監,2014年任藝術總監。2020年,接續林懷民出任雲門舞集藝術總監。編舞作品有《十三聲》、《毛月亮》、《定光》、《霞》、《波》、《關不掉的耳朵》等。

雲門舞集《關不掉的耳朵》

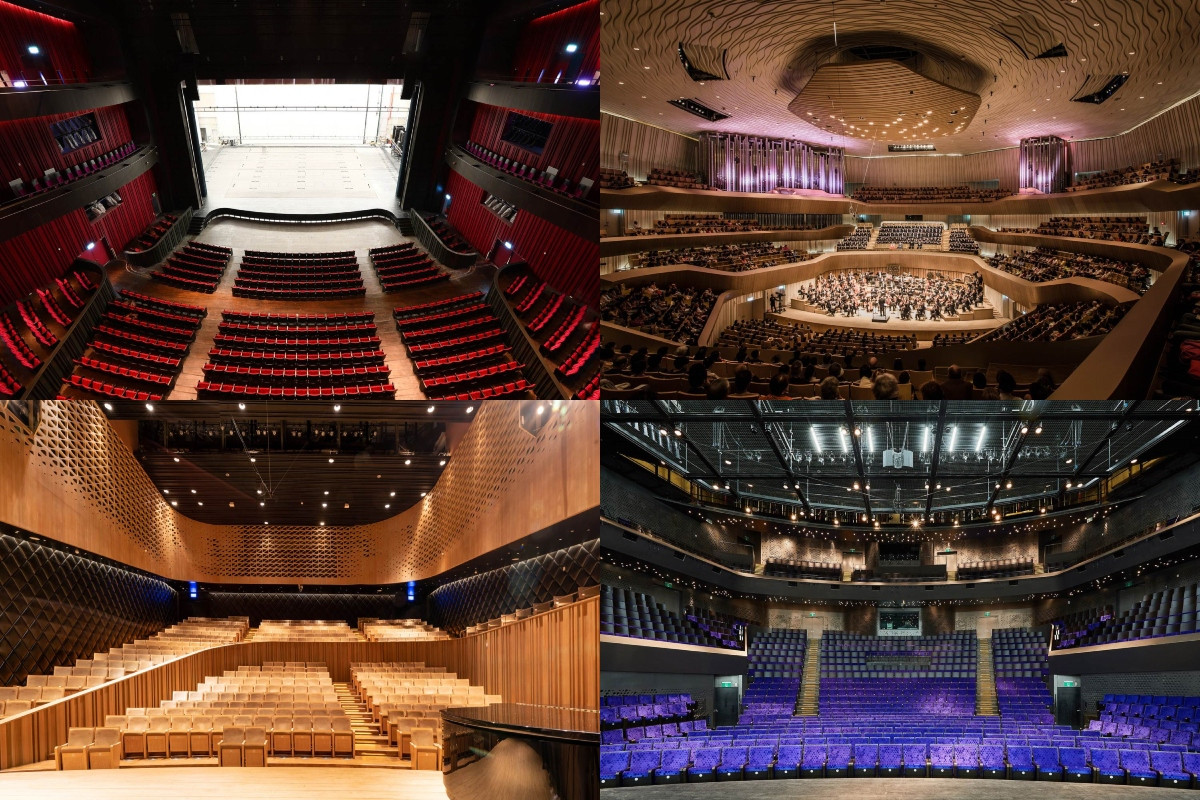

演出場次❶|10.23∼10.26

台北 國家兩廳院 國家戲劇院

▶ 購票請點此演出場次❷|11.07、11.09

台中 臺中國家歌劇院 大劇院

▶ 購票請點此演出場次❸|11.15∼11.16

高雄 衛武營國家藝術文化中心 歌劇院

▶ 購票請點此

文|吳哲夫 攝影|李佳曄、劉振祥 圖片提供|雲門舞集