有什麼比勞力士創藝推薦資助計劃更令年輕藝術家嚮往?來自建築、文學、電影、音樂、視覺藝術、戲劇和舞蹈的新銳藝術家們,須經歷嚴格的評選制度,才能獲得此資助計畫,不但能與大師貼身學習,也能將自己的藝術創作推向國際舞台!

「我想要導出奧斯卡最佳導演得主艾方索·柯朗(Alfonso Cuaron)那般的影片⋯」、「如果可以跟菲利普·葛拉斯(Philip Glass)一起在台上演奏的話⋯」、「若能與大師大衛 基帕菲特(David Chipperfieldd)來一場城市建築探索⋯」

這樣的開場映照著每一位年輕藝術家、表演者或是設計師的內心世界,習藝於師並將其知識傳承,儘管世界快速變動,科技日新月異,藝術存在的價值與意義未曾改變。勞力士創藝推薦資助計劃(Rolex Mentor and Protégé Arts Initiative)深知世代傳承藝術知識的重要性,因此早在15年前即推動此項計劃,透過導師與門徒的切磋互動,不斷延續藝術價值與展現個人成就。

勞力士公益慈善部主管麗蓓嘉.艾爾文(Rebecca Irvin)表示:「我們希望此計畫可以為藝術服務,更希望它是廣泛的,而不是單一的藝術,我們也想鼓勵不同藝術學科之間的互動。」在此資助計畫中,將藝術分為建築、文學、電影、音樂、視覺藝術、戲劇和舞蹈,並邀請各領域的大師擔任導師,經由推薦人推舉的名單中找尋適合的門生,再請導師決定最後的門生人選。此計畫為期兩年,而門徒與導師實際貼身學習的時間為一年,並將這一年時間所累積的成果於勞力士藝術週末(Rolex Art Weekend)發表。

自2002年首屆創立以來,目前已有50位導師參加此計畫,期間來自250位不同的專家提名了1,100多名年輕藝術家,同時也有120位藝術家和創意領袖作為該計劃的藝術顧問。其中雲門舞集的創辦人、藝術總監林懷民就曾擔任2012∼2013年的導師,指導來自巴西的青年舞蹈家Eduardo Fukushima,當年年輕門徒特地從聖保羅搬來台北習藝,不僅探索身體肢體的限度,同時浸潤在林懷民老師的舞蹈哲學之中。

本年度的勞力士藝術週末選擇在柏林舉辦,這座城市有著年輕不羈的藝術氣息,同時也擁有深厚的文化底蘊。在為期兩天的勞力士藝術週末,不間斷的藝術表演、展覽與論壇接連展開,不僅展現過去一年的創造成果,更透過藝術的價值與知識延續著導師與門生深厚情誼。

Movie電影

Mentor ∣ 艾方索 柯朗(Alfonso Cuarón)

Protégé ∣ 查譚雅亞 塔姆哈尼(Chaitanya Tamhane)

電影人生

熱愛電影藝術的Chaitanya Tamhane來自印度,年紀輕輕的他所執導的首部電影《等待判決的日子》(Court)更代表印度角逐2016年奧斯卡最佳外語片獎。導師與門生的指導期間,他遠赴墨西哥並參與導演Alfonso Cuarón新片《Roma》拍攝,對於Alfonso來說:「經驗就是,每當分享知識,雙方也會受益。」。

為求故事情節保密,Alfonso Cuaróny在拍攝《Roma》時,其劇本為每天向演員和拍攝團隊發放,貼心的他也為了不熟悉西語的Chaitanya Tamhane,特意把劇本譯成英文,讓他能夠了解整個劇情,並在拍攝期間不時向他徵詢意見。Tamhane表示自己只曾參與「微預算」的作品,這次見到如《Roma》般大型的製作,強調影像和光暗運用,與寶萊塢(Bollywood)著重敘事手法形成鮮明對比。

拍攝現場Chaitanya也提供許多拍攝上的想法相互切磋,同時他也深刻體認到對於一個已經獲得奧斯卡導演獎肯定的資深導演來說,即便可動用很多資源,拍攝一部電影也不會變得輕易簡單,唯有做喜歡的事,抱持理想和信念,才能應付自如。

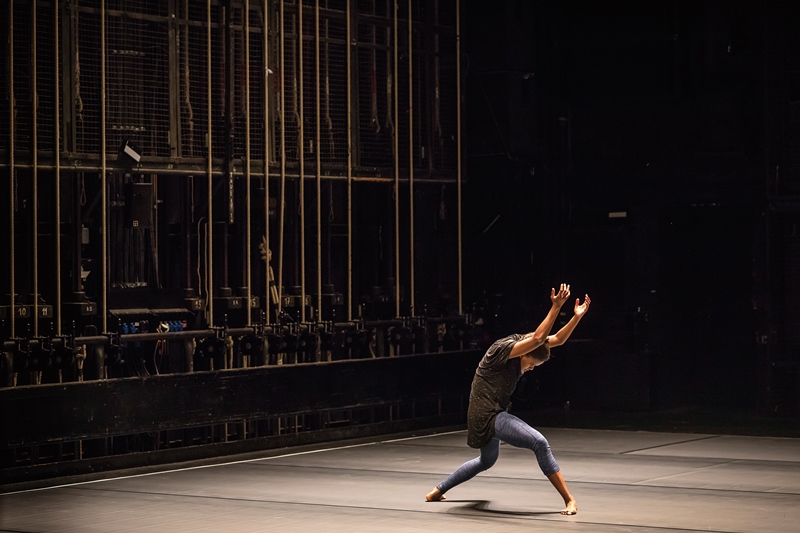

Dance舞蹈

Mentor ∣ 歐漢 納哈林(Ohad Naharin)

Protégé ∣ 朗迪薇 柯莎(Londiwe Khoza)

沒有鏡子的練習室

來自南非的專業古典芭蕾舞者Londiwe的第一堂震撼教育就是不再對著鏡子練習舞步,過往專業舞者培訓過程中總是專注的凝視鏡中的自己,就為了調校出一個完美的肢體動作,而導師Ohad所創的「嘎嘎」(Gaga)則是一種即興舞蹈表演,沒有標準動作,讓舞者從新學習與自己的身體相處,隨著節奏直覺性的綻放軀體,Londiwe在沒有鏡子的練習室中排練舞蹈,促使她重新思索對舞蹈的理解。

Literature文學

Mentor ∣ 米雅 柯托(Mia Couto)

Protégé ∣ 胡利安 福克斯(Julián Fuks)

學習大師的失誤

導師與門生皆是葡萄牙語系的小說作家,當Mia第一次見到Julián時便覺得他是一位優秀、風格鮮明的作家。一向寫作用字非常嚴謹的Julián希望可以學習更自由、更具想像力,甚至混亂的寫作風格,但卻又害怕錯誤。Mia希望擺脫垂直的師徒學習方式,而採取水平的互動方式,將他自身面臨的寫作困惑與Julián分享,同時希望Julián提供他的想法與建議,而Julián也在這過程中學習到即便大師也會有靈感枯竭無助的時候,因此更能放手去面對錯誤。

Architecture建築

Mentor ∣ 大衛 奇普菲爵士(Sir David Chipperfield)

Protégé ∣ 西蒙 克雷茲(Simon Kretz)

都市的未來性

建築是一門深奧的課題。一部小說、一檔展覽或是一部戲劇的存在,是關乎創作者與觀者之間;但建築是存在於城市,關乎一座城市的面容與天際線,更聯繫著城市的發展與未來生活的想像。

在勞力士創藝推薦資助計劃中,最複雜的課題應屬於建築學門,由來自英國的建築導師David Chipperfield爵士及其瑞士門生Simon Kretz並未攜手打造一棟建築或是完成一項計畫,確實一年的師徒期間不可能讓一座建築從無到有,同時這也不是計畫的主要本質。很有趣的,他們選擇了東倫敦Shoreditch區域一塊待重新整頓的基地—主教門貨場區(Bishopsgate Goodsyard)作為研究討論的計劃,分別比較英國與瑞士的規劃過程與方式,在討論過程中,藉以發現都市規劃對於社會、社區型態與自然之間等問題,建築並非只是圍籬內的事情,而是對於環境與生活產生更深遠的影響。

兩位建築師在公開論壇中探討都市化(urbanization)與都市生活(urbanity),都市化是基礎建設的產物,屬於硬體的部分,而都市生活則是軟體的部分,每座城市有屬於自己的生活形式,即便選擇歐洲與亞洲一線城市相比較,在都市化的發展建設中,完善的交通、商業與住宅全能性開發,對於都市生活的定義也有極大的差別。若建築師能將理想的都市生活與都市化結合,便能產生相當好的結果。

Simon自小對於很多不同的事物感到興趣,畫圖、數學,還有哲學等等⋯。因此他思考著哪一種職業或學科可以同時擁有這些內容,而建築應該是其中之一!他認為建築是一種結合工藝、卻有兼具實務的面向,同時也包含很多哲學。身為建築師需要整合龐大的構想與執行面,然後把它們綜合成一個複雜的架構,這個架構往往是計畫的基礎,從這個寶貴的師徒經驗來說,他從David身上學習到在設計過程中試著以簡單卻深入的概念為開端,有助於讓整體計畫更為牢固與明確。「他非常有一致性,思考事情非常透徹,他不常改變主意,不會每天都有新的想法,思考也有持續性,所以這一年我們可以持續討論同樣的概念、同樣的主題。」此次對於Bishopsgate Goodsyard的研究結果將於2018年輯錄成書。

Text / 林佳育

圖片提供 / Rolex 勞力士

【更多精彩內容請見 2018《La Vie》雜誌 4 月號】