從公開於世集體的歷史回憶,到潛於個人意識的私密故事,時尚攝影拓展了時代美學視野,也在人們心中留下深刻的印象,一張照片通往一個世界,讓人眼界大開的。

創造力出於自我表現的慾望

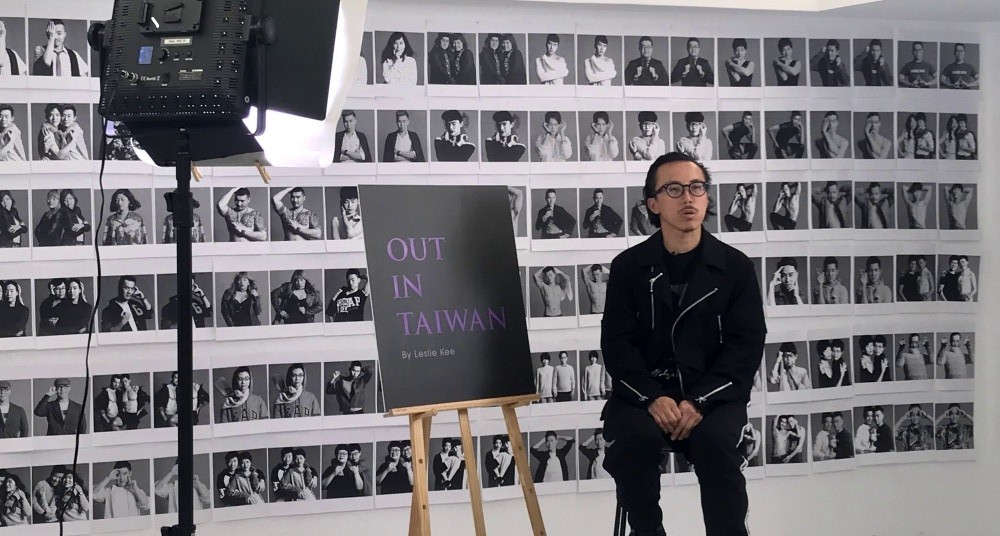

身為當代時尚圈最頂尖的攝影師,德國時尚攝影大師Peter Lindbergh與世長辭,享年74歲。崛起於1970年代,黑白人像是Lindbergh是最為擅長且廣為人知攝影手法,而他風格40年來如一日,直白、純粹又真實,「現實世界是彩色而平凡的,黑白攝影給人感覺很真實,我想從平凡中捕捉到不平凡的世界。」。

從早期為德國生活雜誌《Stern》作品,到去年掀起話題的電影《一個巨星的誕生》(A star is born)劇照,更不用說無數超模與好萊塢影星,皆在他鏡頭下展現出最為自然、貼近自我的一面。黑白光影配上不多作修飾,富有詩意感的畫面,Lindbergh標幟新寫實主義風格深深影響時裝界,彷彿他能夠透過鏡頭捕捉那藏在上萬張面孔後的千絲萬縷。

「當代攝影師的責任,就是要從對青春與完美的恐懼中釋放女性、最終解放所有人。」

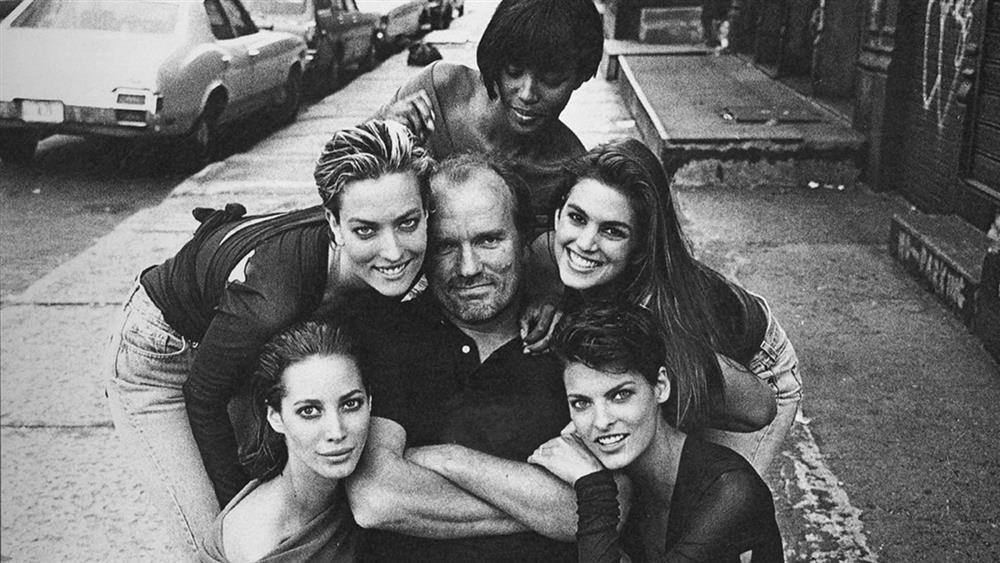

在商業與藝術之間取得完每平衡,Peter Lindbergh是不少國際雜誌與品牌欽點指定的攝影操盤手,有如「影像詩人」般,細數他鏡頭下的繆思,凱特摩絲(Kate Moss)、娜歐蜜坎貝兒(Naomi Campbell)、辛蒂克萊馥(Cindy Crawford)、凱特布蘭琪(Cate Blanchett)等人,在過度修圖美化當道的年代,當凝視其作品,那份近乎原始,有如被看透靈魂的震懾攝像,更顯得難能可貴。作為成功塑造90年代超模形象的重要推手,他曾經如此形容當前時尚圈所遭遇的問題,「我們應該向世人展示和提醒這個世界處處擁有不同的美,然而美卻被商業綁架了。大眾開始相信那些刊登在時尚雜誌上才足以象徵美麗,我不麼認為,那些多的是過度修飾的怪物,它讓每個人並太地追求完美。」。

黑白鏡頭下的真實之美

因此多年來,他始終秉持捕捉真實面的宗旨,多以女性攝影為主的Lindbergh,總能捕捉下最好的時刻,讓鏡頭下的被捕捉者能夠從容面對,也許形象百變卻相當堅毅自信,讓女性從青春和完美的恐懼印記中解脫,「失去了真實就沒有美麗,那些虛假修飾使人不再是原本的人物,不能稱之為美麗,留下的不過是荒謬。」。

若說近期最能體現他經典的創作風格,則非屬他受梅根王妃(Meghan Markle)之邀,為英國《VOGUE》所拍攝的2019年9月封面專題,在這個時尚界最重要月份刊物中,聚集了15位推動變革且具有正面能量的女性,包括推動罷課救地球、關注氣候變化的倡導者瑞典少女Greta Thunberg、 英國皇家芭蕾首席舞者Francesca Hayward、愛爾蘭作家兼社會運動者Sinead Burke和奧斯卡影后珍芳達(Jane Fonda)等人,通過鏡頭詮釋「改變的力量」(Forces for Change),一格格如明鏡般,充滿深沉強大力量的肖像照,重新寫下劃時代的新時尚語言。

在Peter Lindbergh充滿人味的鏡頭底下,即便是模特兒群像,卻各自彰顯獨立性格,「他幫助許多女孩表達自己與眾不同之處,藉由鏡頭,她們發覺真實和原始的自我。」已故時尚老佛爺Karl Lagerfeld曾這樣形容Lindbergh獨樹一幟的風格。對於大師突然其來的驟逝消息,Peter Lindberg家人透過IG宣告悲傷消息,寫道「Peter Lindberg已於9月3日以74歲之齡逝世。他留下了巨大的空無。」,巨擘殞落惹人哀傷,然而其生前留下的美麗作品,終將永遠流傳,並持續影響著攝影創作者。

用鏡頭記錄柏林

除了攝影外,他也是電影與紀錄片導演,更被盛讚為「影像詩人」。在他的創作歷程中,曾受電影、記錄、街拍與新聞攝影等相關領域影響,作品往往傳遞出極為溫潤的人文關懷;回望當年,他也是首位將故事脈絡放進時尚大片裡的藝術家。

由於成長經歷,他也受路易威登(Louis Vuitton)之邀,用最道地的眼光捕捉柏林景致,推出《Fashion Eye》攝影集。在他的鏡頭之下,不夜城柏林用挑逗姿態展開雙翼,而攝影集裡的每張面容、軀體、建築甚或風景,都寫下專屬於柏林的無盡生命力。

Peter Lindberg

1944年於波蘭出生,1970年代成名於德國時事生活雜誌《stern》,之後成為諸多品牌及《VOGUE》、《Harper's Bazaar》等時尚雜誌欽點攝影師。

Photo credit :Peter Lindbergh