不同於其他隨著時代推進的紀實攝影師,植田正治的快門,像只質樸的篩子,既過濾了時代發展裡的主流聲音,也憨直婉拒正在發生的運動與主義;他始終與時間軸線保持平行時空般地清爽與溫度,以家鄉鳥取縣沙丘和山陰地區作品蔓延國際。誠如葉忠宜在導覽時所說,「在20多年前的日本社會,植田正治雖然並不是一個獨特的標誌,但他仍實踐著他心中的世界觀和玩趣;日本平面設計師平野甲賀(Hirano Kouga)曾說過:『當你一直堅持一件事,別人就不會覺得是胡鬧了。』我覺得這句話,很適合用在植田正治身上。」

植田正治逝世20年的2020開端,與植田正治事務所長年合作的Each Modern亞紀畫廊,特別邀請植田正治事務所與諸多歐美攝影大師指定合作策展人佐藤正子,協力於華山1914文化創意產業園區規劃「植田正治逝世20年紀念回顧展」;你能在全球動盪不安之際,親身沐浴於植田沈靜安定的氛圍中;也能隨著本篇文章,先行與卵形設計工作室的主理人葉忠宜,一起溫和介入植田正治曖曖內含的生活感裡頭。

從攝影流派起伏,看植田正治鏡頭下的世界觀

身為日本第一、二次大戰以前到戰後的攝影師,植田正治的作品,恰巧隱喻地呼應日本攝影歷史的縮影。攝影的誕生,起初是為了要輔助繪畫,而1890~1910年代的畫意寫真,就是追求繪畫藝術的意趣與境界,藉由攝影完成畫作的渴望;1920年代,攝影開始擺脫傳統藝術的束縛,當時的蘇聯在構成主義浪潮下,看見了攝影的前瞻性,首次把攝影結合藝術的哲思應用於平面設計,在設計與攝影史上,開啟了新時代的轉動;緊接著,在拉斯洛・莫侯利-納吉(László Moholy-Nagy)指導下的包浩斯(Bauhaus),也開啟了攝影的藝術相關課程,更是迎來新攝影及蒙太奇手法生根茁壯的黃金年代。1930年代後,日本也開始感染一絲「新攝影」風潮,這時的植田正治,把青年時期對西方攝影的影響和對歐洲的嚮往,以寫意攝影的方式紀錄,儘管當時仍流行仿人眼的攝影模式,但植田正治卻以誇張視角、極端的、帶有蒙太奇意味、過度曝光或實物投影等技法,前衛地詮釋。

二戰爆發後,攝影成為一種官方工具,一種另類的高質量戰爭也同時開打交鋒著,像是德國、蘇聯等國相繼提出數量龐大且具有排版、設計高度的戰爭文宣,同時,紀實攝影亦開始成為主流;日本的土門拳和木村伊兵衛,也是戰爭下「攝影報國」的重量級報導寫真攝影師。1949年,攝影雜誌《CAMERA》以「沙丘攝影對決」為主題,邀請紀實攝影師土門拳與鳥取本地的植田正治進行一場「主流與非主流」較量,當時植田正治所詮釋的獨特「導演式攝影」,才瞬間受到民眾的喜愛;但同時間,「抓拍」和「擺拍」的迥異攝影思維,也在日本攝影圈引起話題。雖然之後紐約MoMA和引領日本攝影界的靈魂人物山岸章二,分別於博物館及堪稱日本攝影巨作的《映像的現代》收藏(錄)了植田正治的作品,但仍不敵日本想要逃離戰敗國名聲、偏向「絕非演出的絕對快拍」與「絕對現實主義」的主流口號。

這樣的風氣,一直到「當代攝影」觀念被日本廣為接受的1970年代才改寫,攝影也深刻地以自身角度、挖掘周圍生活感或日常風景的表現手法,恣意開展。而《植田正治的寫真世界》一書更提到了植田正治回憶起那段時間的感嘆,「我質疑過攝影的價值、質疑過自己,還感到無比失望。不久後,『當代攝影』的概念飄洋過海來到日本,那時,我才有種死而復生的感覺。」

1983年,擔任藝術總監的植田正治次子充,委託70旬的父親重返故鄉鳥取沙丘,為設計師菊池武夫品牌TAKEO KIKUCHI拍攝商業產品型錄,連結植田每一時期的語彙,以實驗性影像風格,挑戰了當時所謂的時尚攝影,開啟時尚攝影的新路,也讓他爆炸式地受到年輕世代的喜愛,更起首晚年商攝的路徑。

葉忠宜的影像問答集

在玩趣不被當作主流的時代,植田正治獨特的質樸、溫潤、詼諧及小確幸視角,在作品的每個角落漫射出「植田調」的療癒攝影溫度,濾淨喧囂、克制又帶著一絲樸實樂趣的影像風貌;他的攝影生涯,如鳥取的沙丘,就算微波起伏,仍綿延冷靜佇立。2000年植田正治逝世前後的10年,他的作品更為世界所知,無疑是日本當代引以為傲的攝影巨擘。葉忠宜在與La Vie的問答中,不時流露對植田正治的欣賞,也用日式淡微敏銳的角度,討論與當時日本主流攝影風格相悖的鏡頭先鋒;更從設計角度,解析全世界敬愛的「植田調」及藝術攝影。

你在日本學習藝術攝影的時候,植田正治的攝影作品,是不是就是一門必備的當代重要參考?

講到歷史,就是在討論一個時代代表性的意義。你要去抽取10年間、20年間代表性的東西,從裡面找一個時代的共同氛圍去解析,那麼在這些事情裡,自然就不會有植田正治。他走在時代的脈絡上,不是為了什麼遠大的目標,而是單純拍自己喜歡的東西。對我來說,藝術家都在講大海的形式,但很少有像植田正治一樣,關注屬於自己生活面貌的模式。他就是用自己的方式在詮釋「現在」。

你認為在影像前面加上「藝術」兩字,意味著什麼樣的手法或門檻嗎?

藝術家就是視覺化的哲學家,打破每個時代的主流。就像我看是杉本博司的歐洲劇院作品,前面的布幕都是一片白,如果大家沒有基本的世界觀時,你可能會覺得布幕本來就是白色的;但其實劇院裡的白色面貌,是透過長時間局部曝光而後製的顏色;它所承載的影像資訊是非常豐富且多樣的,在這個白裡充斥的所有時間變化,就跳脫了一般人用雙眼單純看到的形式;這是我覺得藝術攝影常常在做的事情,更是藝術家之所以成為藝術家的本質所在。

影像是一種什麼樣的存在?影像為當代帶來什麼樣的哲思?

從早期仿效藝術走到紀實攝影、甚至到私寫真這件事情,作為一個新時代的媒體,攝影所承載的意義,就是被當作工具。但是當它作為新媒體的工具實用性開始變得薄弱,它也就轉換到另外一種形式。就像在舊時代,版畫在新印刷術被發明之前,在當時也是一種前沿的工具,隨著這個東西不再被需要、不再被當作工具的時候,它反而呈現那個時代的調性,變成一種藝術性的型態,我覺得攝影這件事情也會慢慢變成這樣的走向與狀態。當攝影這件事的本質開始轉化,它藝術性的那個形式會繼續被保留下來,延續下去。

您第一次看到植田正治的作品是什麼時候?當時的印象如何呢?

那是他2010年在日本伊勢丹藝廊辦的大型回顧展,我也有買了一本書籍珍藏。我記得在那個時間點之前,日本的攝影雜誌好像都沒有大篇幅談到植田正治,這時代的攝影資訊彷彿有一個斷層,能吸收的資訊都是單一的書籍、或依附在某些藝術雜誌上的攝影專欄。在這之後,許多攝影相關的雜誌相繼出現了植田專題的報導,好像才銜接拾起日本攝影的空白;它要找的脈絡是非常綜觀且廣泛的,不再只是鎖定單一的格局或高度去講日本攝影這件事情。後來,也因為植田正治的展覽和相關深度報導與討論,我才開始認識他。那一年,我也很幸運剛好開始碰觸攝影。

那麼這次在華山現場觀看植田正治作品的時候,內心有什麼不一樣的感受嗎?

就是一樣的啊!他的東西不管是展覽或是書籍,都有很溫度;我覺得華山這裡的展比伊勢丹更適合,因為這裡的時代氛圍更符合他作品的調性。

那麼你是怎麼看所謂的「植田調」?

植田調是不可言傳的,它是一種氛圍,不是一種形式。它帶著一點小玩心卻又詩情,知性又留下小確幸,對人性的刻畫都在裡面;也就是這樣,所以植田調才沒有被當作一個高規格的藝術去看待,而且它的視覺語彙太質樸了,所以你能用那種輕鬆的玩心去解讀。

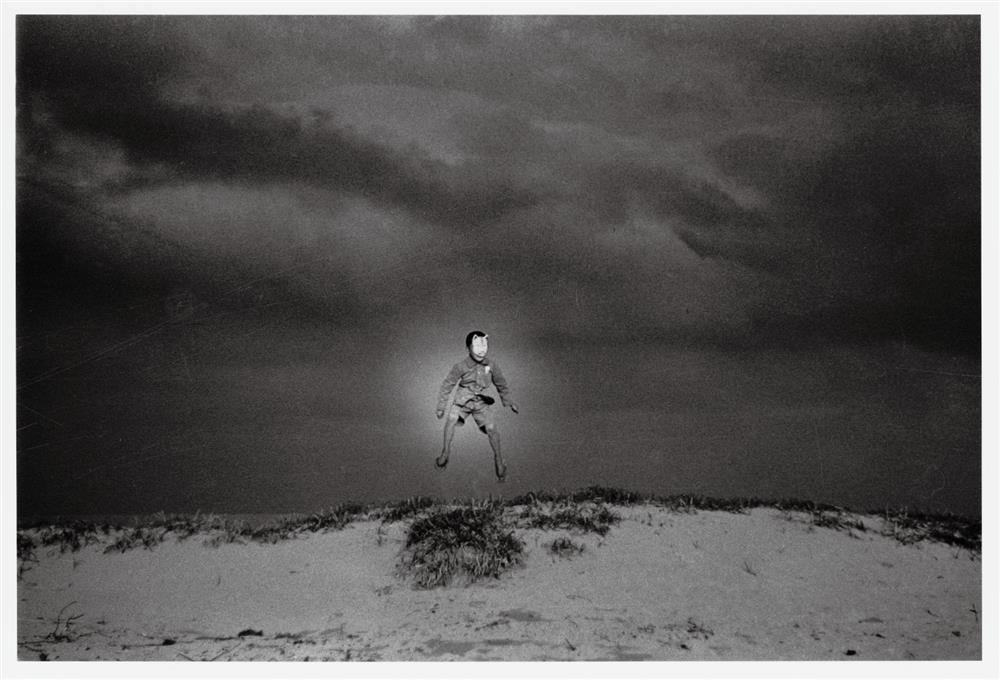

在這次現場所展示的作品裡,若要挑一幅作品收藏,會是哪一幅呢?

應該是1948年的《小狐登場》吧,因為我有一模一樣的狐狸面具(笑),我會想要把這幅照片,放在我的面具旁邊一起掛起來。

Text / Qbee

照片提供 / Each Modern亞紀畫廊、均勻製作、葉忠宜設計師

via / 均勻製作