英雄與美人的愛情故事,一向是人們樂於傳頌的浪漫美談,談起風靡世界的世紀佳偶,拿破崙與約瑟芬皇后想必是不少歷史迷腦中閃過的第一個念頭。適逢拿破崙逝世200週年,與這對愛侶淵源極深的經典珠寶品牌Chaumet,以「約瑟芬與拿破崙,一個非凡的傳奇故事」(Joséphine Napoléon, an(extra)ordinary story)為題,在位於巴黎凡登廣場(Place Vendôme)的Chaumet旗艦店,以珠寶、畫作、藝術品、信札與歷史文件為展品,呈現一場既能展現Chaumet品牌工藝、同時蘊含歷史意義的豐富展覽。

以珠寶、藝術收藏再現拿破崙、約瑟芬的傳奇故事

初入展廳,映入眼簾的即是拿破崙和約瑟芬的肖像畫,點出展覽以兩人間纏綿關係為主線的意涵,從在法國大革命初期的邂逅、結婚、攜手加冕登基攀上高峰,再到因子嗣問題而分開的過程,都在展覽中的蕭邦展廳(Salon Chopin)一一呈現。其中可見首次公開展示的數封「義大利宣傳運動」信札,暗示拿破崙作為政治強者的本質;兩人的結婚證書副本也在展品之列,雖認為僅有拿破崙是為愛結合、約瑟芬則是戀棧財富與權利的聲浪從未間斷,但不可否認的是,這只證書正是這段世紀婚姻的初始,也成了許多創作者的靈感來源,而Chaumet創始人尼鐸(Marie-Étienne Nitot)與兒子François-Régnault Nitot就是著名代表。

拿破崙與約瑟芬的御用珠寶工匠:Chaumet創辦人「尼鐸」

以約瑟芬皇后為名的「Joséphine Collection」珠寶正是Chaumet的當家招牌系列之一,作品靈感則源自於皇后曾經配戴的王冠與頭飾,由此可見Chaumet與約瑟芬之間的深刻連結。回溯十九世紀初期,當時尼鐸為教皇庇護七世(Pope Pius VII)製作的冠冕,在因緣際會之下被拿破崙夫婦瞧見,兩人對這件作品讚不絕口,也成了尼鐸成為約瑟芬皇后御用珠寶工匠的契機。在本次展覽中,尼鐸可說是不可或缺的第三位要角,從早期珠寶製作生涯、到成名後為約瑟芬皇后設計的多樣珠寶,以及過往從未發表過的製作手稿,都是值得一看的藝術亮點。本篇將精選5件珠寶作品做介紹,透過展品不僅能見證Chaumet的創意軌跡,更能窺見拿破崙與約瑟芬皇后的詩意浪漫。

一、麥穗冠冕

麥穗清新療癒的外在形象、象徵豐收富足的內在蘊意,讓它成為許多藝術創作者的愛用元素,就連拿破崙也對麥穗情有獨鍾,因此Chaumet時常以麥穗為主題為約瑟芬皇后設計珠寶。這頂麥穗冠冕約製作於1811年間,巧妙以剛硬鑽石相拼,呈現出麥穗隨風搖曳的柔和形象,約瑟芬皇后首次出席官方慶祝盛典正是配戴這件頭飾,可見其代表性與歷史意義。

二、藏頭詩手鍊

珠寶不僅能彰顯個人氣質、揭示權勢地位,其背後所隱含的詩意訊息也令人為之著迷。圖中這兩條藏頭詩手鍊以七種珍貴寶石製成,分別是鈣鋁榴石(Hessonite)、蛋白石(Opal)、紅寶石(Ruby)、綠松石(Turquoise)、祖母綠(Emerald)、藍白瑪瑙(Nicolo)及藍寶石(Sapphire),若取各樣寶石英文字首並仔細琢磨排列順序,會拼湊出「Hortense」一詞,而這正是約瑟芬之女、拿破崙三世之母「奧坦絲」的芳名。藏頭詩手鍊所蘊含的暖心意涵,也十足反映了Chaumet擅長將複雜情感以珠寶呈現的設計風格。

三、孔雀石浮雕寶石全套首飾

約瑟芬皇后尤愛孔雀石呈現出的碧綠色澤,為此尼鐸父子也常以這款彩寶為媒材,為她打造一些較適合出席非正式場合的珠寶配飾。這套孔雀石浮雕寶石首飾,是目前少數完整留存的全套配飾,在被拿破崙基金會典藏之前,它屬於約瑟芬皇后的兒媳婦奧古絲特–艾梅麗(Augusta-Amelie)。

四、珍珠耳環、雙排珍珠項鍊

約瑟芬皇后對美麗事物的喜愛顯而易見,從她對珠寶的熱愛、裝束的講究都可瞧見端倪,而她不僅醉心於人文藝術,也對植物為之傾心,更擁有一座專屬於她的自然天地—馬勒梅松花園(Malmaison),這是約瑟芬皇后擺脫宮廷生活、尋求心靈慰藉的庇護所。而約瑟芬皇后對自然的鍾愛也反映在珠寶選擇上,她對「天然珍珠」情有獨鍾,圖中左方這對梨型耳環便可見於多幅皇后肖像畫中;雙排珍珠項鍊則以7顆天然珍珠、搭配精美鑽石製成,每顆珍珠可依搭配需求拆卸、安裝,而這樣的「可變換式珠寶」傳統如今仍為Chaumet所用。

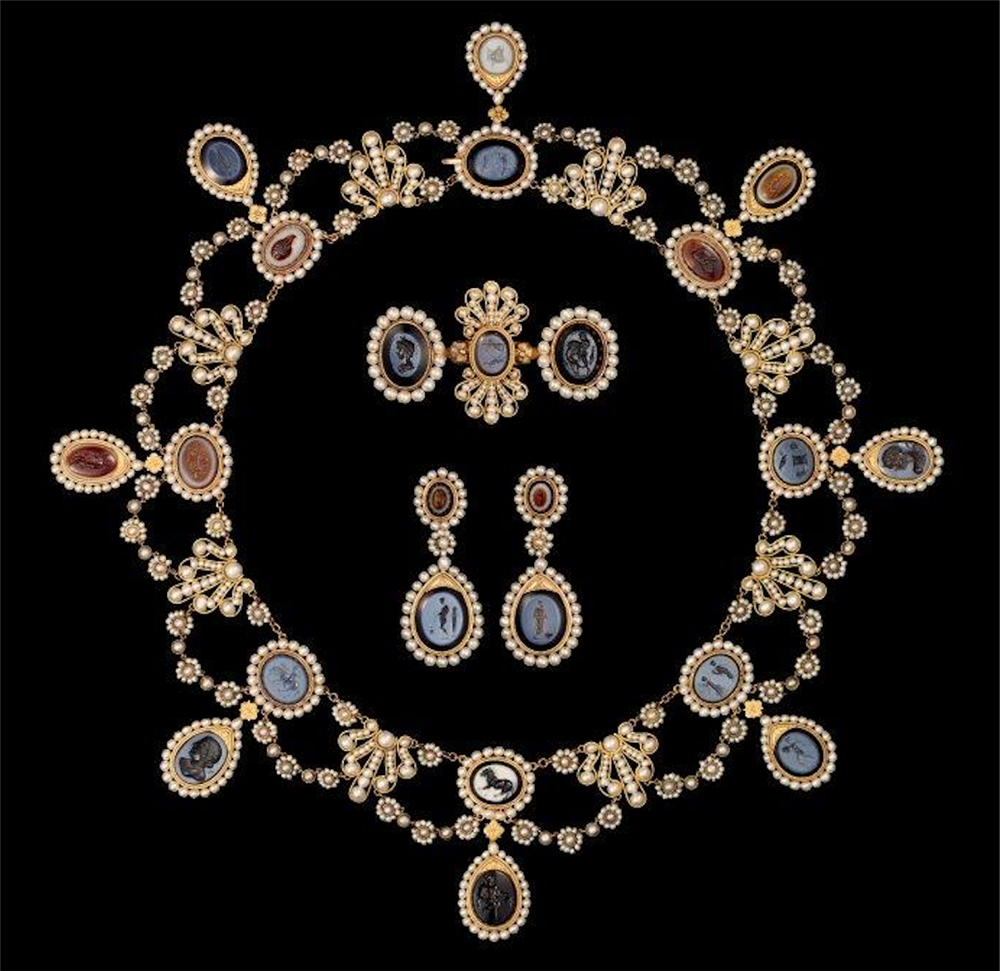

五、珍珠及凹紋寶石套裝

以典型法國帝國風格為基礎,運用珍珠、凹紋寶石並飾以金縷絲製成,配飾上可見古希臘奧林匹克山諸神的模樣,象徵愉悅與喜慶、頭戴勝利之翼的「豐饒女神」也藏身其中。這套珠寶製於1809年,為約瑟芬皇后所有,當時拿破崙在與奧地利的戰爭中取勝,但在政治成功背後,兩人的婚姻問題也逐漸白熱化,終在隔年正式結束夫妻關係,正是因為誕生於如此時代背景,更讓這件作品隱含深刻故事性、也極具傳奇色彩。

「約瑟芬與拿破崙,一個非凡的傳奇故事」展覽

日期|2021年5月19日~7月18日

地點|巴黎凡登廣場12號(12 place Vendôme)

資料&圖片來源|Chaumet