>>第一檔展覽| 小島裡「擬聲現場 in 大稻埕」!打開5感的新體驗

李明璁在臉書粉絲頁紀錄自己的策展説明:

有距離感的時間,是一種魔法。我希望這個展區,裡面陳列的物件,會唸著自己的咒語。或者,用唱的,唱的可能比說的好聽。我不會把這些聲音或東西看作懷舊,懷舊屬於老人。它們也不是復古,復古的前提是已經作古。相對的,就像英文會說still kicking,是的它們還很有力道的、用力在踢著。如果你靜下來凝視或聆聽,就能感受到這些kicking。

我一直相信,每個時代在想像和迎向下一個時代的時候,會用盡力氣地唱出最後一首歌、跳出最後一支舞,彷彿只要讓今天足以永恆,就算沒有明天似的也了無遺憾。

但有趣的是,任何 last dance,都有它的 first step,這些跨在時代之交、認真做音樂活著的人,他們其實已經超前部署跨出了第一步。這也是為什麼,我們聽著以前這些無比厲害的聲響樂音,卻一點都沒有過時感,反而有著與時並進的合拍心跳,甚至還會有一種奇妙的未來感受。所以有時候,我會為自己的老去感到哀傷,但同時卻又很慶幸,自己活過不同的時代。從類比到數位,從禁閉到自由,從苦悶到開放,然後,歷史並不是只會面朝同一方向的單行道,它比較像個迴路,人們一邊向前走著,一邊感受回首過去的意義。串流年代的美好在於,我們可以不受限制、無遠弗屆地聆聽,但難免失落的是,我們在不斷流動的數位洪流中,缺乏停佇、凝神、專注、真正的放空。我們也不再有耐心地跟一首歌、一張專輯、一位歌手或一個樂團,細細對話,甚至與之搏鬥。

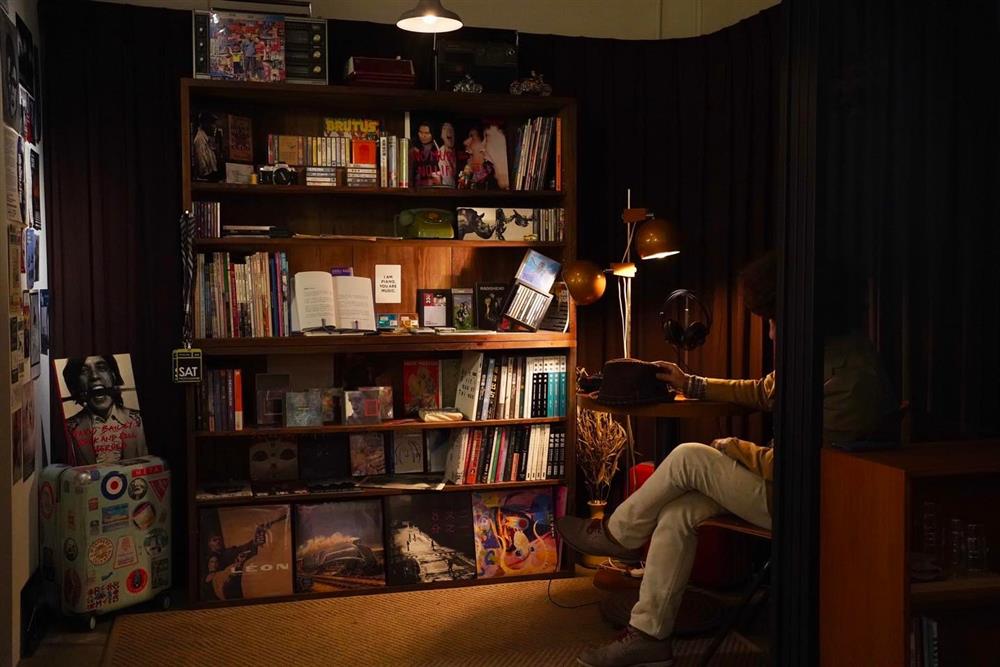

歡迎你來到這個類似我的房間的小角落,一個倚靠各種不同音樂、就能好好活著的青年的小宇宙。邀請你能在此暫停一下自己日常的節奏,拉出一小段有距離感的時間,在安靜的燈光下,讓魔法悄悄降臨。送走一個時代的 last dance,踏出另一個時代的 first step。希望你聽見遠方的旋律,自己的心跳。

音樂創作人柯智豪,作品類型廣泛、國家級大型活動的音樂總監幾乎都能見到他的名字,近期作品從《茶金》電視劇配樂,到高雄流行文化中心《 臺灣文化啟蒙運動》紀念音樂會音樂總監,都是柯智豪的年度代表作之一。從小生長於大稻埕,對他來說,大稻埕有很多「聲音」記憶,這次他分享家族世代居住於此的記憶場景,因而長出音樂軌跡。

展覽外的小驚喜|洞洞票卡

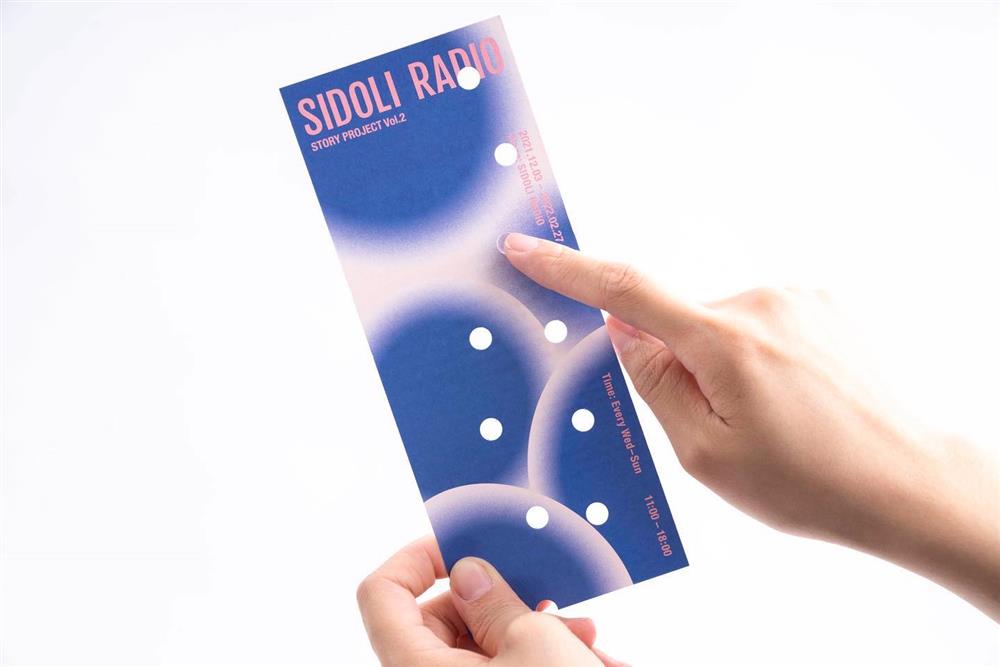

小島裡第二檔展覽 SIDOLI RADIO STORY PROJECT Vol.2《青春聯播 Let All The Children Boogie》,將DM設計成一張洞洞票卡,這是一張邀請各位走進音樂節目實境現場的入場券。青春是什麼形狀,可能是粉色的泡泡,可能是心跳的節奏,也可能是起伏的浪潮。拿到票卡,請動動手,票卡上的洞洞,一個一個戳開,就能透光,回望青春,也看見未來,這一連串圓點設計,串連起來可形成一段音譜,取樣來自一首單曲音樂的旋律波形,這是呼應了小島裡剛發行的第一張概念專輯EP卡帶《ISLAND ROVER小島遊》中(可購得),第一首同名主打歌《小島遊》。

【如何取得小卡】展覽期間,任點一杯飲品 or 消費餐點或卡帶,即可獲贈展覽限定洞洞票卡。

(編註:以前搭乘公車,除了投零錢,還可以購買公車票卡,上車後由司機「剪票」表示已付費,一般票卡,以十格為一張,學生票則是以月票形式銷售,甚至還需要貼上大頭照,便於檢查是票證本人使用,小島裡的票卡靈感就是來自於此。)

資料提供、來源|小島裡、黃子佼臉書粉絲頁、李明璁臉書臉書粉絲頁