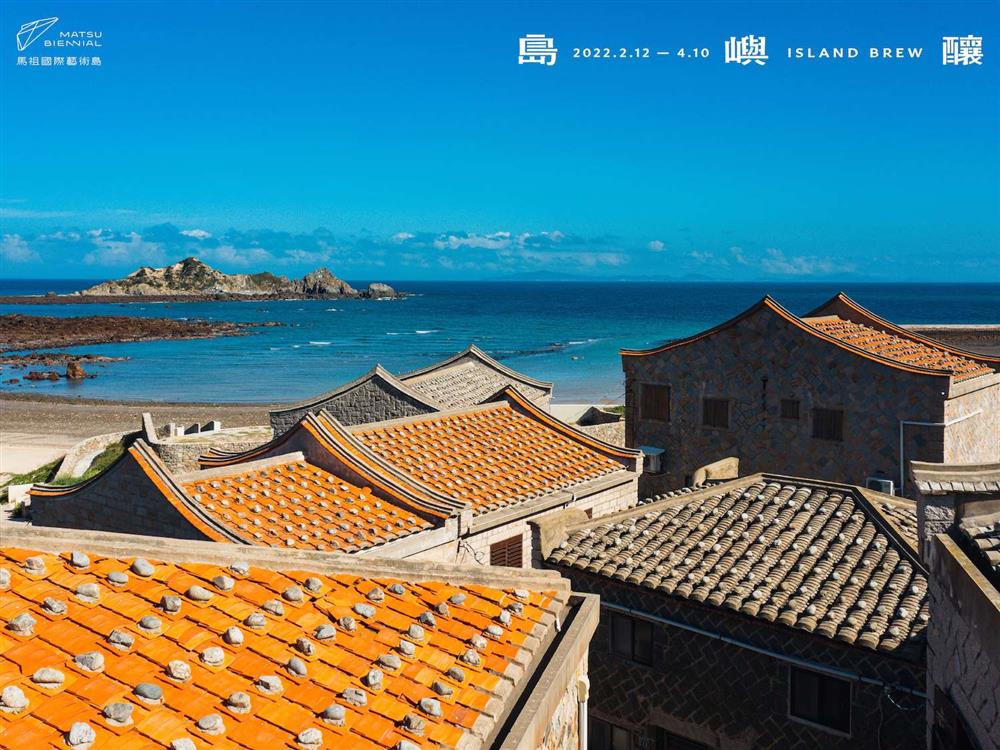

醞釀多時,終於在2022年2月正式揭幕的「馬祖國際藝術島」,是台灣第一個跳島藝術慶典。首屆主題「島嶼釀」,透過8個策展計畫、39件藝術品、3個空間建築作品,呈現41組藝術家與在地共創的精采成果,為過往戰地印象鮮明的馬祖,開啟了以文化治理為主軸的全新篇章。這場空前的藝術盛宴,也是吳漢中繼2019年台中花博之後,另一場大膽的設計實踐。

推動社會設計理念多年,吳漢中回想一路以來的積累,自己形容彷彿是散落的光點終於連成了星圖。他說:「2016年台北設計之都讓我展開理論與實踐的意外人生,這一切沒有人生規劃,但幸運地被時代推著向前,踏上挑戰專業的旅程。逐漸將規劃、設計、文化、藝術、組織與策略,連成一個新的專業架構與方法。」

對他而言的社會設計,有別於傳統定義的為了特定族群服務,而是著重思考如何更有公共性與社會影響力。設計的核心即是提供服務、帶來品質,但社會設計則是綜合型的思考,如何透過大型規劃,增加公共性,進而帶來社會影響力。

人文底蘊融會管理方法,社會設計思維引領文化運動

台大城鄉所的薰陶結合杜克大學商學院的訓練,讓吳漢中吸取城鄉所給予的價值與想法,融合管理學院的方法,疊加成為他心中社會設計的骨幹。「城鄉所教給我的是思考事情的方式,在管理學院則學會執行的方法,思維價值與能力兩相結合,才讓我有機會嘗試,帶來改變。」吳漢中從看似大相徑庭的專業中找到了兩相結合的交集點,成為社會設計理念的觸媒。

不斷前行的他其實也曾迷惘過。2002年城鄉所畢業,吳漢中的第一份工作在國家文化藝術基金會(簡稱國藝會)研究台灣文化政策,放眼2008年,讓傳統的文化事務轉型為當代文創產業。在當時,這樣的作法是一個新的轉向。那也是全國各地文藝季如雨後春筍勃發的年代,90年代起,各縣市展開各有地方特色的文化活動,經濟部、文化部聯手大力推動文創產業前進,漸漸讓設計成為重要的角色,吳漢中持續思考如何讓設計、文化進入庶民生活,並且保有文化意涵。歷經多方嘗試後,吳漢中自覺遇到了瓶頸難以突破,產生了轉跑道的念頭,便前往杜克大學攻讀工商管理,尋求嶄新的思考路徑與刺激。

「但你真正喜歡的事情、在意的價值是不會改變的」吳漢中說。縱使離開熟悉的專業領域,吳漢中仍信仰當初關注社會、文化以及公共議題的核心價值。「過去的基礎成為未來改變的底蘊,人文關懷結合設計訓練,才能推動文創產業。」吳漢中學成回台後,將杜克大學老師 Christine Moorman 的行銷課程發展成為《美學CEO:用設計思考,用美學管理》一書,推動設計管理理念,讓傳統文化設計的創意人才在當代管理系統中得以發揮,也鋪排他往後在台灣執行大型計畫的道路。

從設計之都出發,翻轉公部門,走進民間

2016年「臺北世界設計之都」於焉展開,力求打造具有設計遠見的前瞻城市、導入設計思考、強調市民參與。吳漢中通過甄選擔任執行長,「臺北世界設計之都」成為他第一個實際推動社會設計理念的試煉場。「社會設計理念是『臺北世界設計之都』非常堅持的核心。」吳漢中說,時任台北市文化局長劉維公大力支持,在公共服務、行政系統裡導入設計理念。「臺北世界設計之都」成為一個種子,讓社會設計在台灣遍地開花,各地也同步思考這一波城市設計浪潮。

讓設計改變社會的風潮一波接著一波,吳漢中也被推著不斷自我挑戰。2018年,他擔任「臺中世界花卉博覽會」設計總監,隔年又接任「浪漫台三線藝術季」,吳漢中期待自己能以設計為切入點,讓蘊含其中的文化議題加以發酵,擴大成為有公共影響力的社會企劃。

以「浪漫台三線藝術季」為例,藝術季幅員橫跨5個縣市、10個鄉鎮市、共150公里,打造超過50件藝術作品與100場文化探索體驗的版圖,極具野心。浪漫台三線源自上個世代文化運動工作者積累的經驗,傳承給下一代之後,在地方社區營造的基礎上,掌握文化特質,再以地方振興為目標,以達公共性。2020年起,吳漢中也與林務局合作「阿里山軸帶重塑行動」,透過當代設計師的美學恢復既有的美感,重新詮釋阿里山的文化底蘊,讓文化景觀得以傳承給下個世代。

與公部門合作大規模帶動社會前行是一種方式,吳漢中同時也以個人參與、擔任顧問,實踐理念。例如2021年初春啟程的台鐵鳴日號也由他協助催生,間接推動台鐵建立新的營運模式,不只有觀光列車,更將有全民皆可使用的新型列車EMU3000進場。「從國家形象的角度或回歸個體的感受思考,讓每個人都有所感觸」也是吳漢中的理想。

連年挑戰大型公共案件創作社會影響力,對於吳漢中而言,承接商業案件的判斷核心則在於是否能找到志同道合的夥伴。「認可同樣的價值、文化態度,對我來說是很重要的。」吳漢中說道,回憶起曾與味丹企業集團合作就是一個很好的案例,在大坑上位規劃案中,定下相對生態與永續的規劃原則。但影響他逐漸減少商業案合作的轉折,則在於對於公共性與突破性的追求。「不是每個時代都有機會突破,但每個時代都有商業案可做。」這回,吳漢中踏上了馬祖。

在時代的破口,放眼未來

經過幾十年的醞釀,馬祖積蓄的能量與氣場等到了破口。90年代,台大城鄉所教授夏鑄九、劉可強已開始帶著學生一同進行馬祖北竿芹壁聚落保存計畫,有專家學者的累積,以及馬祖的軍事背景、冷戰文化的基礎,讓若干年後擔任首屆「馬祖國際藝術島」總策劃的吳漢中,可以運用己身經驗的策略方法,開展對十年後馬祖的想像。

「馬祖國際藝術島」在田野調查期間,便廣納當代藝術圈的建言,讓「馬祖國際藝術島」不至淪為缺少內涵容易複製、歷時過短無法深化的大型活動。「活動不等於文化運動。」吳漢中放眼十年,將計畫時間延長,和策展人們共同思考馬祖島上的風土交會,更將當地民眾納入,「希望藉此讓當地居民也有機會思考,作為馬祖第二代、餐廳民宿的經營者,如何把馬祖文化在日常生活中發揮。」力求打造一個跨世代的平台,共同思考馬祖島的未來。

若以「臺北世界設計之都」為起點,10年的時間過去,整體的社會風氣已經改變。吳漢中觀察到制度越臻成熟,各層級公部門更懂得看見專業、尊重專業並與其合作,在行政體系中建立分工機制,公共事務的決策者帶頭改變,更是引領整體組織文化前進的關鍵。「當參與案子的每個人都覺得完成這個作品很有認同感、很驕傲,就不會有螺絲鬆掉的問題了」吳漢中分享道。

一路走來,吳漢中仍記得當初在若水國際服務時用以不斷提醒自己的三個思辨重點:「熱情、專業、影響力」。彷彿三位一體、環環相扣,讓熱情作為追求專業的燃料,有了動能,才能為社會、專業領域帶來改變。這是他的自我期許。他也期待新一波創新的開始。近年文化創意產業風氣盛起,吳漢中也希望對創作、文化有熱情的新銳藝術家能專心致志培養自己的專業,不一味的追求斜槓反而失去核心,「我合作過我最佩服的專業者,通常是『最認真的』專業者」,有很多人是天馬行空,但有很多人用敬業、堅持的態度在看待自己的專業,「很有創意的同時,也要很有執行力」以嚴謹的工法、嚴格的紀律,才有創意發揮的可能。

撰文|謝璇

via 2022臺北文創名家觀點