第42屆徠卡奧斯卡·巴納克攝影獎(LOBA)累計收到來自34個國家、約60名攝影權威提名的作品,共有12位攝影師入圍,其中 LOBA 新人獎也首次與15個國家的大學合作,對年輕攝影師的作品進行評選。所有入圍攝影師的作品均可在官方網站查看。

頒獎典禮結束後,所有入圍作品將於徠茲博物館(Ernst Leitz Museum)進行展出,而後巡迴世界各地的徠卡畫廊與攝影節。今年的作品涵蓋多元的題材、並且有許多年輕及女性攝影師入圍。

LOBA 2022 入圍作品

◆ 琳賽·艾達里歐(Lynsey Addario)《氣候變化戰場前線的女性》(Women on the Frontline of Climate Change)

這位美國攝影記者從四個視角展現氣候變化導致的後果:北加利福尼亞州的女性消防員、巴西亞馬遜地區反抗植被破壞與土地徵用的女性原住民、生活在南蘇丹水災地區的女性,以及在衣索比亞旱災肆虐地區求生的女性。這些照片給人以極大的視覺衝擊,直觀展現了隨著氣候變化加劇,非洲與南北美洲等地人們的生活面臨了何種威脅與破壞。

◆ 愛琳·巴里安(Irene Barlian)《海之陸》(Land of the Sea)

全球最大的島國印尼因氣候變化不斷升級而遭受嚴重影響。數百萬人的生計受到威脅,許多人長期流離失所。此外,首都雅加達已被列為全球陸地下沉速度最快的大都市。巴里安的攝影作品為人們敲響了警鐘,用鏡頭記錄了該國沿海地區所面臨的人道主義危機與自然災害的衝擊。

◆ 亞歷山德羅·辛克(Alessandro Cinque)《病入膏肓的秘魯》(Peru, a Toxic State)

時至今日,秘魯的採礦業依然由新殖民主義結構引領。這組黑白照片記錄了毫無節制的採礦對秘魯當地人造成的嚴重衝擊。由於秘魯礦產資源歷來豐富,採礦業自然是國家的重要經濟來源,但即便如此,當地原住民不僅未能脫離赤貧,甚至所擁有的重要資源也遭到了破壞。

◆ DOCKS Collective《德國西部的洪水》(The Flood in Western Germany)

2021年7月,德國萊茵蘭·普法爾茨州與北萊茵·威斯特法倫州發生異常強降雨與洪水,整片地區遭到嚴重破壞。數月以來,德國攝影團體 DOCKS 對該地區遭受的破壞與重創,以及艱難的重建工作開展了詳細的記錄。

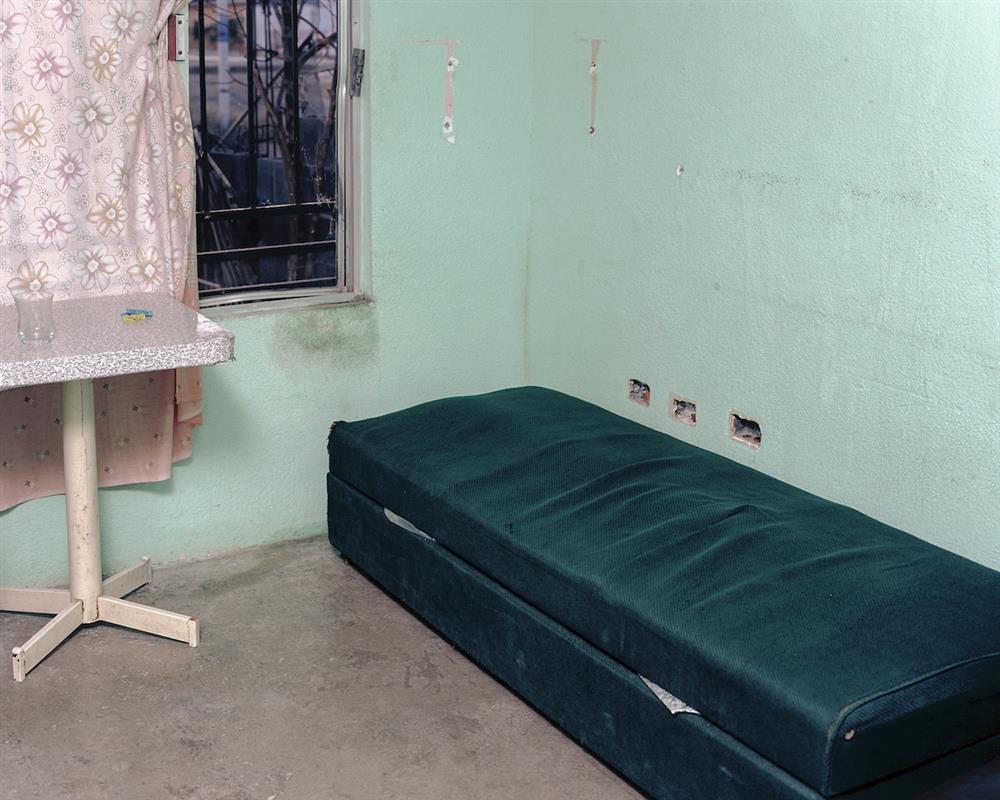

◆ 瓦倫丁·戈佩爾(Valentin Goppel)《停擺歲月》(Between the Years)

該系列作品聚焦新冠時代的年輕人:這位德國攝影師生於2000年,記錄了新冠疫情對他這一代人的影響。作為記錄者本人,他也同樣經歷過對舊有習慣的打破與對環境的無所適從,感受到自己未來的每一個計畫似乎都因此而改變。戈佩爾對未來的迷茫似乎因新冠的到來而雪上加霜,而攝影能讓他更好地理解內心的思緒與顧慮,用圖像展現自己孤獨的愁思。

◆ 琪亞娜·海耶裡(Kiana Hayeri)《諾言刻於冰上,融於日光之下》(Promises Written on the Ice, Left in the Sun)

2021年夏季,阿富汗的局勢歷經劇變,人們再次面臨對於言論自由、女性權利與教育的恐懼與不安。這位在加拿大長大的攝影師生於1988年,現已在阿富汗生活了超過七年,她的作品屢次聚焦女性艱難的生存環境。

◆ 南娜·海特曼(Nanna Heitmann)《剛果泥炭地的守護者》(Protectors of Congo’s Peatland)

本系列作品對準了剛果民主共和國 Lokolama 村的村民,他們積極的氣候保護行動引發了全球回應。該地區是全球最大的熱帶泥炭地之一,儲存著數十億噸碳的生態奇跡,迄今尚未遭受任何破壞,在森林砍伐與資源開採的威脅下,村民們決心成為這片泥炭地的守護者。

◆ 穆罕默德·基利托(M’hammed Kilito)《消逝前夕》(Before It’s Gone)

綠洲是防治荒漠化的重要生態緩衝帶,也是生態多樣性的代表。除了豐富的水與優良的土壤外,棗椰樹也是綠洲的重要資源。如今,由於氣候變化與人類干預,這些資源的平衡正面臨著前所未有的危機。這位摩洛哥攝影師不僅帶來了對這一脆弱生態系統的洞察,也記錄下其祖國的非物質文化遺產——遊牧文化。

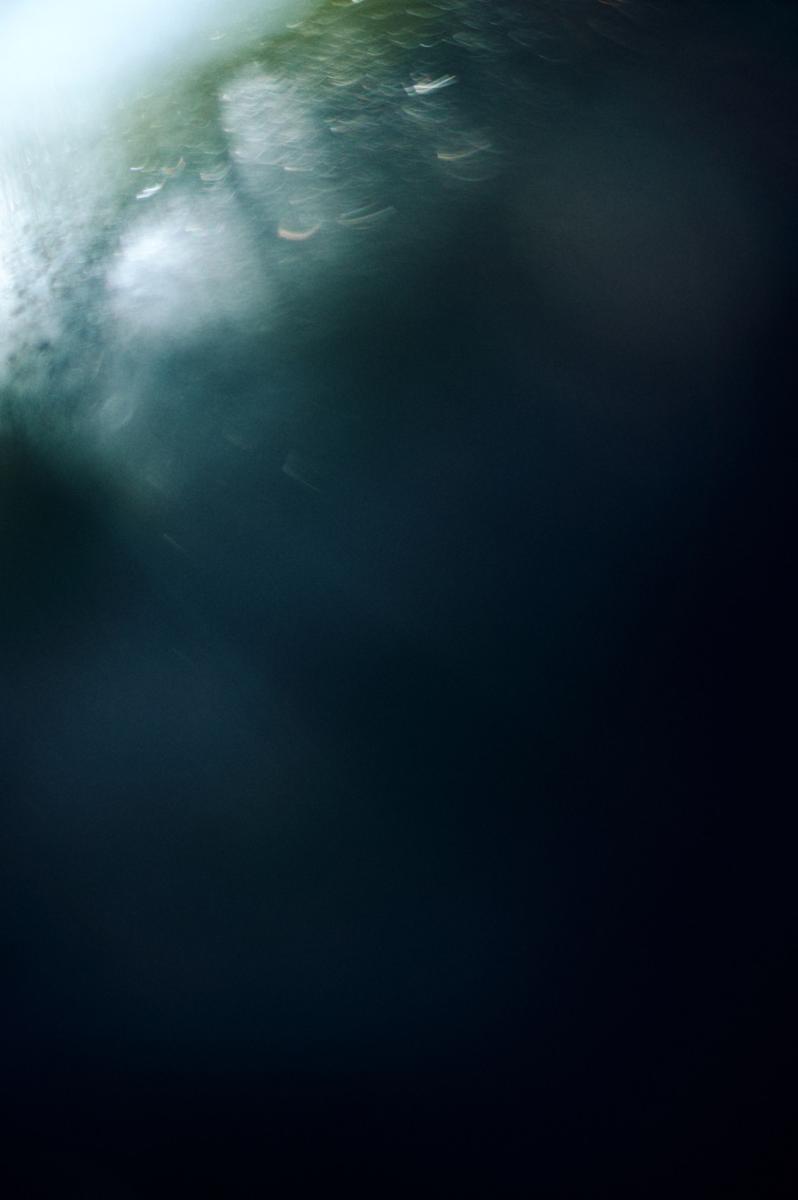

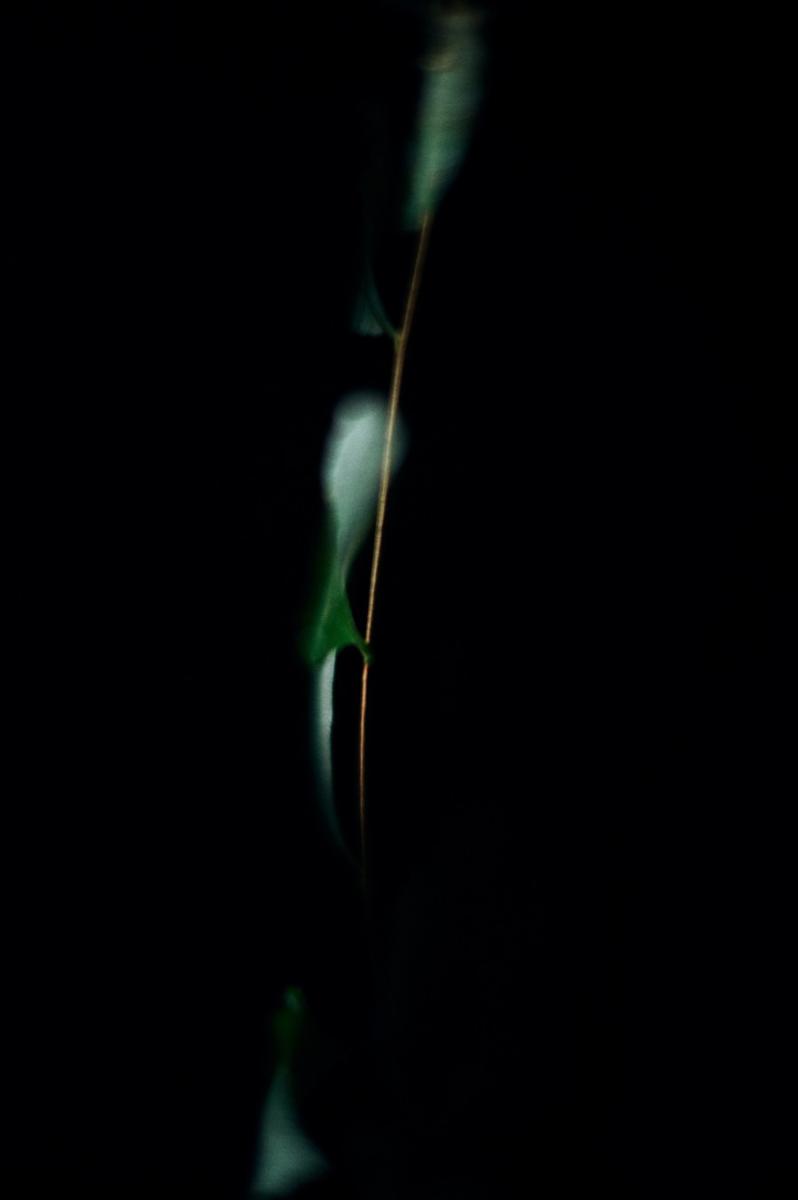

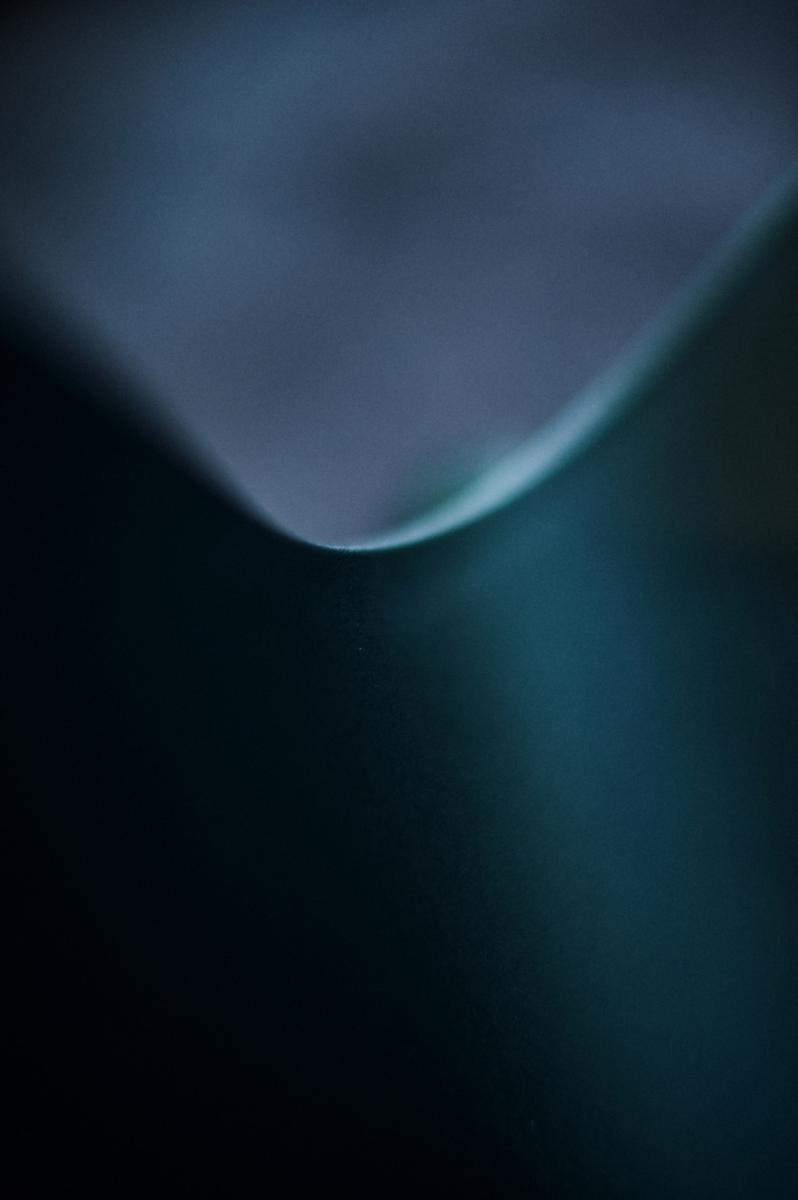

◆ 萊昂納多·龐戈(Léonard Pongo)《地球之始》(Primordial Earth)

該系列作品靈感來自剛果民主共和國的傳統、工藝與神話傳說,並聚焦該國度的自然風光。這位比利時攝影師兼視覺藝術家採取了十分主觀的創作方式,超越了攝影的物質限制,圍繞剛果為中心,以開闢、災變與永恆的輪回為主題,打造了一則關於人類與地球歷史的寓言故事。

◆ 維多利亞·拉佐(Victoria Razo)《海地移民危機》(Haitian Migration Crisis)

本系列作品記錄了來自海地的 Dorjean-Desmornes 一家移民美國的經歷,在漫長的旅途中,攝影師陪伴他們走過了兩個半月的時光。他們的命運是對現實的映射,即使這段漫長的旅途意味著數年的艱辛與失去生命的風險,像他們一樣的人依然會選擇孤注一擲,為了過上更好的生活而加入移民美國的浪潮。

◆ 費利佩·羅梅羅·貝爾特蘭(Felipe Romero Beltrán)《布拉沃河》(Bravo)

在本系列作品中,這位哥倫比亞攝影師將美國與墨西哥北部的邊境地區作為焦點。貫穿該地區的布拉沃河不僅是河流,也是國界。這一攝影作品始於布拉沃河的墨西哥河岸,至今仍未完結。當地的一切人、物乃至建築,似乎都處於動盪中。一切均隨著邊境狀況而搖擺不定。

◆ 拉斐爾·維萊拉(Rafael Vilela)《森林廢墟:美洲大都市的土著生活與環境危機》(Forest Ruins: Indigenous Way of Life and Environmental Crisis in the Americas’ Largest City)

巴西沿海的一片遼闊區域曾是茂密的森林,也是瓜拉尼原住民曾經的居住地,現在,這裡已建起美洲大陸最大的幾個都市。如今,聖保羅周邊地區尚存的少數幾個地塊還保留著六個村莊,生活著約700名瓜拉尼原住民,這些村莊是由政府劃定的、面積最小的巴西原住民聚居區。這位巴西攝影師將鏡頭對準這一原住民群體,在氣候變化的現狀下,對標準的城市發展模式發出質疑。

文字整理|Lucinda Chen

資料提供|Leica