《媽的多重宇宙》以11 項入圍強勢問鼎奧斯卡,看過這部片的人,一定會記得由James Jean 創作的海報,以上下顛倒的兩個楊紫瓊為中心,傳達這個瘋狂穿越時空與人格、擺脫邏輯框架的故事。La Vie 專訪到這位台裔美籍藝術家,探索他如何在多重的文化身份與美學養成裡,開展屬於自己的視覺宇宙。

「我去過台灣好幾次,各種氣味、濕度和食物,都喚醒了童年的深層記憶。我也特別喜歡台灣的早餐。」談起台灣,James Jean用了「深層記憶」,因為他3歲就移民美國。

「老實說,我有一個孤獨的童年。」他成長於紐澤西州,那裡非常安靜,他在春夏季修剪草坪,秋天觀察樹葉變色,到了冬天就在車道上鏟雪。「當地沒有太多亞洲人,我總覺得自己像個局外人。」他的爸爸口音很重,別人都聽不懂他在說什麼;理髮師是義大利人,不知道怎麼剪亞洲人的頭髮,導致他一頭毛燥;和同學吃的美國食物相比,他們家的食物有濃烈氣味;戴著眼鏡的他,常被操場上的籃球和足球砸到,鼻托塌陷、支架扭曲而引發頭痛。

這份局外人的孤寂,引領他逃逸到藝術時空。「作為一個內向者,我透過獨處和專注創作來獲得能量。旅行途中或需要接觸外在世界時,也經常在安靜的時刻獲得靈感,喜歡觀察人與環境的碰撞。社交會消耗時間和精神,但因為藝術,我好像可以逃到另一個時間線,沒有任何世俗顧慮。」他從小就用畫畫打發時間,著迷於故事藉由紙上線條和塗鴉展開。但他接觸的盡是美國卡通和漫畫,直到就讀紐約視覺藝術學院(The School of Visual Arts)前,對藝術史一無所知。他形容大學時期就像「壓力鍋」,短時間內吸收不同老師的繪畫技巧。

不過說到影響最大的藝術家,他指向了從義大利前往中國、於清朝宮廷擔任畫師的郎世寧(Giuseppe Castiglione)。「20歲去台灣時,在故宮博物院第一次看到郎世寧的畫作,繪畫技巧和方式十分特別,卻帶有傳統韻味,我立刻就被震懾。他的渲染技法非常誘人,我好想知道這種不尋常的衝突風格是如何形成。」不斷吸納各種繪畫風格的他,卻在大學畢業後發現,「必須努力忘記所學的一切,才能找到對自我經歷的真實靈感來源。所以我的作品內容是『有意識地忘記、放手』與『潛意識的記憶』之間的掙扎。」

創作的決心,從商業插畫到繪畫藝術

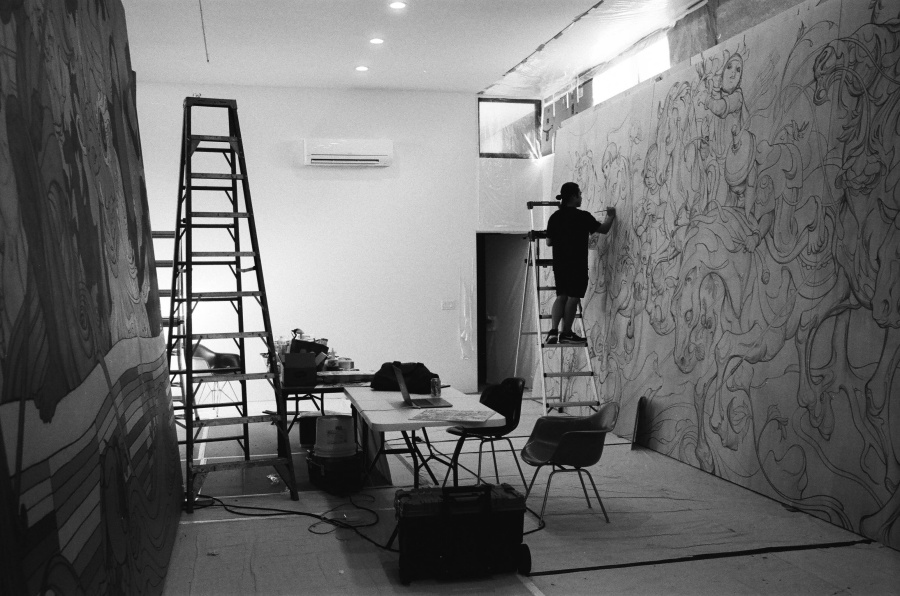

James Jean在創作職涯的出道是華麗的,2001年於紐約視覺藝術學院畢業後,即刻接獲美國漫畫巨頭DC(Detective Comics)、漫威(Marvel Comics)邀約繪製漫畫封面,更在2004∼2008年間,一連斬獲7項有「漫畫界奧斯卡」之稱的「艾斯納獎」(Eisner Awards),至今仍是獲獎最多的藝術家。2007∼2008年Prada也找上門,邀請他創作壁畫裝置、織品印花和動畫電影。

但就在2008年與Prada合作結束後,他決定全心投入繪畫創作,「繪畫是我一直想做全職的事情,但從2001年開始不得不以插畫家為生,也許我也讓自己成為了個人成功的犧牲品。」但商業插畫並非一味輸出,隨著現今創作案規模漸增、需要越來越多人參與時,他在這段時期養成的創作管理專業習慣,幫助就越漸明顯。而在創意上,不論作品是商業案與否,他都以同樣的方式面對創作,因為目標都是滿足興趣與靈感。「但我發現當我不需要考慮目標群眾是否感興趣時,會做出最好的作品,創作之美在於意想不到的結果。」

《媽的多重宇宙》海報創作幕後與彩蛋

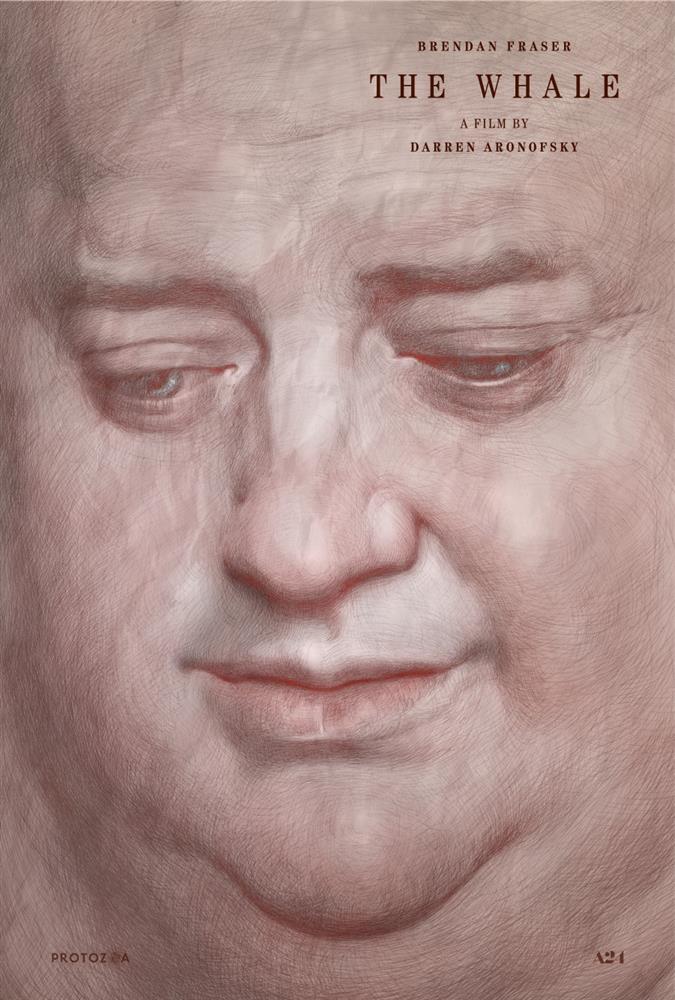

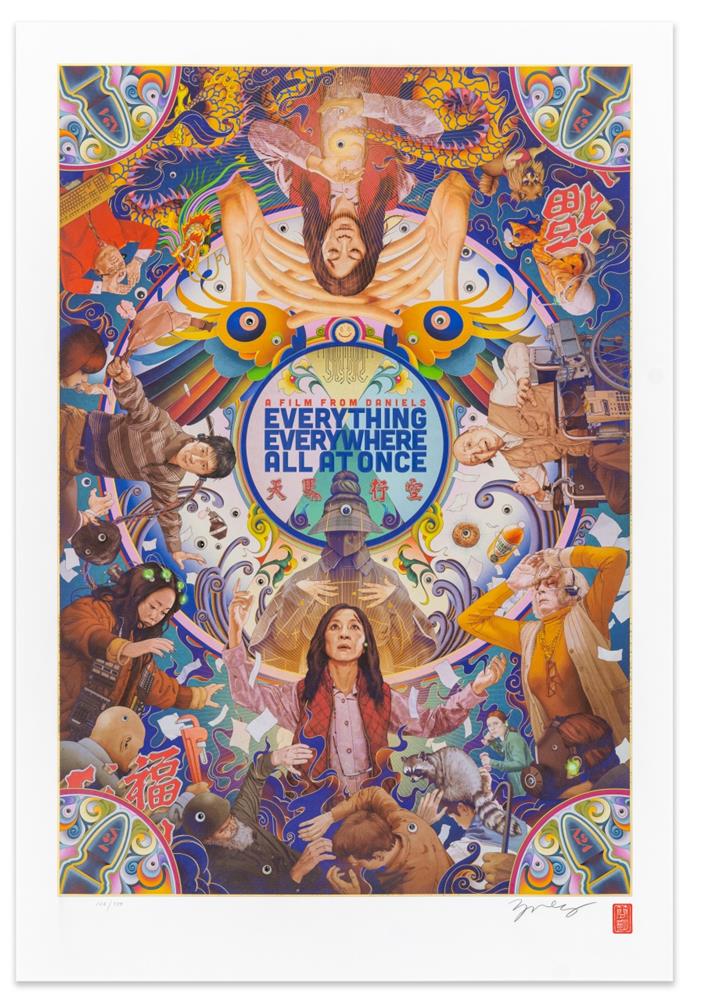

他的創作以繪畫為主,也涵蓋雕塑、裝置、影像等,2017年更跨足影壇,為《水底情深》、《銀翼殺手2049》、《母親!》繪製電影海報;今年奧斯卡入圍作品《吉勒摩.戴托羅之皮諾丘》、《我的鯨魚老爸》、《媽的多重宇宙》,海報也出自他手。他分享了《媽的多重宇宙》海報創作過程,他先看過電影初剪,也拿到數百張製作幕後和道具照片,「這部電影真的很瘋狂、完全打破秩序,楊紫瓊扮演了一個非常多面向的角色,能夠以各種方式表達自己。」

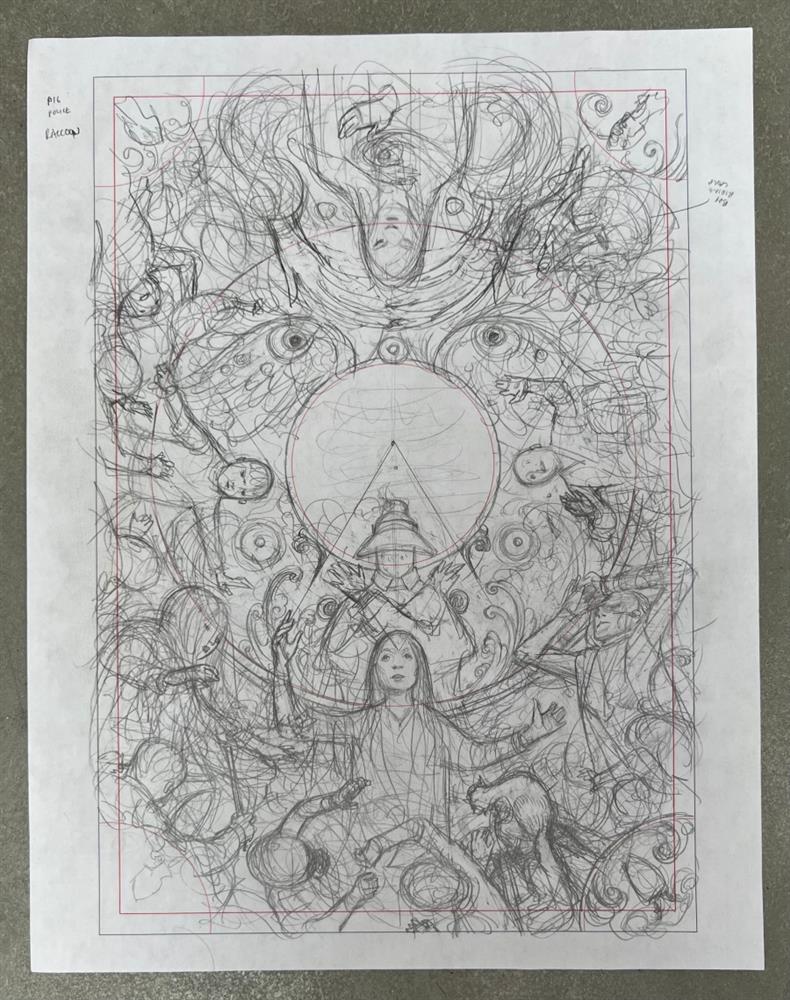

他挑選片中的關鍵時刻和畫面畫出草圖,接獲編導關家永(Daniel Kwan)、丹尼爾.舒奈特(Daniel Scheinert)與製作公司A24批准後,開始在iPad作畫。「這幅畫太大了,我不得不把它分成兩半繪製,才能確保圖檔的高解析度。線條完成後放到Photoshop上色,這個過程非常艱難,因為圖像細節非常多且繁複。我還希望海報即便顛倒也能成立,因此海報中可以看見兩個非常完整的楊紫瓊,一個她正在追尋和疑惑,另一個她是顛倒的,已經達到接受、領悟的狀態。」

「作為一位亞裔美國人,我深深認同這部電影,所以盡可能忠於電影精神。」他希望海報看起來就像西斯汀禮拜堂的天花板,讓觀眾沉浸在圖像中觀看宇宙大爆炸。「其實海報藏有一個沒有人注意到的彩蛋。」他透露,在飾演楊紫瓊爸爸的吳漢章(James Hong)的輪椅上有個計算機,上面的數字是「101010」,在二進位算法等於「42」,而42就是在道格拉斯.亞當斯(Douglas Adams)的科幻小說《銀河便車指南》(The Hitchhiker'sGuide to the Galaxy)裡,關於生命、宇宙和一切問題的答案(the Answer to the Ultimate Question of Life, the Universe and Everything)。這部小說出版於1979年,即是James Jean出生的那一年,他也在青少年時期讀過這本書。

漂流在亞洲與美洲之間的墜落男孩

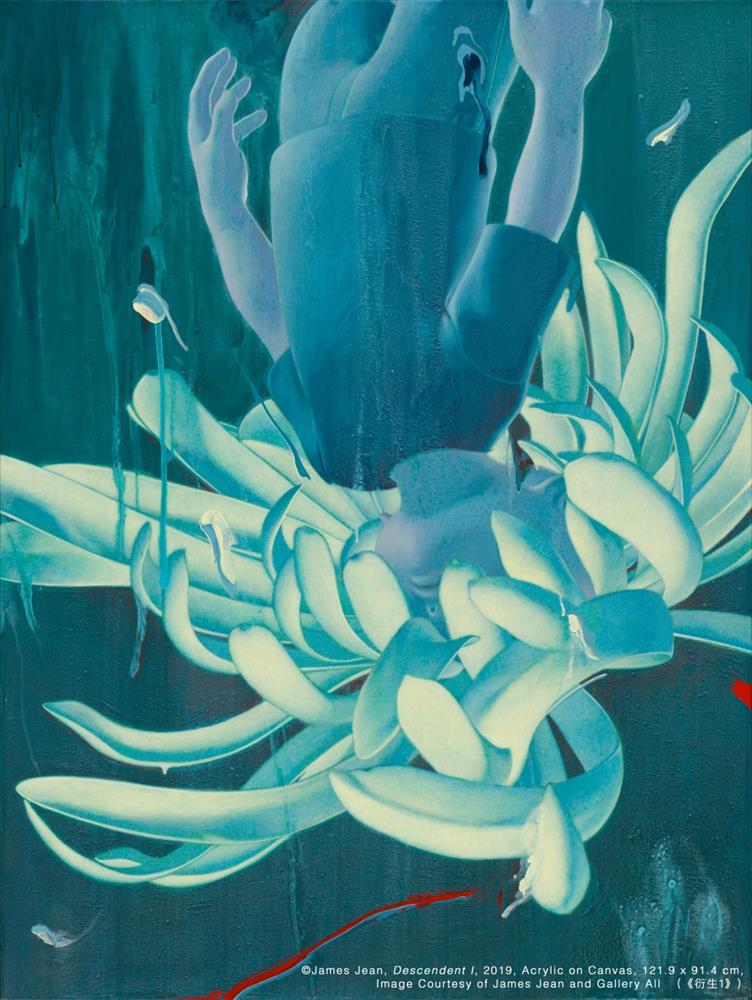

而他從2019年開始創作的《衍生》(Descendent)系列,亦是標誌性的作品之一。當年他受邀於韓國首爾樂天美術館(Lotte Museum of Art)舉辦回顧展《Eternal Journey》,這間美術館位於樂天世界塔(Lotte World Tower),極端高聳的建築令他想起童話故事《傑克與魔豆》,可憐的傑克騎著神奇豌豆莖攀上天空,偷走巨人寶物後擺脫貧困。於是他創作出了《Descendent》裡從天而降的「墜落男孩」,「只要還在做夢,他就是安全的,他被巨大花瓣包覆和鼓舞穿越大氣層,沒有地面,只有用想像投射出的無盡天空。但如果醒來,他將迅速墜入地面,直面現實。他在永恆夢境中漂流,對亞洲來說不夠亞洲,對美國來說也不夠美國,只是漂浮在兩者之間的文化棄兒。」

有趣的是,「Descendent」和「Descendant」(後裔)同音,James Jean說,許多朋友都表示聯想到了他的兒子,且在兒子出生前,自己就開始在畫他了,「因此《Descendent》存在於我創造的時空,不同時空間隔著多孔牆面可以相互穿越。我很快也會穿越到《Descendent》所在的時空,兒子將取代我存在於現實世界。」

這樣顛倒人物的創作,他提及了德國藝術家傑奧格.巴塞利茲(Georg Baselitz),其一系列顛倒畫作旨在減少或破壞比喻性的解讀,而James Jean在《Descendent》作畫過程中,也總有一個階段,會用張狂的筆法把圖像破壞掉,再努力把圖像從邊緣拉回。而《Descendent》系列不只有多種繪畫版本,他也延伸出了雕塑、動畫等媒材。他解釋,「不同媒材創造了用不同方式探索結構和敘事的新機會。動畫的重點在於漂浮,概念是不被束縛在任何特定位置。如果作為雕塑,角色往下墜落必須符合引力,所以我將雕塑放在一面鏡子上來延伸敘事—下墜的自我與上升的自我在沉思的地平線上相遇。」

從商業插畫轉向藝術創作,James Jean現今已在IG坐擁破百萬追蹤,並於紐約、洛杉磯、東京、首爾等地舉辦展覽,山本耀司、BTS防彈少年團等都邀約合作。不禁好奇他是否已成為最初夢想的藝術家?「我的目標始終是獲得自由,但那是一種幻覺,我是工作的奴隸。我仍然對我的繪畫不滿意,但我希望繼續進化,創作出真正超凡的作品。」藝術能打動人心,或許就在於藝術家這份直面自我的誠實。

James Jean

1979年出生於台灣,3歲移民美國,現居洛杉磯。跨領域視覺藝術家,創作領域以繪畫為主,也涵蓋雕塑、裝置、影像等。透過敘事驅動想像與現實間的探索,美學與技巧融合巴洛克繪畫、中國卷軸畫、日本木版畫等。曾於紐約Tilton Gallery、東京Kaikai Kiki Gallery等藝廊舉辦個展。2019年於首爾Lotte Museum of Art舉辦大型回顧展《Eternal Journey》。2022∼2023年於中國展開巡迴展《Eternal Spiral 》。IG:jamesjeanart

文|張以潔

攝影|Eric Nakamura、GA Studio、關里

圖片提供|James Jean