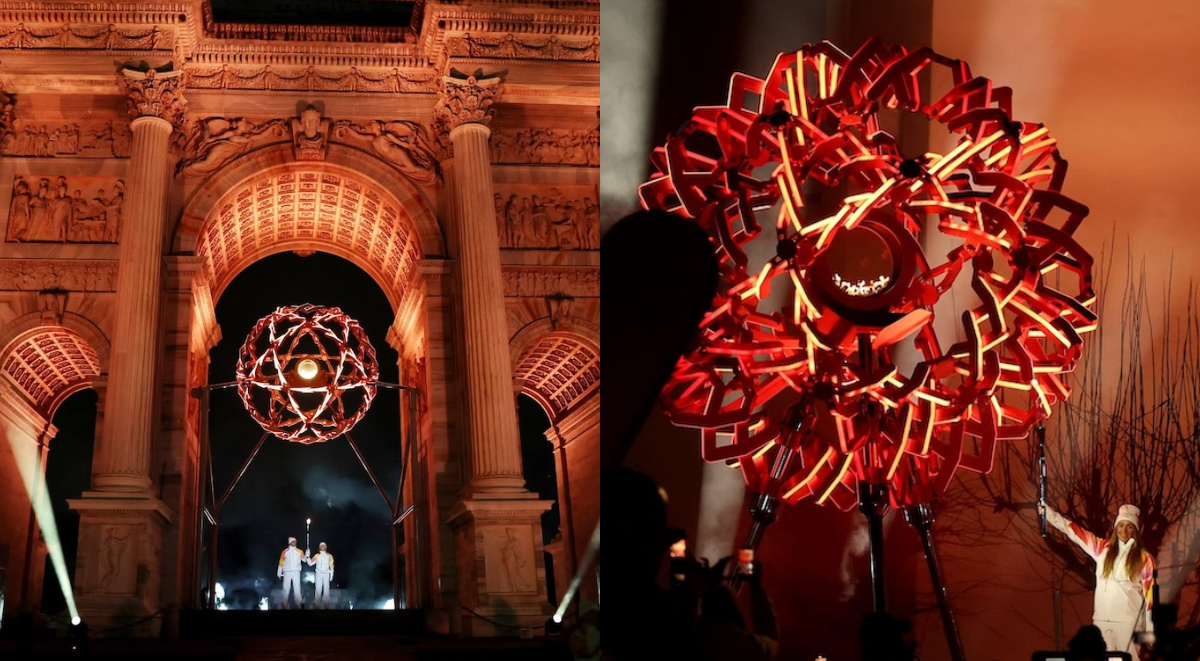

舞台上奪目的紅色燈光,映照著舞台下一張張辦桌會出現的紅色塑膠椅,臺北表演藝中心大劇場瞬間宛若熱鬧廟會現場,然而當紅光漸暗成黑,北管樂曲旋律劃破劇場寂靜,每個人仿若闖進平行時空仙境,走進一場融合傳統與當代藝術的《扮仙》宇宙。

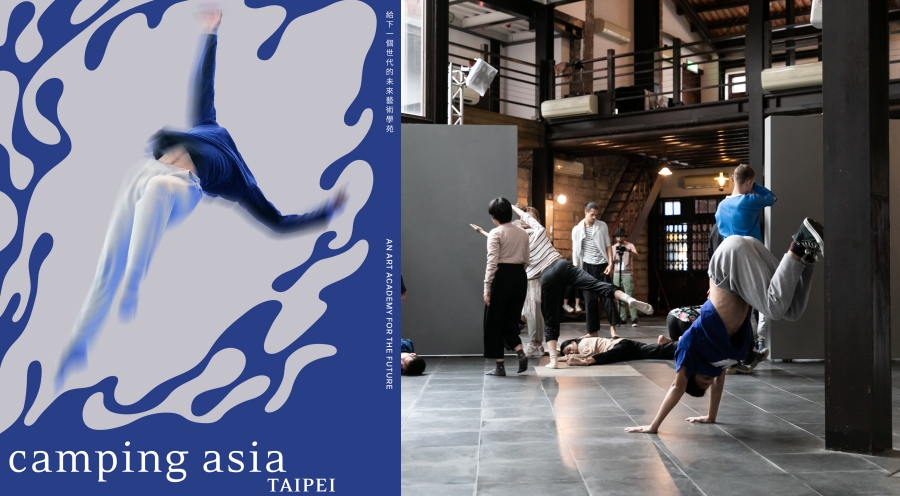

作為臺北表演藝術中心、法國國家舞蹈中心(Centre National de la Danse of France,CND)與香奈兒共同推出的2023 Camping Asia表演計畫之一,由闖劇場團長兼編舞家黃懷德構思的《扮仙》,其靈感正是源自傳統漢族戲曲文化中「扮仙 醉八仙」戲碼。

扮仙是什麼?

早年臺灣戲劇在進行廟會活動或傳統戲曲前,必定有扮仙戲例行公事,藉此以聲聚集民眾外,也具答謝神明、祈求平安之功用。可是隨著時代變遷,扮仙戲從現場演出轉為錄製播放形式,更因新興世代不再祭祀神明,本土活動被數位影視、網路媒體所取代而漸受淡忘。那麼是否有屬於當前世代的扮仙戲,《扮仙》正是透過結合能夠彰顯線條美與力量的現代舞蹈,搭配傳統味濃厚的樂曲,來回答這道被時間浪潮所推進的文化課題。

融入傳統藝術與當代舞蹈的新世代扮仙

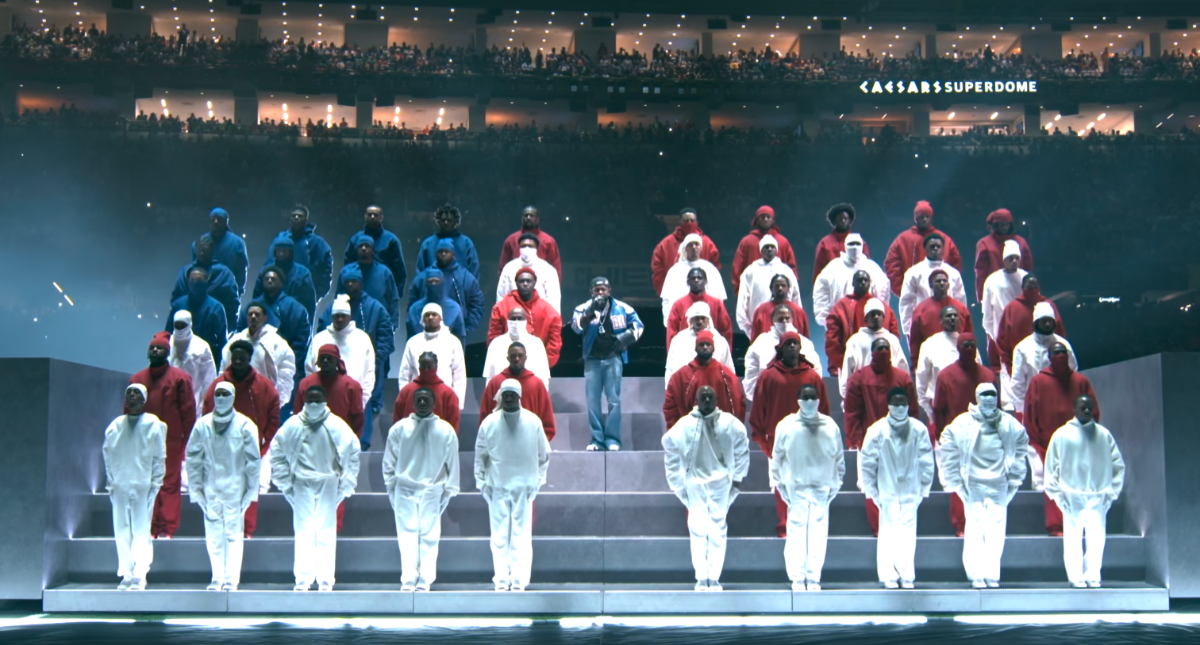

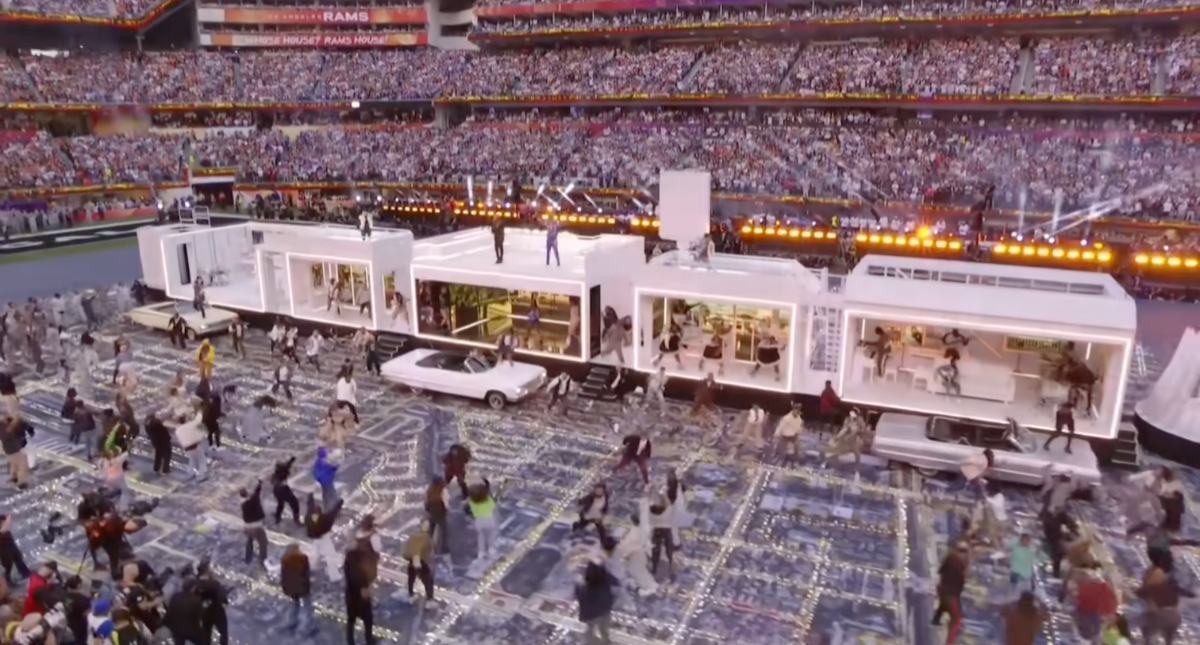

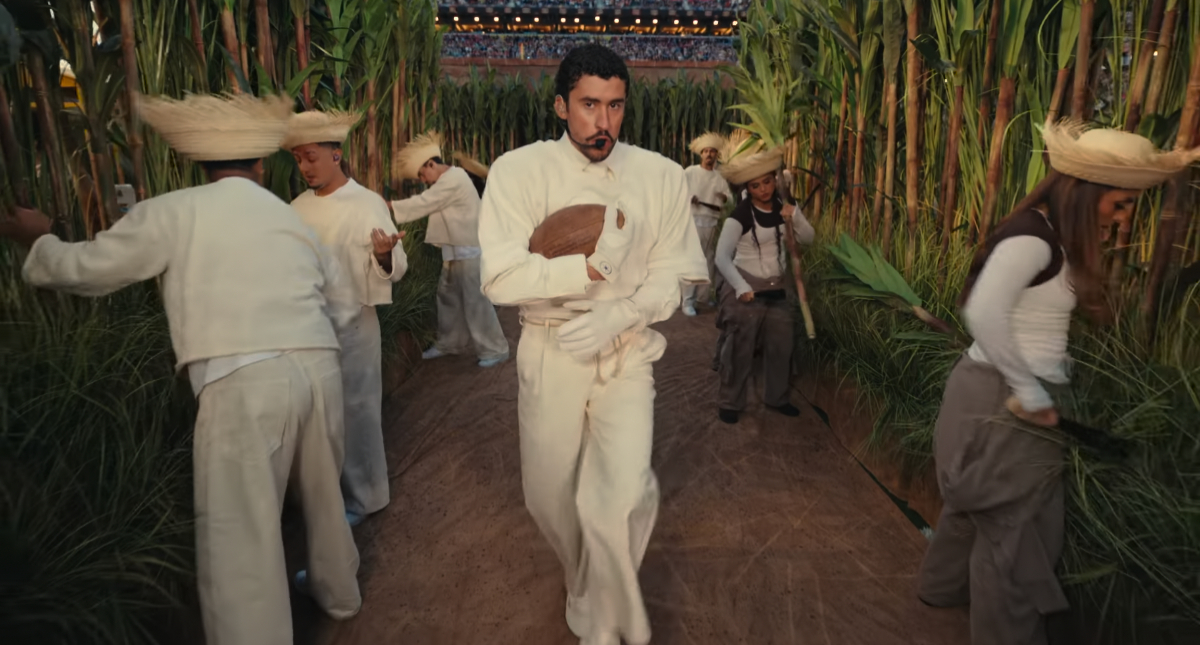

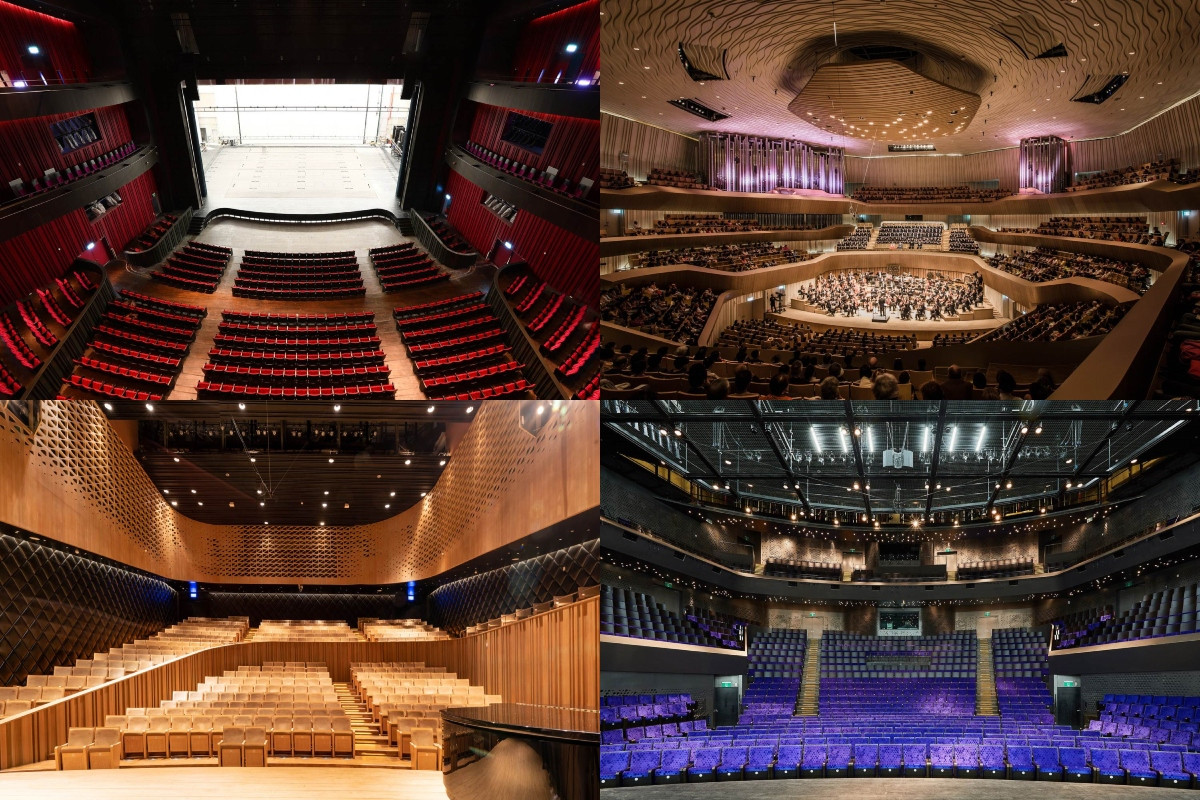

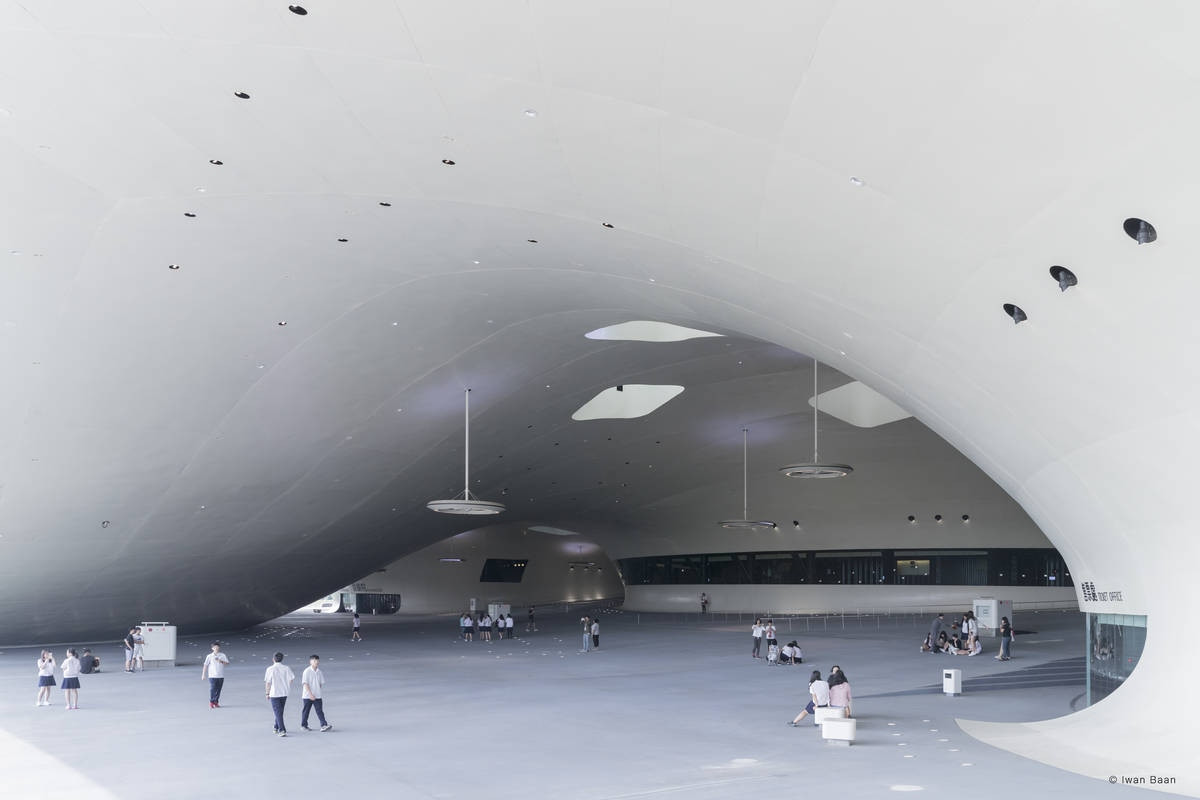

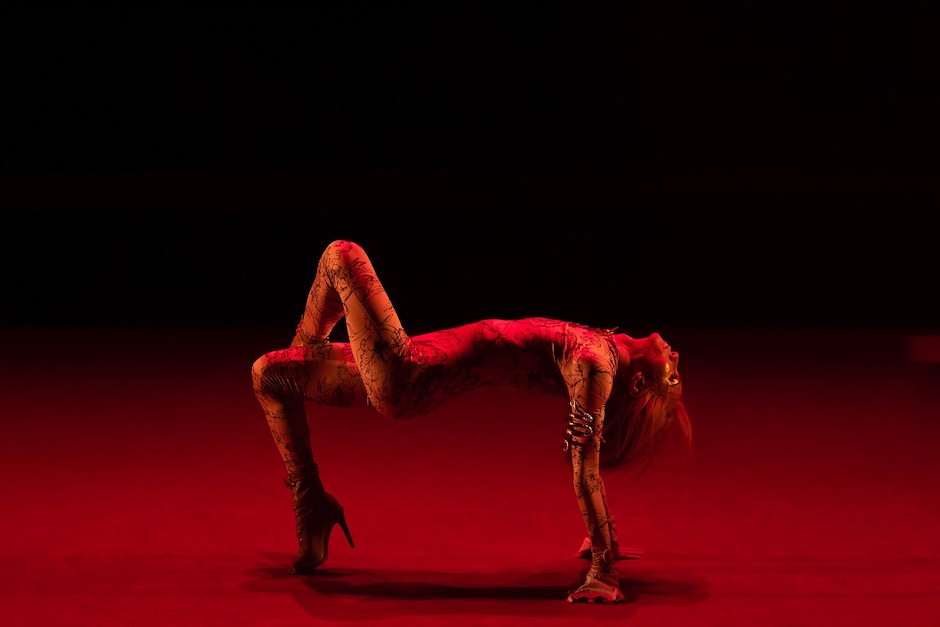

沒有傳統戲曲繽紛華麗的舞台搭景,取而代之的是藉由近距離的三面式劇場舞台,呈現出早期眾人聚首廟宇野臺戲前的氛圍。隨著鑼鼓聲響起,燈光漸暗,當一束光自舞台上方灑下,宣告眾神即將到來。扮仙好戲以壯碩男舞者揭開序幕,其不時變化姿勢展現肌肉力與美線條的健美姿態,看似滑稽卻堅毅十足;緊接著身穿紅色舞衣的女子出現,不停地以探戈舞步遊走於舞台,嫵媚的神情與身體律動,像是勾了台下眾人之魂。

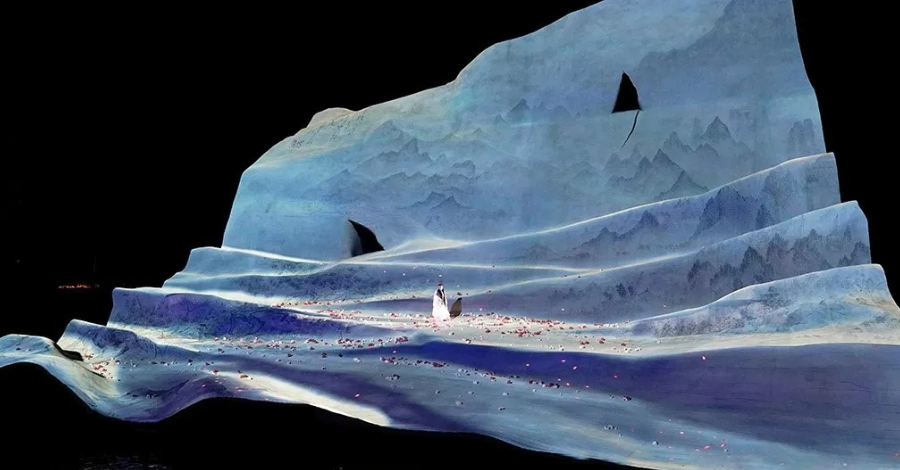

隨後,在嘉義北管團隊所演奏那令人印象深刻,卻重複性極高的戲曲旋律中,太極、流行街舞、舞綢、鋼管、高跟鞋舞蹈等,象徵現代社會中不同群體的眾神接連登場,對比最一開始傳統男女形象鮮明的神仙,像是一步步堆疊編排,破除性別刻板印象,最終迎來更加多元包容形象的神。

60分鐘的演出,由簡至繁慢慢推進,不僅勾勒出呼應現代社會的眾神個性,也由於每個神都極其獨特,看似「神仙打架」的舞台效果,卻在舞者踏出每一步伐逐漸理解,悟出其中的和諧美妙,正如最終從天而降的桃色彩帶,宣示著讓我們好好慶祝,擁抱彼此每個人心中的神。

《扮仙》交錯歷史記憶、性別認同與傳統藝術的多重思考,啟發了一項當代的發明工程,借助人類尋求精神安托的傳統表演形式,標記一個重大的時代脈絡,從對「扮仙」戲的破立,讓創作者與觀眾們有機會與傳統對話,重新認識傳統文化之餘,也反思所處的當下,傳統藝術在未來該如何被觀看?社會是否真能如舞台最終祈願「國泰民安,性別平權」?

圖片提供|臺北表演藝術中心