2015年7月,長期耕耘於宜蘭二十餘年,由建築師黃聲遠帶領的田中央聯合建築師事務所(後簡稱田中央)首度跨越太平洋,在日本知名建築藝廊TOTO GALLERY‧MA(TOTO 間美術館,後簡稱間美術館)展出個展。做為首度獲邀的台灣建築團隊,在這座過往曾經展出安藤忠雄、伊東豊雄、SANAA等建築大師的日本建築聖殿中展出,同時為田中央出版專書,對於田中央而言無疑是一大肯定,更是台灣建築史的里程碑。

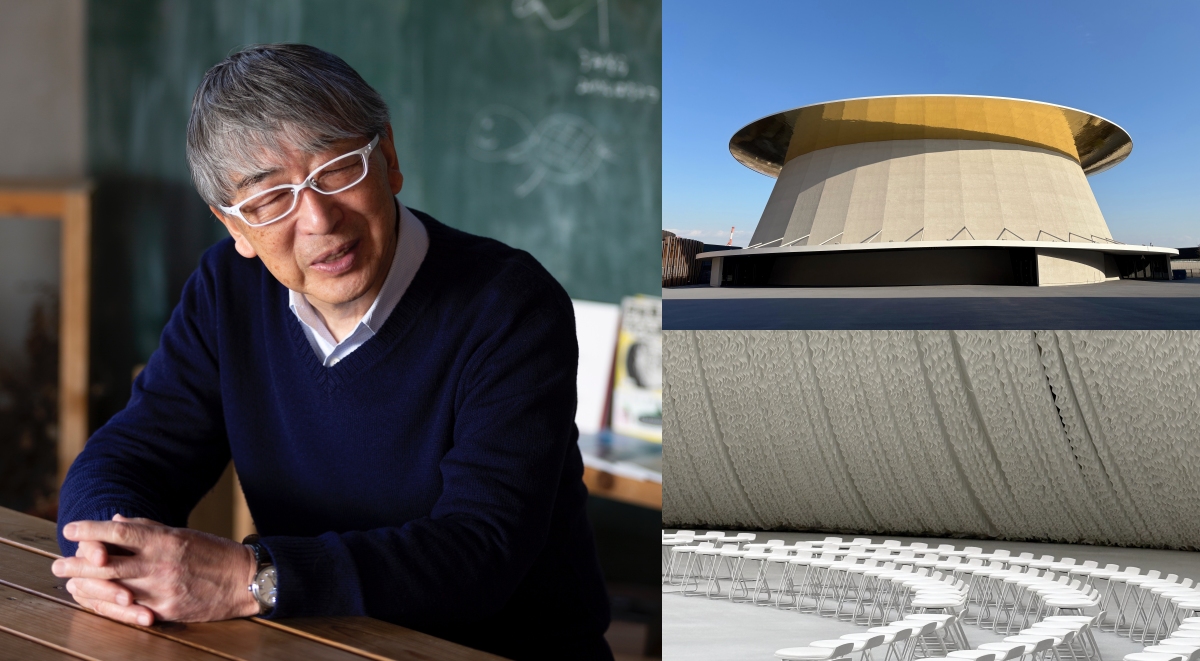

La Vie此次親往宜蘭田中央,專訪主持建築師黃聲遠、執行長杜德裕及田中央的夥伴們,並跨海專訪間美術館營運委員會的成員、日本建築大師內藤廣,從台灣在地及日本異地雙視角,一同理解田中央的建築精神及那可貴的宜蘭經驗。

黃聲遠與宜蘭二十幾年的對談熟悉到從水高就能知悉時間與季節的變化,他說:「其實你在宜蘭住久了,對於每天水的高度是會有感覺的。而蘭陽平原最美的就是水的穩定度,放眼台灣,像宜蘭水文分布如微血管那樣密的地方其實很少。」

建築形式反映著人與人之間的關係

長期在宜蘭經營的他,學界曾以「批判性地域主義」理解他的作品,回應他從在地出發卻又非懷舊的風土建築,並仍然掌握現代主義的現代性及進步性精神。他笑著說:「其實我沒有想這麼多耶,因為我個性上還是比較爭取不被束縛的狀態。我真正關心的應該還是人與人之間的關係」。

那樣人與人之間的關係是模糊及重疊的。在美國求學工作時,他清楚地知道自己是會回來的,因為在外地,一旦說再見就是真的再見了;但在台灣,他形容就像是爸媽跟你說早上去工作,傍晚會回來,我們共走過一段,雖然短暫分離,但之後又會再度相遇。「你會對這種事情充滿期待。我一直對於重疊、對不準、不穩定的感覺是有興趣的,所以你可以在我們的建築作品看見有許多這樣的呈現。」因而在宜蘭社福館、礁溪生活學習館、或是羅東文化工場皆可窺見每個系統獨立存在,卻又相互重疊交叉的設計關係。

關注於人的特質同時也體現他對公共空間的關懷,在丟丟銅森林、宜蘭三星展演場及大尺度的羅東文化工場,皆以棚架形式為城市鄉鎮留下「空」,取代商場興建,讓在地住民擁有活動場所。於羅東文化工場連接運動場之處,捨棄平地規劃,因為平坦土地很有可能被運用為籃球場,一旦固化功能,就被部分使用者獨占,喪失了所有大眾可接近的親近性,因而他設計了一片斜緩草坡,不僅順利銜接棚架廣場與操場的高低差,不限定場域功能,更擴及了大眾的使用可能性。

不提出落入俗套的答案

「你知道要做一個有文化意識的建築師,是要耐罵的。」

許多人都以一股革命般的反抗精神形容田中央,黃聲遠老實說:「其實我們早期也沒有故意想到反抗,只是覺得若回應的是一個太過俗套的答案,那做不做似乎沒那麼大的差別。」

最近在淡水開幕的雲門劇場也是如此。對於這片曾是中央廣播電台的基地、威權氣息濃厚的場域,黃聲遠在建築細節中隱喻著他對於後殖民時代及曾為軍方建築的態度。在建築形式上,除了對應觀音山山景的建築造型,呈現雲門的大器;他堅持保持建築的不完整感、粗糙感、臨時性,表現出雲門的草創精神,甚至刻意留下一些可能會被批評的破綻。「我抗拒的是不喜歡別人跟我說何者較好,當你給出一個幾乎完成的答案,就會有比較。所以我從來不讓它完成,因為這世界不該有答案。面對那些破綻,我是真的不知道答案,如果在我不清楚答案的情況下,勉強去回應它,我寧可留到未來。」這些黃聲遠在一些細節中留下「破綻」並不影響結構安全,也非刻意地留下問題引發討論,只是誠實面對自己的未知。

從建築至基礎建設,整合性思考城市議題

尋逛宜蘭,從西堤屋橋延伸至津梅棧道、冬山河水門橋、至最近正在施工中的寒華橋,田中央的作品從來不僅限於建築,更擴及至大型的土木工程建設,這是在分工極細的日本建築界難以想像的。位於寒溪之上,連接宜蘭原住民部落的寒華橋,在田中央的想像中,不再只運用漂亮欄杆形塑橋樑美學,他們讓寒華橋呈現如溪底砂石般的質感,橋樑不再突兀於地景間,而是隱身於其中,化為自然中的一部分。

「我發現我對於這些基礎建設(Infrastructure)的興趣,慢慢都比建築還要大。」黃聲遠說。「我們現在的土木工程例如道路或橋樑,都只有『環境影響評估』,未來能不能有『文化性影響評估』呢?如果能讓對藝術、美感比較有感覺的人進入,加入一些無形效益,會讓投資更值得。」黃聲遠反思的是城市基礎建設的整合思考,在規劃交通系統時,除了本位的交通思索之外,仍需考慮美學等文化性多面向討論,相較於建築對於公眾產生的效果,基礎建設泛出的漣漪可能還要更大,受益的人還要更多,這也是田中央積極參與交通系統甚至觀光整合行銷系統的主要原因。

非城非鄉的想像

二十年來,宜蘭從一座無以名狀的場域,在田中央、公部門、工程部門及在地住民的奮鬥下,逐漸擁有了自己的樣貌。雪隧通車後,更成為忙碌大城的後山桃花源,但也無可避免的面對城市發展進程中的難題。從前黃聲遠提出了一個城市不超過10萬人的想像,如今他漸漸萌生「非城又非鄉」的不同想法。因為如果城市不超過10萬人,城市無法更新,但若一直將容積塞到城中心,高密度的城中心住民們又犧牲了生活品質。如何兼顧城市及鄉村的生活品質?

黃聲遠提問著:「如果我們把重點放在『山跟海的有意思』,以嚴格生態保育規定維護宜蘭的山跟海,但在宜蘭中央高速公路以西的區域放鬆一些容積限制,這是我最近的思考,讓宜蘭非城又非鄉。」模糊城與鄉的邊際,創造出城市邊緣的氣氛,讓不管或城或鄉的宜蘭住民皆能親近自然與綠地,是黃聲遠所提出的未來想像。

(2018/04/30更新) 獲頒第三屆總統創新獎 黃聲遠以家書點出台灣建築界困境

以個人名義獲頒第三屆總統創新獎的建築師黃聲遠,發表得獎感言時,以「寫給女兒的一封信」訴緩緩道出台灣建築界面臨的問題,他提到台灣至今依然沒有一座建築博物館,承接公共工程案時,也得時常面臨資金短缺,心有餘而力不足的困境,但他看見許多同樣意識到問題的優秀建築師開始改革自己,他盼望「不只站在高牆的另一邊,而且決心把事情做好。高牆有一天會變成土壤,有一天會變成支持你們的肩膀」。

節錄部分內容

在歐洲,我們終於平等的交到了很多朋友,透過各國之間友好的「建築博物館互助系統」,避開被孤立,分享台灣的美好。只是他們不得不驚訝:台灣至今沒有建築美術館,「你們的審美和認同如何累積?台灣是怎麼做到讓孩子們,#甚至未來的公務員覺得美好家園的重要?」其實他們還不知道,台灣連以前做好的公共空間,都沒有能「好好養護」的文化。

那天,看妳申請大學,跳過選填建築的時候,我竟然有鬆了一口氣的感覺⋯我已經55歲了,還得常常向已經有各種病痛的爺爺奶奶借錢發薪水。

好笑的是設計公共工程,不只得先幫國家融資,面對一次又一次「就算承辦人員有心,卻一不小心又抄到舊條款」的惡夢,堅持不放棄,是不願讓承受越來越多文書規定的青年徹底失望、甚至不願意再進場。小米呀小米,能夠「批判近利、反省未來」的公共建築,永遠是全世界人民據以相信「自己可以做主」的心理基礎;聽見別人的聲音,超越被框住的夢想。完全忘掉自己、奮力一搏的那一刻,我們才有機會從本質中「創新」。

而我最要好的朋友們,包括妳的媽媽,都仍在社會最需要的時候奮不顧身。我們都曾被調查,我們都曾被搜索,親愛的小米,當他們衝進家門的時候,我知道你不會哭。

我們選擇不只站在高牆的另一邊,而且決心把事情做好。

高牆有一天會變成土壤,有一天會變成支持你們的肩膀。

不是所有的事都源起於公家,在每一個角落努力,我相信從理想出發的政府,一定不會忘掉初衷。親愛的小米,在妳離開家鄉獨立飛翔的時刻,請不要忘記,幸運做為台灣人永遠的堅持:

生而自由,和風一樣自由,和雨一樣自由,和野草一樣的自由。

做和不做,都是我們自己的決定。

Info | 黃聲遠建築師

黃聲遠,1963年生於台北,台灣東海大學建築學士,美國耶魯大學建築碩士,早年曾於Eric Owen Moss Architects擔任Project Associate,回台灣前於North Carolina State University任教。

他堅信建築的根基是紮在真實的生活上,但生活最真實的狀態,卻非物理驗體般固定不動,而是無時無刻變化。因此,這精確的認知本身,卻潛在地指向不精確的或變動的狀態,這就是黃聲遠與後來成形的田中央創作的特質。

Text/彭永翔 Photo/王漢順 via/田中央聯合建築師事務所

【完整內容請見《LaVie》2015年08月號】