更新:根據日本媒體報導,建築大師磯崎新於2022年12月28日,因自然衰老辭世,享耆壽91歲。

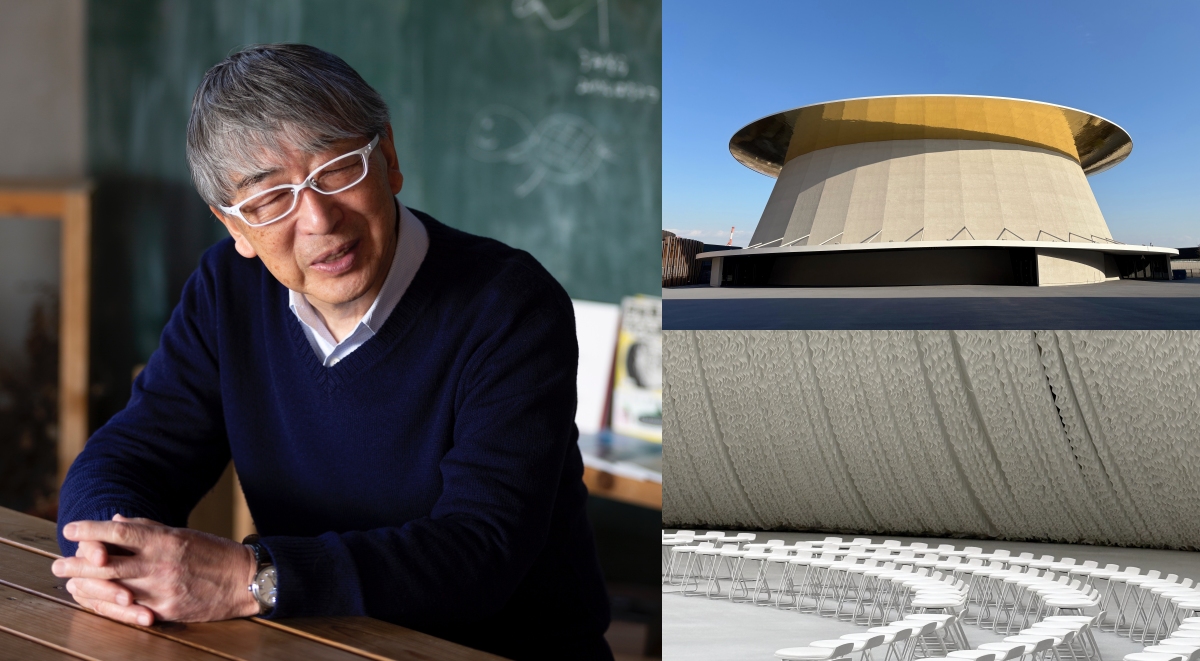

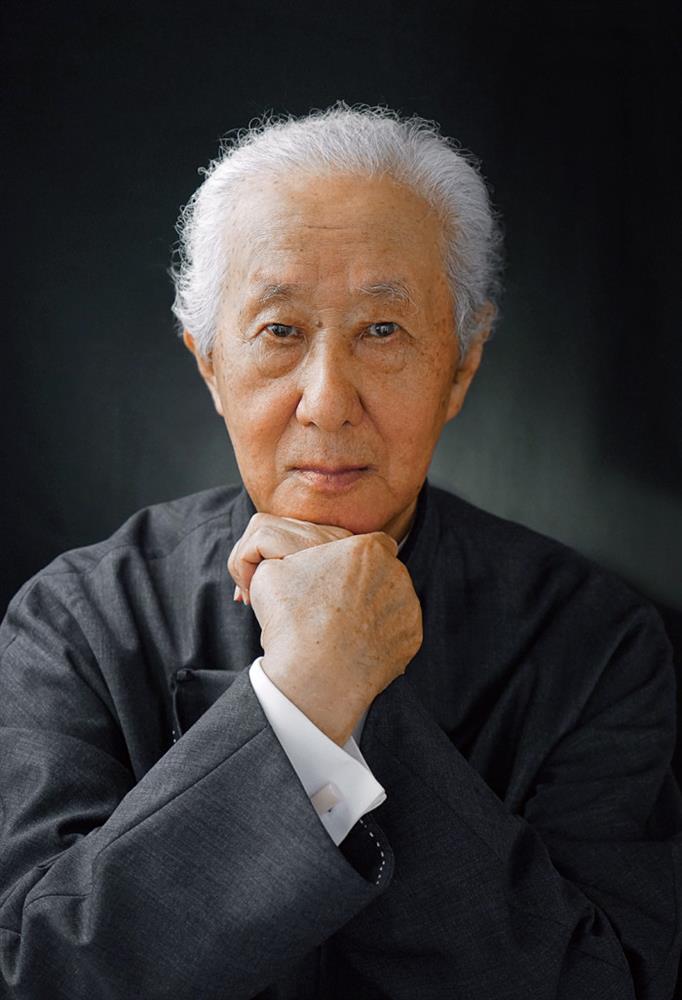

在公布2019 年普立茲克建築獎(Pritzker Architecture Prize)得主前,不少人已紛紛開始猜測獎落誰家,而這次得獎者正是來自日本的知名建築師磯崎新,目前87 歲的他,在世界各地已有超過百件作品,並在當代建築史中有著舉足輕重的地位,不僅是日本建築代謝派核心人物,更是日本首位建立東西密切建築設計交流的重量級建築師。

出生於日本大分縣的磯崎新,兒時曾歷經日本廣島、長崎核爆事件,他曾自言對建築的最初認識是來自建築的空無,這也影響他後來不斷思考該如何重建家園與城市。就讀東京大學時,他進入建築大師丹下健三門下成為其弟子,後來也成為代謝派的核心成員之一,並在個人建築師職涯的早期,便針對城市與建築的關係提出了前衛的理論,其中也反映了代謝派的建築宗旨。面對日本戰後百廢待興的磯崎新,憑藉著對建築的熱情與想像,提出了「空中都市」的理論,像是在「空中都市─新宿計畫」中,他認為可以在既有城市上運用橋樑般的柱狀結構,另外蓋起高於舊城的「空中都市」,如此便能減少城市面積的使用,並解決城市人口大量成長的狀況。

除了城市設計理論,在同時期,磯崎新也在自己的故鄉設計了大分縣立圖書館(Ōita Prefectural Library)。這個後來更名為大分藝術廣場的建築,設計靈感來自不斷成長的人體,其採用裸露的混凝土作為結構,並運用天窗、窗戶讓自然光進入室內,不僅具體實現代謝派的宗旨,也是日本粗獷主義建築的代表作之一。

大分縣立圖書館

在1960年代,身為代謝派一員的磯崎新,不但已成為日本知名的建築師,同時期他也更積極的跨出海外,足跡遍及伊斯蘭世界、中國、東南亞及美國的大都市,在這過程中,他不斷地吸取各地建築設計經驗,也思考著「何謂建築?」同時期他擔任美國加州大學洛杉磯分校的客座教授,並陸續完成不少作品與理論。

到了1970年代,更因獲得大量國際建築雜誌報導,且頻繁地與Peter Eisenman、PhilipJohnson等建築大師交流,因而在當時於國際建築界建立起高度知名度。普立茲克建築獎暨凱悅基金會主席TomPritzker更如此讚譽他:「磯崎新在西方文明仍主導影響東方文化的那個年代,是第一位踏出海外、在國際間擁有建築作品的日本建築師,而這也讓他的建築被其全球公民的特質影響,創造出真正國際化的建築!」。

不拘一格的建築設計

磯崎新早期作品主要彰顯代謝派的精神,但到了1970年代左右,他的作品開始轉往呈現充滿拱頂、幾何元素等形式主義、後現代主義設計,其背後最大的原因,正是1968年全球出現美越苦戰、布拉格之春運動等重大事件,讓磯崎新對具權威、傳統的建築思想體系開始產生疑問,於是他逐漸打破過去展現高技巧的建築設計,轉而開啟新的建築設計道路。

其中群馬縣立近代美術館(MOMA, Gunma),就是磯崎新扭轉風格時期的代表作。他在充滿綠意的公園中,運用一系列立方體構築量體,讓美術館在大量留白及充滿網格的設計中,突出了不同藝術品的特殊性。

群馬縣立近代美術館

北九州市立中央圖書館(Kitakyushu City CentralLibrary)拱型的屋頂造型,為採用預製混凝土建成,俯瞰宛如管狀的建築造型,更是磯崎新對於新古典主義的現代詮釋。

北九州市立中央圖書館

何謂「代謝派」?

由丹下健三領軍的代謝派,在日本戰後的1960年代於亞洲區掀起風起雲湧的建築思潮,主要成員包含菊竹清訓、磯崎新、黑川紀章、槙文彥、黑川紀章等人。這些建築家有鑑於日本二戰後經濟高度發展,都會區出現了人口迅速膨脹、空間密度提高、居住空間不足等問題,因此提出了建築與城市相關設計理論,以解決當時城市居住環境的困境。他們提倡建築乃至城市應如生物般,透過新陳代謝而不斷成長與老化,如此才能因應自然環境與社會的變化,代表理論與建築有菊竹清訓的「海上城市」、磯崎新的「空中城市」、黑川紀章設計的「中銀膠囊大樓」等。

磯崎新除了在日本設計了不少文化類建築,他第一個海外建築作品─洛杉磯當代藝術博物館(Museum ofContemporary Art, Los Angeles),則運用印度紅砂岩構成下沉式的幾何建築,並為圖書館頂樓設計了拱頂式造型,注入後現代主義的古典裝飾元素,整體在結合東西方的黃金比例、陰陽調和等建築特色中,讓看似簡單的建築線條,更多了深層的設計思量。

洛杉磯當代藝術博物館

另外,磯崎新也擅於透過設計,在複雜的地形條件中打造出融合自然景觀的建築。如位於日本岐阜縣的美濃陶瓷公園(Ceramic Park Mino),是在山中的一座陶瓷博物館,磯崎新保留周圍的植被,並運用室外露台、觀景台等設計,讓建築成為地貌的延伸。

岐阜縣的美濃陶瓷公園

為1992年夏季奧運會設計的西班牙聖喬治宮體育館(Palau SantJordi),則為建築打造了部分地下結構,讓原本看起來相當巨大的建築量體透過設計而縮小,遠看甚至能與鄰近的山景形成和諧的景觀;在西班牙的多穆斯博物館(Domus: La Casa delHombre),則在廢棄採石場上設計互動科學博物館,這座建築一面有著如風帆狀的石板立面,另一面則如摺疊屏風的花崗岩牆,展示磯崎新在嚴峻地形中所發揮的創新設計。

巴塞隆納聖喬治宮體育館

在磯崎新的建築設計中,可以發現其涵蓋的類別眾多且風格多變,正如他所自言,在日本二戰結束後且大舉重建社會的時期,為了找到最適合的方式解決城市問題,他因而無法停留在單一風格上,「唯一不變的就是變化本身,矛盾的是,這也變成了屬於我的風格。」而這也獲得了普立茲克建築獎評審團的高度評價:「他擁抱前衛,從不安於重複現狀,並勇於挑戰。⋯直至今日仍不受風格派別所限,反映其持續不斷的演化,始終以自身獨特的方式別出新意。」

持續不懈的設計熱情

建築師生涯至今已有60年時光的磯崎新,對於設計仍未停下腳步,近年也持續在世界各地打造出令人驚豔的建築作品。例如位於卡達的卡達國家會議中心(Qatar National Convention Center),在玻璃帷幕前如樹幹般的柱子,其設計靈感來自於伊斯蘭聖樹的造型,為這座大型的會議中心帶來如大型雕塑般的律動感。

卡塔爾國家會議中心

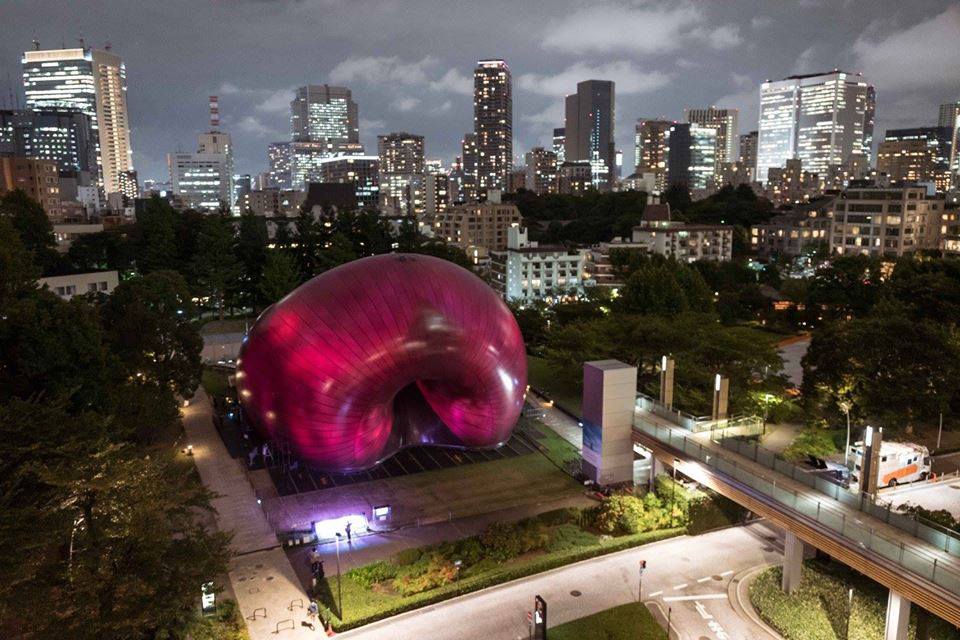

在日本歷經311海嘯後,磯崎新更與雕塑家Anish Kapoor合作,設計了一個充氣式的音樂廳「新方舟」(Ark Nova),這個帶有渾圓造型的紫色音樂廳,設有舞台和音響設備,並可容納500人,充氣式的功能更能在日本各地賑災巡演所使用,充滿童趣的移動式空間,更展現了磯崎新帶著玩心與溫暖的那一面。

磯崎新的建築設計直至今日仍不受任何風格派別所限制,普立茲克建築獎評審團如此盛讚:「他的建築作品不僅基於對建築本身的深刻認識,更是基於對哲學、歷史、理論和文化的深刻理解。他絕不模仿拼貼,而是融合東西方文化,另闢蹊徑。在建築競賽或是合作中,他都慷慨地支持並鼓勵其他建築師。」持續探索、勇於提出挑戰,從建築到城市設計,皆整合不同環境條件、跨學科的應用,推出因地制宜的作品,這是磯崎新獲得普立茲克建築獎的最大原因,也讓全世界再次看到他對建築設計持續不懈的熱情。

文 陳岱華

攝影 Yasuhiro Ishimoto、FUJITSUKA Mitsumasa、Hisao Suzuki、Iwan Baan

圖片提供 Pritzker Architecture Prize