水是生活中不可或缺的存在,但你知道平時用的、喝的水是從哪來的嗎?如果家住新北,那你很有可能是三峽「板新給水廠」的用水子民。

由於大門受損、線路外露等問題,「板新給水廠」迎來一場由彡苗空間實驗策劃的「微整形」,趁這機會來看這座可能素未謀面、生活卻離不開它的公共建築。

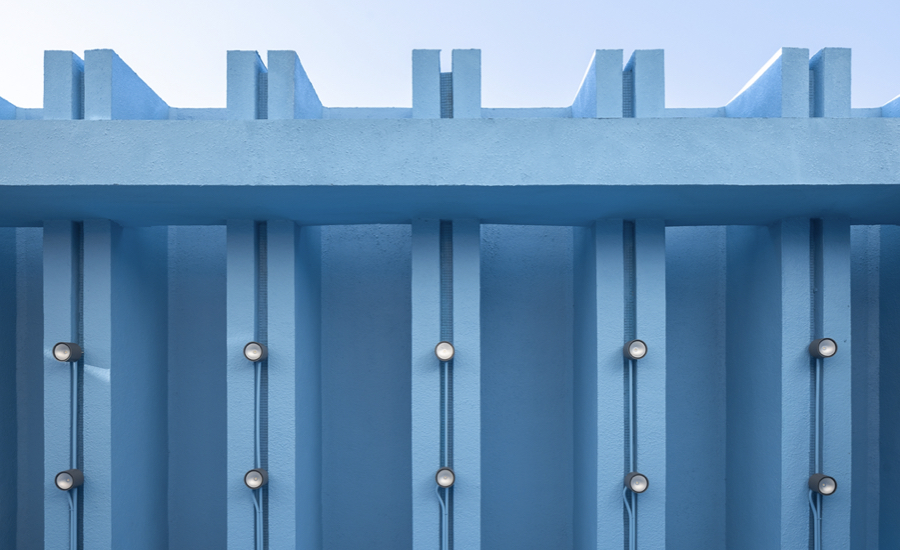

50年水廠的外貌改造

這次彡苗最主要的任務,是要幫水廠的「門面」進行改造。為何要改?落成於1976年的「板新給水廠」,至今已服役近50年,期間歷經日曬雨淋,大門漆面脫落不少,這是建築面向自然環境肯定會碰上的問題。

此外,門面紊亂也受人為因素影響——從建廠時設施色彩參差;到後期維護遇上的困境,如外牆的植栽疏於照料,還有隨時代與政策變遷所增加的機電、維安管制等設備,線路和機件沒有適當整理規劃,都讓作為水廠對外第一印象的門面,隨著使用時間日趨雜亂。

彡苗再設計,提升品牌識別度、善用回收材創造新景觀

雖然人們的生活離不開水,但「水廠」本身離日常遙遠,不妨將廠區的門面更生活化地試想成:一個人的打扮、一間餐廳的大門、一場展覽的主視覺⋯⋯就能明白這場門面「手術」之必要。彡苗的首要目標,就是透過再設計強化品牌的視覺辨識性;也把水廠以「回收淤泥」再製的紅磚作為建材,打造新的外牆景觀,讓門面的建築表情更具層次,同時實踐環境友善。

空間統籌|彡苗空間實驗設計主持|羅開、樂美成、鄭又維設計執行|邱宇平設計協力|劉尚澤工程執行|承品景觀、穩旺企業社、湛誠工程、 Sto Taiwan、極立工程行、福豐金屬 、金鋒鋁業、勝昌欣業、佳文廣告招牌設計、承易 - 丞逸照明

改造重點01|從根本改善,為門面重建屏障

彡苗從根本開刀,先處理建築表層基面,在受損嚴重的地方,用抗裂玻璃纖維網做重點補強。如果仔細看,會發現原先從大門到警衛室後方的牆面,不只斑駁,還有明顯的色差,原因在於過去處理漆面脫落的方法——只用油性更強的漆蓋上新色,卻忽略了內部「屏障」已經出了問題,一旦防水功能失效,即使重新上漆後能獲得短暫的美觀,再次遇水之後,水份仍然會不留情往裡滲,漆面也會再因吸水而掉落。因此即使預算有限,彡苗仍決定進行這道工序,為的就是拉長漆面日後的耐受度。

改造重點02|簡化視覺,讓水藍大門重回焦點

再來,彡苗著手門面的視覺,透過移除原先橫向、早已黯淡的招牌,讓以前被遮住的ㄇ字型結構跑出來;再把「板新給水廠」字樣改為直式,移到側邊,讓大門中心保持簡潔。新招牌的背景牆面,特別選了呼應周邊植栽的沈穩綠色,把門面的水藍色襯托得更為明亮,也讓建築在視覺上更清爽、更有立體感。

這次彡苗幫水廠門面穿上的新衣,是來自德國品牌Sto、專門用於戶外建築體的彩色塗裝。受青睞的不只是塗料本身性能,還有其為數眾多的色選——當中能找到符合水廠品牌(自來水公司)識別的水藍色。

改造重點03|悄悄替線路造新家

那原本雜亂的電線收到哪了?彡苗特別為電線們訂製了規格化的蓋板,再將金屬材質漆成跟門面一樣的水藍色,以垂直向度將電線收束於兩側樑柱,既達到了整理門面的效果,也讓新設的蓋板不顯突兀,非常接近建築原本的設計語彙。有多接近?接近到明明發現電線被收起來了,但就是找不到它們究竟跑去哪?不超級仔細看,基本上不會看到新設的垂直金屬蓋板的程度。所以設計師很貼心幫我們用紅框框起示意,請看下圖。

此外,彡苗之所以沒有將管線埋起,而是選擇用蓋板收納明管,是考量到日後維修的便利性。這樣的處理方式乍聽簡單,卻能一舉達到收斂門面、維持管線壽命、方便維修等不同目的。

改造重點04|用有限預算,賦予人行道有機質地

過去在外牆叢生的植物們,居所也迎來了新面貌。在這裡,彡苗巧妙化解了預算有限的課題,也將水廠平時與「勝昌欣業」共同以廠區回收淤泥製成的紅磚,做了有趣的應用。

相較於門面,花台區更接近打掉重練,彡苗用一般PC混凝土重新規劃了人行道鋪面,「但又想做出比較特殊的質地,所以用掃把在上面畫出紋路。」這種工法確實是存在的,不過近年已相當少見,雖然效果說不上精緻,卻透露著別樣的質樸、有機感,彡苗也從中獲得意外的趣味。

改造重點05|紅磚「立著」砌豐富景觀表情

至於再生的淤泥紅磚,則一路從地面延伸鋪至立面,巧妙利用3層紅磚的進退錯落,搭配地被、灌木、喬木、碎石等自然元素,在地鋪、矮牆、花台、圍牆之間創造視覺層次。

有趣的是,平常砌磚會將磚頭「倒著」砌,好將磚上的孔洞藏起來;但這次彡苗反其道而行,特意「立著」砌,就是要將孔洞露出來,為植栽景觀區創造新表情。不過,「立著」砌也代表紅磚與地面(或其他連接表面)的接觸面縮小大半,施工較為費時,成為過程中的挑戰之一;不過,從成果看來確實值得!

改造重點06|淤泥再生紅磚化身「懸浮」座椅

紅磚牆圍起新生的小草皮,氛圍變得格外愜意,當中還貼心設有座位,讓人們經過時有個歇息之處。愜意背後,其實蘊藏了不少功夫——原來座位區的紅磚椅面,下方並沒有實心的結構支撐,而是以類似「懸浮」的方式從立面延伸而出。

為了實現這樣的效果,彡苗必須想辦法讓磚頭們像是「懸空站了起來」。解法藏在紅磚底下埋的金屬鐵板,用來加強結構;不過鐵板表面平滑,還必須加入更具摩擦力的擴張網,讓網子的粗糙面與磚頭、水泥互相咬合,最終形成堅固、一體成型的平台。

改造重點07|用燈光為水廠塑出柔和氛圍

入夜之後,更能看見彡苗為燈光投注的巧思。他們在大門的ㄇ字結構內裝設投射燈,同時於車道上方設置佈光更均勻的筒燈,讓夜晚的「板新給水廠」樣貌更為清晰、卻不刺眼。紅磚座椅下也安排了間接照明,讓燈光由內向外延伸,襯得整體環境更為柔和。

資料來源、口述|彡苗空間實驗