身為平面設計師,何庭安從漢字動態專案逐漸為人所知,近期亦繳出2024放視大賞等活動識別;他也以叁式藝術總監的身分,在2023台灣設計展、捷安特品牌博物館等橫跨視覺與體驗。許多人覺得他的技能超出了平面設計,但回歸原意「graphic design」,圖像設計本無限制,只有媒介隨時代改變。

何庭安的設計與數位工具分不開,他的人生也是。點進他的Notion頁面,所有案子推進的每一步驟,鉅細靡遺的程度已經有點超現實。但這都不及他的生活清單,看了哪些電影、評分幾分⋯⋯;買了哪些書、是實體還是電子書、書本所在位置、閱讀進度等等全都寫上。連要請太太幫忙買醬油,也是發Notion通知,執行者是太太、監督者是自己。笑問他難道不會被討厭?他理性回應,「最討厭的是遊戲規則不清楚,但又被情勒。這樣就不會被情勒,一切清清楚楚。」

源自電音的設計風格養成

在數位工具普及之前,何庭安的人生也清楚建檔在腦海。還真有那麼一個讓他走上設計的決定性瞬間,小時候看到資源回收桶上的符號,3個白色箭頭說不上來美,卻清楚傳遞資源回收的訊息,「那個時間點我就知道,我喜歡聰明地畫圖。」這個符號彷彿打開他的眼界,發現周遭存在各種招牌、logo等「聰明的圖案」,一直到大學讀媒體傳達設計系,才知道「聰明的美工就是設計師」。

他的設計風格也在大學養成,啟蒙並不是哪位設計大師,而是法國電音團體「Daft Punk」。他們的樂風為「French House」,特色是藉由加入越來越多軌道,營造越漸豐富的聲音,且一直維持在同樣節奏。「多軌的方式簡單來說就是複製,可是又混音了一點點,再複製再混音,這樣越來越複雜的作法,其實是我在設計裡常常取巧的概念,而這就是數位的本質。」何庭安解釋,物理世界的物質是有限的,1杯水不能憑空變成2杯;但在數位世界裡,1個檔案複製成1萬個,幾乎沒有任何算力以外的限制,所有東西只要轉譯為1和0,就能在任何載體上完美地再複製。

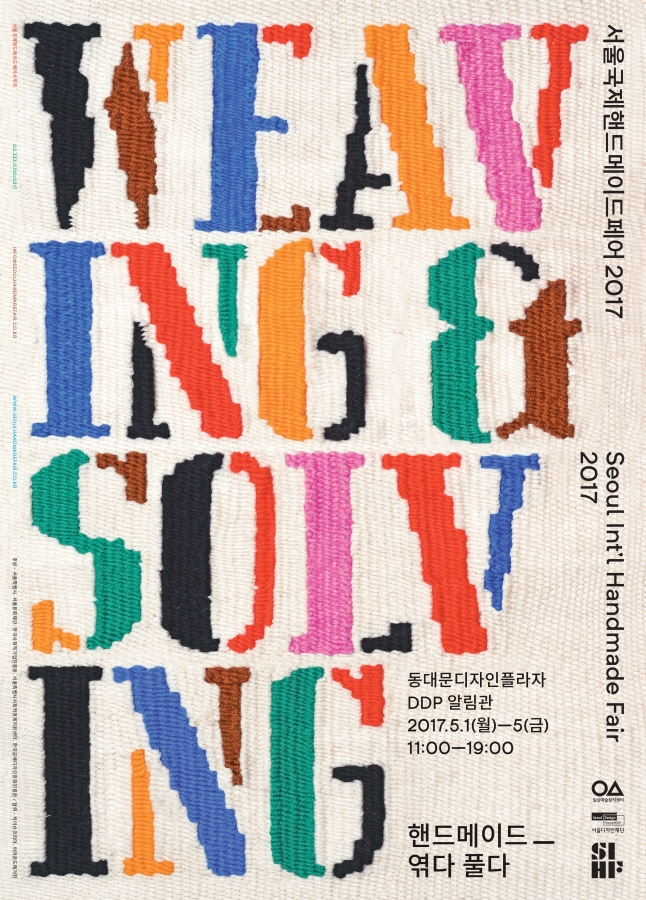

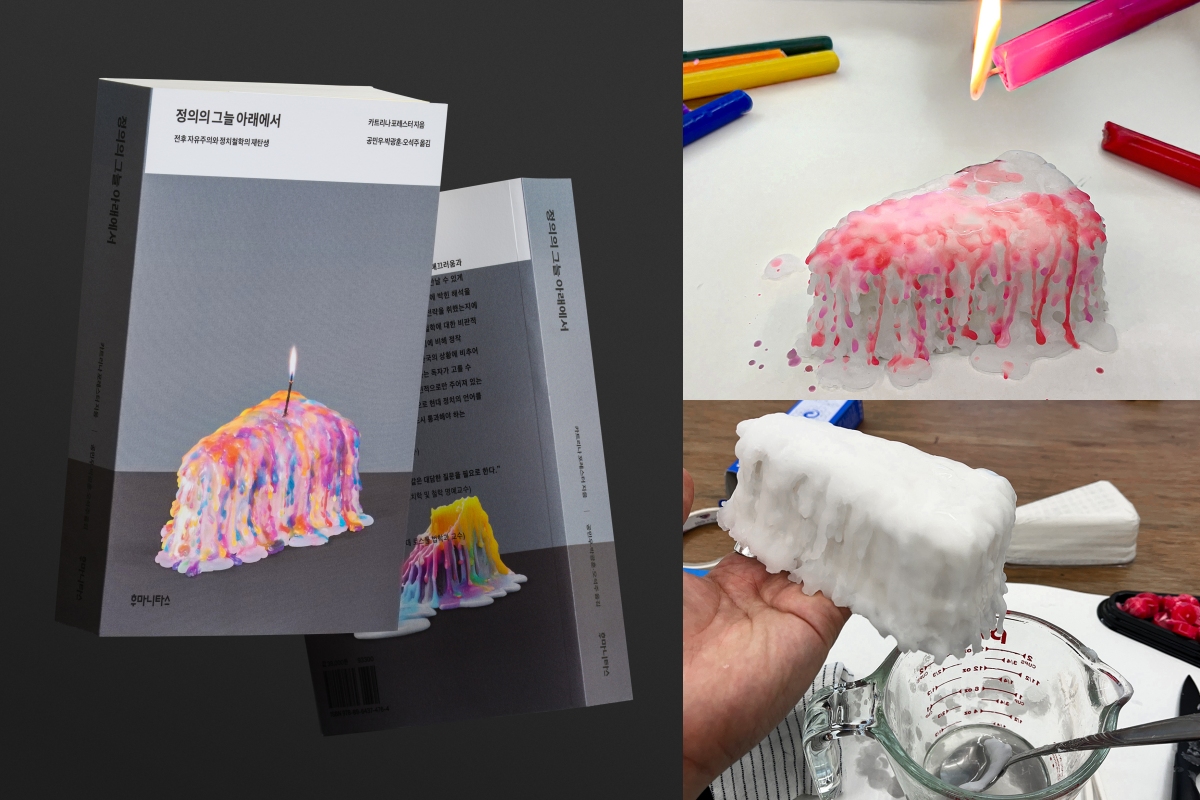

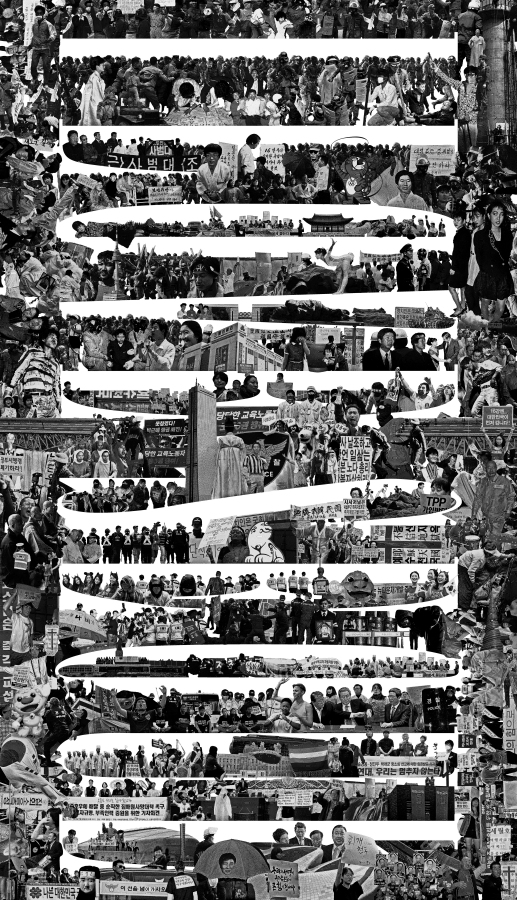

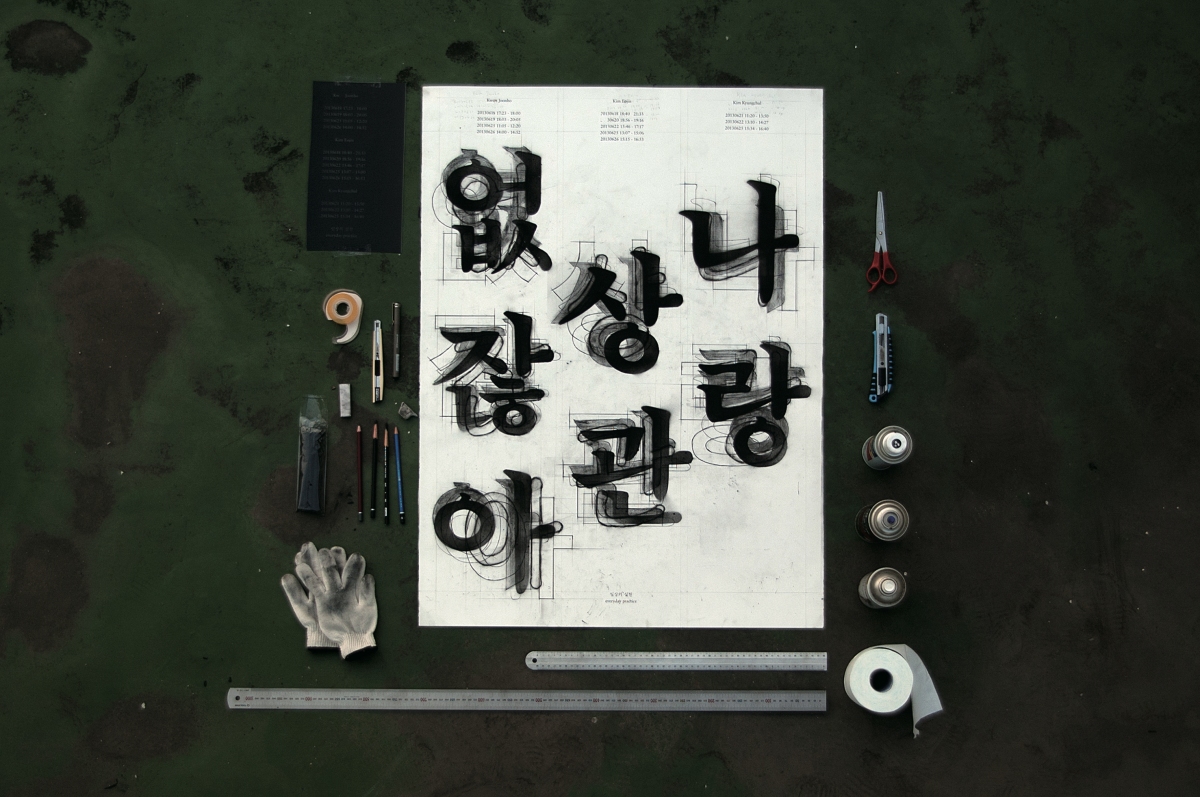

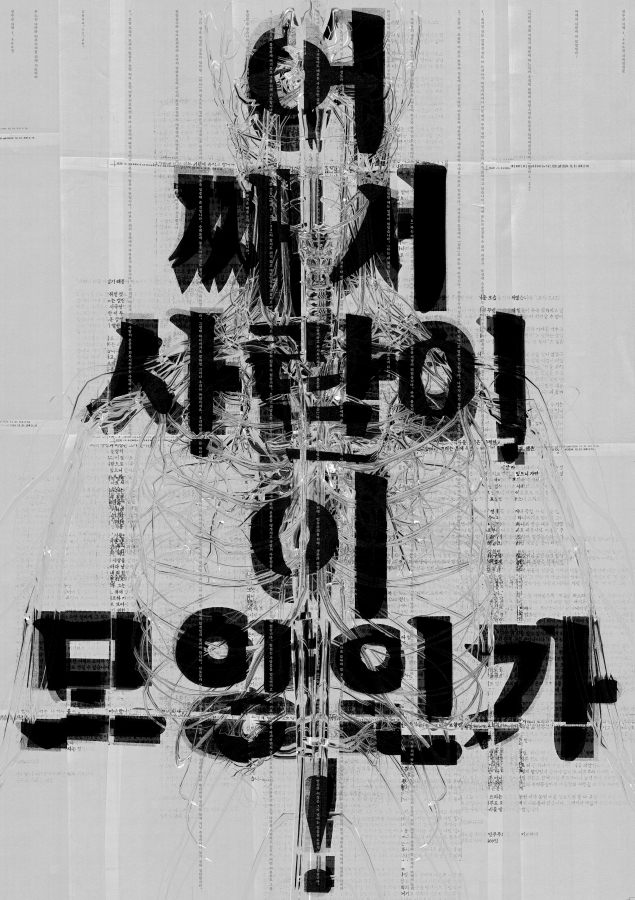

音樂與設計,一個聽覺一個視覺,但從創作邏輯來看都能相通。「我在做設計的時候,常用大量的複製堆疊手法,去做簡單的事情。我很討厭用嶄新的科技,我喜歡用舊科技,可是加入一點點數位的特質,做出原本設計師想不到的作法。」以布拉格劇場設計四年展台灣館《寶島浮沉》展覽識別為例,策展人以載浮載沉的意象,隱喻台灣在國際上的政治地位。呼應此概念,何庭安用數位工具把「寶島浮沉」4個字不斷壓扁再複製、再壓扁再複製⋯⋯,排列出像是波浪的圖像,正因為是數位工具,才可以無限甚至暴力地延展文字。

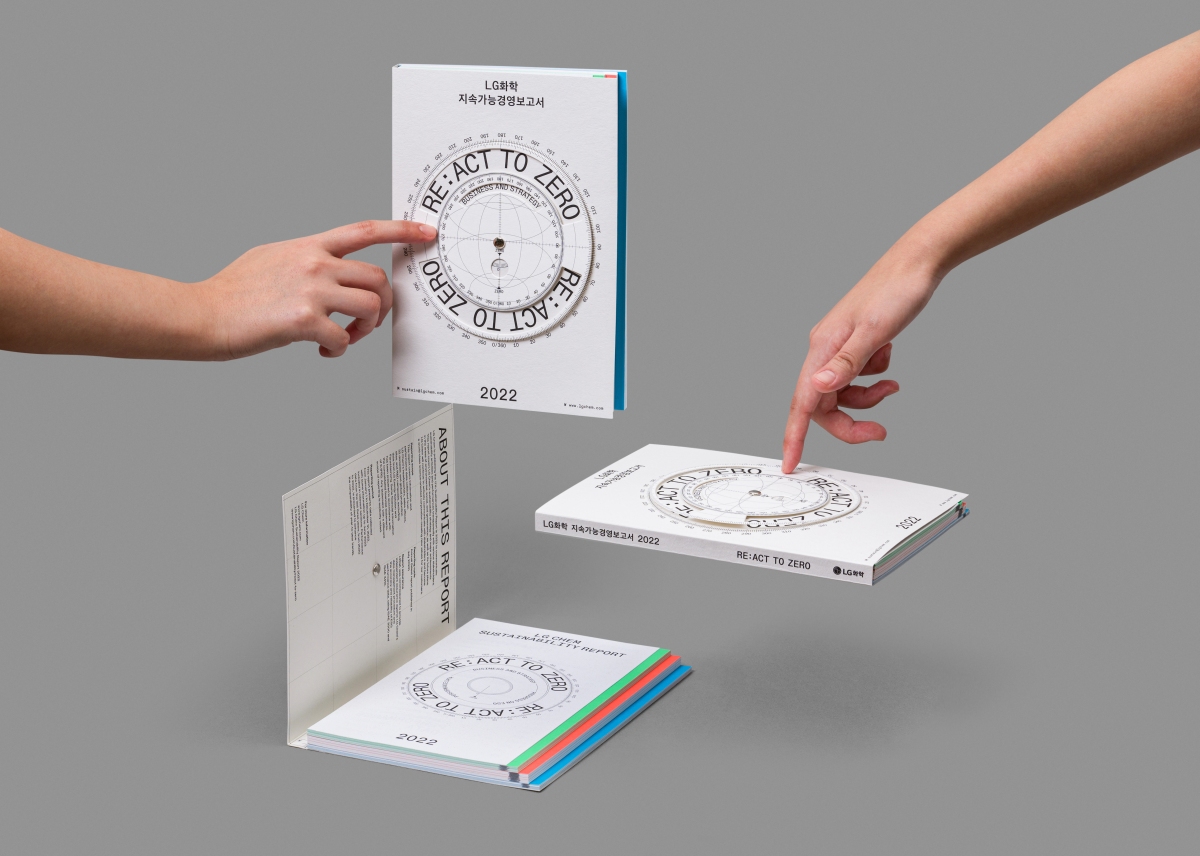

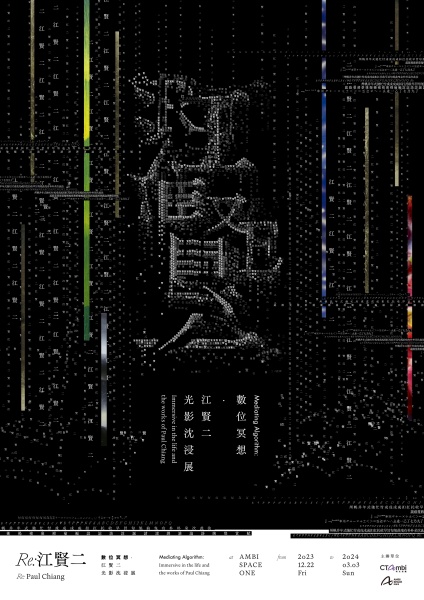

經他這麼一講,《RE:江賢二》展覽識別不斷複製「江賢二」3字,營造如瀑布般傾瀉的字海;Panasonic「MAKE NEW」品牌全新宣告形象,「新」和「MAKE NEW」的文字被拆解又重組,背後都是同一原理。

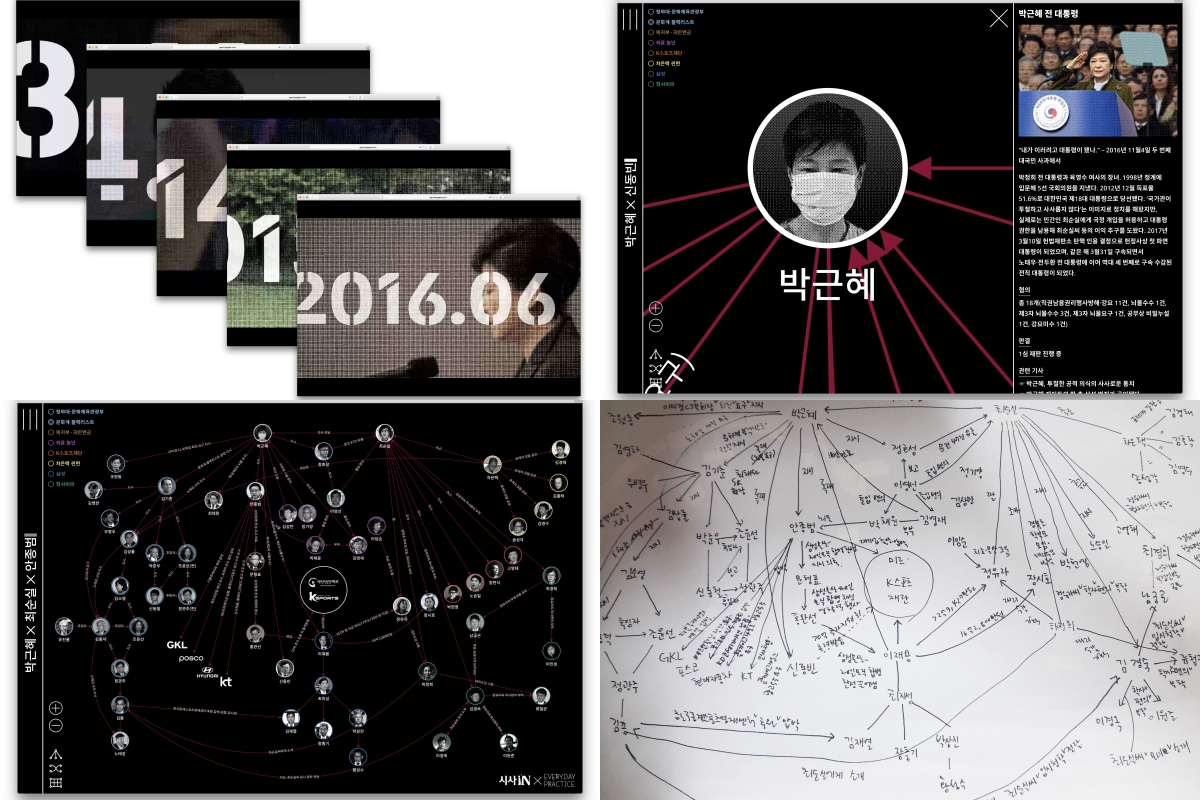

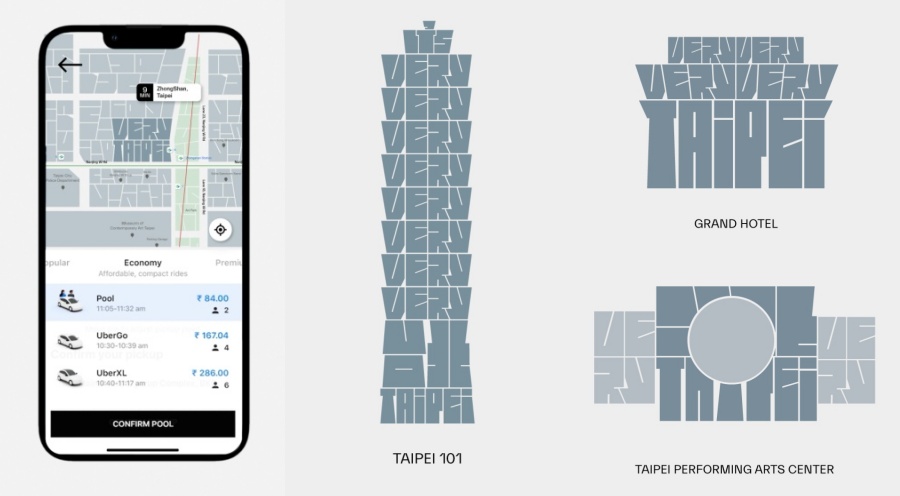

儘管許多作品乍看簡練,但當視覺被放到數位載體延伸應用時,複製堆疊的手法就出現了。像是台北捷運線形公園成果設計展《2022這很台北VERY TAIPEI》,「VERY TAIPEI」的字體呈現物理手刻感,但當這套視覺被應用在動態時,便是以一套演算法,讓延伸出的大量圖像彼此都有一點像,卻又有點不一樣。而數位工具不僅影響他的風格,實質上亦是利器,他說「做設計」在自己的工作裡只占約百分之一的時間,原因就在善用數位工具,例如懂得蒐集和整理資料,就能節省大量時間。

所有設計案都是品牌案

除了平面設計師,何庭安還有另一個身分,即是叁式藝術總監。既是公司僱員又保有個人接案,這是雙方在合作初始就談好的權責。他提到,台灣的個人設計工作室要擴張規模,就會走上開公司,一旦設計師成了老闆或總監,就會慢慢淡化設計師的身分,這時就得面對「這個設計師是不是都不自己做了?」的窘境。但何庭安希望能一直創作,再加上他以品牌案為主,面對線上線下等無數載體的設計品項,不可能單憑一己之力,比起開公司讓自己分身乏術,更好的選擇是和不同公司合作。

與其說何庭安以品牌案為主,不如說他認為所有案子都是品牌案。他說,許多他經手的品牌案,其實最初找上門的需求都不是品牌,可能是想做一份菜單、招牌等等,但這些載體背後需要有品牌去支撐,才發現有更源頭的問題得解決。當兵時他幫長官做的「龍泉消防隊隊服」就是一個案例,先從設計隊服開始,最後還設計了logo,以握緊拳頭的手指形狀,聯動「龍」字右半邊的筆畫。這個案子也是支持何庭安繼續從事設計的轉捩點,當時他對設計萬念俱灰,認為設計就是在幫別人包裝,品牌喊出來的精神其實員工根本不相信,但設計師又無法深入企業改變。意外被長官抓來做了這件制服後,消防員們竟相當喜愛,讓他意識到「如果內部有人認同這個圖案,它就會變成一個呼召,設計的意義並不是設計師灌輸完就結束,是裡面的人再繼續灌輸下去。」

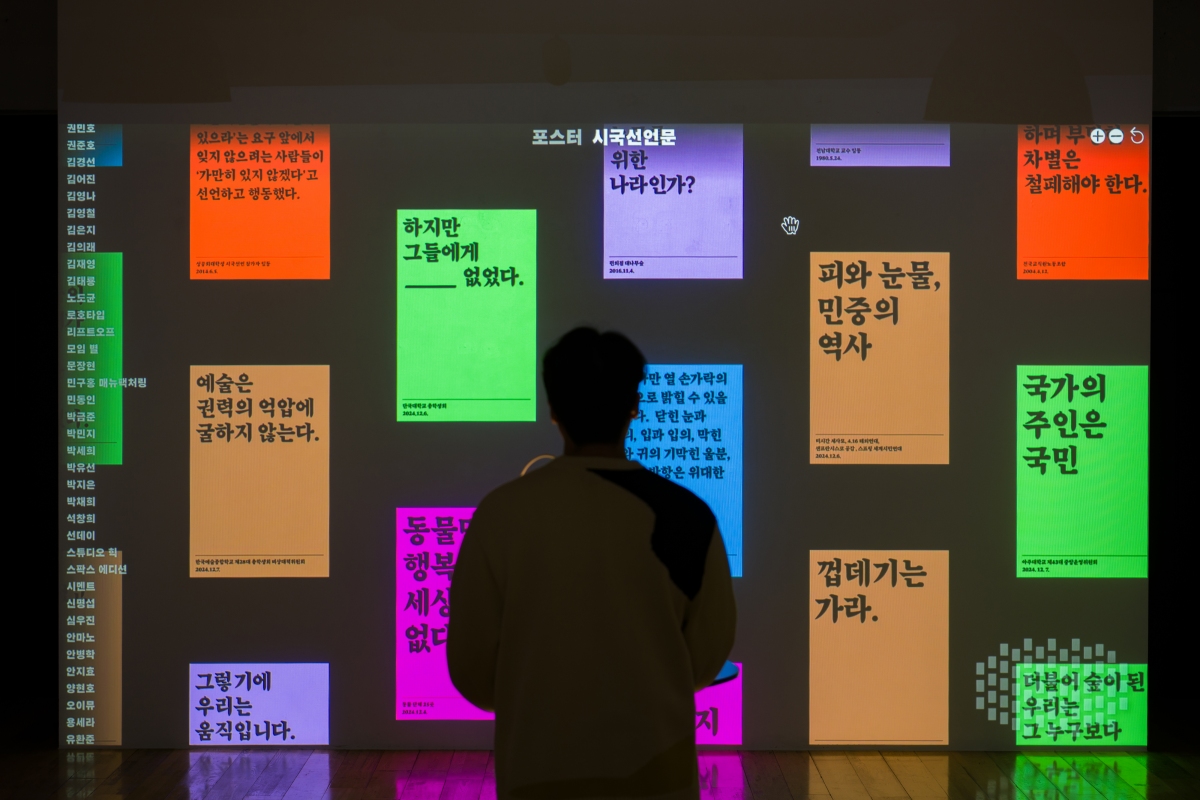

戴著鐐銬跳舞的學問

近年何庭安也負責許多大型活動主視覺,「至少現在經手過的專案,我覺得越大、觀眾越多的案子,設計的創意會越輕鬆,反而是要把一個複雜的議題收斂成一個簡單的概念。」2023台灣設計展以《O起來》為題,logo就是極度簡單的一個圈,但往往越簡單的設計,就越容易受到「這我也會畫」的質疑。對此他認為設計師應該盡可能看清楚「每個局」的樣貌,「這個局是台灣設計展,所以應該是要面對想來看展的人,以及還不知道自己會想來看展的人。主視覺延伸出去,比如說公車廣告、捷運廣告等露出,在那個當下讓大家看得懂,會比爭論logo好不好看來得重要。」

不禁好奇他的提案是一次就過嗎?這題他倒愣了一下,「這是被討論出來的結果,提幾個問題、再提解法,然後選哪一個解法是最好的,這個解法再相應生成一個設計,最後再出幾個模型討論。不是『我做了一包漂亮的圖,你要選哪一個?』的流程。」對何庭安來說,「改稿」這個詞在他的業態裡不成立,尤其是在做識別的時候,設計品項多達百種,彈性的折返過程總免不了,所謂改稿也常常是由他這端提出。會議裡若利害關係人都在場,他也會直接打開設計檔案現場調整,對他來說這相當於「白板」的功能,且能快速對焦彼此想法。

「設計像是戴著鐐銬在跳舞,如果限制是事先溝通的話,那我跳得漂亮就好。」何庭安說,幾乎所有設計師都遇過,比如客戶想做一個花俏視覺,最後卻說不想要這麼花俏。除了客戶不應出爾反爾,設計師在提案階段怎麼畫出「花俏」的光譜也很重要。例如除夕夜特別節目《WE ARE我們的除夕夜》,客戶提出要有龍年、中西合璧、國際感等需求,但「龍」並非一個好操作的視覺,一不小心就會太過東方感。對此他在第一次的概念提案,都會提出「想要的reference」和「不要的reference」,明確拉出希望視覺落在哪個光譜。最後他讓節目名稱裡的W和E,經過動態轉換組成抽象的龍;針對中西合璧和國際感,他以英文字組成如工筆畫的漣漪來解。

審美觸動於框架內的突破

從平面到數位,再從個人到公司,經手過也看過各式設計,不禁好奇現在他還會被什麼樣的設計吸引?「沒看過的組合。」何庭安解釋,「沒看過不是指新元素,是原本不該放在這個地方,卻不合時宜地出現了。」他說,荷蘭阿姆斯特丹市立現代美術館logo就是案例,以英文館名「Stedelijk Museum Amsterdam」排成S字型,還有原研哉以一個上寬下窄的梯形為電商「KURASHICOM」設計logo。兩者都不是新的畫風或圖像,卻是在各自品牌類別的框架裡,尚未出現過的詮釋。「我自己也很喜歡玩這種,以前沒人做過的事,現在我做了,之後可能又會有其他人做,但不是在原有舞台上,就會成為一種新東西,其實整個世界就是一個remix。」Daft Punk一定也沒想到,在遙遠的國度裡,竟有人把他們的音樂手法帶到了設計舞台。

何庭安

平面設計師與藝術指導。作品獲紐約ADC、iF設計獎、金點設計獎、金蝶獎、亞洲最具影響力設計獎等,受邀於法國、瑞士、德國、英國、東京、新加坡等地展出,動畫作品亦參展威尼斯雙年展、德國斯圖加特影展、羅馬尼亞動畫節等國際影展。目前主力從事品牌形象塑造,並著手大量數位體驗、形象塑造與商業設計之藝術指導,其餘時間在和貓吵架。IG:tinganho.info

文|張以潔 攝影|蔡耀徵

圖片提供|何庭安