香奈兒文化基金(CHANEL Culture Fund)宣佈品牌的第二屆國際藝術文化獎項「CHANEL NEXT Prize」十位獲獎者名單,而這十位當代藝術家將獲得獎金及為期兩年的導師計畫。2024年評審委員包括女演員蒂妲·史雲頓(Tilda Swinton)、藝術家曹斐、以及策展人列格西.羅素(Legacy Russell)與漢斯.烏爾里希.奧布里斯特(Hans Ulrich Obrist )。

CHANEL NEXT Prize每兩年頒發一次,選出10位分別重新定義該領域的國際當代藝術家,每位藝術家皆體現香奈兒品牌推動創新的使命。每位得獎人將獲得 10萬歐元的獎金,助力他們實現極具企圖心的藝術企劃。得獎者亦可加入由香奈兒全球藝文合作夥伴所推動為期兩年的導師暨人脈交流社群網路計劃,其中包括倫敦皇家藝術學院。本次得獎者分別來自六個國家,橫跨四大洲,包括英國、美國、愛爾蘭、巴西、新加坡和喬治亞。其作品橫跨視覺藝術、電影、舞蹈、電玩遊戲設計、表演、歌劇與數位藝術。

「NEXT Prize」由香奈兒文化基金於2021年設立,此基金是香奈兒發起的全球計畫,旨在加速推動文化發展的理念,延續品牌百年以來在藝文贊助上的傳統。香奈兒藝術與文化全球負責人 (Global Head of Arts & Culture at CHANEL) Yana Peel 表示:「『CHANEL NEXT Prize』的設立是為了擴大那些產生影響並重新定義該領域藝術家的作品。第二屆獎項將支持十位這樣的藝術家,每一位都扮演著推手與先鋒的角色,顛覆了從藝術、歌劇、電影以及電玩設計等多個文化領域的既有作法。觀賞他們精彩的創意之旅令人振奮不已。」

2024 CHANEL NEXT Prize 得主

Tolia Astakhishvili :出生於喬治亞提比里西(Tbilisi),現居柏林與提比里西,是一位跨領域藝術家,主要從事裝置藝術創作。 Tolia的藝術實踐根植於繪畫,近期則將創作範圍擴展到結合影片、聲音、檔案影像和現成素材的大規模建築專案。Astakhishvili 的裝置作品經常融入其他藝術家的創作,她認為這種合作過程能「為個人與集體經驗敘述創造空間。」

Astakhishvili 近期個展皆於德國舉行,包括在 Haus am Waldsee 舉辦的《The First Finger (chapter II)》(2023 年)、在 Bonner Kunstverein 舉辦的《The First Finger》(2023 年),以及在 Bielefelder Kunstverein 舉辦的《I think it's closed》(2023年)。她在美國的首次個展將於2024年在紐約皇后區雕塑中心(SculptureCenter)揭幕。

Kantemir Balagov:出生於俄羅斯卡巴爾達-巴爾卡爾(Kabardino-Balkaria)地區的納利奇克( Nalchik),現居美國洛杉磯,同時是藝術家和電影創作者。師承俄羅斯知名導演 Alexander Sokurov,其導演處女作《親密不親密》(Closeness)於 2017 年上映,講述一對年輕夫婦在婚禮前夕被綁架的真實故事。《親密不親密》為 Balagov 贏得了 2017 年坎城影展的費比西國際影評人獎(Fipresci Prize),以及 2018 年法國昂熱影展的評審團大獎。

Balagov 於 2019 年拍攝了第二部影片《裂愛》(Beanpole),這部電影以 1945 年被佔領的俄羅斯城市列寧格勒為背景,聚焦兩名女士兵在努力適應平民生活的過程中建立的友誼。該片榮獲 2019 年坎城影展「一種注目最佳導演獎」(Un Certain Regard),並成為俄羅斯角逐美國奧斯卡金像獎的作品。

Oona Doherty :出生於北愛爾蘭貝爾法斯特(Belfast),現居法國馬賽,是一位活躍在當代舞蹈界前線的編舞家。她的表演方式真實坦誠且扣人心弦,刻劃現實生活中的情境,角色容易讓人產生共鳴。

Doherty 在全球累積十多年的表演資歷,並於倫敦舞傘舞蹈藝術節(Dance Umbrella festival)以 Navy Blue(2022年)在薩德勒之井劇院(Sadler's Wells Theatre)首度登台。在此之前,她的《Hard to Be Soft: A Belfast Prayer》被《衛報》評為 2019 年最佳舞蹈表演。這場表演的前身名為《Hope Hunt and the Ascension into Lazarus》,經 BBC 藝術頻道《Dancing Nation》系列節目收錄。

她在 2021 年威尼斯舞蹈雙年展上榮獲銀獅獎,並於 2023 年擔任倫敦國家青年舞蹈團的客座藝術總監。她目前在法國艾克斯普羅旺斯(Aix-en-Provence)的黑亭普雷祖卡芭蕾舞團(Ballet Preljocaj)任職協同藝術家,正在創作全新舞蹈作品《Specky Clark》。

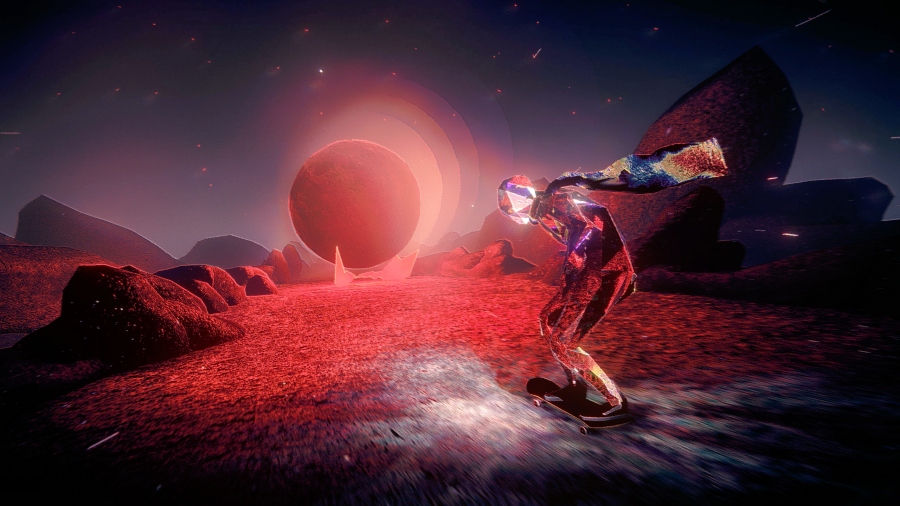

Sam Eng:出生於紐約且現居於此,是一名獨立遊戲開發者,在視覺藝術和遊戲設計的交界領域辛勤耕耘。Eng是一位自學成才的遊戲開發者,他出生於曼哈頓,父母是香港移民。他目前正在開發《SKATE STORY》,這款遊戲探索克服自身限制的體驗。《SKATE STORY》玩家的身體由玻璃組成,化身為在地下世界騎乘滑板的惡魔。 他於 2018 年在 Nintendo Switch 上獨立推出首款遊戲,名為《Zarvot》,遊戲中無生命的立方體發展出知覺力,作品也在 PAX Prime 遊戲展和 IndieCade East 國際獨立遊戲節中大受肯定。

Eng 與數位藝術家 Ian Cheng 合作打造出著名的裝置藝術作品《Emissaries》和《B.O.B. (Bag of Beliefs)》。他是 GUMBO NYC 的創始成員,這是一個專為獨立遊戲製作者成立的布魯克林非營利開發團體。電子遊戲發行商 Devolver Digital 將於 2024 年發佈《SKATE STORY》。

Ho Tzu Nyen :出生於新加坡且現居於此,他的作品包括動畫、影片、表演和裝置藝術,透過挪用並重塑神話和歷史,質疑現實和歷史的建構方式。 他的大部分作品都與新加坡息息相關,新加坡是前英國殖民地,現在則是多元文化的島國。Ho 的藝術實踐從新加坡開始延伸,逐漸融入東南亞和東亞其他文化的神話和歷史。

他代表新加坡參加第 54 屆威尼斯雙年展,同時也曾在日本豐田市美術館(2021 年)、日本山口情報藝術中心(2021年)、德國漢堡藝術協會(2018年)、西班牙畢爾包古根漢美術館(2015年)及東京森美術館(2012年)舉辦個展。主題為《Ho Tzu Nyen: Time & the Tiger》的一項調查展覽於2023年在新加坡美術館揭幕,涵蓋他過去二十年以來的作品。該展覽將於今年在首爾善宰藝術中心和紐約埃塞爾藝術博物館巡迴展出,接著預計在 2025 年進駐盧森堡現代美術館。他亦將於 2024 年 4 月在東京都現代美術館,舉辦名為《A for Agents》的個展。

Fox Maxy :出生於美國聖地亞哥,是一位視覺藝術家和導演,其作品根植於對安全、土地和水的健康、生存、快樂和耐受力深刻的個人反思。Maxy 是 Payómkawish族,為 Mesa Grande Band of Mission Indians 的一員。她的作品挑戰恐怖片和紀錄片的範疇,第一部長片《Gush》於 2023 年在日舞影展首映。《Gush》以 Maxy 多年來蒐集的視聽素材打造出一幅拼貼畫,針對恐怖和生存進行如萬花筒般的多樣化研究,歌頌友誼和永不磨滅的堅毅精神。

2020 年,Maxy 獲得第一筆贊助款,來自支持原住民電影藝術家的 COUSIN Collective 。她於 2022 年成為日舞協會的 Merata Mita 會員,目前是 Vera List Center Borderlands 會員,該倡議由新學院、紐約帕森設計學院和亞利桑那州立大學發起。 Maxy 的作品曾在紐約現代藝術博物館、多倫多國際影展、鹿特丹影展、imagineNATIVE 電影節、洛杉磯郡立藝術館、BlackStar 電影節和紐約林肯表演藝術中心放映。Maxy 目前正在拍攝第二部長片《$hy Heart》,聚焦心理健康的重要性。

Moor Mother:Camae Ayewa 的藝名為 Moor Mother,是一位出生並居住於美國的音樂家、詩人和視覺藝術家,她的創作融合自由爵士樂、電子樂和古典樂等多種音樂流派。Ayewa結合檔案作曲、現場錄音和她自己的拼貼作品,創造出能夠跨越歷史洪流的聲音景觀,並試圖透過此過程啟發能動性,同時賦予黑人社群力量。

她以 Moor Mother 的藝名登台演出,共發行過八張專輯,包括《The Great Bailout》(2024年)和《Jazz Codes》(2022年)。她是自由爵士團體《Irreversible Entanglements》的共同領導人,並與 Rasheedah Phillips 共組《Black Quantum Futurism》,致力於透過藝術、寫作、音樂和表演,探索調整現實的全新道路。

Ayewa 是南加州大學桑頓音樂學院作曲系助理教授、Pew 研究中心成員,並且獲獎無數,包括 2016 年 Leeway Transformation 獎、2018 年 The Kitchen 首屆新銳藝術家獎,以及 2023 年德國爵士樂年度國際音樂家獎。她的作品曾在美國紐約古根漢美術館、大都會藝術博物館和卡內基音樂廳、卡塞爾文獻展、德國柏林爵士音樂節以及倫敦巴比肯藝術中心等地演出。

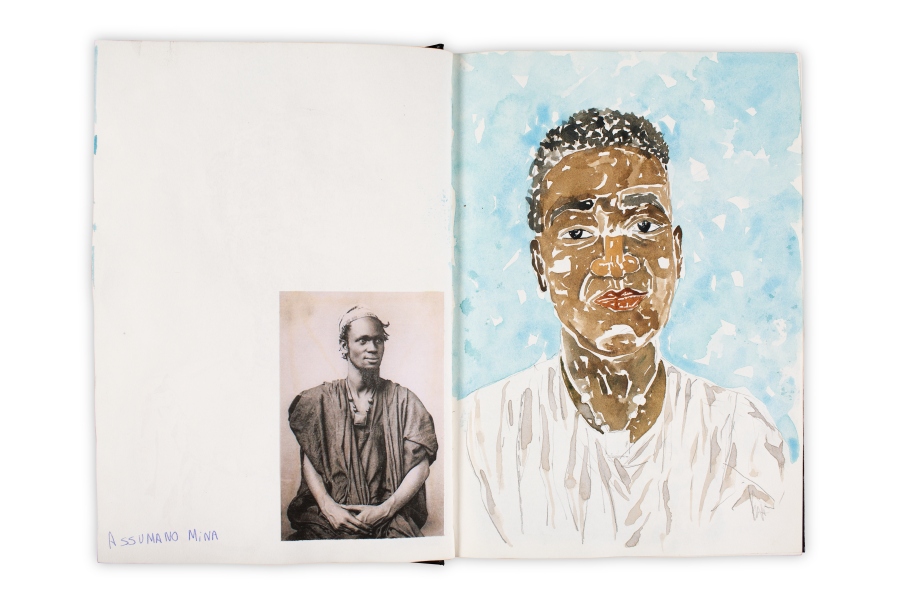

Dalton Paula :出生於巴西利亞,現居巴西戈亞尼亞(Goiânia),是一位藝術家和教育家,運用繪畫和攝影為被世人遺忘的巴西人物創作貼近內心的肖像畫。Paula 的藝術實踐聚焦未經巴西歷史認可的群體,因此他透過藝術探索從殖民時期到現代巴西黑人身體的呈現方式,特別是離散至當地的非洲僑民。Paula 的作品經常以「terreiros」為中心,也就是坎東布萊教的禮拜場所,主要由巴西的非洲僑民信奉。他同時深入研究「quilombos」的歷史,意為逃亡奴隸在內陸聚集和定居的地點。

2020 年,Paula 在紐約 Alexander and Bonin 畫廊舉辦首次個展。此後,他在聖保羅藝術博物館(MASP)和聖保羅州立藝廊(2022年)舉辦了個展。接著2023 年獲頒開放社會基金索羅斯藝術獎學金。2021 年,他在戈亞尼亞創辦 Sertão Negro 工作室和藝術學院,這個文化中心每年舉辦駐村計劃;他的作品將於第 60 屆威尼斯雙年展展出。

Anna Thorvaldsdottir :出生於冰島,現居大倫敦,是當代古典樂界最具風格的作曲家之一。 她獨樹一格的音樂世界結合非傳統的細微差別、和聲和抒情特質,譜出不斷演化的音效生態系統。

Thorvaldsdottir 的音樂在國際上廣泛地演出,並受到許多世界領先的管弦樂團、樂團和藝術組織的委託,其中包括柏林愛樂樂團、紐約愛樂樂團、洛杉磯愛樂樂團、巴黎交響樂團、巴黎當代樂團、英國廣播公司逍遙音樂會及卡內基音樂廳。她為交響樂團創作的獨特作品亦為她贏得紐約愛樂樂團、林肯中心、北歐理事會和艾弗斯學院的獎項。

Davón Tines :出生於維吉尼亞州,現居美國巴爾的摩(Baltimore),是一位歌手、創作者和策展人,在戲劇和歌劇中擔任低男中音。他透過聲音的力量和打破常規的表演方式推動古典樂界的發展。Tines 的表演融合歌劇、流行歌曲、靈歌和福音音樂,講述堅持不懈與人際關係的個人故事。

他在紐約卡內基音樂廳以《Recital No.1: MASS》(2022年)首度登台亮相,另於倫敦巴比肯藝術中心在 David Lang 的劇作《Prisoner of the State》(2020年)中演出獄卒,並共同創作改編自藍斯頓.休斯(Langston Hughes)的詩作《The Black Clown》(2019年),作品在紐約林肯中心演出。

他曾於2018 年獲得林肯中心新銳藝術家獎,2019 年被《時代》雜誌譽為「新世代未來領袖」,2020年獲頒 Sphinx 基金會卓越獎章、榮獲美國全國教育協會人權和民權獎。他的表演足跡遍佈世界,包括最近與紐約愛樂樂團和洛杉磯愛樂樂團合作,在巴塞隆納大禮堂與位於倫敦的 Bold Tendencies 和巴比肯藝術中心演出。2024 年 4 月,他將首度登上紐約大都會歌劇院演出。