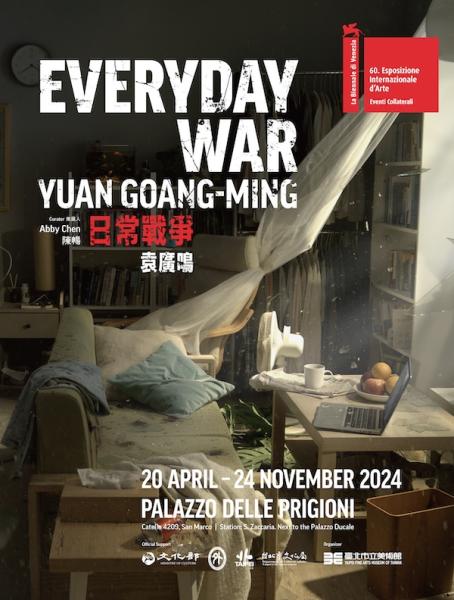

一場關於臺灣的展覽,場內此起彼伏地圍繞著警笛、爆炸、突如其來的撞擊、節奏緩慢的中華民國國歌——它們是藝術家袁廣鳴不同作品中的聲音,充斥在防空演習、公民不服從運動,以及居家裡可能的場景。這是2024威尼斯美術雙年展臺灣館《日常戰爭》的現場寫照,發生在普里奇歐尼宮邸(Palazzo delle Prigioni)。

我們的「日常棲居之所」正逐漸瓦解?

《日常戰爭》探問社會轉型期間與現實動盪的不定時威脅下,人的生存處境為何?展出作品從一名臺灣藝術家的角度,突顯作為棲居的日常所在,正逐步地被分配不均的後資本主義、網路攻擊、氣候異常及族群紛爭等灰色衝突中被蠶食鯨吞。

「家」本該安定,為何流動而不穩定?

展覽以多件錄像、動態裝置呈現,敘事延續了袁廣鳴的創作脈絡。袁廣鳴的父親因政治及歷史因素而移居臺灣,因而他多數的錄像作品,幾乎都圍繞著對於「家」的概念,與之伴隨的流動性、不穩定的潛在意識有關。

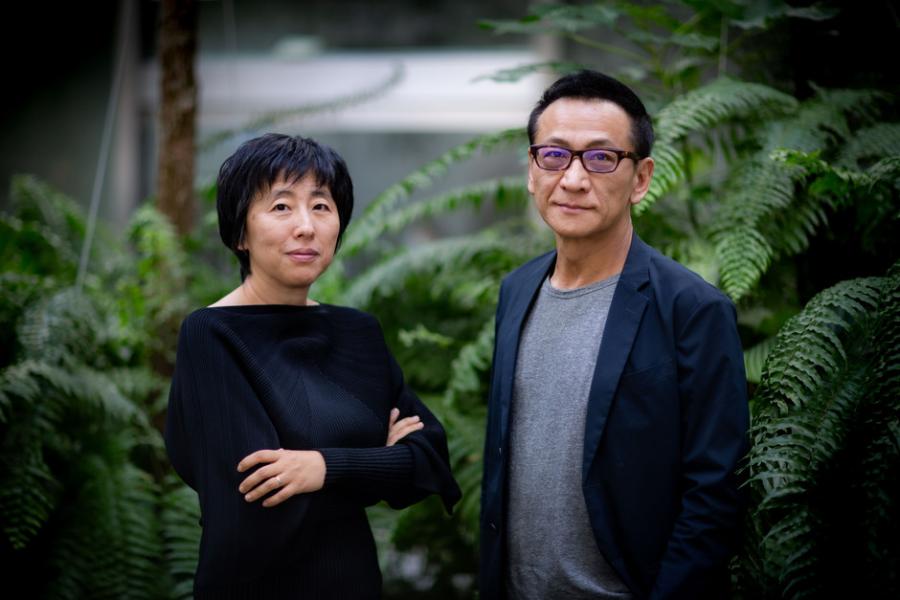

「如同許多出生於1950年代以後的臺灣人,袁廣鳴的成長背景中縈繞著他父親對戰亂的創痛記憶與對於失根的深沉哀傷。私人空間在想像情境中遭受暴力入侵,投射出跨世代的憂懼;這不僅是在訴說袁廣鳴的個人掙扎,也呼應著臺灣社會對於危機隨時可能降臨的共同感受。」——策展人陳暢

6件作品串起袁廣鳴創作脈絡

《日常演習》(2018)設置於展場入口,佔據全場最大的牆面空間,以一股強烈的當前危機感為整個展覽定調。

另一件展覽同名作品《日常戰爭》(2023),則藉由一個在無預警轟炸攻擊中遭到摧毀的套房空間,呈現一個荒謬的現實,但這現實的荒謬,又是如此的可能。

現場也可見袁廣鳴早期的創作,其中《棲居如詩》(2014)以居家場景回溯藝術家在生活中無法消解的焦慮,並反映現實靜好背後所暗藏的毀滅不安;《預言》(2014)則透過裝置的突發巨響及桌面餐具碰撞聲,創造出直覺性的不適感。

《佔領第561小時》(2014)紀錄了「太陽花學運」撤場前夕的場景——畫面抽離了佔領議場的學生,只留中華民國國歌緩慢播送,立法院頓時成為學生追求明日美好願景的民主聖堂;而冷靜背後是關於地緣政治的探討,思辨著現代台灣人的困頓與憂懼。

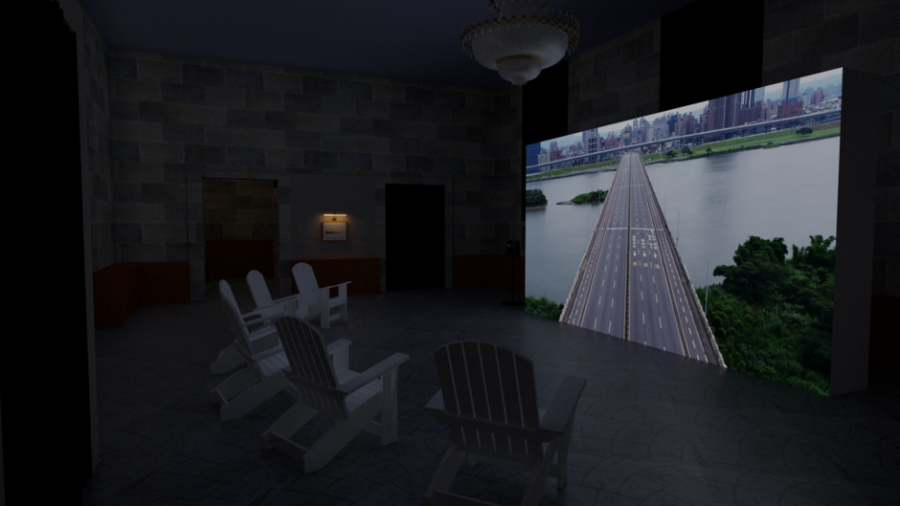

首度公開的新作《扁平世界》,則是一件由Google全球街景資料庫(Google street view)構成的網路影音作品。以臺灣代表性的街景開始,例如城市、鄉鎮、高山、海邊等,到世界上類似的街景,藉由程式多項篩選及限定相同的中心點及透視,無縫接軌地創建了一個超時空縮時的道路序列影像。

在這彷若數位網路的「新公路電影」之中,整個世界的街景在無國界(全球化)的網路裡頓時成為「扁平的世界」,形成一個不斷往前的迴圈風景。

藏在詩意中的憂慮

袁廣鳴的作品總以一種預警式的微觀,放大了無預警的爆發,投射對於當前政治、社會環境的思慮,進而隱喻環繞太平洋島鏈及大陸間不穩定的地緣政治及衝突陰霾。

他對臺灣處境的觀察及刻劃,凸顯今日的戰爭概念已從「實際的砲火」,移轉到分配不均的後資本主義、疫情傳染、網路攻擊、宗教與不同族群間的歧視及壓迫……種種潛藏於日常中的戰爭,而這「戰爭的日常化」,似乎更漸趨為棲居的常態。

「處處都是外人」

策展人陳暢也強調,《日常戰爭》有力地回應本屆威尼斯雙年展由總策展人Adriano Pedrosa提出的策展命題:「處處都是外人」(Foreigners Everywhere)。袁廣鳴創作中描繪對這看似美好世界的懷疑及不安,暗喻著顛沛生命的人類境況;彷彿「理想的地方一定是在它方,而不是此地」。

2024威尼斯雙年展「台灣館」

展場|

義大利威尼斯普里奇歐尼宮邸(Palazzo delle Prigioni, Venice, Italy)

展期與開放時間|

2024.04.20-09.30・週二至週日 11:00-19:00

2024.10.01-11.24・週二至週日 10:00-18:00

週一休館,僅04.22、06.17、07.22、09.02、09.30、11.18特別開放