2024年第60屆威尼斯國際美術雙年展於4月20日正式開幕,編輯也實際踏上水都,帶回現場的第一手報導!台灣館《袁廣鳴:日常戰爭》展出了哪些作品、又有什麼特別活動?最高榮譽金獅獎獎落誰家?而作為國際矚目的藝術展會,在政治動盪的此刻各國國家館有什麼舉動?

2024年第60屆威尼斯國際美術雙年展於4月20日正式開幕!本屆迎來首位拉丁美洲策展人,由現任巴西聖保羅藝術博物館藝術總監Adriano Pedrosa擔任,大會展題《處處都是外人》(Stranieri Ovunque–Foreigners Everywhere),有著「不論走到何處都會遇到外國人」、「無論身在何處都自覺像外人」等多重含義。

威尼斯雙年展以軍械庫(Arsenale)、綠園城堡(Giardini)為兩大展區,除了各有一座大會主題館,遍布兩區的各國國家館亦是關注焦點,今年共集結90個國家,貝南、衣索比亞、東帝汶、坦尚尼亞4國更是首次參展。作為國際矚目的展會,加上國家館的參展性質,讓威尼斯雙年展在藝術、政治、社會議題等有所聯動。以下先帶你從3大話題速看本屆:

(1)金獅獎獎落南半球原住民藝術家

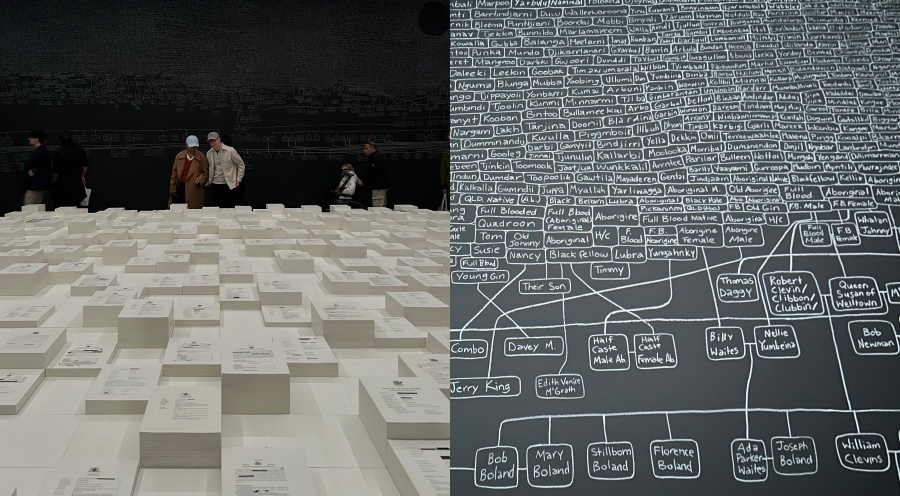

主題館金獅獎由4位紐西蘭毛利女性藝術家組成的「Mataaho Collective」奪下,作品《Takapau》位於軍械庫展場入口的第一個展間,Takapau在毛利語為「編織分娩墊」,而這個編織而成的大型裝置既如子宮般的神聖,又如宇宙般的遼闊。國家館金獅獎則頒給「澳洲館」,藝術家Archie Moore爬梳超過65,000年的家族親屬關係,印證不同族群的人類如何彼此聯繫;四周牆面與天花板是由粉筆寫上的族譜,中間水池平台上放置一落落澳洲原住民遭迫害的檔案。

(2)以色列撤館

以色列和巴勒斯坦激進組織哈瑪斯(Hamas)在加薩走廊的戰火至今已延燒數月,就在本屆威尼斯雙年展媒體預展首日,以色列館仍未開放大門,玻璃牆上貼著一張海報寫道:「在停火和人質釋放協議達成後,以色列館的藝術家和策展人將會開展。」

(3)俄羅斯館出借玻利維亞

俄羅斯在2022年入侵烏克蘭後皆沒有參加威尼斯雙年展,位在綠園城堡的俄羅斯館也跟著放空城。不過2024年這棟綠色建築出借給了波利維亞,至於原因為何?波利維亞官方聲明表示,「俄羅斯相信我們作品的重要性、質量和內容。」但根據外媒的非官方消息,可能與兩國在鋰資源上達成協議有關。

聚焦台灣館《袁廣鳴:日常戰爭》

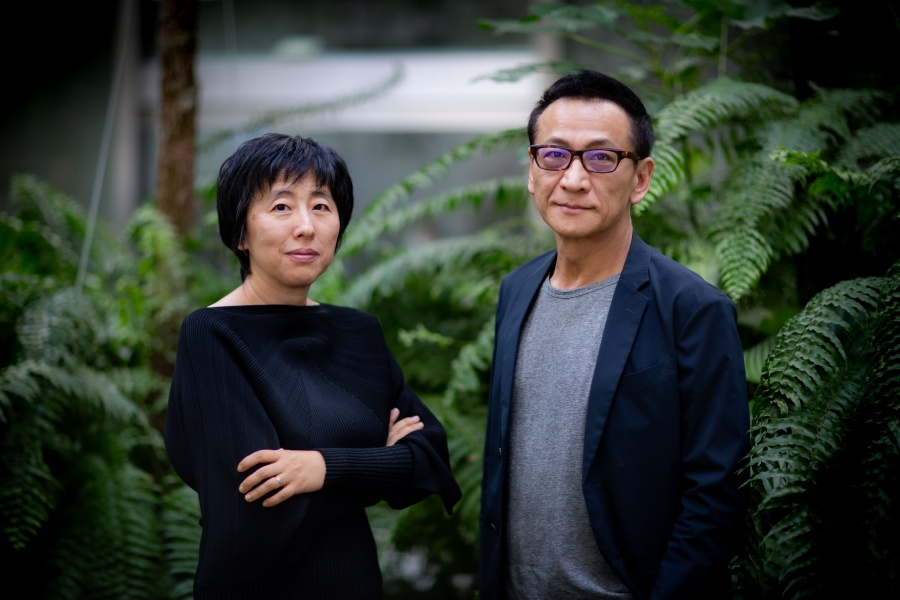

台灣館由藝術家袁廣鳴代表參加,臺北市立美術館策劃、陳暢(Abby Chen)擔任策展人,於普里奇歐尼宮邸(Palazzo delle Prigioni)展出《袁廣鳴:日常戰爭》,共有5件錄像、1件動力裝置、1件素描作品。從大門到展廳的階梯,就可聽見《日常演習》的警笛,揭示展覽的不安氛圍;步入展場後,儘管有著沙發、座椅、檯燈等舒適居家擺設,但《日常戰爭》與《棲居如詩》的爆炸、《佔領第561小時》節奏緩慢的國歌、《預言》突如其來的震動,在在提醒著這是場「日常中的戰爭」與「戰爭中的日常」。

展名《日常戰爭》不僅指涉作品中的防空演習、公民不服從運動、居家襲擊等等,更探討後資本主義、網路攻擊、氣候異常及族群紛爭等議題。內容不僅關於台灣,更是世界的不安、焦慮與現實寫照,袁廣鳴也在開幕式時表示,「希望展覽不要成真。」但如同作品中不斷重複的影像,爆炸、襲擊是破壞亦是重生,陳暢說,「在日常戰爭中,藝術家能給的是什麼想像?普里奇歐尼宮邸原本是一座監獄,如果監獄在今天都可以翻轉為表達藝術和言論自由的場域,這就是台灣藝術家和台灣想帶來的正面訊息。」

新作《日常戰爭》、《扁平世界》解析

這次袁廣鳴共帶來兩件新作,其一為展覽同名錄像作品《日常戰爭》,描述在中產階級房間中發生了一場襲擊,最後又回歸平靜。不同於此次亦展出的《棲居如詩》為1公尺乘1公尺的水缸模型,《日常戰爭》在淡水工作室打造1比1拍攝場景,內裝設定為「有點窮的單身知識分子」。每次創作都會放入新技術嘗試的他,這件作品費時約1年開發「單軸機械手臂」,達到拍攝時的精準控制。仔細聆聽錄像的背景聲音,會發現為「戰爭遊戲實況」,袁廣鳴表示,最初設定為《CNN》戰爭新聞,覺得太老套又改為國外談論武器的節目內容,最後想到了YouTube上的戰爭遊戲實況,隱喻每一個你我都可能是造就日常戰爭的一員。「我雖然做這個作品,但是我可能就是那個玩戰爭遊戲的人,其實我也不是清白的。」

另一件新作《扁平世界》,以Google全球街景資料庫(Google street view)將各地類似景貌的街景串連,10分鐘的錄像也成為了一種「新公路電影」。每段影像皆由台灣開頭,再連接至世界各地相似的地景,例如橋、道路、荒野、市中心等等,顯示在全球化、數位化的網路時代裡,世界竟是一個極度相似的「扁平世界」。在製作上,由於Google Street View為360度影像,當要轉化為平面影像時,需藉由程式多項篩選及限定相同的中心點及透視。袁廣鳴表示,Google street view的資料庫其實透露出全球政治和經濟結構,例如沒有經濟效應或很薄弱的地區資料甚少、共產國家幾乎沒有資料(少數如俄羅斯有)。

入口播放《日常演習》、《佔領第561小時》,白色椅子連結素描作品

走進台灣館,入口處約高3公尺、寬6公尺的巨型螢幕,播放的是《日常演習》,以及紀錄「太陽花學運」撤場前夕的《佔領第561小時》。其實連袁廣鳴最初也認為最醒目的入口處,應該要展示新作,但陳暢建議要以這兩件作品作為開場。除了演習、學運都是非常台灣的象徵,《日常演習》的空襲警報聲響,讓觀眾在踏上普宮的樓梯間就能聽見,營造展覽題旨和氛圍。

值得注意的是,螢幕前擺放了6張白色躺椅,和展出的素描《在我們的遠方是什麼?》中的白色沙灘椅相呼應。該張素描源自1951年的黑白歷史照片,袁廣鳴初次乍看以為是「一群男人戴著墨鏡,悠閒躺在沙灘椅看著遠方」,細看才發覺不對勁,是「美國高階軍官戴著護目鏡,在太平洋小島觀看核爆測試」,極為反差的觀感讓他留下深刻印象。這次將畫中沙灘椅搬至現實,素描裡人們悠閒躺在椅子上看著不悠閒的核爆,現實展場裡觀眾亦是舒服坐在椅子上,觀看著不舒服的作品。

公眾論壇重點整理!從「島嶼」連結回「家」

台灣館開幕日下午舉行「公眾論壇:如島嶼思考」(Public Forum: Thinking Like An Island),由亞洲藝術博物館當代藝術助理策展人納茲.朱古歐盧(Naz Cuguoğlu)擔任主持人,與談者除了袁廣鳴、陳暢,還邀請到泰德美術館大中華地區兼任策展人陳思穎(Hera Chan)、阿布達比古根漢美術館策展人鄧芷茵 (Birde Tang),從「島嶼思維」(island-thinking)出發,探討於藝術與當代地緣政治中的競合關係。

論壇中提及了不同層次的「島嶼思考」,首先是「孤島」,陳暢分享剛來到美國的時自覺孤島,儘管得到獎項肯定仍無人理解,但透過與女性、移民策展人交流,慢慢建立社群,而如今的社會也開始關注起非主流。朱古歐盧接著提及,孤島也能連結為「群島」。鄧芷茵說,阿聯酋有8成以上是國外居民,在當地工作非常需要「社群」的概念,包括怎麼跟不同宗教、語言、文化者溝通。陳思穎則認為與其身為策展人,她更著重身為一位「市民」如何創造社群之間的連結。

袁廣鳴則從父親「離島」的概念切入,父親於國共內戰的時候來到台灣「躲雨」,沒想到一躲就是40年,這讓身為外省第二代的他,不斷思考家或家鄉的概念到底是什麼?而這次台灣館正就是把展場打造為居家場域,朱古歐盧問及背後原因,陳暢回應從來沒有這麼想過,家的概念是在策展中浮現,放入沙灘椅、點亮檯燈後,很訝異原本是監獄的展場竟產生了家的感覺。她說世界上已經沒有絕對安全的地方了,所謂「家」或許是可以獲得一點勇氣的地方,從袁廣鳴的作品,可以看到一個人的生存、採取行動且慢慢找到勇氣。

2024「第60屆威尼斯國際美術雙年展」台灣館

時間|2024.04.20-09.30,每週二至週日上午11:00-19:00

2024.10.01-11.24,每週二至週日上午10:00-18:00

週一休館,4/22、6/17、7/22、9/2、9/30及11/18特別開放

地點|義大利威尼斯普里奇歐尼宮邸(Palazzo delle Prigioni, Venice, Italy)

文、攝影|張以潔

圖片提供|臺北市立美術館、La Biennale di Venezia