2024台北當代藝術博覽會(Taipei Dangdai)將於5月10~12日登場,這次在眾多畫廊間,搶先認識吳美琪、多田圭佑與Bianca Nemelc這3位值得注目的年輕藝術家。他們皆專注於平面的藝術創作,挑戰其中的極限與可能。

吳美琪|亞紀畫廊

在攝影的嬉戲中尋找自由

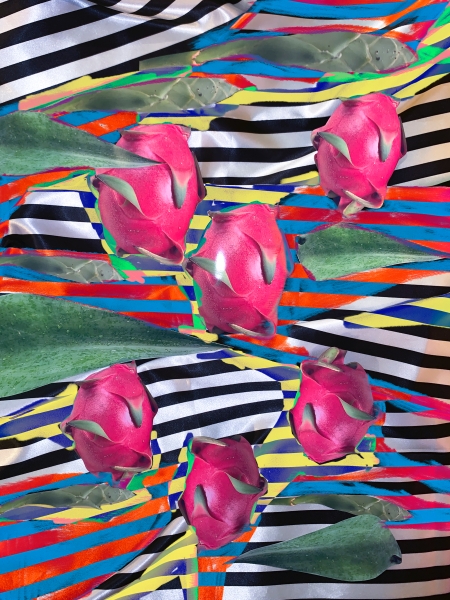

蒐集是吳美琪的生活,喜愛的閃亮東西與顏色則化為她的攝影作品。在2016年起創作的靜物攝影三部曲《XXY》、《XYX》和《YXX》中,她嬉玩虛實、光影與時間,重塑出虛構的幻象世界。

其實她先學了繪畫,後來才著迷攝影對空間、時間的操縱。搭建起場景、以複合媒材拼貼後再拍攝下來,東西不見,退後了只留畫面,作品就回到攝影本身那最純粹的moment。「我想要解構觀點,破除一些刻板印象和框架,去除每個物件本身的意義後,它們在畫面中都可以是等價、一樣的。」她想透過攝影追尋現實中難獲的自由。

蒐集、重構再拍下,是她嘗試掌控事物的過程,她自《Love Love Love 戀物癖》起拍攝愛戀對象泰勒的身體特寫,2021年的《野餐》個展與攝影書則是這場關係變質、別離後的幻想野餐,手與腿的局部影像被肢解,感情不再,只剩照片與拼貼。

2023年白晝之夜《手術房派對》則是面對自體免疫病痛時對恐懼的轉化,她想像人體細胞不斷更新,這誕生(born)跟重生(reborn)的過程正是生命的循環。今(2024)年初剛結束的廈門集美.阿爾勒國際攝影季發現獎展覽《禮物Baby's Baby》則梳理她至今的作品。

攝影的可能性正像俄羅斯娃娃般遞迴,她說明,「不同空間、物件進行循環的自我複製、演變、分裂、重組,就跟生生不息的生命一 樣。」中文展名「禮物」的意涵正巧對應著她的《潘朵拉的盒子》系列,創作期間她問朋友:「關於你生命/生存的元素是什麼?」、「你目前人生的希望/絕望各占多少%?」盒子裡的物件正象徵生命的不同元素,世界正是未拆開的盲盒,無論其中是醜惡或是希望的禮物。

在2022年的《x+羅Miró》系列中,她感受到被攝影媒材框限,首次在作品中融入電繪,其中〈故事三:它復活了IT'S ALIVE〉拍的是科學怪人的故事,「他是人造人,我好像在圖造圖,可以一直賦予它們新的生命。」與8bit.t.d八位元紡織合作的《造像計畫》中,她的影像被重新編為織品,語彙進一步模糊。

而這次在台北當代展出的《Love, Double Love》是與飾品設計師友人mEltEd potato的共同創作,將她自拍的身體與融化般的飾品結合,在台北當代的影像派對中,作品也將被轉印在絲巾和配件上,與觀眾來場穿搭互動。

「從以前到現在,我的作品環繞在各個關係的變化上,虛實並存的樣貌,從中探索更多的可能性。」她影像中不同時期相遇的物件,正也映射出愛的元素,如《XYX》中媽媽送她的南部家鄉水果、《野餐》中湧動的不安,以及如今《Love, Double Love》中「我是不是真的需要很多的愛,才可以好好安撫我自己」的提問。而近年多專注靜物的她,想如大學時期般回歸人像拍攝,尤其是人體,「身體是很厲害的容器,每個人的身體都很有魅力,我想要記錄下來。」

1989年生於台南,畢業於高雄大學。以彩色靜物攝影為創作基調,交織靜物、棚拍、抽象、圖像文化、科學實驗等,生產關於色彩、光線、物件迭代、空間分割的圖像,重要個展包括2019年台北亞紀畫廊《YXX-The Flares》、2020年台北朋丁《野餐》、2023年廈門集美.阿爾勒國際攝影季《禮物Baby's Baby》等。

多田圭佑|MAKI Gallery

在虛擬與現實的邊際探尋存在

多田圭佑在年少時代對電玩遊戲、網路、塑膠模型充滿熱情。大學時他嘗試過各色媒材,也曾在雕塑家工作室協助打造主題遊樂園的遊樂設備、廣告布景、電影道具等。

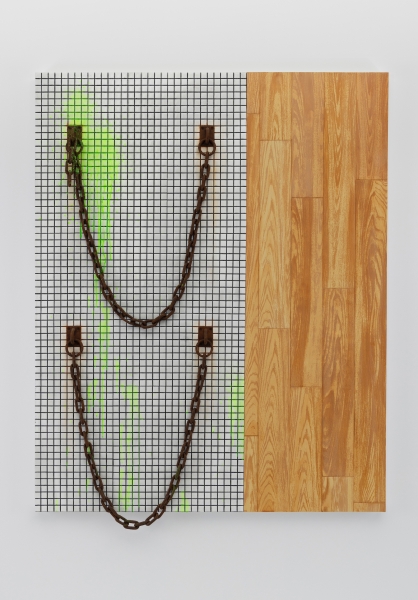

那為何仍選擇投身繪畫?「對我來說,繪畫是一種非常模糊的媒介,它既是一個實質存在的實體,又能是個非無質性的圖像。繪畫這種雙重性存在的形式,非常適合我創作的理念。」他在虛擬世界中體驗到的「真實」成為《trace》系列的靈感,「這種『真實感』來自表面紋理、重力和材料成分的組合,這與電影場景製作的過程,同時使用逼真的電腦特效(CGI)和實際特效,有很多共同之處。它們不是現實的替代品,某些方面可能有些缺陷,其他則可能誇大。」創作《trace》系列便是為了捕捉這一現象,其中便應用了3D建模的可複製性。

這次參加台北當代,多田圭佑將帶來《trace/dimension》及《残欠の絵画》系列新作。《残欠の絵画》系列乍看彷彿歐洲經典風景畫,實則是藝術家參考遊戲畫面入畫的成果。「靈感來自我一次玩電玩遊戲時睡著的經驗,⋯⋯當我第二天早上醒來,看著整夜都開著的螢幕,遊戲仍然和我入睡前一樣,景色和時間沒有任何變化,讓我意識到虛擬空間中無限的時間性和現實世界中有限時間性之間的鮮明對比,我著迷於這種並存的反差。」他說明,所有圖像本身都是永恆的實體,但它們在物質上會隨時間而衰變。再加上他欣賞古典繪畫時受到畫作老化的啟發,他將虛構時間(人工老化技法)應用在虛擬風景之上,「我相信我可以表現出一種既不屬於存在,也不屬於不存在的閾值狀態。」

他同時在進行多項系列創作——共同處是對存在意義的興趣,這個主題在2023《Phantom Emotion》、《Rhizomed Material》兩個個展中延續。

其中《Phantom Emotion》以《残欠の絵画》系列為展覽核心,「我試圖將我在駕駛虛擬飛機時所觀察到不斷變化的景色,與觀看藝術的經驗聯繫起來。」《Rhizomed Material》則專注在《trace》系列,「畢竟在該展覽之前,《trace》系列已經逐漸演變成包含更廣泛的主題,所以當時我打算展示這漸次延展的過程。」隨著科技與電子設備的進步,多田圭佑觀察到,「人們大部分時間都處於某種虛擬空間中,這些經驗將來可能會更多與我們的身體相互連結,存在定義將變得更模糊。」

他解釋,自己正好經歷從1990~2000年代所謂「實體時代」向「數位時代」過度的時期,因此特別著迷介於兩者之間的存在。談到近期創作動向,他對製作裝置、錄像作品深感興趣,甚至已經完成一個錄像作品的原型。

「雖然我的藝術興趣和創作主題沒太大變化,但我越來越想創作更大型的作品。我有一些涉及操縱整個空間的創作想法,類似我從前為主題遊樂園做的特效工作,希望在不久後能讓這些想法化為現實。」

1986年出生於日本愛知縣,2010 年、2012年分別獲得愛知大學藝術學 士、碩士學位,專攻油畫。被電玩遊 戲和虛擬世界所帶來的感官體驗所吸 引,畫作探索現實與虛構之間模糊的 界限,透過非傳統的技術探究存在與 不存在之間的衝突,為繪畫媒介帶來新維度。

Bianca Nemelc|Hashimoto Contemporary

歡欣的棕色大地之歌

Bianca Nemelc成長於美國紐約,身上流淌源自加勒比海多明尼加、南美洲蘇利南和亞洲印尼的血液,家族史仿若移民史詩。人的背景可以如此歧異複雜,構成了深淺不一的膚色色譜,不只有「黑」能形容,因此她說自己肌膚為棕色,並將此揮灑為畫中豐饒的棕色女性軀體。

兒時,她的祖母熱衷口述故事與文化。記錄下這些成為創作原點,她自然而然拿起畫筆自學繪畫,是對家族的敬意,也是她表達的語言,「我總以新鮮眼光來處理我的創作,像孩子一樣透過色彩和想像,去認識還不了解的地方,同時我心中也在創造。」筆下繽紛歡愉的熱帶地景是Bianca對於先祖故土的追尋,家族與歷史的敘事也啟發她對自然的興趣,「雖然我一直生活在城市中,但兒時就住在哈德遜河邊,這是我許多成長回憶的背景。」

水的元素成為她與自然聯繫的象徵,反覆出現畫中。2021年受《國家地理》雜誌委託,她前往南極探查並創作《Austral Summer》系列。對這片渺無人煙的大陸她卻不感到陌生,「大自然的美好在於我們正是自然的一部分,聯繫不曾中斷,如果你足夠仔細觀察,便能在任何地方找到熟悉感,即使在最寒冷之處。」畫中的棕色女體融入白雪覆蓋的地景,像是夏季雪稍融、露出土壤的綿延山脈;還有紅色瀑布,飽含鐵礦物的水流冒出冰層氧化而成為紅色,「它讓我看見這片景觀是多麼具有生命力。」

《SEA, I'M AWAKE》又是一場新的冒險與覺醒,棕色肌膚、其下的粉紅肉體與海浪彼此交融,「語言迫使人們將女性身體與大自然分開思考,但這是不可能的,因為人的存在就是自然本身,而我一直在挖掘這點。」身體與地景化作靈動的曲線、模糊了分際,彷彿歌頌大地與女性的深刻聯繫。

這次在台北當代展出的《唱一朵美麗的花》(Sing A Lovely Flower),是場人類干預與大自然力量的複雜糾纏。Bianca提到「花園」的概念令她著迷,其中一幅〈The Garden Keeper〉來自祖父在園圃中照顧美洲豹幼崽的故事。

野性生物在人為控制的空間找到了庇護,但這不可能永遠繼續下去——這成為她畫中的隱喻,美洲豹被雙手和山巒般的乳房撫育。「整個系列中,我探索如何讓大自然存在於畫中,如何讓女性的身體以她自適的方式存在。我始終在抵抗人們對於棕色身體有限的想像,並創造安全的空間讓她們盡情綻放。」

畫中的大自然是伊甸園,擺脫現實世界對深色皮膚、對女性身體的所有性化與預設,在此人能以最脆弱的方式存在,能恣意放鬆、活出自己。她漸次踏訪故土與世界各地,新的植物、動物和情境與筆下的棕色軀體不間斷發生新的相遇,擴展了她創作的心靈世界,Bianca也好奇自己還將走向何方。

具象畫家,其作品探討女性型態與自然世界的相互聯繫。出生成長在紐約市,作品靈感來自於她對自身身分的探索旅程,並以棕色調的色彩建構人物去致敬她的文化傳統。她畫作中的世界受熱帶和加勒比海地區景色所啟發,她的家人來自那裡,而她的根源也回溯於那片土地。透過作品,強調自然與女性身體之間美麗而共生的關係。

文|吳哲夫

攝影提供|Arito Nishiki、Takahiro Wada

圖片提供|吳美琪、Hashimoto Contemporary、MAKI Gallery