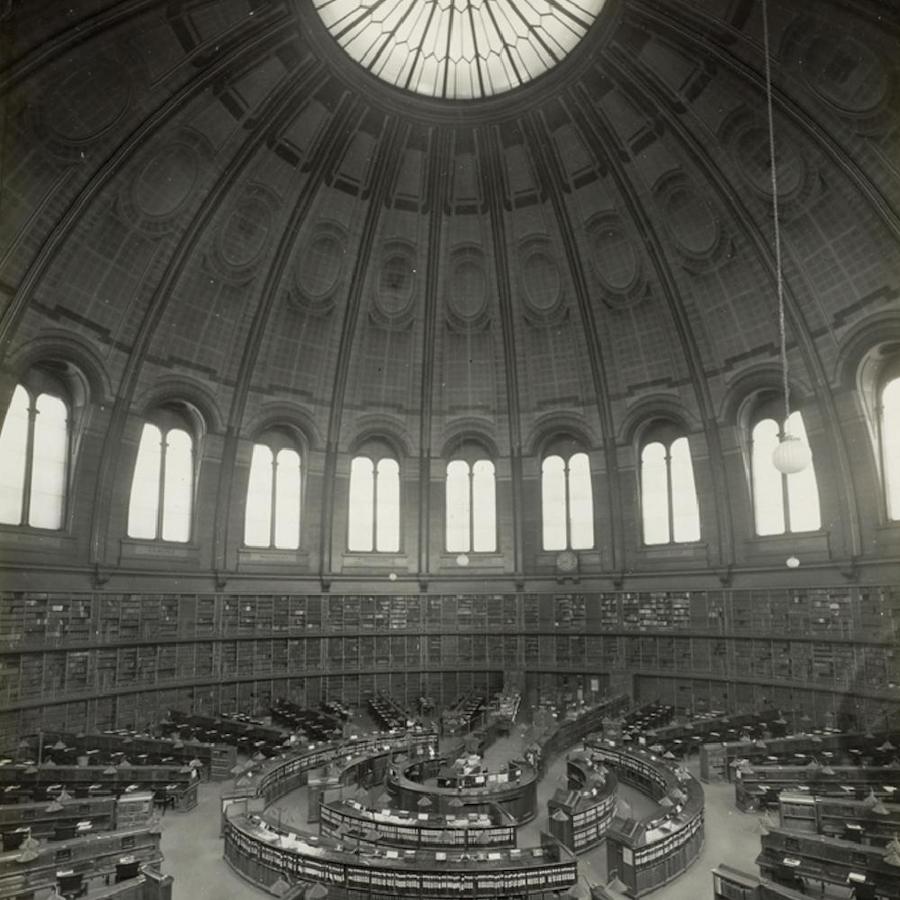

即使不是愛書人,這座擁有超過150年歷史的閱覽室也值得一看!天空藍色的巨大穹頂、雕著金色紋飾的窗框、總長40公里的書架⋯⋯,這裡是倫敦大英博物館(British Museum)的「圓頂閱覽室」(Reading Room),馬克思、列寧、王爾德、康拉德等人都曾造訪。

自2013年關閉以來,只有學術界與文學界的工作者才能申請進入「圓頂閱覽室」,不過今(2024)年館方將首度開放「圓頂閱覽室」讓大眾參觀,自7月23日起舉辦常態性導覽解說活動,上網預約便能免費參加。

19世紀中期的「鐵圖書館」

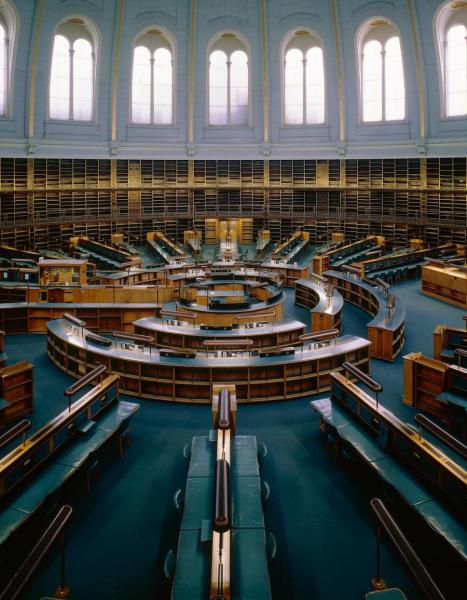

這座圓頂閱覽室於1854年開始動工,由英國建築師Sydney Smirke設計,靈感源自羅馬萬神殿的壯觀圓頂。閱覽室內部直徑為42.6公尺,採用鑄鐵、混凝土、玻璃建造,並安裝時下最新的暖氣系統,可說是19世紀中期的建築傑作。

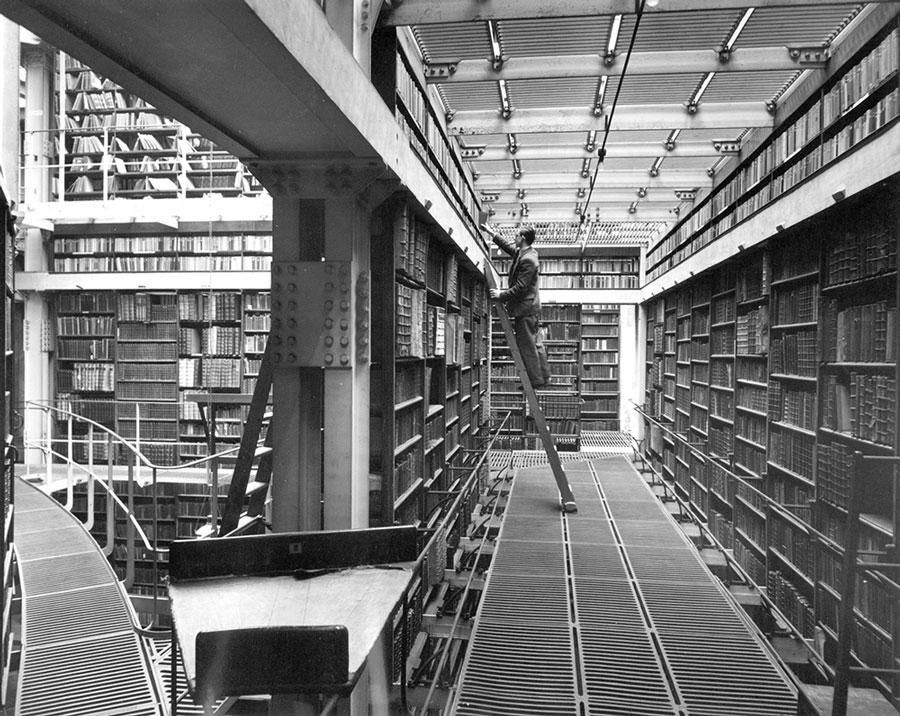

當時,圓頂閱覽室又被稱為「鐵圖書館」(Iron Library),所有書架皆為鐵製,不僅能承受書籍的重量,也能夠隔絕火源;在那個還沒有電燈照明的時代,這些書架、層板還被穿了大大小小的洞,讓自然光線透進室內。第二次世界大戰時,許多書架在空襲中遭到嚴重毀壞,1997年時,館方決定將閱覽室內的書籍全數搬移至不遠處的一座新圖書館,並將鐵架全數拆除。

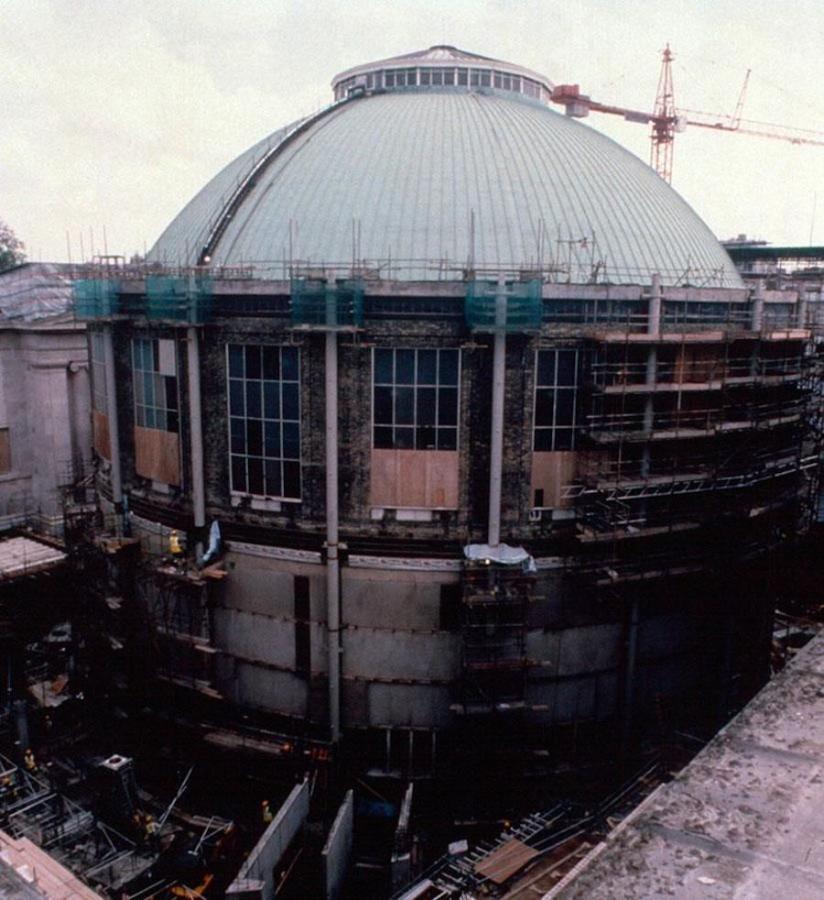

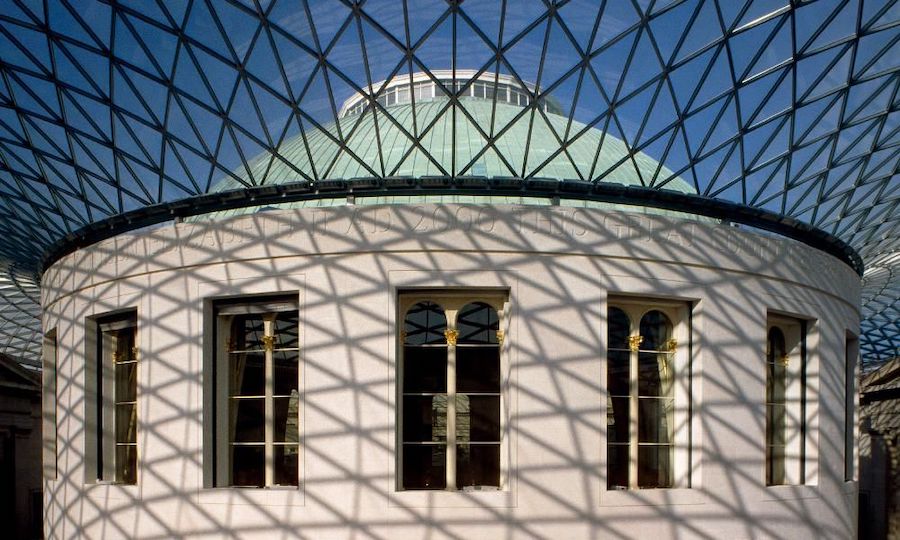

歷經Norman Foster「大中庭計畫」

1997年至2000年間,大英博物館展開「大中庭」空間改造計畫,圓頂閱覽室也隨之進行了大規模的修復。「大中庭計畫」由Foster + Partners建築事務所創辦人Norman Foster設計,主要目標是打開過去被隱藏的空間,讓大英博物館成為一個更加開放的場域,並將服務台、書店和咖啡館等空間串連起來,成為歐洲最大的公共穹頂廣場。

修復後的圓頂閱覽室以藍色和金色為主調,搭配柔和的奶油色點綴,還原建築最初始的樣貌,老舊失修的部分也被重新建造,完工後作為大英博物館的檔案庫使用,收藏相關歷史文檔,並於2000年首次對所有參觀者開放。不過在舉辦過幾檔特展後,圓頂閱覽室又於2013年關閉,淡出大眾眼前。

這裡的造訪者,都是些大人物

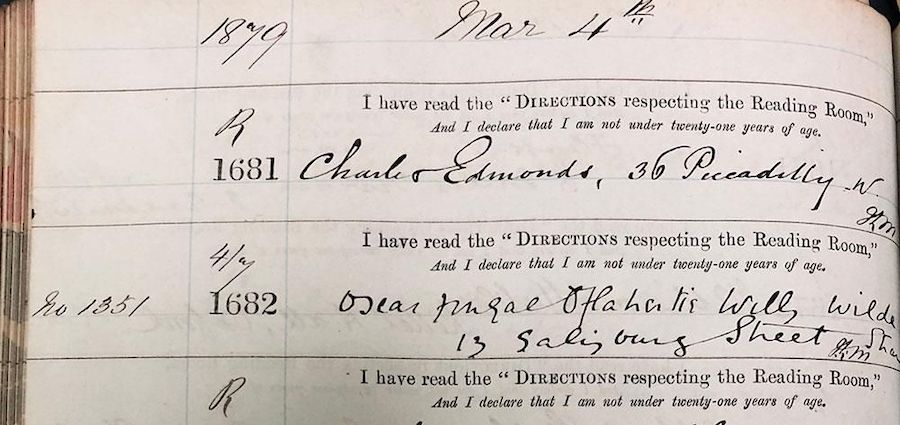

大英博物館的圓頂閱覽室不僅擁有精彩的變遷,歷年來曾造訪此地的使用者,也個個來頭不小。過去,想入場的人都必須提出書面申請,並由首席圖書館員發放入場票,著名人士如馬克思、列寧、奧斯卡·王爾德、亞瑟·柯南·道爾、西爾維亞·潘克赫斯特、約瑟夫·康拉德等都曾在此進行研究或工作。

關閉11年後首度對外開放

雖然在關閉期間仍開放學者入內調閱館藏,但一般民眾完全無法一窺圓頂閱覽室的內部。去年,大英博物館終於首度試行圓頂閱覽室的導覽活動,希望在不打擾館內研究者的情況下,讓更多人欣賞這個壯觀的空間。正式導覽活動將從2024年7月23日開始,分別在每週二的上午11點及12點進行。每場導覽最多接受20人報名,並將持續20分鐘。更多資訊請見大英博物館官網。

資料來源|大英博物館