姚怡欣的金工工作室,劃分為二區塊的空間,一邊是工作桌,另一邊如廚房擺放著大鍋、鏟與各式工具。見她戴上手套、袖套、護目鏡,再打開爐具,翻攪鍋中銀色液體。她說剛學錫藝確實會害怕,因焊接時的溫度上百、溫度上千的火槍在初學火候控制不佳的音爆震耳嚇人,卻不曾讓姚怡欣退縮放棄。她自剖個性,是面對有挑戰事物時,總有更想深入探究的好奇心。

錫為主力,當代美學介入傳統技藝

金工泛指所有金屬的加工技藝,當品牌調性逐步明朗,姚怡欣為秋雨十一定調為百分之七〇以上的純錫創作。原因為何?她從錫的物性至創作層面都講解了一番。錫有如銀的顏色,拋光後的亮度也夠,但兩者金屬氧化後的風味卻是大不同,「銀所展現的亮是很西洋式的,但錫有種質樸傳統的味道。」是錫背後的文化吸引著姚怡欣,也讓她願以現代美學為底,為傳統工藝敲擊出嶄新樣貌。

開啟茶道具的創作,姚怡欣是在聯展時遇上伯樂的。當時台中的秋山堂正找尋工藝市場中具有潛力的台灣臺灣作者,合作展覽與販售。自2013年起,姚怡欣每年固定在秋山堂展出,延展金工在茶席上的魅力。

談創作,姚怡欣是個自律的人,每年的12月到4月是年度研發期。觀察消費性品牌的市場趨勢,她有感茶道具在台灣臺灣到達高峰,並分析香道具過去是特定族群使用,下一波會在大眾之間盛行。2017年姚怡欣個展,已推出線香座,簡約線條如煙的行進塑出整體造型,這是姚怡欣擅長以當代審美介入傳統器物的特長,但在當時並不叫座,那時候傳統器型仍是主流。她也回想剛學錫藝時,練習的也多半是傳統題材,因此,做過這類創作一段時日,卻跟自己喜愛的現代美學相差甚遠,為尋回真正想做的,她割捨原有客群,迎來一段適應期,「轉風格人會離去,也會有新的人進來。」姚怡欣認為台灣臺灣工藝市場對風格忠誠度高,喜好分明也分眾。作爲工藝師應以自有特長為著力,培養出高黏著的客群。

作品的棲身之所如繆思也似黑洞

自然始終是姚怡欣作品中的經典元素,例如獲得2020年臺東工藝競賽佳作《印象台東》三件作,即是取型於當地景物,以錫臨摹出山脈、海洋與光的意象,具延展性的錫經焊接、鍛敲、彎折的反覆作用,也如時間在大地上運轉出鬼斧神工的景致。

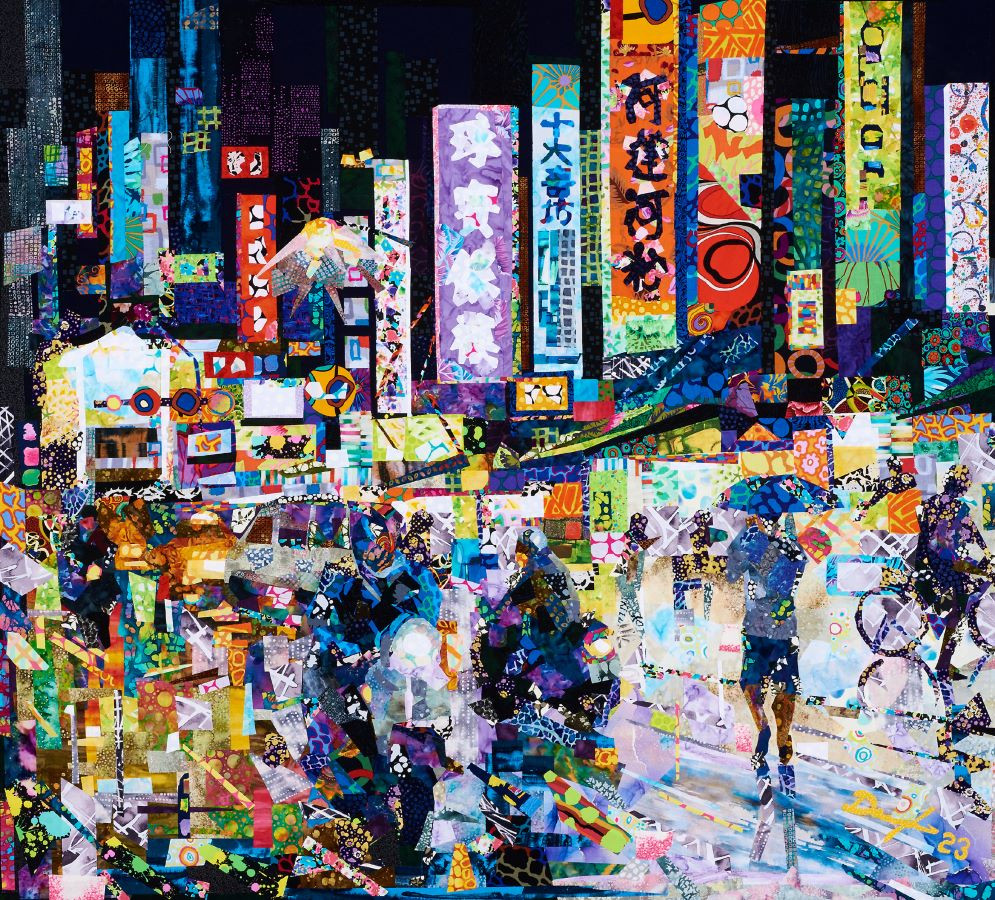

辦展覽、參加競賽的穩定節奏外,勇於出格挑戰的姚怡欣,始終想突破臺灣,去到海外市場闖蕩的企圖心。品牌曾連續數年徵選上「臺灣頂級工藝」,以展會型態到過深圳、西安等地。也以個人之名在京都老字號的錫器作坊-清課堂展出,日本一直是姚怡欣心之嚮往的環境,「去日本我們不去都市,就去山上跟鄉下找藝廊,我們會千里迢迢的去,看他們的作品、買他們的作品。」說著旅遊所好,也描述著如果有自己的空間,會是什麼樣的景色。

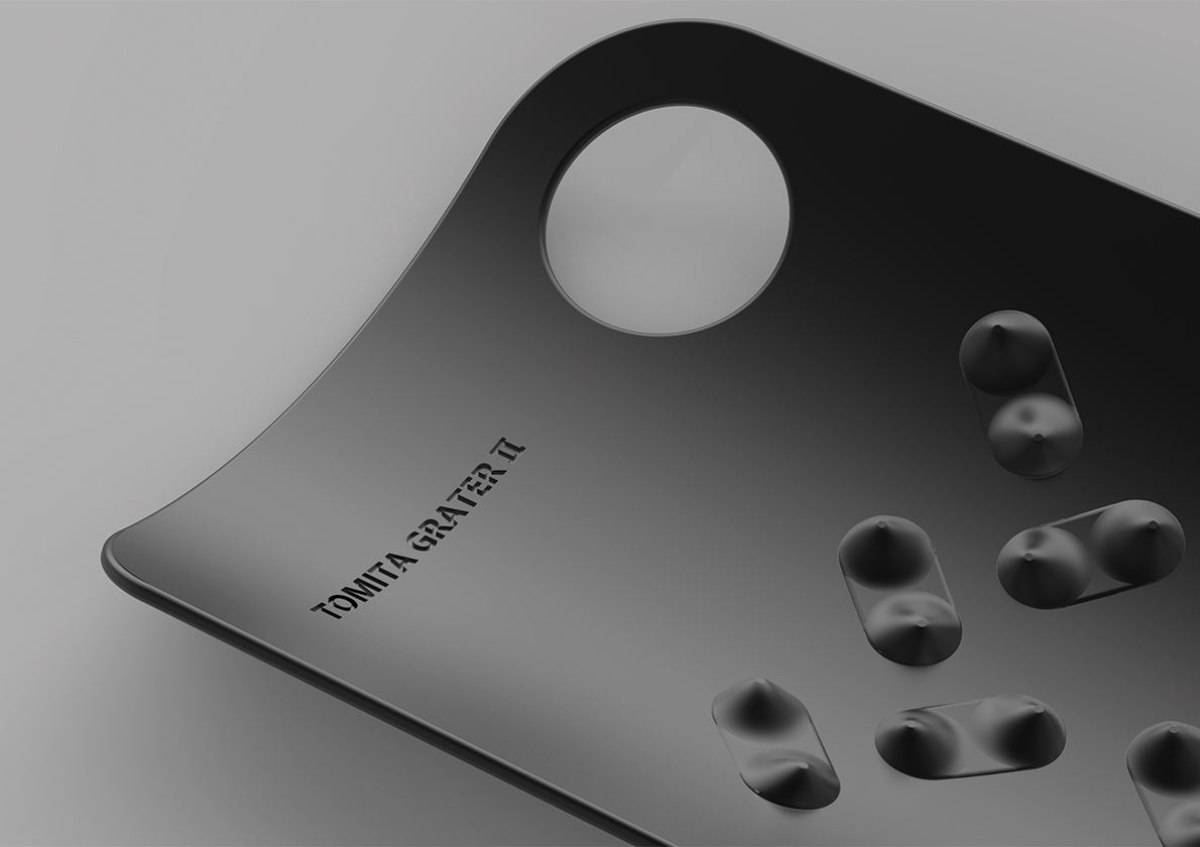

2024年的春天,「野之光」對外開放,這是姚怡欣與陶藝家先生邱中均,在一片稻海中共同孕育的空間。身為工藝家也是工藝的使用者,他們在空間籌備期,因自己需求,激盪出許多靈光乍現的創作,姚怡欣陸續製作居家用品系列:花器、時鐘、燈具,將空間點綴成他們鍾愛的生活場景,也成為陳列作品的最佳場域。照明一樓茶席的光源,來自姚怡欣的《裙擺燈系列》,她將堅硬的錫當作布料,幻化出柔軟飛揚的燈罩,如跳舞般飛散著光亮。

籌備空間帶來前景似程的創作啟發,卻也同時讓他們見到黑暗。當時正值疫情引發種種不確定,面對投入成本可能付諸流水,讓向來處事條理分明的姚怡欣,積累出超標壓力。低潮情緒她透過閱讀排解,也想起不久前曾和柯適中老師學了抽象畫,作畫時的純粹感受帶她逃脫困境的窠臼。

作畫平衡對工藝的執念

「野之光」仍在建造,姚怡欣把作畫帶入她的工藝,以抒情與隨機的心境,鬆脫她在金工製作論機能,分毫講究的慣性。當年,她以50%工藝、50%藝術的尺度規劃展覽。初次跨足藝術,解鎖沒有功能性的創作,其中名為<生/滅之間>的畫作,黑色的直向線段,有若干個錫製的不規則圓,排成似有秩序的一列,「在這幅畫裡,其實完全都沒有要講工藝的事情,也不講機能性。甚至連圓也是我在灌錫時,不經意卡在湯匙上,敲不下來而完成的。每個圓的形體,經過磨練或粹化,會轉彎或是一個轉變,就像我遇到的事情,會有一個低潮又有高潮。」如今,這幅談論的畫作,擺放於歷時四年又三個月完工的「野之光」牆上,格外有重生之意,也像守護著空間與她的創造者。

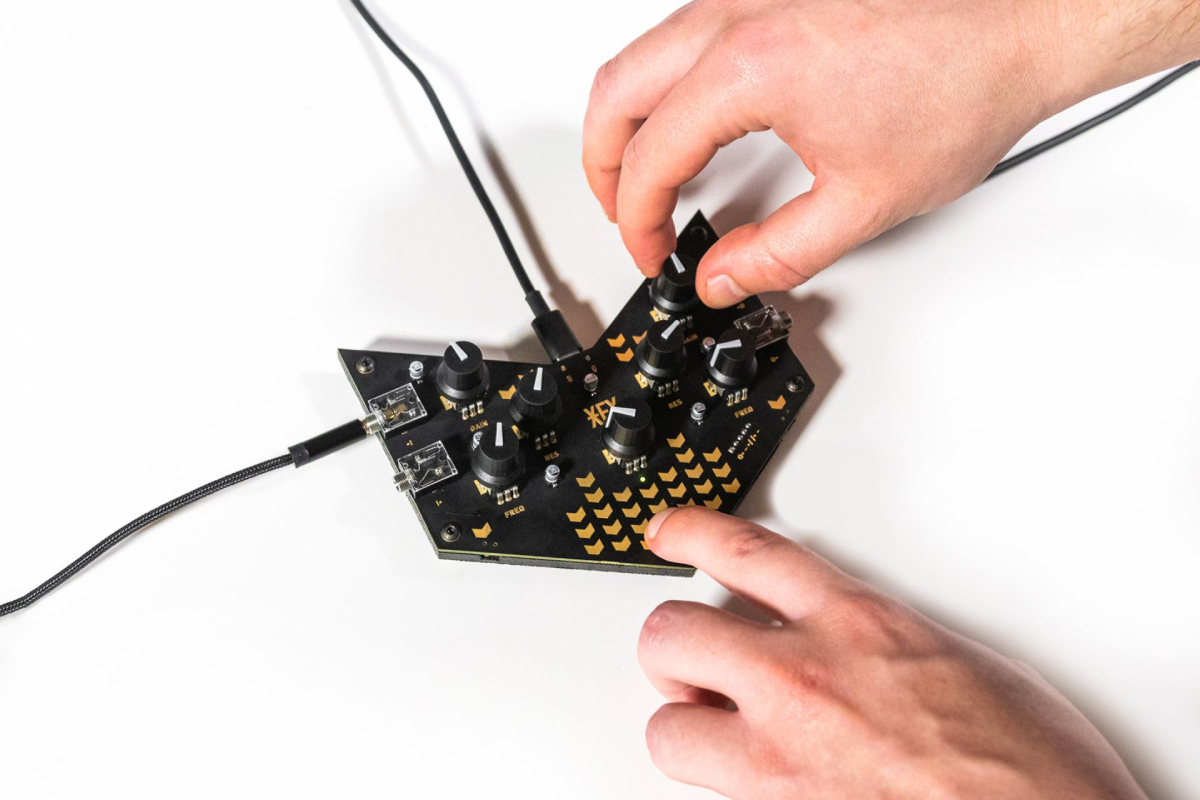

從飾品到器皿,再到純藝術創作,姚怡欣鬆弛對金工應該有的執念。她熱衷研究如何作畫在工藝上;選擇什麼媒材為顏料,該怎麼讓既有元素與新素材彼結合。她拿出寫著日文的鐵罐,是天然的核桃漆,調成合宜濃度後流動成寫意線條,承載的畫布有壺承,也有茶則。姚怡欣將嚴謹與隨機的兩端集合,同在一個作品上展示,也讓她人氣的茶道具系列更添獨一無二的記號。近期,姚怡欣將錫燒熔成液體後潑灑作為顏料,用金屬作畫的效果極佳,凹凸的立體紋理有如自然成形,讓物件也隨她自身的歷練進化,更顯人與物共生而出的生命力。

文字|王涵葳

攝影|黃覺深