紐約大都會藝術博物館(The Metropolitan Museum of Art,The Met)的麥可洛克斐勒側翼(Michael C. Rockefeller Wing)展區自2021年起關閉進行翻修,終於將在2025年5月底以嶄新面貌再度開放。該展區聚焦非洲藝術、美洲古文明藝術和大洋洲藝術,共計將展出超過1,800件作品,以開放與互動性設計,帶領觀眾更加深入其歷史文化背景。

麥可洛克斐勒側翼是大都會藝術博物館中展現全球非西方藝術的重要部分。該展區以洛克斐勒家族第四代成員麥可·洛克菲勒(Michael Rockefeller)命名,紀念其對於太平洋島嶼文化及阿斯馬特族傳統的探索與研究貢獻。其父親、美國前副總統納爾遜·洛克斐勒(Nelson Rockefeller)在20世紀中期致力於保護和推廣美洲原住民及非洲藝術,並於1969年捐贈給大都會藝術博物館。

此區共計收錄超過14,000件藏品,主要為來自非洲、大洋洲及古美洲的藝術,並以三個獨立空間展示,展現文化的多樣性與深度。自展廳首次啟用以來,館藏規模已增長超過一倍,為策展實踐方式帶來巨大改變,也因此館方展開了空間翻新計畫。

向各地建築特色致敬

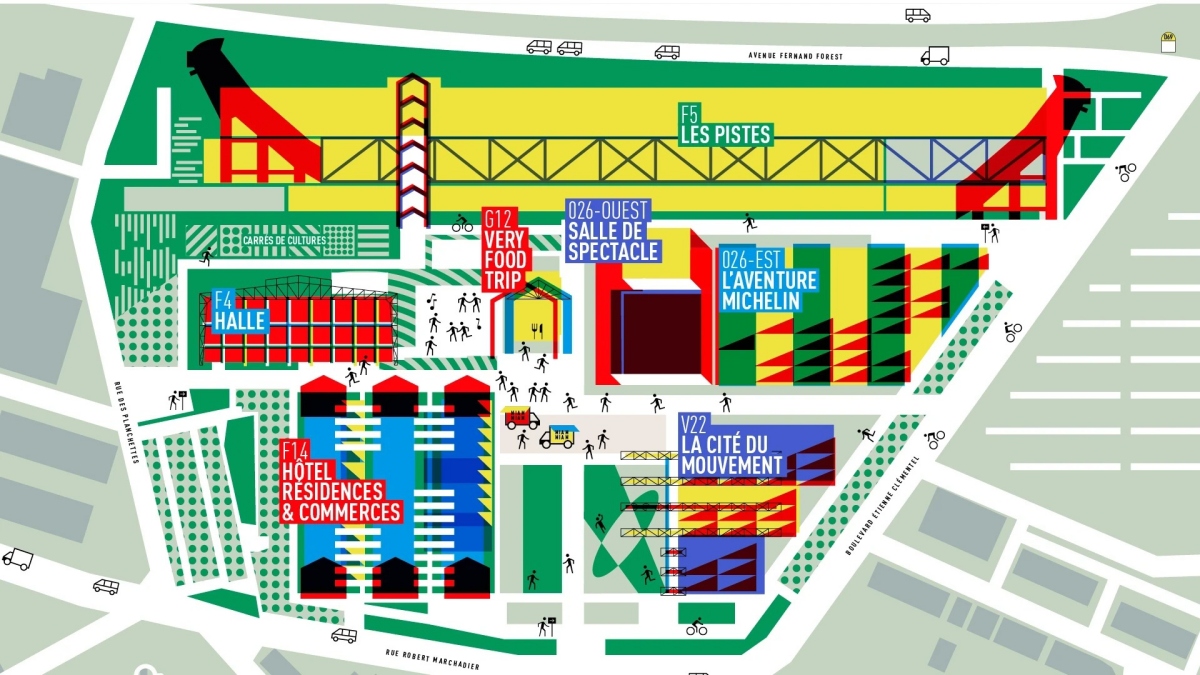

麥可洛克斐勒側翼翻新計畫由洛杉磯WHY建築事務所主導,總面積超過40,000平方英尺,著重強調展覽空間活性,並藉由創新的展示技術,讓訪客在觀展的同時,也能與藝術品產生情感連結;而針對不同館藏領域的展間,設計元素也特別向各地區的建築特色致敬,例如非洲展區天花板的隔板排列造型,就是取自非洲最著名的文化地標之一:傑內大清真寺。

大都會藝術博物館團隊表示,藉由翻新建築物的機會,館方也重新與在地鄰里連結,盡可能減少碳足跡、使用附近來源的材料與工藝,也為當地創造大量的工作機會。

更具開放性與包容性的展覽空間

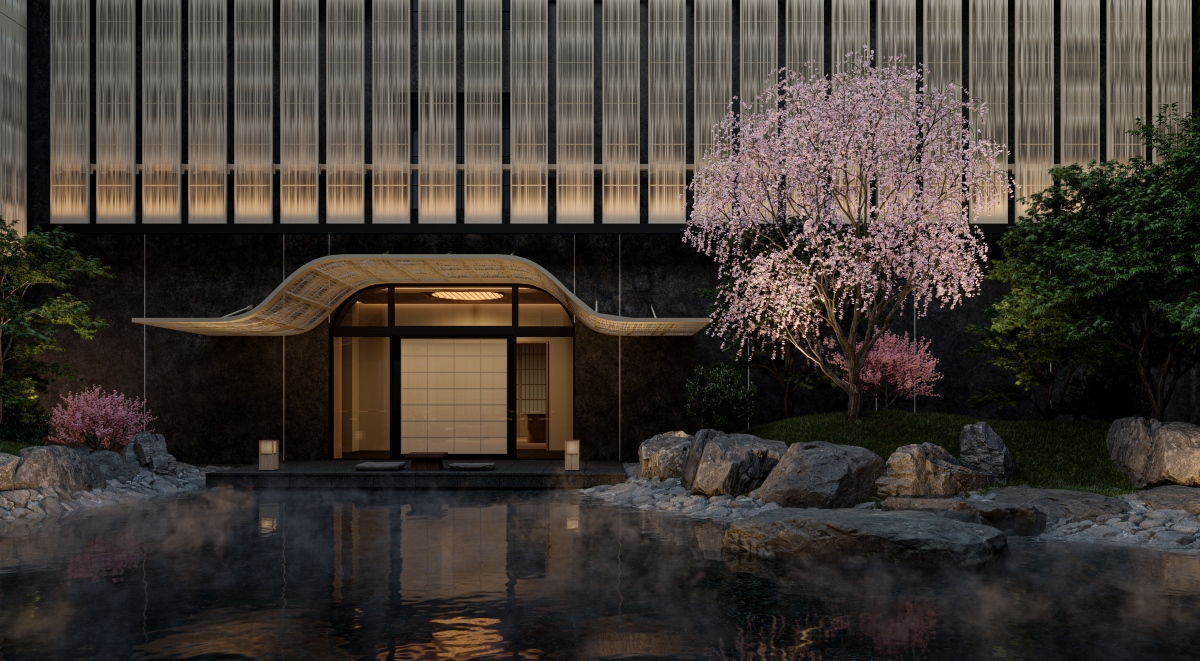

WHY建築事務所創始人兼創意總監Kulapat Yantrasast分享,自然光的引入是本次設計的最重要考量之一。自然光線透過斜面玻璃牆穿透室內,讓館內空間感覺像與中央公園融為一體,也令藝術品更具生命力。

展間也將運用多媒體與數位化技術,進一步豐富觀展體驗。這次翻新的一大亮點是牆面文字和數位展示的導入,為觀眾提供更深入的背景介紹;動線與導覽也將重新與相關文化背景的專家合作規劃,鼓勵觀眾自行在展間中探索,如非洲館的作品將依照區域性的藝術運動展示,呈現它們所經歷的歷史發展。

此外,翻新後的展廳也包括更多互動體驗,透過視覺、聽覺及肢體感官,更直接地體會到每件藝術品所傳遞的文化背景,期望打破過去以西方視角觀看非西方藝術的展覽方式,讓藝術品為自己的歷史發聲。

500件藏品首次展出

重新開放後的麥可洛克斐勒側翼,將帶來一系列新的展品,開啟當代藝術與傳統文化之間的對話。根據策展人Alisa LaGamma,將有多達500件撒哈拉以南非洲藝術品展出,創作年代橫跨中世紀到當今,其中幾件焦點作品包含公元12世紀在內尼日三角洲製作的陶土雕像、馬利藝術家Abdoulaye Konaté的纖維藝術作品《Bleu no. 1》等。

除此之外,麥可洛克斐勒側翼也將設立美國首個專門展示古安第斯文明紡織品的展間,以及與數位技術融合的大洋洲原住民藝術家新作系列等。未來,這些藏品不再只是單純的靜態展示,而是融入更多跨文化對話、當代藝術的反思,讓創作的多元性在空間中流動。

資料來源|The Met、WHY Architecture