甫開幕的Aesop台中概念店,傳統生鮮市場意象隱約卻直球地融入空間,幕後操刀者是日本的TORAFU ARCHITECTS,日本多間Aesop店面亦出自他們之手。這間建築設計事務所,從建築到產品設計都在守備範圍,他們是如何以建築師的思維,延伸出獨有的設計概念?

TORAFU ARCHITECTS由鈴野浩一與禿真哉兩人於2004年創立,攤開他們的商業案件履歷,會發現很難用三言兩語詮釋這是一間什麼樣的公司。雖名為建築設計事務所,但除了建築,亦經手包括室內裝潢、展覽會場構成、空間裝置藝術的設計,甚至參與家具、戒指等產品設計,不受限於建築領域,至今已經孕育出上百件大小設計作品。

鈴野浩一提到,事務所甫成立時,多半以經手小規模的住宅建築或店面設計為主。隨著客戶提出的需求日漸多樣,加上他們兩人也並不自我設限,才有了現今看似十分多元的設計經歷。「因為我們認為在不同的領域可以發想出新的觀點或創意,當然有執行上的挑戰,但共通不變的是『該如何藉由我們的設計,來豐富人們的生活』。」鈴野浩一說。

改變家具與建築之間的關係

鈴野浩一畢業自橫濱國立大學工學部建築學研究所,畢業後則任職於 Coelacanth K&H,亦曾進入墨爾本的建築師事務所工作。禿真哉則畢業於明治大學理工學部建築學研究所,在青木淳的建築事務所磨練技術後獨立門戶。兩人在共同的建築師友人介紹下結識,一同攜手完成了旅館客房翻修計畫「Template in CLASKA」後,才設立了 TORAFU ARCHITECTS 公司。

在「Template in CLASKA」中,鈴野浩一和禿真哉被賦予了改造老舊旅館客房的任務,並必須在其中加入藝術家的繪畫作品、設置電子寵物狗「AIBO」。面對這些需求,他們索性將焦點從客房空間轉向旅行物件,在房內打造了一層薄牆,並挖空一個個得以放置畫作、電子寵物狗、旅行箱、旅館盥洗用具的洞,形成一種「收納範本」,讓人們重新審視物件的價值,並從物件中重新創造出空間風景。

鈴野浩一說,他們在這個案件裡嘗試了雙向的手法,用設計家具的心情來思考建築、用規劃建築的方式來看待家具。他說:「我們希望改變家具與建築之間的關係,像是能創造出生活空間感的家具、貼近人們居住行為的建築。讓家具空間化、讓建築更符合人體工學。」這樣 遊走於建築與物件之間的思考模式,也成為他們日後設計歷程中不變的核心概念。

以素材譜寫 Aesop 店面空間故事

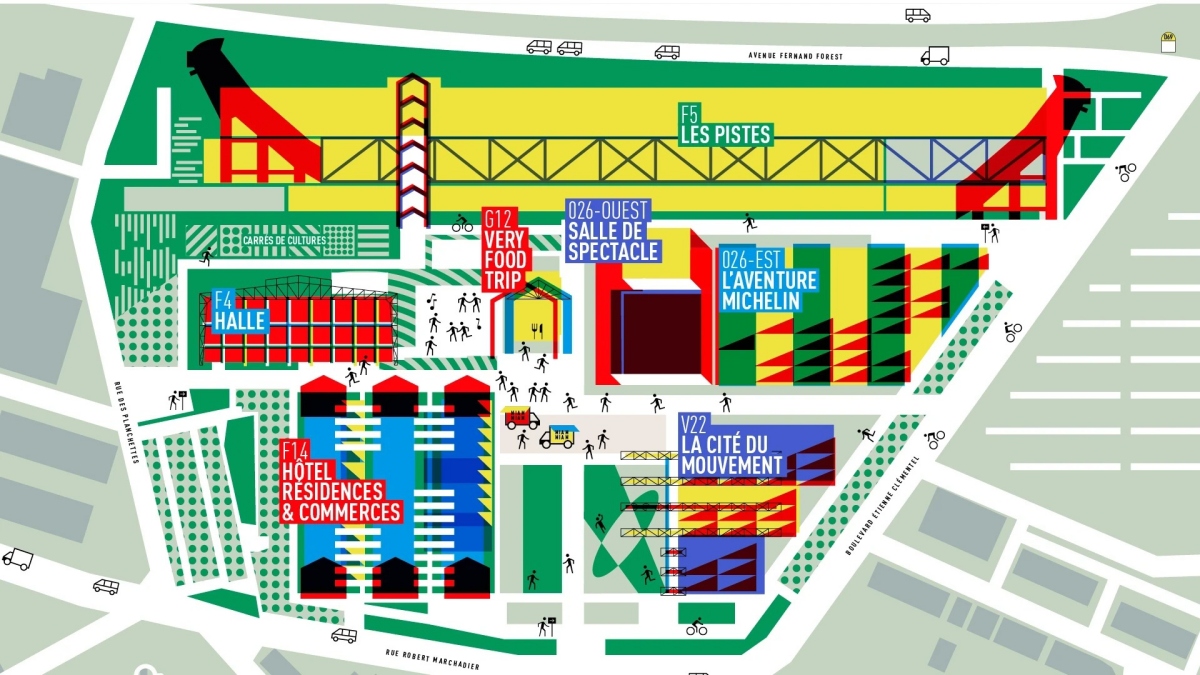

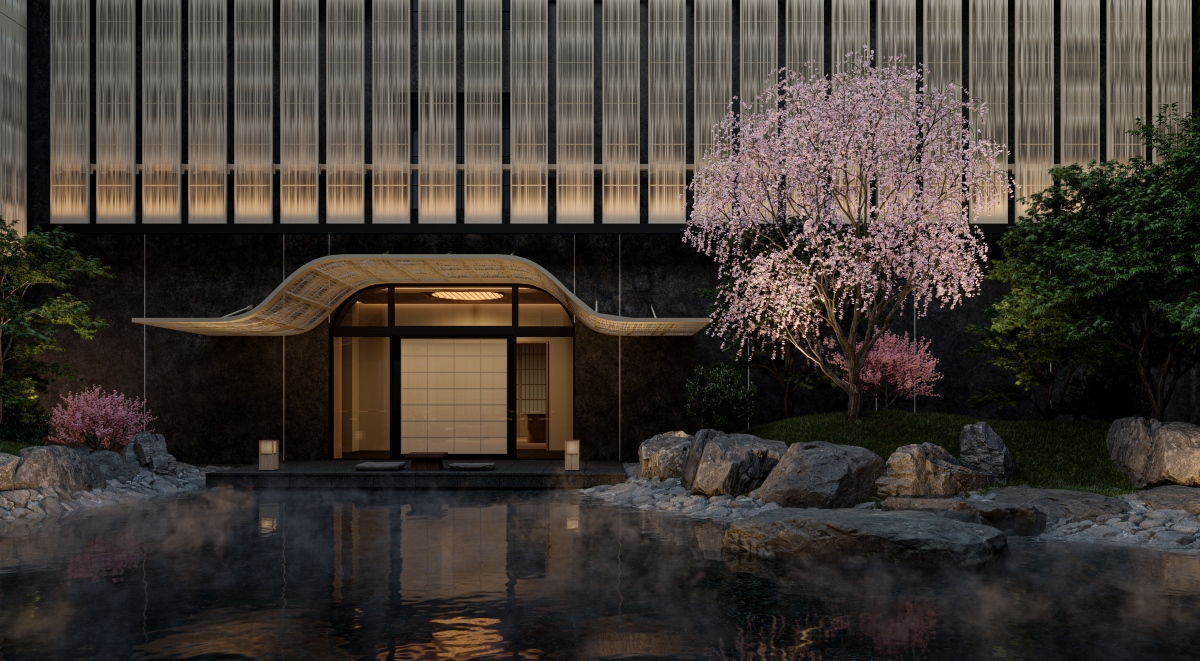

除了住宅空間外,TORAFU ARCHITECTS亦以保養品牌Aesop的店面內裝設計而為人熟知。始於2012年的東京新丸大樓店、橫濱BAY QUARTER店,近年更跨足海外,負責了Aesop台灣台中概念店的設計。鈴野浩一提到,Aesop十分重視顧客的來店體驗,比起大量投放廣告,更在乎如何創造出讓人願意造訪、駐足的店面空間。面對此一課題,TORAFU ARCHITECTS在設計規劃時會事先決定主要的素材,藉由素材創造出各個店面不同的樣貌。「有的時候會選擇能夠從周邊環境跳脫而出的素材,有時則是活用既有空間的優勢。每一次的素材選擇,以及如何實際將其反映到設計上,都是截然不同的挑戰。」

「Aesop NEWoMan 橫濱」正是發揮了素材價值的絕佳案例。TORAFU ARCHITECTS和在德島縣上板町從事藍染手工栽培的「BUAISOU」合作,以藍染作為基調進行整體設計。經過反覆實驗後,最終選擇上色效果最佳的楓樹木板作為店面內的展示架,略為彎曲的藍染木板既延伸出了海浪的動感,也彷彿停泊在海上的船隻,成功營造了橫濱海港的湛藍印象。此外,店內的水槽等設備皆採用不鏽鋼材質,當陽光從兩面落地窗射入時,便會映照出一片深藍世界,令人留下深刻印象。

而「Aesop台中概念店」則是以「傳統生鮮市場」此一靈感著手設計。團隊數度實際走訪台中街頭,不僅以傳統市場常見的階梯式陳列商品,地板及洗手台面也採用了台灣街頭多見的抿石子施工而成。鈴野浩一表示,最初接到此一委託時,最重視的便是如何在設計上反映出台灣文化。確立了台灣當地的素材與文化特徵後,TORAFU ARCHITECTS 再適度地將其抽象化轉譯,接著以色彩調和店面整體印象,最終才得以 打造出一個富有台灣溫度,但又同時保有 Aesop 特色的獨一無二空間。

建築之外,品牌與商品設計的巧思

在店面設計之外,TORAFU ARCHITECTS長年亦與ISSEY MIYAKE、Hermès等精品品牌合作,進行櫥窗展示設計。鈴野浩一提到,由於展期短暫,在進行櫥窗展示設計時,最重視的是如何讓人快速地留下深刻印象。他也說明,必須多方面嘗試商品的呈現方式,除了深入理解當季商品的特色、活用品牌本身的世界觀之外,若商品本身採用了新的技術,將該項技術直接轉化為展示主題也是呈現手法之一。

產品開發亦在TORAFU ARCHITECTS的守備範圍,其中最為人所知的非「空氣器皿」莫屬。直徑20公分的圓形紙片上刻著大大小小不到1公分間隔的圓,經過延伸、展開後,靠著紙張本身的張力與強度,自由變換成為裝飾品、器皿,甚至是包裝紙。這是TORAFU ARCHITECTS於2010年1月參與製紙公司「福永紙工」主辦的企劃展《特色思考展》時,催生出的商品。該展覽邀請了平面設計師、家具設計師及建築師齊聚一堂,各自以負責的顏色進行紙製品的開發設計。

TORAFU ARCHITECTS 首先思考的是如何將平面的紙張轉化為立體,在紙張大小、磅數、厚度,甚至是同心圓的形狀與間隔上都反覆進行實驗,最終設計出了看似輕薄纖細,卻富有紙張強韌特質的網狀器皿。而為了呈現出綠色主題,他們在紙片的兩面分別塗上黃色與藍色,讓商品展開後,經過光線的折射,在各個角度呈現出變化萬千的綠色。

以建築角度出發的商品,儘管看似缺乏機能性,但在推出後廣受歡迎,不僅陸續和漫畫家井上雄彥、設計師野老朝雄、皆川明等人合作新設計,甚至成為了美術館的周邊商品、旅館內的裝置藝術,以及高中創校百年致贈給校友的紀念品。充滿日式細節與工藝的設計在海內外獲獎無數,更在2015年獲選為加拿大蒙特婁美術館的永久收藏展品之一。

從生活中的不便提出好問題

TORAFU ARCHITECTS經手的作品橫跨各個領域,不禁好奇在從事建築空間以外的設計時,是否有任何從建築師角度出發的思考脈絡?鈴野浩一說,兩者之間最大的差異在於「條件」。「建築設計始於施工用地的分析與考察。相反地,產品或家具設計不受使用對象與地點限制,看似自由,但有時也會苦惱於這種毫無設限的狀況。這時我們會刻意想像商品的使用情境,自行設定出各種條件後才開始著手發想設計。不管是建築和周邊環境、商品和使用空間,藉由『賦予用地限制』便能更為全面地思考。」

他也提到,這亦可以延伸為作為設計師的核心思考之一——設計師不只是在解決問題,該如何拋出問題亦同等重要。鈴野浩一說明,不需要是「解決環境問題」這類的大哉問,所有日常生活中感受到的那些「不便」,都可以成為好的提問。以自身的立場思考如何「回答」這些提問,往往便可以發想出富有新意的設計。「所謂的『提問』跟設定條件有異曲同工之妙,這個方法既適於建築,在產品設計上也通用,可說是一種建築師獨有的思考方式。」

由鈴野浩一與禿真哉於2004年設立。建築空間外,亦跨足室內裝潢、展覽會場構成、產品設計、空間裝置藝術與影片製作等領域,以建築思考為基底從事設計工作。主要作品包含「港北住宅」、「空氣器皿」、「Big T」、「TOKYOBIKE TOKYO」等。

企劃|張以潔 文|廖怡鈞

圖片提供|各單位

更多精彩內容請見 La Vie 2024/10月號《跟著咖啡去旅行》