20世紀至今,無論在影劇與現實生活裡,人們總設想:「與機器人共同生活的未來,會是什麼樣子?」如今進入人工智慧已成顯學的時代,機器人不僅融入日常,更深刻影響我們的思維、生活與價值觀,另一方面也掀起人類與機器人究竟是互相依存、或相互對抗的論戰。

對遊走於藝術、建築及設計之間,致力發展人機協作建造的「ROSO機器人建造實驗室」來說,他們並不擔心被機器人取代,而期待透過與機器人互動和對話,實驗也實踐多元材料及數位建造的更多可能性。想要探索其中奧妙,就親訪THE 201 ART 順天建築•文化•藝術中心《 流 動 意 識 DANCING WITHROBOTS 》特展,看ROSO如何與機器人一同共創藝術畫作、竹構等各種尺度的作品,沈浸於創新技術與媒材堆疊的嶄新體驗之中,想像人類未來生活有可能產生的改變。

橫跨建築與藝術、結構與材料的精彩實踐

走進《 流 動 意 識 DANCING WITHROBOTS 》展場,見到的並非冷冰冰的科技感場景,更像多彩交織的感官幻境,其中建築、科技與藝術的想法激盪。展覽四大區塊皆以機器人與人類的對話為索引,激發觀者對展覽內容的思考,以下精選全展3大亮點:

01 自演算與材料展開的結構實驗

觀展動線以ROSO近年於各大展覽的展品及公共作品為開端,直接透過代表作介紹ROSO在做些什麼、所做之事又為何獨特,如曾於2021屏東落山風藝術季展出的《珊瑚・山瑚》利用電腦演算學習珊瑚微小細胞互相推擠、複製、生長、擴張的規則,選用透明材料重現珊瑚的美麗色澤,再層層堆疊出璀璨而複雜的有機曲面,巧妙透過電腦再現自然界的瑰麗風景;初於2022構竹林鐵新銳建築展亮相的《疊舞竹曲》則是一場對竹結構的實驗,ROSO利用竹纖維、玻璃纖維之復合材料的性能,結合運算設計與數位製造工具的輔助,透過曲面薄殼結構展示竹構的新樣貌,跳脫以往竹構多以桿狀材料構築的桁架式結構。

02 機器人為藝術創作注入的美學可能

接著來到如同科技藝術展眼現場的角落,這裡集結3D列印掛畫、數位互動裝置,邀觀者探索機器人所能帶來的精準效果與美感。牆上的三幅掛畫皆採相同材質列印,卻因ROSO前期運算及製作方式不同,而展現出相異的紋理、色彩及形態,或如玻璃般透明、或如壓克力顏料般重彩、或帶有機的凹凸紋理,彰顯機器人能為藝術創作帶來的美學可能性。

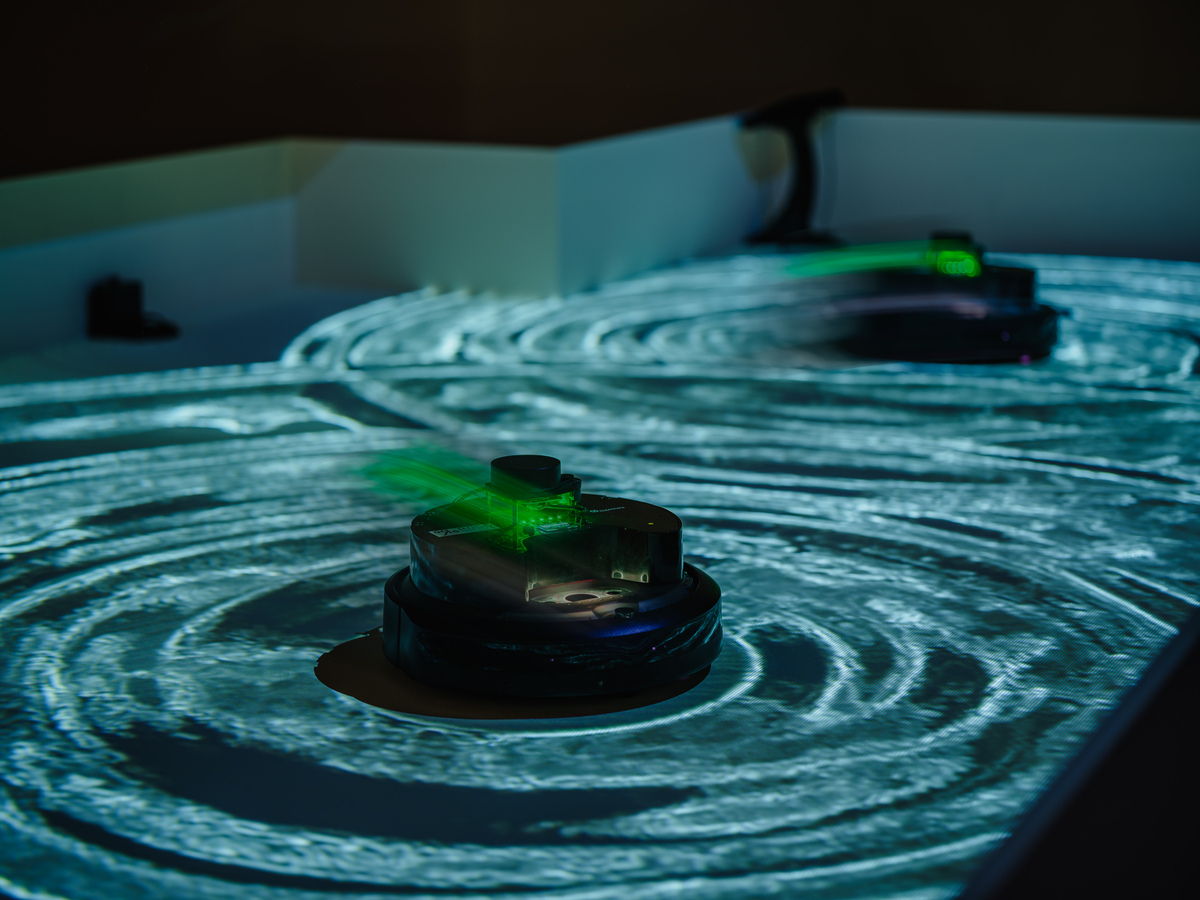

一旁的數位互動裝置則是另一種藝術形式的體現,平台上以掃地機器人為原型改造的裝置隨機移動,時刻牽動著投影作品的有機變化,也不妨移動上頭置放的水泥柱,主動為畫面帶來更多變換的可能。

03 竹、金屬、玻璃……材料表現的嶄新樣貌

腳步來到中央圓桌,此處是ROSO多年來對「材料」實驗的濃縮,團隊以材料本身的物理特性切入,結合對建築力學、藝術表現等的思考,歸納出各材料的理想歸處。

舉例來說,竹子是近年永續建築的潛力股,有別於傳統多用完整竹竿發展結構,ROSO轉而探索更具柔韌性、穩定性的竹片與竹棒,結合機器人技術等發展新時代的竹構;金屬則具備高強度、良好的延展性,ROSO善用此特質發展漸進成形金屬加工,在數位製造過程中對金屬逐漸施加變形力,以形成複雜的曲面和形狀;玻璃在ROSO的實驗之下,也有了新的加工及創作可能,傳統玻璃工藝加工過程複雜、成品優劣十分考驗師傅經驗與功力,ROSO巧妙利用類似3D列印線材的玻璃棒,結合電腦運算、特殊的高溫擠出裝置,開發出3D列印玻璃的新方法;現場更有木材、陶土、水泥、塑料等材料待你探索。

挑戰建立設計端到製造端的新流程

ROSO是台灣第一座機器人智慧營建實驗室,2019年由逢甲大學成立,並由盛郁庭、王識源老師共同主持,兩人皆具備建築專業背景,目前分別任教於逢甲大學建築專業學院、國立陽明交通大學建築研究所,現帶領橫跨機器人、機器學習、材料、建築、土木等領域的團隊成員,致力探索運算設計、機器人建造技術、材料相互碰撞後所帶來的新設計方法。

若要用一句話概括ROSO正在做的事,那便是「挑戰建立設計端到製造端的新流程」,團隊認為資訊科技有潛力挑戰傳統的建築設計、建造流程,若以「人類的創造力」加乘「機器人的計算力」,再結合不同材料的特性,將能突破傳統製造方法的限制,提供更多實現設計理念及美學體驗的機會,建築師、設計師與機器人在工作過程中的角色也得以被重新定義,營造業也或有機會從勞力密集翻轉為資訊密集產業。ROSO不只做研究,也讓教學、產學共同滾動,企圖帶動「智慧營建」的新視野,期許多方共同打造當代的數位建造文化。

《 流 動 意 識 DANCING WITH ROBOTS 》ROSO 機器人建造實驗室特展

展覽日期|2024.09.14-11.16

展覽地點|THE 201 ART 順天建築 • 文化 • 藝術中心(臺中市西屯區文心路二段201號B2F)

營業時間|週二至週六 10:00-17:30