回顧吉卜力誕生歷程的展覽登台!自2021年開始在日本巡迴的《Animage雜誌和吉卜力展》,於2025年1月起在華山1914文創園區東2C、D棟展出。

《Animage雜誌和吉卜力展》海外首站在台灣

《Animage雜誌和吉卜力展》海外首站於華山1914文創園區東2C、D棟開展,邀請台灣觀眾一同揭開吉卜力工作室誕生的秘密。展覽由《Animage》雜誌創刊開始,回顧1970年代起日本動漫發展的黃金年代、探索《Animage》雜誌與吉卜力工作室之間密不可分的連結。更重溫了時任總編輯鈴木敏夫與動畫大師高畑勲、宮﨑駿相遇並共創名作的歷程。透過豐富的雜誌篇幅、珍貴的手稿畫與立體模型,深入了解《風之谷》、《天空之城》、《龍貓》和《魔女宅急便》等經典作品躍上大銀幕的幕後故事。

《Animage》是由「Animation」和「Image」兩個字結合,創刊於1978年日本動畫的發展熱潮中,為日本第一本商業動漫雜誌。在這本雜誌創刊之前,市面上只有給小朋友看的電視漫畫雜誌,專業動畫資訊並不普及。然而,《Animage》的問世,透過大量彩色照片,詳細介紹熱門動畫作品的經典場景和製作技法,並專訪動畫導演、聲優、與幕後工作人員,讓《Animage》雜誌成為動漫迷間最受歡迎的情報雜誌。

探索《Animage》雜誌與吉卜力工作室的連結

《Animage雜誌和吉卜力展》就是以《Animage》雜誌為媒介,穿越到吉卜力工作室成立之前的1978年,讓粉絲有機會從日本動漫發展的脈絡中重新認識「吉卜力」,更從雜誌所締造的動漫熱潮與影響,見證吉卜力誕生的時空背景。本展監修高橋望更進一步分享:時任編輯的鈴木敏夫認為《Animage》不只是一份刊載動漫資訊的雜誌,期許能夠更積極參與動畫製作,因而成為吉卜力工作室成立的關鍵契機。若粉絲仔細在展場的雜誌篇幅中尋找線索,就能發現「創刊號」中,關於傳奇動畫作品《太陽王子 霍爾斯的大冒險》的報導,為鈴木敏夫、導演高畑勲和當時參與製作的宮﨑駿等三人的未來合作埋下伏筆。

本展也特別介紹《Animage》雜誌曾全力支持的熱門電視動畫,從創刊號封面的《宇宙戰艦大和號》開始,延伸至影響後世甚鉅的「機器人動畫」與「魔法少女動畫」熱潮作品。《機動戰士鋼彈》就是其中典範,雜誌特輯不僅提高了作品討論熱度,更成功地帶動鋼彈模型的銷售,一波波的搶購潮成為熱議的社會現象。兩部原先定位在少女取向的作品《甜甜仙子》與《魔法小天使》,也在雜誌特輯推出後擄獲了大量男性動畫迷的支持,透過不間斷地互動和話題,開創全新動漫熱潮。

重現鈴木敏夫與高畑勲和宮﨑駿相遇的故事

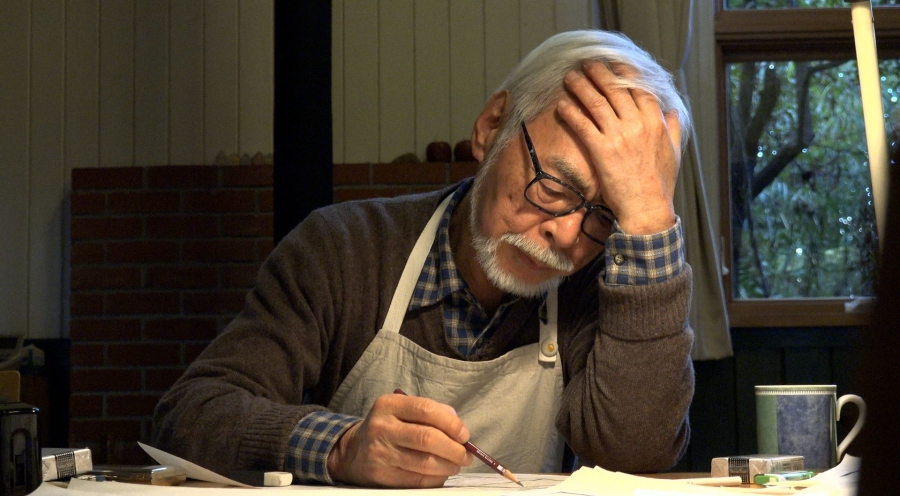

吉卜力工作室經典作品的關鍵幕後推手鈴木敏夫,他在創立吉卜力工作室之前,即擔任《Animage》雜誌總編輯。本展大量收錄他在擔任總編輯時期的雜誌篇幅、手稿畫、角色場景設定資料、立體模型等上百件收藏,其中更有鮮少展出的珍貴作品史料:宮﨑駿第一部執導作品《魯邦三世 卡里奧斯特羅城》、和高畑勲擔綱導演的《小麻煩千惠》、《大提琴手高修》等作品的豐富內容,更可從中了解鈴木敏夫如何透過《Animage》雜誌,讓大家再次認識高畑勲和宮﨑駿,進一步揭開三人邁向創立吉卜力工作室的起心動念。

《風之谷》登上大銀幕的幕後全記錄

而1981年8月號《宮﨑駿 冒險與浪漫的世界》這份極具意義的特輯問世,讓「宮﨑駿」這個名字再次出現在大眾視野,動漫迷也可從宮﨑駿早期的作品,走入他精彩的製作生涯。緊接在特輯的介紹後,展覽更進一步聚焦在《風之谷》從原創漫畫、電影企劃、試播短片,發展到最終長達117分鐘動畫長片的完整歷程,細數監製高畑勲、導演宮﨑駿、時任《Animage》總編輯的鈴木敏夫攜手合作的幕後故事,並將知名動畫師金田伊功、年輕的庵野秀明、當時尚默默無名的久石讓參與製作的紀錄大量公開。展出內容也包含《風之谷》珍貴的賽璐珞片、背景圖和文宣看板,依時序也將經典作品《天空之城》、《龍貓》與《魔女宅急便》的幕後故事帶給台灣觀眾。

展區亮點整理

⇛ 走進《Animage》動漫雜誌

《Animage》是日本第一本正式發行的商業動漫雜誌,1978年5月26日由德間書店推出。作為動漫雜誌界的先驅,它不僅深入介紹作品幕後的故事和業界動態,還分享創作者和製作團隊的訪談,並搭配精選圖片搶先看。特別的是,《風之谷》被改編成動畫電影後,成為吉卜力工作室誕生的契機。如今《Animage》雜誌走過45個年頭,依然是連結動畫作品和粉絲的重要橋樑。

⇛ 吉卜力工作室成立的秘密大公開

《Animage》雜誌與吉卜力工作室的成立有著深厚淵源。在這次展覽中,觀眾將能一窺《Animage》如何促成兩位動畫大師——高畑勲和宮﨑駿的相遇,以及鈴木敏夫如何在幕後扮演關鍵推手,讓《風之谷》動畫大獲成功、票房長紅的精彩故事。

⇛《風之谷》的誕生

在這個展區,觀眾將能發掘《風之谷》的誕生故事,了解《Animage》雜誌如何從漫畫的連載開始,將這部作品一步步被搬上大銀幕的過程。從創作手稿到電影製作,帶你走進這段傳奇誕生的幕後世界。

⇛ 受歡迎的娜烏西卡

這個展區還將帶你近距離欣賞至今仍備受喜愛的《風之谷》主角——娜烏西卡。本展特別展出她在腐海中的經典裝束,還有故事中等比例還原的巨神兵,讓你彷彿置身於這個充滿幻想與冒險的世界中。

⇛ 《天空之城》的誕生

這個展區將帶你回到1985年,吉卜力工作室的誕生時刻。在《風之谷》上映後,工作室推出了第一部作品《天空之城》。當時,鈴木敏夫同時擔任著雜誌主編和吉卜力工作室的成員,雙重角色讓他在動畫界扮演了關鍵的推手。

在這裡,除了將看到以特輯報導為主的展出內容,還會首度展出宮崎駿在《天空之城》上映前所設計的飛行船立體模型。這艘飛行船長達2公尺,曾在Maxell公司的廣告中亮相,34年後依然完好無損地保存著。

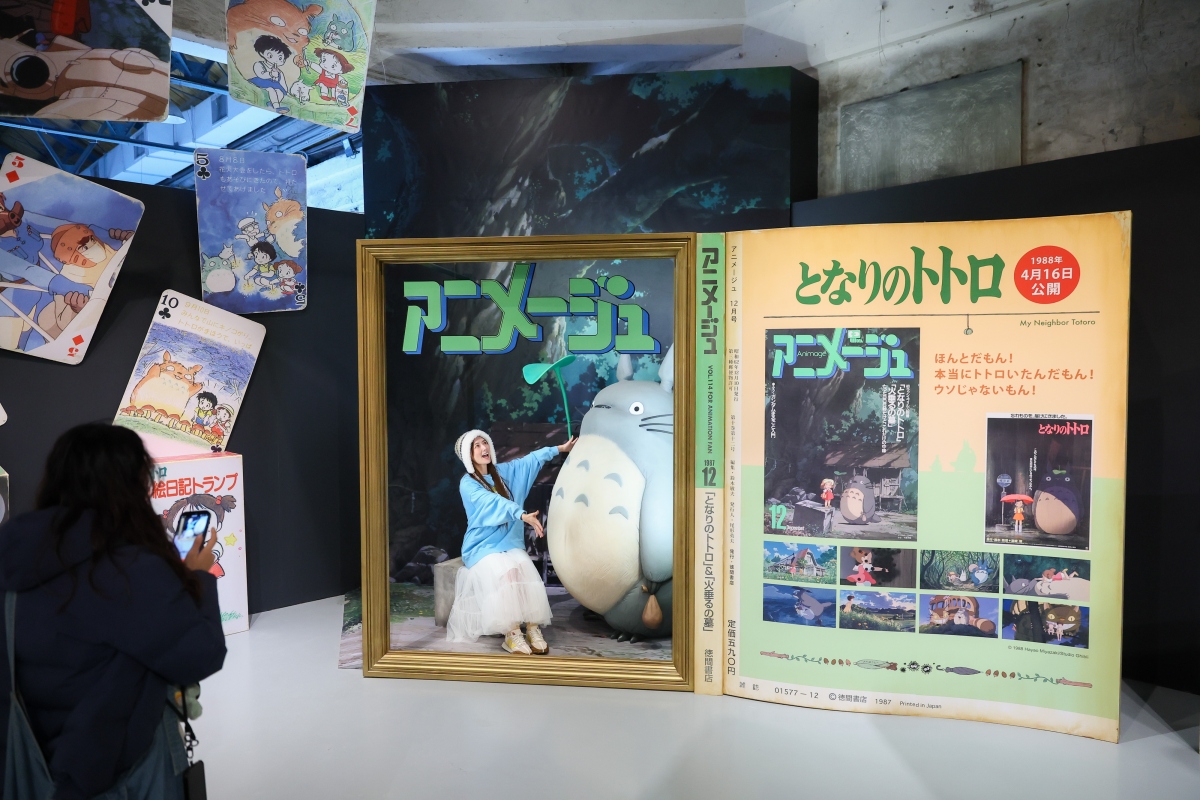

⇛ 全球首次展出大型立體造景

以龍貓巴士穿過《Animage》雜誌的封面做為此區的起點,象徵粉絲們可以親自走進動畫場景拍照,彷彿置身於吉卜力的動畫世界中,留下珍貴的回憶。為了完美呈現吉卜力熱門動畫的獨特氛圍,吉卜力工作室更特別派出專業職人團隊來台灣,打造全球首次展出的獨家拍照場景,包括《龍貓》、《風之谷》、《天空之城》和《魔女宅急便》的經典畫面,也能成為雜誌封面人物。

⇛ 展出大量手稿、插圖原畫

在1970年代後半,動畫熱潮正盛,《Animage》全力支持像《機動戰士鋼彈》和《魔法小天使》這些熱門電視動畫,特別推出了許多篇幅的專題。在這次展覽中,也展出了大量的手稿、珍貴的插圖原畫和當年的海報,還能看到鋼彈模型的微縮擬真場景,讓大家一起回顧這些作品的歷史,感受那股至今仍然影響著我們的動畫熱潮。

《Animage雜誌和吉卜力展》

展出期間:2025年1月8日至4月6日

展出地點:華山1914文創園區 東2C、D棟

展覽官網請點此

資料提供|聯合數位文創、文字整理|Adela Cheng