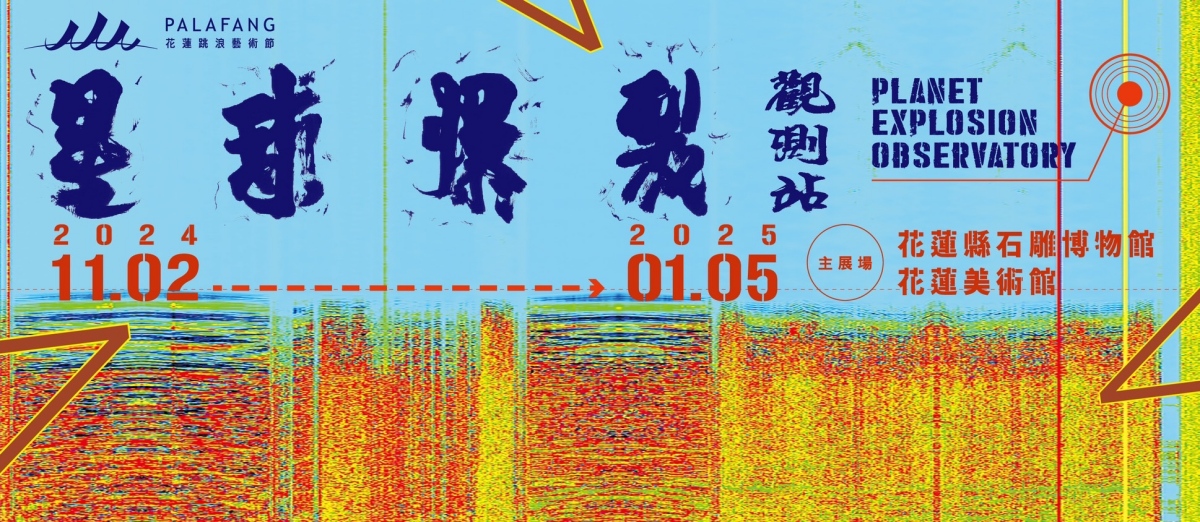

第三屆「PALAFANG花蓮跳浪藝術節」於2024年11月2日至2025年1月5日回歸。本屆藝術節由馬國鳳、龔卓軍、Nakaw Putun、王玉萍共同策展,以「星球爆裂觀測站」為主題,在花蓮縣石雕博物館及花蓮美術館展出11組藝術家的全新創作,並串連8個在地特色空間作為本屆藝術節的衛星站,帶來一系列精彩展覽及體驗活動。

以「星球爆裂觀測站」為題

「Palafang」在阿美語意為「來做客、去拜訪」;跳浪既是地名也是一種生活方式,早期東海岸人們往來需計算浪潮,在礁岩間跳躍式前進。兩者皆有「回家」之意。自2021年首屆「PALAFANG花蓮跳浪藝術節」舉辦以來,藝術節以「創造你與花蓮的新關係」為核心,通過專業藝術策展呈現創作者眼中的花蓮,並結合在地藝文平台分享生活體驗,藉此串連起旅人與當地人對花蓮的情感。

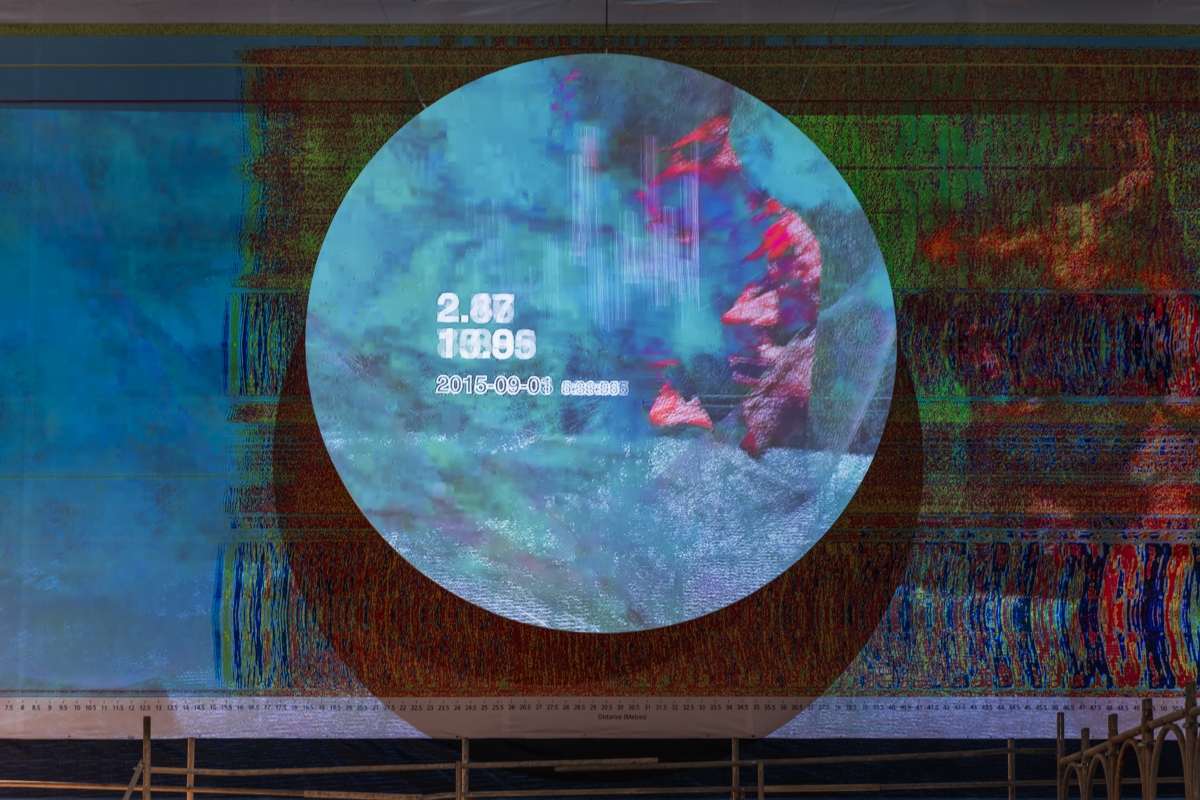

本屆藝術節「星球爆裂觀測站」,主視覺底圖來自設立於花蓮七星潭的米崙地震工作站於0403大地震發生時所偵測的光纖訊號,淺綠到深藍是壓縮,橙黃到暗紅是擴張,光纖訊號編織出一張過於豔麗的地紋,顯示了地震當下地殼爆裂的躁動。而PALAFANG花蓮跳浪藝術節策展團隊決定直視有數條活動斷層經過並鄰近琉球海溝地震隱沒帶的花蓮獨特的地理性,以及生活於此的人們的震央日常。

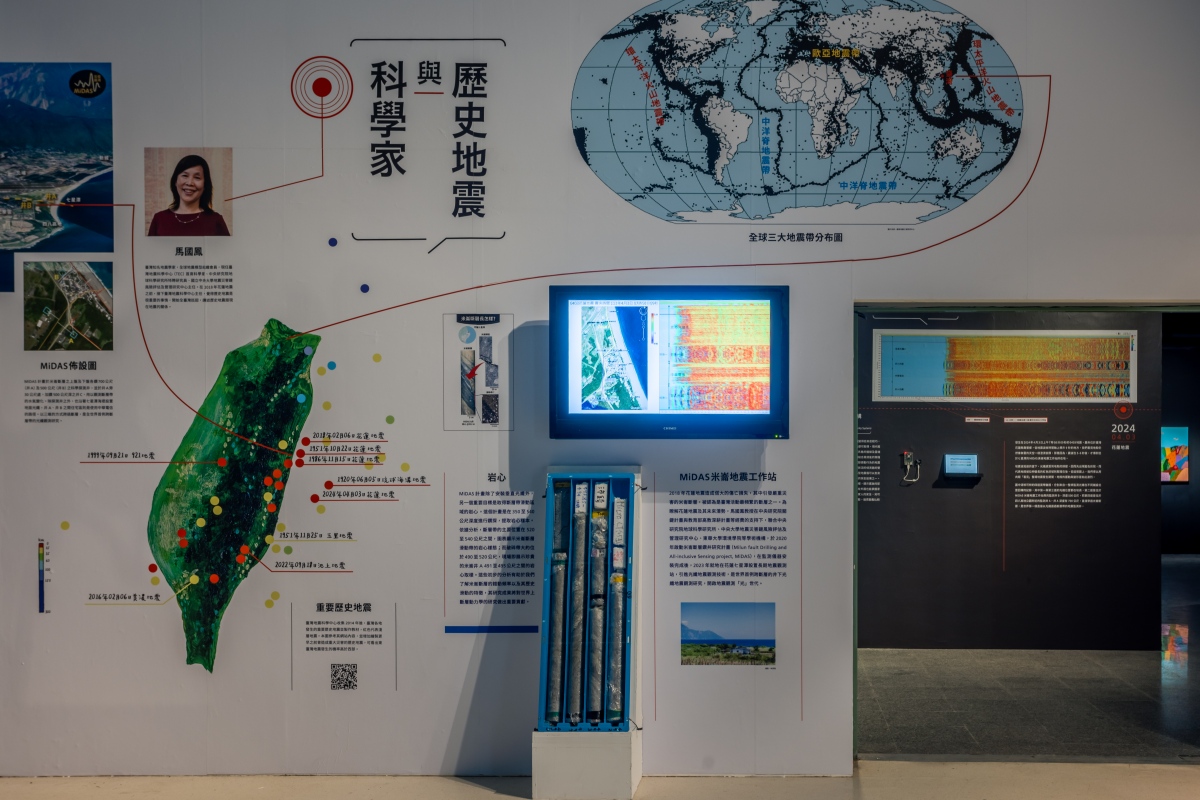

與地震科學跨域合作

PALAFANG花蓮跳浪藝術節以地震頻繁的花蓮作為「星球爆裂觀測站」,藝術家們從過去/現在/未來的大時空視角,提出各自的藝術詮釋與表現,運用部落神話、群體寫生、數位模型、事件繪畫、場所攝影、環境影像、部落重建、療癒劇場和詩學書寫,來銜接受創的環境與人心。

此次更首度與地震科學進行跨域合作──邀請臺灣地震科學中心首席科學家、中研院地球科學研究所馬國鳳特聘研究員為策展人,和她所主持的米崙斷層鑽井觀測站,一起為展覽提供了科學觀測的角度。結合理性與感性,本屆藝術節試圖創造一個精神地理上的療癒場所,透過感性的觸動,去探討並促動人與環境在星球巨大震盪後的關係重組。

回應人與土地的共生關係

今年藝術節延續往屆形式,主展場設於花蓮縣石雕博物館及花蓮美術館,本屆將呈現2ENTER貳進、Ali Istanda胡家瑜、Iyo Kacaw伊祐・噶照、Raito Low劉靜怡、公視我們的島、王煜松、涂維政、張溥騰、陳政道、盧俊翰、鍾順龍 × 莊慕華共11組藝術家作品,共同回應人與土地的共生關係。

除主展場之外,今年亦邀請了橫跨花蓮市區、新城、壽豐、鳳林、玉里、豐濱8個在地藝文平台,以衛星站的形式參與本次藝術節,透過田調採集在地民眾的地震經驗,並經由藝術家轉化為一系列展覽與體驗活動。合作夥伴包含:洄遊吧、樸石咖啡×光之島共享基地、艸青悠耘工作室、美好藝術、黑熊教育館、Makotaay生態藝術村、MiDAS美崙地震工作站、地震寫生團。

齊聚11組藝術創作

2ENTER貳進|〈擬山行〉

藝術家團體2ENTER貳進的〈擬山行〉(2024)透過具有即時光追系統的遊戲引擎,將花蓮峽谷作為「數位寫生」的對象,形構出一種集結地景、符碼、數位資訊之虛擬風景,重塑跨越時空的感官經驗。

Ali Istanda 胡家瑜|〈山,與山〉

布農族藝術家 Ali Istanda 胡家瑜創作風格簡練,其版畫作品〈山,與山〉(2024)展現了藝術家對於原住民族群在現代處境的反思。

Iyo Kacaw 伊祐・噶照|〈生命的穿透力〉

倡議海洋永續觀念的阿美族藝術家 Iyo Kacaw 伊祐・噶照,其大型裝置作品〈生命的穿透力〉(2024)拼接重組鋼筋、鐵、藤蔓、回收水泥塊,展現出生命的韌性與力量。

Raito Low 劉靜怡|〈像石頭一樣柔軟〉

現居台灣的馬來西亞藝術家Raito Low 劉靜怡,將Makotaay豐富的地景生態作為主角,以停格動畫為手法創作〈像石頭一樣柔軟〉(2024),透過呈現石頭多變的形態,帶領觀者重新認識石頭及阿美族人。

公視《我們的島》|《我們的島》精選影像

公視《我們的島》從1998年開播以來,長期記錄台灣土地,本次透過展出《我們的島》精選影像,讓觀眾更加瞭解這塊不曾靜止的大地,共同找出防災、減災之道。

王煜松|〈花園-花蓮#九〉

王煜松的複合媒材創作〈花園-花蓮#九〉源自藝術家在花蓮的嶺頂考古遺址遊走過程中,撿拾重組陶片、土壤、考古後的殘留物,藉此想像它們在時空維度的存在。

涂維政|《地震博物館》系列

涂維政的《地震博物館》系列(2020-2024)透過神話、採集、工作坊三種方法和線索,對「地震」進行重新認識,並思考地震對人類的影響及面對它的觀看態度。

張溥騰|〈深時間裡的心跳〉

張溥騰的〈深時間裡的心跳〉(2024),以聲音裝置回應台灣和日本兩地的火山次聲波,並播放人類心跳聲與火山次聲波的共振,表達出藝術家對於環境的詩意關懷。

陳政道|〈Dgiyag Skadang 砂卡礑的山〉

陳政道的〈Dgiyag Skadang 砂卡礑的山〉(2023-現在)邀請砂卡礑教會成員利用地震後新北市玩具銀行捐贈的積木進行創作,透過砂卡礑的山,反思砂卡礑的地震故事,回應展覽主題。

盧俊翰|《地鳴後滄桑》系列

盧俊翰的《地鳴後滄桑》系列(2018-2024)畫作,以近似圖騰、拼圖的視覺風格,記錄了震後的滄桑,訴說自然景色與社會現象的變化與無常。

鍾順龍 × 莊慕華|〈還在〉

鍾順龍 × 莊慕華的〈還在〉(2024)系列攝影作品,自我們熟悉靜止的日常風景中,擷取變動的痕跡,帶領觀者了解星球還在,地震還在,生活也還在。

PALAFANG花蓮跳浪藝術節

時間|2024.11.02 – 2025.01.05

主展場|花蓮縣石雕博物館、花蓮美術館

主展場藝術家|2ENTER貳進、Ali Istanda胡家瑜、Iyo Kacaw伊祐・噶照、Raito Low劉靜怡、公視我們的島、王煜松、涂維政、張溥騰、陳政道、盧俊翰、鍾順龍 × 莊慕華衛星站合作藝術家|

MiDAS米崙地震工作站(新城鄉)

陳玟樺(洄遊吧|新城鄉)

鄭致廷(璞石咖啡 × 光之島共享基地|花蓮市)

地震寫生團:王思婷、王煜松、朱庭嬅、吳優、扶九淵、林佑愷、徐立軒、張峻閡、莊梩桉、陳廷妮、黃政強、黃庭筠、楊潔恩、黎睿騰(花蓮綠地繪畫工作室 × 0403共享空間 × 東東強海街基地|花蓮市)

許雅菁 × 王煒婷(艸青悠耘工作室|壽豐鄉)

鍾順龍(美好藝術|鳳林鎮)

白欽源(台灣黑熊教育館|玉里鎮)

黃海蒂(Makotaay生態藝術村|豐濱鄉)

資料提供|PALAFANG花蓮跳浪藝術節 文字整理|Adela Cheng