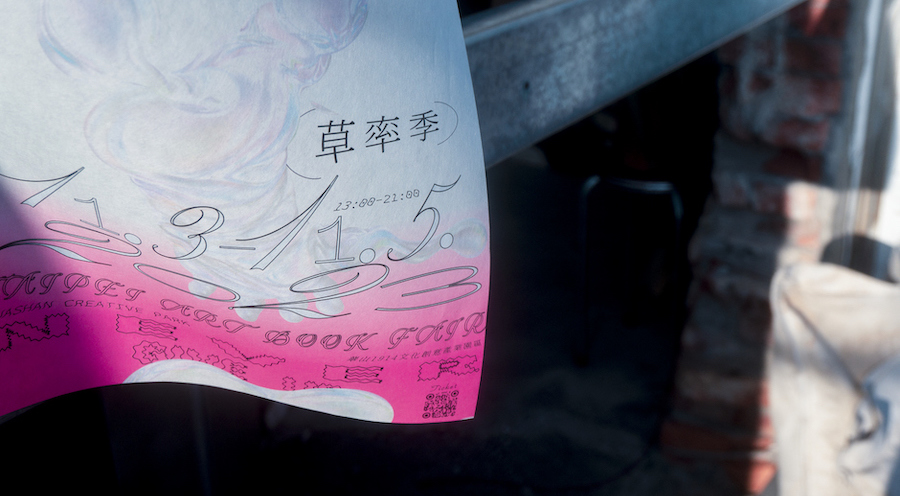

有時,城市裡會出現一個期間限定的時空,從書、攝影集、藝術家的書、雜誌到zine⋯⋯,各式非典型的主題、形狀、色彩,沒看過想過摸過的紙本創作,都在這裡閃亮面世。「草率季」和「傻瓜書日」是台灣近年兩大重要的出版場景,一個牽起當代藝術和出版的交集,一個以影像和自出版為核心耕耘——在這裡,什麼樣的能量正在凝聚?

在草率季誕生之前,黃偉倫(Frank)經營「空場」,一個匯聚22位藝術家的非營利藝術聚落。那幾年,他常感到挫折:認真辦的展,除了開幕當天的熱絡,之後每天了不起兩個人來,一個月後就又要撤。苦於要如何把視覺藝術的受眾擴大,也喜愛出版品的他發覺兩群創作者的共同點,「都滿把生命力和喜好直接貫注進作品裡。」2016年,第1屆草率季在北投的倉庫敞開大門。

也是在那左右,林君燁和劉兆慈雙雙從歐洲搬回台北,長久以書跟影像作為創作載體的兩人,好奇有誰也在做一樣的事?城市中,尚找不太到販售攝影書的場所,兩人乾脆自己成立「傻瓜書日」,也在2018年,借了君燁家附近的酒吧,邀來10幾位喜歡的藝術家一邊翻書、一邊喝酒聊幹話,至今已順利舉辦4屆攝影藝術書展,期間也陸續策劃展覽、講座、另類讀書會等各式活動。

聽Frank和君燁聊聊,這些年來,透過他們的眼和在藝術出版現場的第一線經驗,看見了當代紙本創作的何種潛能和形貌。

Q:書展最初是怎麼定調?來的都是怎樣的人?

君燁 可以從「傻瓜書日」的命名講起——創作者很愛覺得自己的東西還沒做完(笑),是所謂樣書(Dummy Book);Dummy還有笨蛋的意思,做書的人也確實很「笨」,它在當代藝術中不是非常有效的媒材,販售面也不是一個完全的商品,很難得到立刻的價值回饋,可是大家就是愛做。

我喜歡書,則因為覺得書是個好攜帶、掌握的空間,每個人都可以隨時隨地自由進入。

我們鎖定以「影像」與「自出版」為核心,第1屆集結了非常多做書的創作者,許多攝影人都出現在現場,像是《攝影之聲》主編李威儀、Lightbox創辦人曹良賓和沈昭良老師等,大家年紀、創作媒材都不太一樣,但因為當時做影像的社群比較沒有聚在一起的機會,比想像中踴躍。後來,傻瓜書日只有一個不曾改變的報名規則:要至少有一件作品是以影像為媒介,且以書作為載體呈現。

Frank 我喜歡的東西比較曖昧,涵蓋設計、藝術、建築和工藝,所以成立草率季時,就把「個人表達」設定在最前面,希望每年大家可以聚在一起慶祝自己的創意、個人主張和生命力。

另一方面也覺得,應該要跟國際上的同好有所交流,第2、3年時,每天都寄300封信,像打仗一樣一直打鍵盤,邀喜歡的國際出版單位飛來;到第4~5屆後比較穩定,就開放open call報名,雖不設限創作領域,但至今書攤類還是重點,2024年總共有443個參展單位,書攤占380個。

錄取標準上,除了有出3本書以上會優先考量,再來就是看創作到底是不是新鮮、原創。

Q:歷年來受到討論的作品類型有何演進?

Frank 草率季前3屆,比較多藝術書籍,其中有1/3~1/2是小誌,也是最受歡迎的。

2019年左右,一些國際出版社或書店帶來滿多主題性書籍,譬如建築主題的精裝書,類似Assemble的出版,是陳述研究過程、方法或project的記錄。單價很高,卻能幾乎賣光,也發現漸漸有些輩份較深、室內設計或建築背景的人,像實踐建築系的教授會跑來找這些書。

後來有一大批插畫、花藝、金工的人mix進來。疫情後這幾年則很奇妙,出現許多用刺青圖案作為創作媒材的刺青師,他們也會出貼紙或小誌,圖像風格也開始拉出各自的特色,這兩年滿受到歡迎。

君燁 藝術出版這件事就是超級超級多元,觀眾有感覺的東西差距很大,但共識就是挪石社永遠賣得很好(笑)!他們很會選題,作品很有巧思,概念也非常完整——能呈現出一個完整「世界觀」的作品,是大多喜歡書這個媒材的人會喜歡的。

去年還有一個賣超好的,是雅加達藝術出版社Jordan, jordan Édition的《班達日記》(The Banda Journal),代表印尼第一次拿到「巴黎/光圈攝影書獎」的年度攝影書獎,呼應近年當代藝術的走向,結合民族誌、旅行、紀實攝影、地緣政治學等面向。

另外,我最近去了歐洲工作,發現很多像Frank提到的、偏研究屬性或檔案整理的書,還有滿多表演作為出版(Performance as Publishing)的實踐,近年也很常見。

Q:在你們的觀察中,台灣及各地的藝術出版社群各有什麼特質?

Frank 目前草率季的組成其實是很雜亂、展開的,對應到台灣的環境氛圍,就是大家逐漸認同各自喜歡的視覺方向、有興趣的議題,以非常非常非常非常分眾的狀態進行自己的創作。Printed Matter總監、目前紐約藝術書展的負責人,也是做小型zine市集出身,他說在草率季現場,總能看見大家很強的「想呈現自己」的慾望,呈現了書跟當代藝術中間一個很奇幻的交集。

君燁 以我生活過或做過田調的地方來講,荷蘭、德國、英國等藝術出版和書展歷史比較悠久的地方,做的書比較能看出學院內外對照的地景脈絡;相比歐洲很個人化的作法,東南亞有很多集體協作,除了因為藝術出版本身就是一個年輕藝術家沒有地方展出時會選擇的載體,也因為(除新加坡之外)他們幾乎拿不到政府補助,不過雖然被掣肘,也因此找到很多新的路,他們不用去回應補助資源的期待,也常常需要比審查紅線再靈活一點,反而會長出一些非常恣意、令人驚喜的作品。

香港的氣氛很緊張,我今年去「BOOKED:香港藝術書展」做講座,書展期間持續聽到有書被下架,中國的書展也幾乎都停辦了,以前中國政府不太管藝術出版和書展,這一兩年則變得非常嚴格,中國知名攝影書出版社「假雜誌」的出版人最近也傳出被消失的消息,對華文藝術出版是一件滿糟糕的事。草率季這次有辦法邀到中國的策展人嗎?

Frank 這次我們花了大概4、5個月幫大家申請簽證,過程非常痛苦,但最後有10幾位中國參展者可以來,包括第一次來台的「abC藝術書展/DREAMER FTY夢廠」團隊。

君燁 他們今年也宣布書展要無限期暫停了,還可以這樣有跟大家實體見面、分享作品的機會,很難得也令人開心。

至於台灣,做藝術出版的人很多,但持續在做、不只是一次性發表的人其實沒那麼多,機構和空間也算零星。直到去年的傻瓜書日,我很驚訝發現越來越多沒看過的單位或藝術家,意識到台灣的創作者有在變多,也有大學學程結束後組隊來參加,整個社群好像真的有慢慢在往外擴。

Q:從開辦藝術書展到現在,有什麼事超出你們的預期?還期待哪些可能性?

Frank 現在的草率季現場,越來越像是每屆幾百位參展者一起做出來的集體創作、一個獨立的生命體,這是我之前沒有預料到的。

兩年前開始,我們每年也會邀請各行各業的評審一起選出5位特別的新銳創作者,一起做實驗出版計畫、甚至帶著大家的作品去國外參展,希望有更多人喜歡這些很自我表達的藝術家。

除了沒辦法對應我們投入的時間成本,目前售票收入已經可以維繫運作,但也會思考如果可以像東京藝術書展,有一些支持出版的私人企業或基金會,大家加入一起做也很不錯。

君燁 在藝術出版這個領域,一件作品的價值很難在資本世界等價交換,大家都還在用自己的辦法,實踐「書」的不同可能。傻瓜書日從一開始自掏腰包,直到去年規模擴大,收支比較達到設定的目標。希望不論是藝術出版的參與者,或是讀者、觀眾,大家可以一起讓整個生態越來越健康、多元、完整。

可是要變成怎樣呢?其實我也還不知道,因為從單純提供一個展示、交流創作的空間,到一年年持續在發生,大家都還留在這裡,本身就已經是最超出預期的事情了。

台灣還有這些酷酷出版EVENTS!

◉ Not Big Issue 小誌/獨立刊物市集|Since 2013

台灣首個獨立刊物市集!由邱璽民和搖擺少女創辦,近年舉辦於濕地。招牌活動為「大隊接 ZINE」,開放攤位於現場以抽籤方式回應前位參與者的內容進行創作。

◉台中藝術書展|Since 2017

中台灣最大的藝術刊物市集,自派對場域The Cave發跡,近年舉辦於台中市文化部文化資產園區。團隊BREAK OFF同時舉辦台中國際海報展,今年擴大規模為台北國際海報博覽會。

◉Room Service|Since 2018

由台北文化選品店Waiting Room舉辦,主理人為透明雜誌鼓手與長腦筋唱片創辦人Trix。出版之外亦集結音樂廠牌、唱片行、飲食等多元型態非典型創作。

附錄☆ 2024我們在做這樣的書!直擊草率祭創作者群像

11月底,草率季甫在華山1914文化創意產業園區吵鬧落幕。我們衝去現場,從430+組國際參展者中打撈回一些野生創作者的身影與作品,看他們想透過紙本說什麼話?沒有趕上市集也不怕,現在按下追蹤也不晚啦。

📍德國|Dicey Studios

在成為設計師之前我就開始做zine了。從青少年時期龐克主題的fanzine延伸到藝術、漫畫,也有好幾本是在玩字體。然後有天這個角色突然出現在我腦袋裡,它沒有名字,我不想限制它,你要說它是熊、龍、米老鼠、歐洲童話裡什麼都吃的毛毛蟲都可以,它代表活在當下的享樂主義。

📍台灣|dandandying

我大學念心理系,創作內容通常和情緒相關,比較抽象、無敘事性。有在憤怒時下畫的,也有關於「想逃離日常生活」的情緒的實驗漫畫。今年新的繪本是以「心臟」為主角,關於我身體的故事,叫大家要關心「心」,注重身心健康啦!(笑)

📍台灣|展開為表面

我們是來自建築、藝術背景的3人團隊,一起編了這本訪談、短文集。英文書名是個3D建模軟體指令,呼應台灣還有很多沒被看見的事情,需要被展現。首本有6位受訪者,全書訪談和短文一一穿插對照,藏有細微連結但不明說,留給觀眾在閱讀中找到自己的詮釋和樂趣。

📍中國|PIDAN

我在東京念攝影學校,平時做很多攝影裝置,也想透過書籍這個好流傳的媒介將它們轉化,讓更多人可以感受和體驗。內容結合我的攝影和詩,都是手工裝訂,除了是書,我也希望它們可以是被擺放在家裡的物件,就研究出一些可站立的獨特裝幀方式,也喜歡探索紙的延展潛力。

📍馬來西亞|LALA COMPANY

我叫Radio Woon,是名藝術家兼平面設計師,在上海工作生活。我用馬克筆創作很多大眼怪嘴人角色,他們也是我故事的主角,通常以熱鬧的群像出現,表現不同性格和生活態度。我最新一本手工zine的名字是馬來語的「回鄉」,紀錄去年一趟回馬自駕遊的旅程。

📍韓國|Namoo Kim

我是韓國坡州字體設計學院(PaTi)的學生,平時我們可以探索任何有興趣的媒材,但每學期末都會將成果製成書籍。過去7年,我用一次性即可拍捕捉韓國街上的手寫文字,一直想做成書但沒有勇氣,直到這次教授說我們一起去草率季吧!就有了這本《街上詩人》。

📍美國|EXTRA CREDIT

我是紐約的高中電腦科學(CS)老師,其實一開始只是想幫學生做些有趣的教材,試試看能怎麼把學習和好玩的閱讀體驗結合,結果就變成在做zine了!我大多作品用RISO印刷、手工裝訂,內容裡頭可以看見不少創意編程的元素。

📍法國 & 台灣|巴斯巴度

我們是分別來自法國的記者和台灣的譯者,一起做這本台法雙語期刊,以採訪和專文介紹台、法兩國的繪畫、音樂、文學、電玩等各領域創作者,目前已有兩刊。此外我們也出版書籍,明年春天會把法國重要小說《La Morte Amoureuse》首次譯進台灣!

採訪整理|李尤 攝影|鏡好映像工作室 _ 林家賢、Liszt Chang 圖片提供|傻瓜書日

更多精彩內容請見 La Vie 2024/12月號《紙上策展術》