「藝術」和「書」拆開來看不難理解,但「藝術書」到底是何種組成?對台灣兩家重要的獨立藝術出版社——挪石社 nos:books 與 dmp editions 來說,正代表著對藝術、印刷品兩種載體的無限熱情與可能。

在談論書的場合,不只一次聽見有人用「傳奇」形容「挪石社」。創辦人暨主編和孜(Son Ni)自2000年代的創意市集起步,但對創作文創商品、製作自己都不使用的東西越來越感到不解,想更單純地面對作品,而轉往藝術書領域發展並成立了挪石社。後來與來自香港的藝術家智海結識,出版50幾本藝術書籍,足跡遍及台、港、歐美等各城市,並活躍於國際藝術書展,十幾年來啟發許多台灣的藝術與文化工作者。

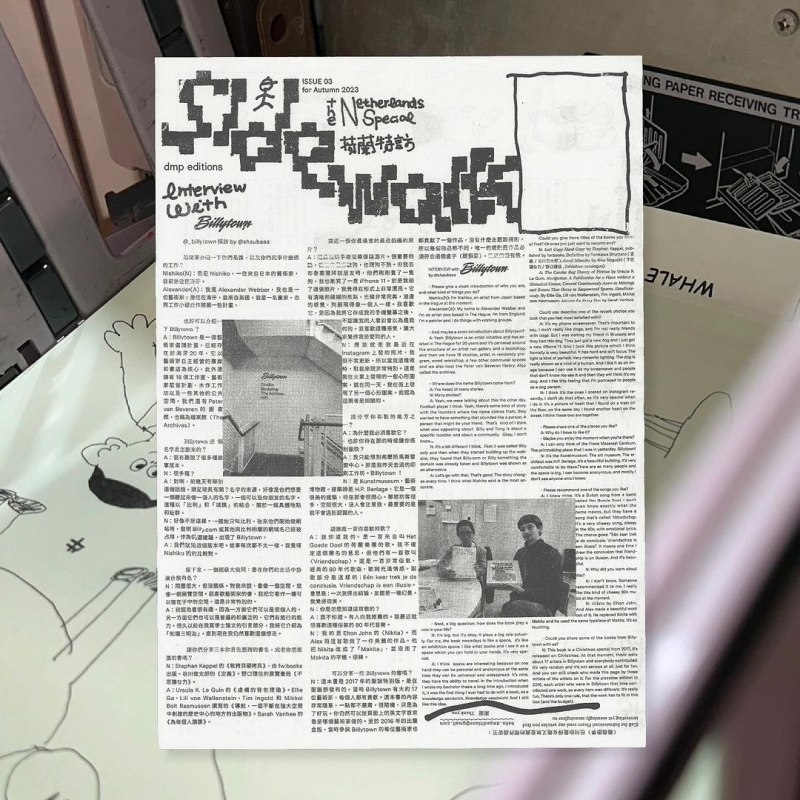

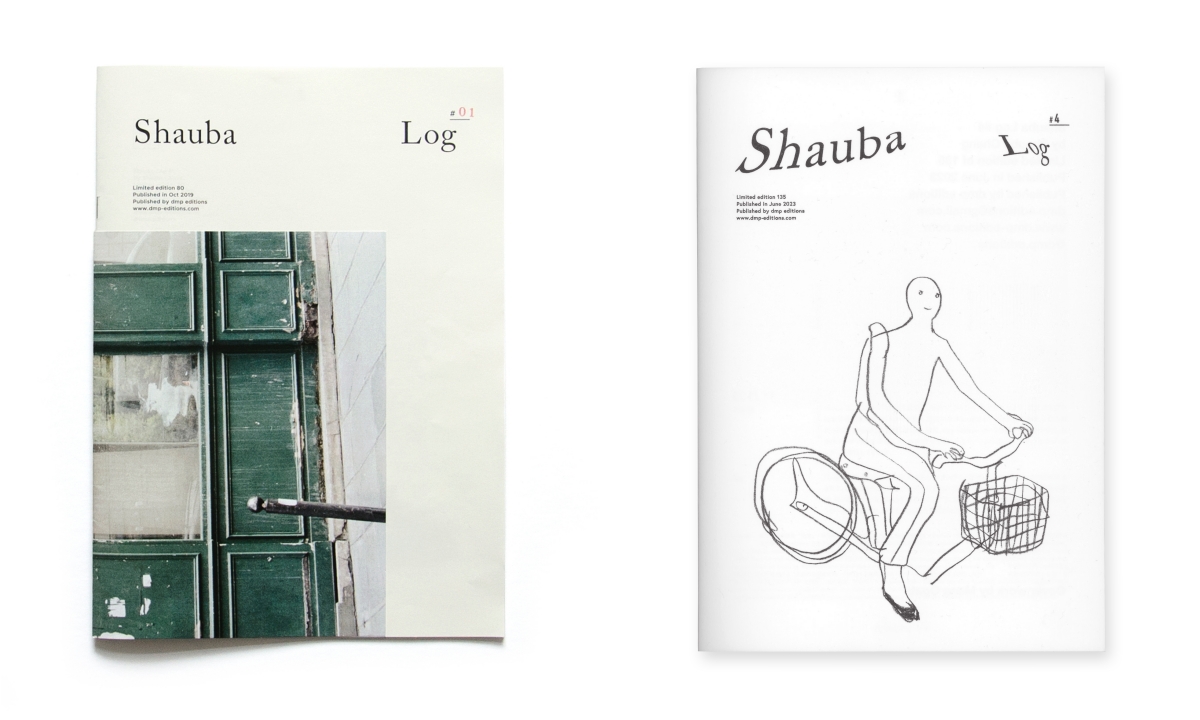

獨立出版人Shauba便是在創意市集與和孜認識,她早年以攝影刊物《Waterfall》、生活與藝術雜誌《Not Today》等打響名號,近年則專注經營獨立藝術出版社「dmp editions」,探索更多元的主題,吸引不少台灣與國際藝術家合作。在台灣,書本買氣已很低迷,藝術書往往更是比小眾還小眾。挪石社與dmp editions是如何思考這項創作媒介?背後又藏著什麼樣的甘苦與祕辛?

Q:你們會如何定義「藝術出版」或自己正在從事的事?它跟一般出版業有什麼不同?

挪石社 我們沒有做過一般的出版業,但我覺得比較不一樣的地方是,有時一些藝術家會主動找我們合作,如果他的概念已經很完整、明確,這種案子我通常不會接,因為這代表他們自己其實也有能力完成這本書。我們會跟一位藝術家合作,通常是已經觀察他的作品一陣子了、對他的創作也有很多想法,才會提議:不然我們來做一個不一樣的東西好不好?所以跟我們合作的藝術家,通常都要願意給彼此信任感和創作空間。否則,大部分的藝術家會比較像是想為自己做一個「作品集」,而不是藝術書。

dmp editions 如果拿影視產業來比喻,藝術出版社的角色可能有點像製片公司,負責「把作品做出來給觀眾看」。但如果出版社像一般製片公司,那我們就比較像獨立製片,資源相對沒那麼多,像資金籌措或找能賣座的演員這些,都比較缺乏,所以需要在更多細節上花心思。像挪石社說的,我們對於內容的處理也會希望有更多掌控權,而不是你給我一整包內容,然後我幫你把內容排上去變成書而已。藝術書的概念更像是「用一本書看一場展覽」,而不是單純地閱讀文字資訊。

Q:從事藝術出版,最辛苦和最有趣的地方分別是什麼?

挪石社 雖然獨立藝術出版社的資源比不上大型出版社,但我覺得資源少有資源少的作法,這方面倒不覺得特別辛苦。反而是我們不太懂網路操作,做網路的方式很old school,像電子布告欄一樣。而且每次出一本新書,我們也不太知道怎麼樣去介紹,都是到了書展上講了幾次才知道「原來可以這樣介紹!觀眾吃這一 套!」所以,我需要花點時間才知道怎麼把一本書的重點講出來。辦線下活動也好累喔!雖然想和大家分享好東西,但有沒有人來也充滿不確定性,壓力滿大的。但如果做到一本自己覺得滿不錯的書,藝術家也滿意,甚至喜歡的書能夠賣得好⋯⋯都是很有成就感的一件事。

dmp editions 辛苦⋯⋯如果單純以這個工作內容來說的話,我是覺得還好啦!真的超級辛苦的地方應該是溝通吧。只要牽扯到溝通,而且要溝通的人越多,這件事情就會越困難。

Q:在出版者的身分以外,你們本身也都是藝術書 創作者,這兩種身分之間有什麼相互影響?

挪石社 比較負面的影響是時間不夠,想做的事太多,要平衡就要仔細安排好時間。正面的話,會比較從藝術家的角度去思考事情,溝通上順利很多。有些藝術家在意的地方我們也懂,有時候他卡住了,我們就能從他的角度去溝通,讓藝術家更容易理解跟放手一些執著。我本身主要 是畫drawing(廣義的繪畫),智海則從事油畫跟漫畫創作,做書也能幫助我們在創作邏輯上的思考更順利。

dmp editions 時間的確不夠用!而且我的角色比較多元,除了創作者、出版社,還有一種介於兩者之間的狀態。作為創作者的時候最簡單,因為只要對自己負責就好了;如果單純作為出版社——像我今年合作的兩本書——那只要從出版社的角度去給意見就好;但如果要跟某位藝術家合作,我會需要「共同創作」,同時還必須以一個出版社的角度去思考事情。但我自己在這3個角色之間都是切割得很清楚的,切換起來還算ok。

Q:請和我們分享一些品牌最近出版的作品,以及背後的創作故事。

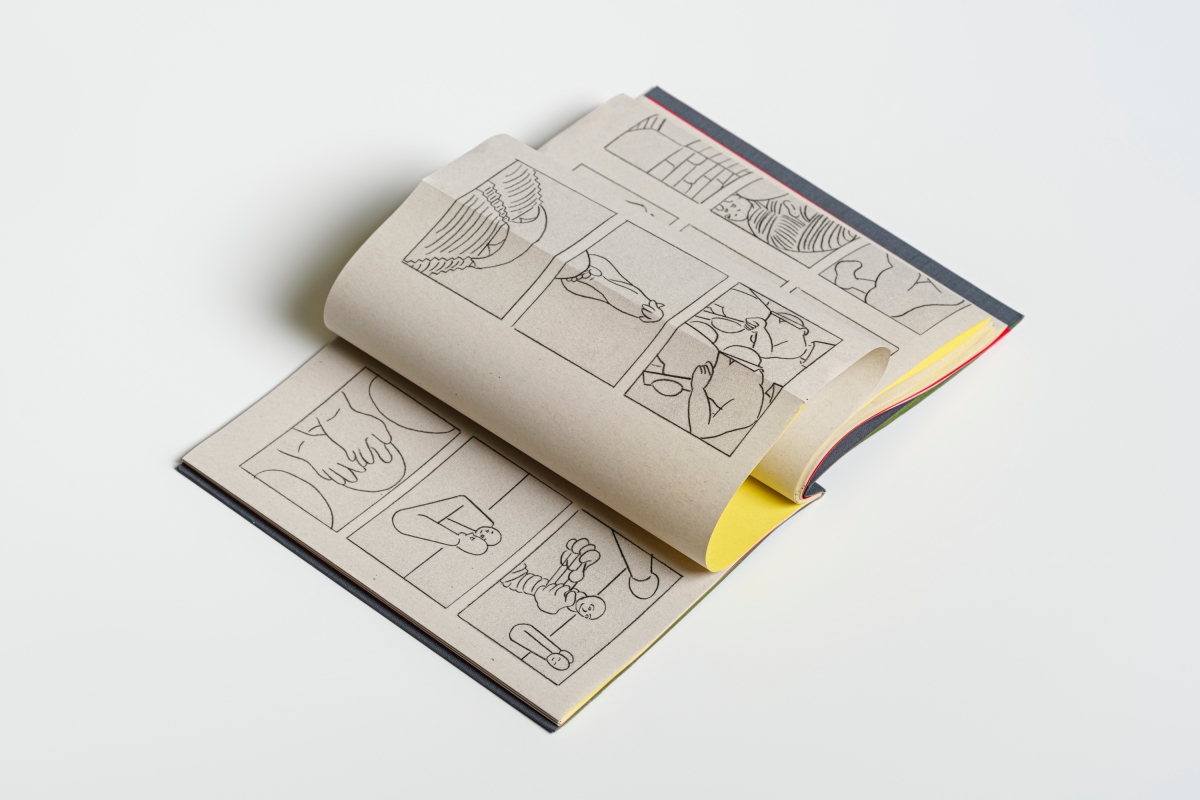

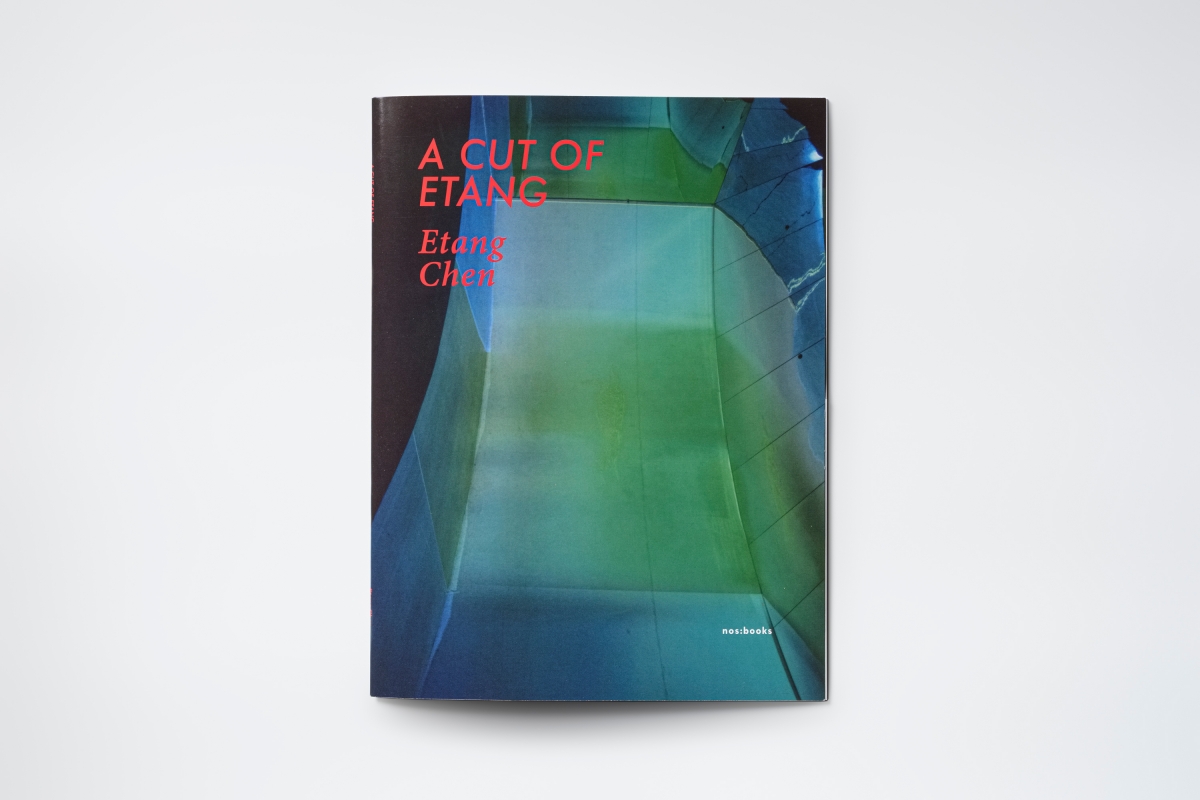

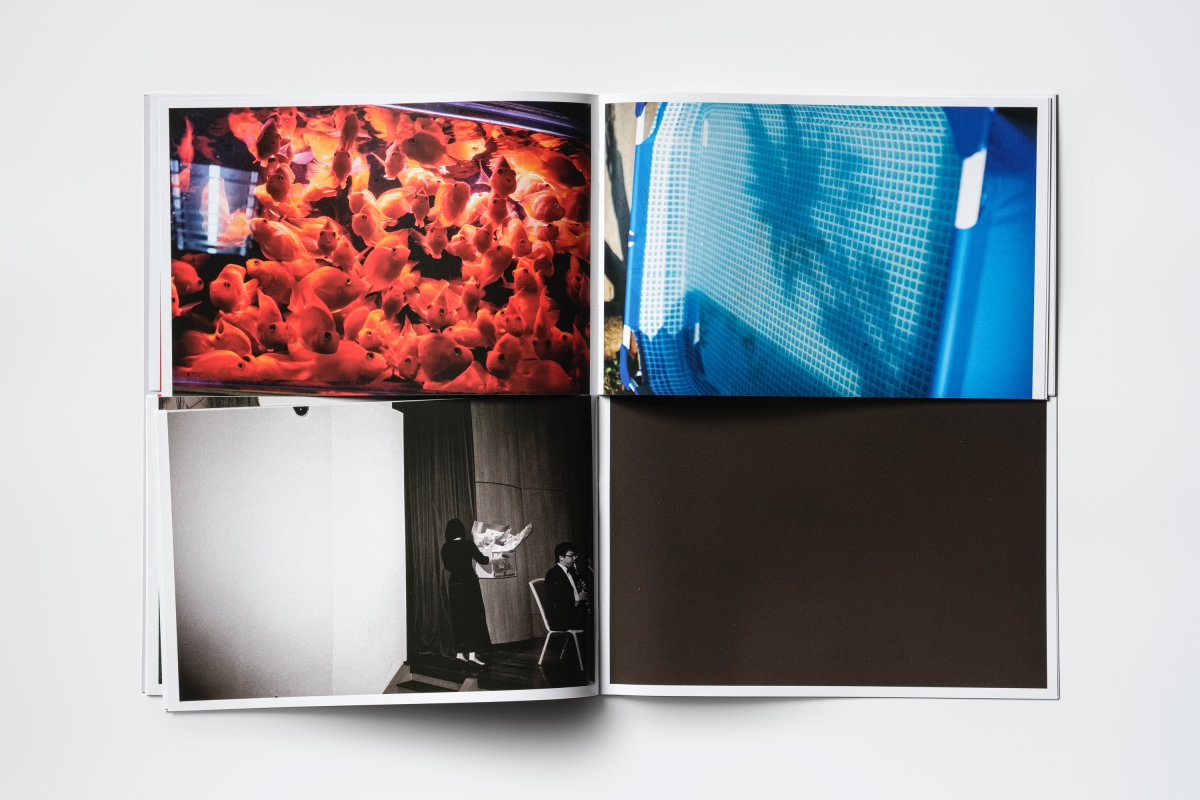

挪石社 2022年我們跟陳藝堂合作了《A Cut of Etang》。以往我們都是以書本為主,展覽為副,但這次反過來,先辦展覽再做書。在展覽中,我們安排了300多張照片,還有一本空白相本,讓觀眾挑選喜歡的照片帶回家。後來,我們根據最多人選的和完全沒人選的照片,將書籍裝幀編排成上下兩部分——上部是最多人選的40張,下部是沒人選的40張。本書由觀眾挑選的數據作為編輯方法,算是一個跳脫常規編輯思維的有趣計畫。

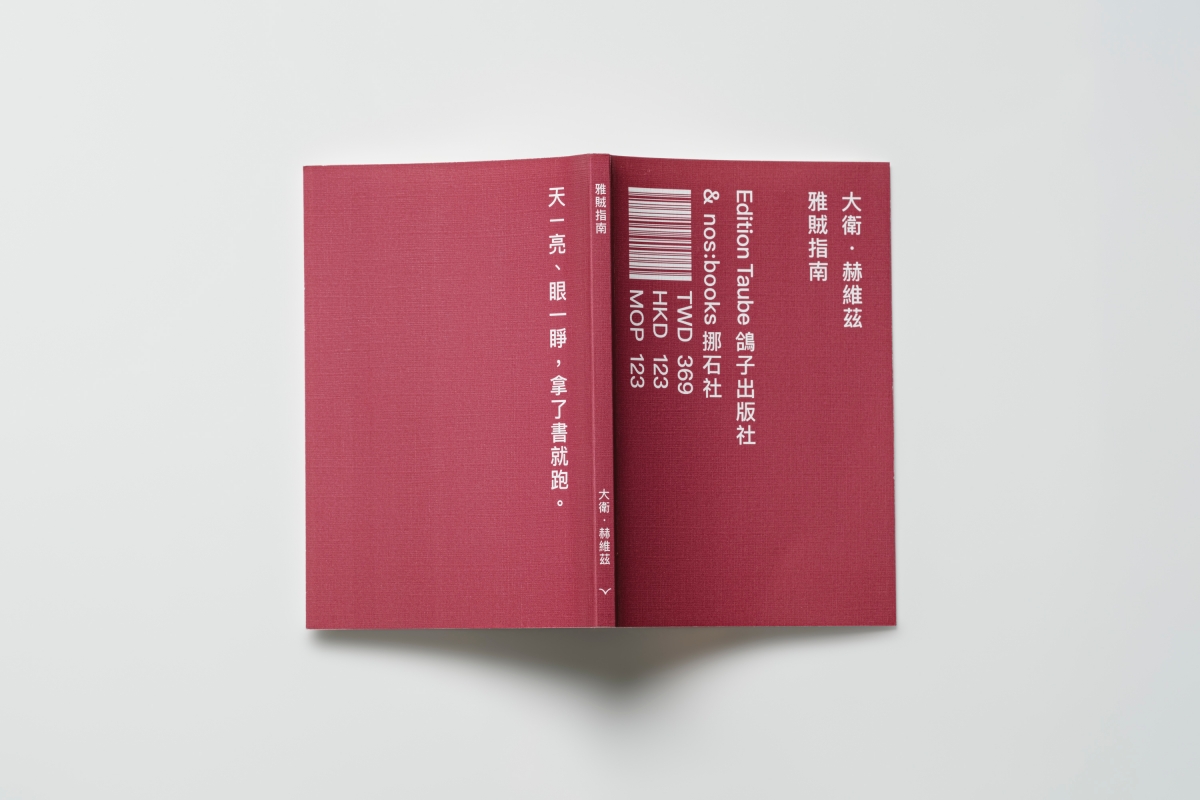

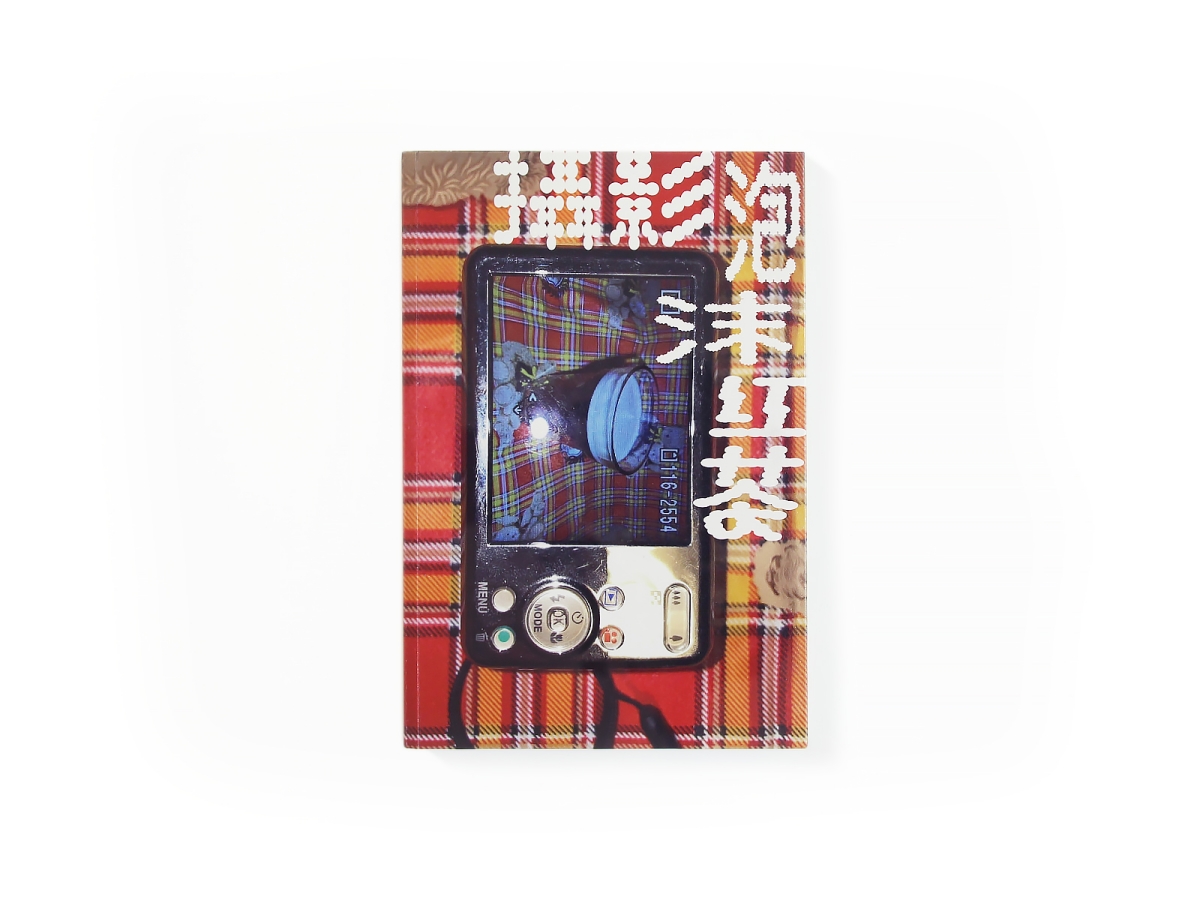

今年我們還出版了《雅賊指南》,一本教你80種「偷書」方式的書。這是美國藝術家David Horvitz 的作品,原版出版已經有30幾種語言版本,這次找我們合作繁體中文版。在翻譯上他們特別要求要加入一些台灣特色,例如原文的語境或物件,我們替換為珍珠奶茶、貓砂以 及藍綠議題之類,讓書更貼近在地文化。

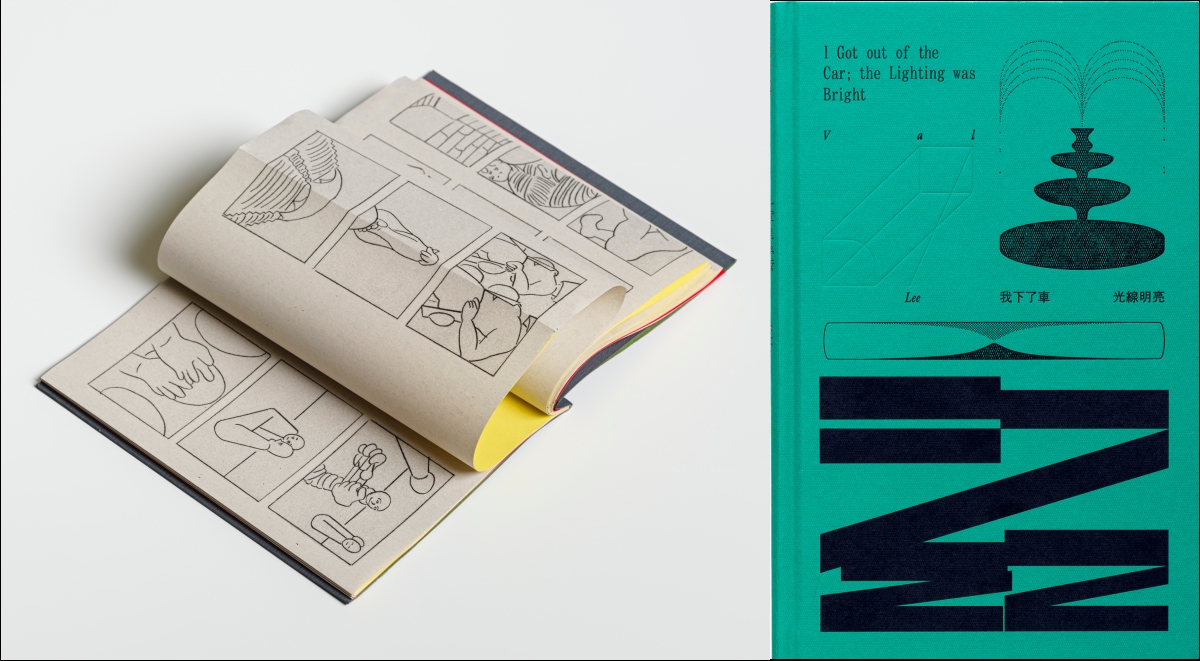

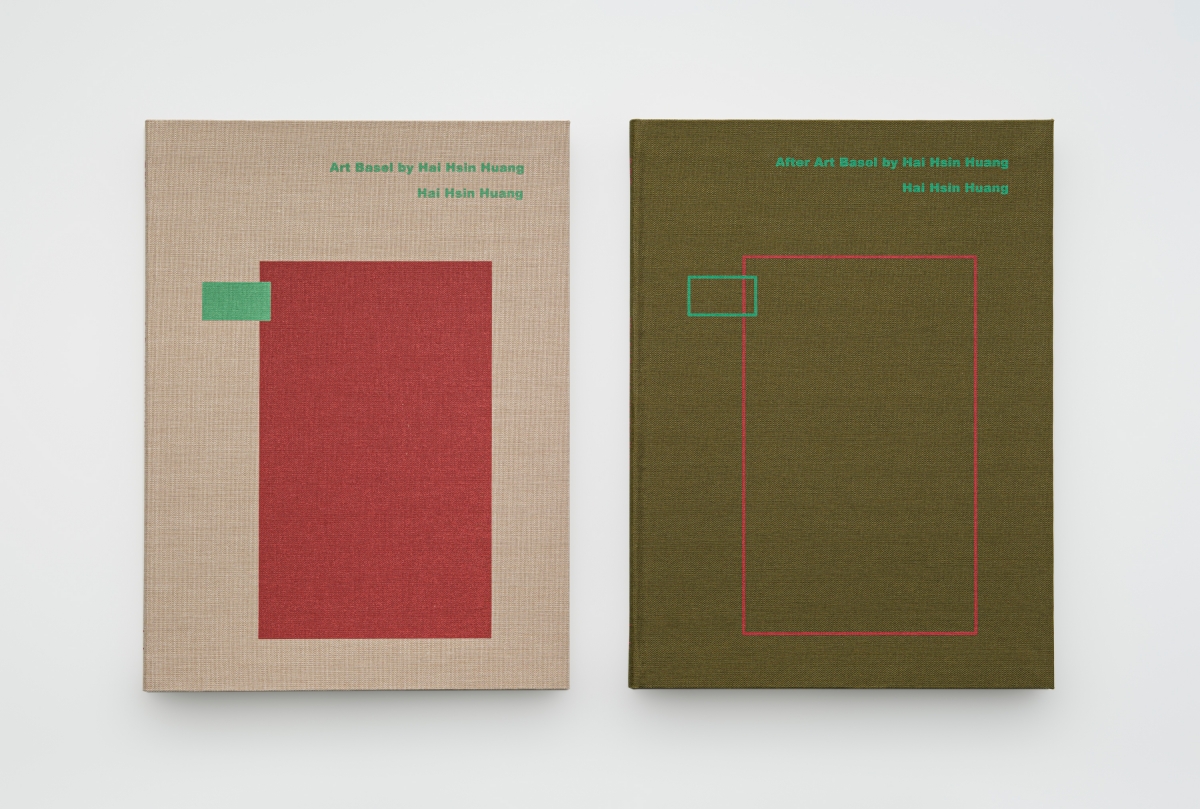

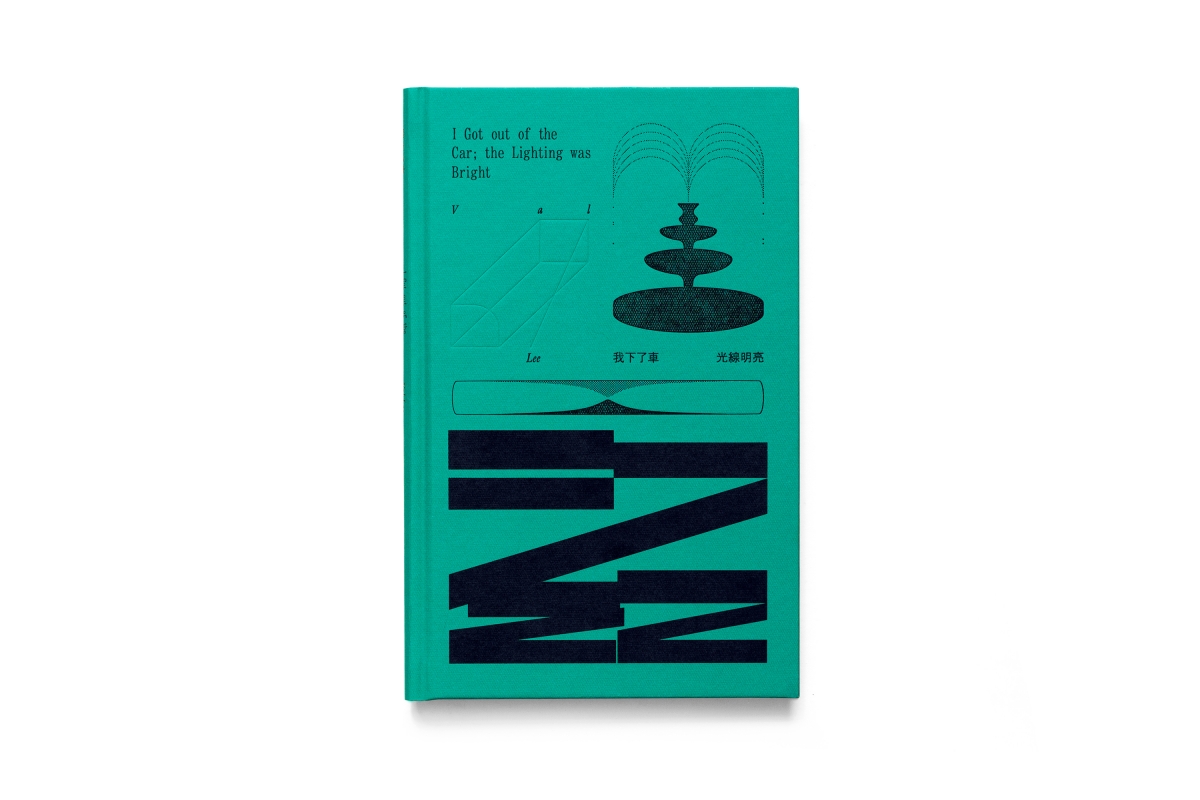

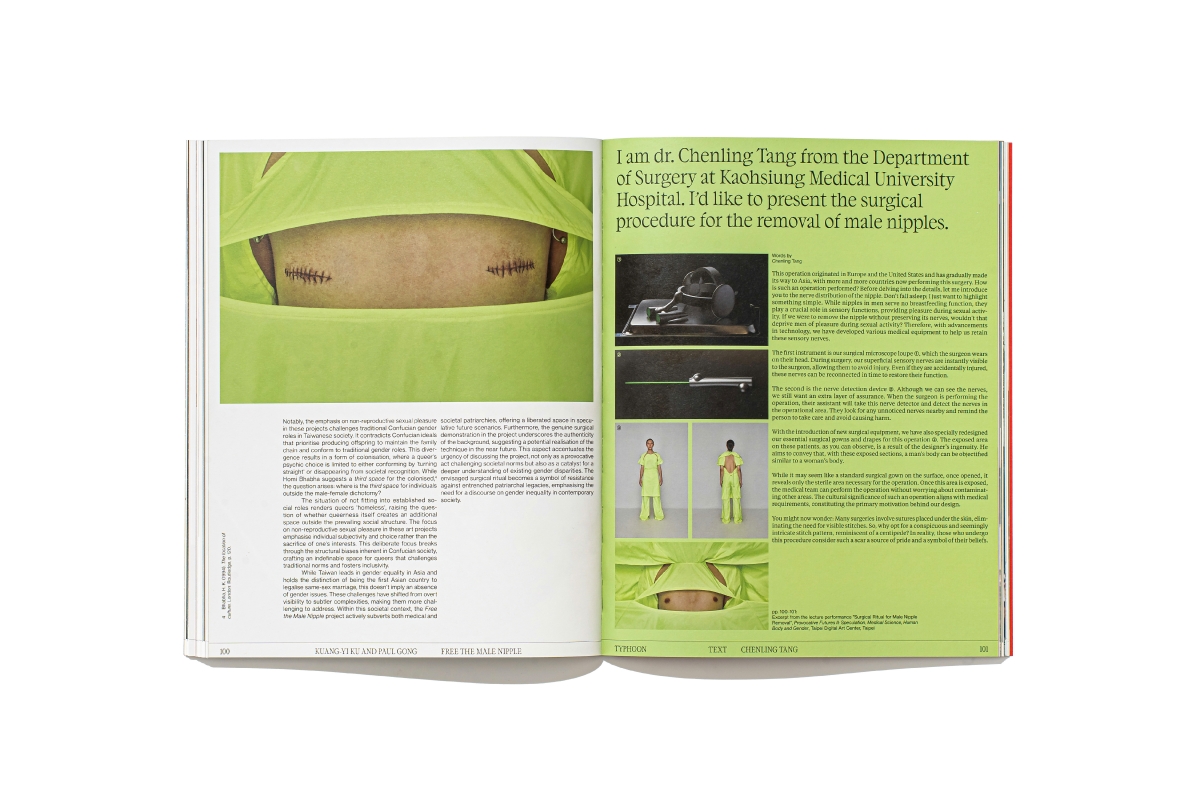

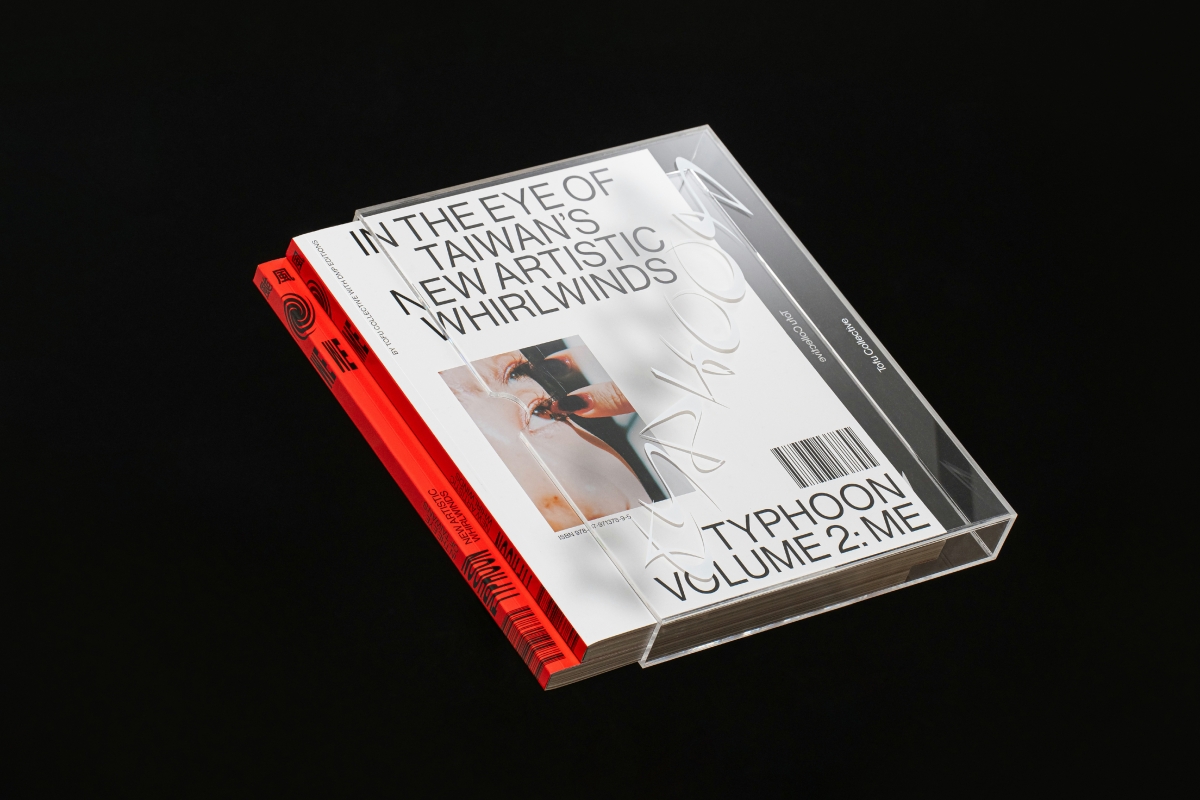

dmp editions 今年dmp沒有完全自己做書,都是和不同單位合作。一本是《Typhoon》,丹麥藝術家組合Tofu Collective的背景是亞洲當代藝術研究,所以希望以類似期刊的方式,一輯一輯地去討論不同地區的當代藝術——第一輯他們想來台灣,因為他們很喜歡台灣。我們從去年5月開始定期線上會議,過程非常繁瑣漫長,直到今年5月在台灣辦新書發表時才終於再次實體見到他們,所以印象比較深刻。

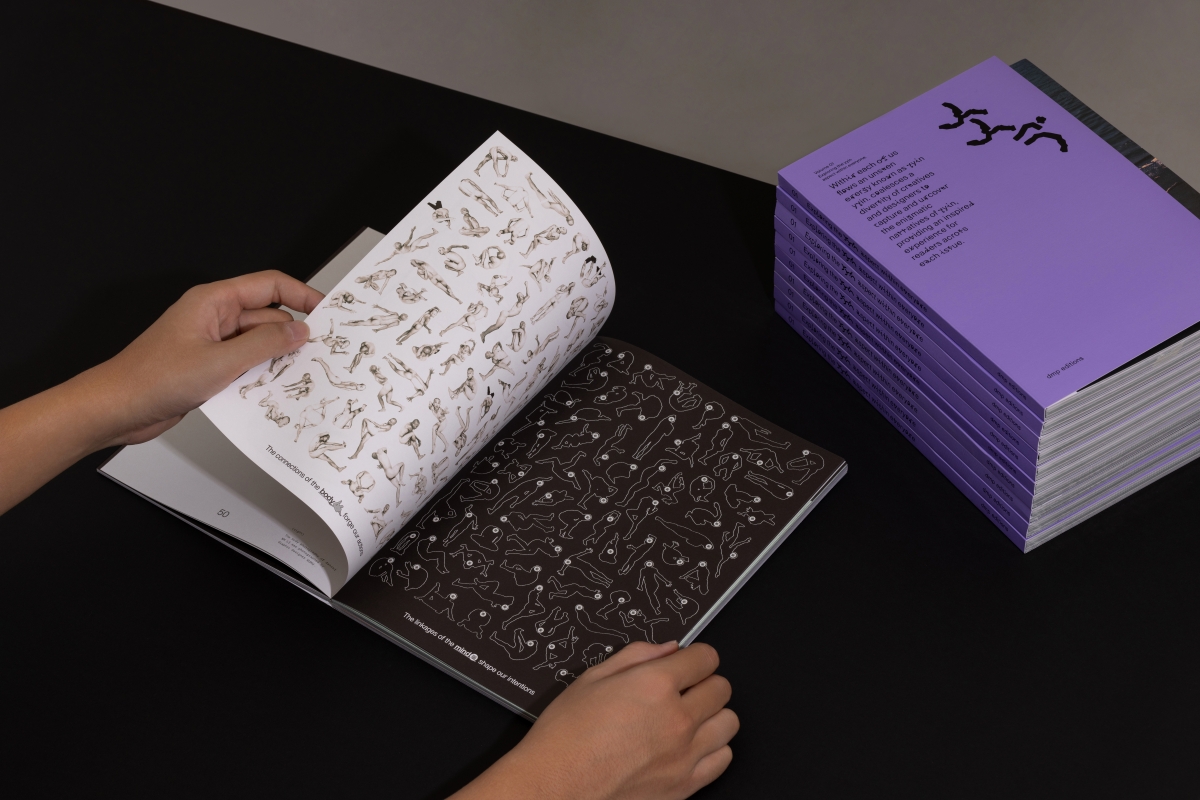

另一個合作是《yyin. volume 1》,是實踐大學媒傳所學生Yagi的畢業製作。他以「陰性」為主題,找了7組創作者和設計師合作,創作內容包括音樂、服裝、舞蹈等,每組的作品都很不同。因為Yagi本身就是設計師,還組了自己的編輯團隊,所以這次我的角色比較像顧問,在後端協助他們完成這本書。

Q:如何看待台灣的藝術出版社群?跟國外有什麼不同?

挪石社 台灣是很平面性的發展,大部分是藝術家自己想做什麼就做什麼,有地方賣就賣。但就缺乏層級式的進程,很多人出一、兩本書就不做了,導致同質性高,風格、脈絡或生產模式都很接近,入門得很快,離開得也很快。我會覺得滿可惜的,因為創作需要時間去慢慢發展自己的語彙。

dmp editions 國外由出版社和藝術家自費出版的比例,可能是5:5到7:3之間,但台灣大概是1:9,沒有出版社關注的議題框限,各種發揮空間算很多!最需要被突破的瓶頸其實就是「市場」本身——雖然相比10年前有所成長,但大家對藝術書還是不太理解,這方面還有很多很多可以努力的空間。

挪石社 雖然周邊產品比較好入手、好理解,或容易銷售,但作品本身並不需要依附在產品上。書本身是一種很好的載體,很好表達創作和意念的媒介,能釋放巨大的創作能量。所以還是期待有更多人做書、看書、買書。好的創作者更可以成為出版社,帶動更多人參與,讓整個環境活絡起來。

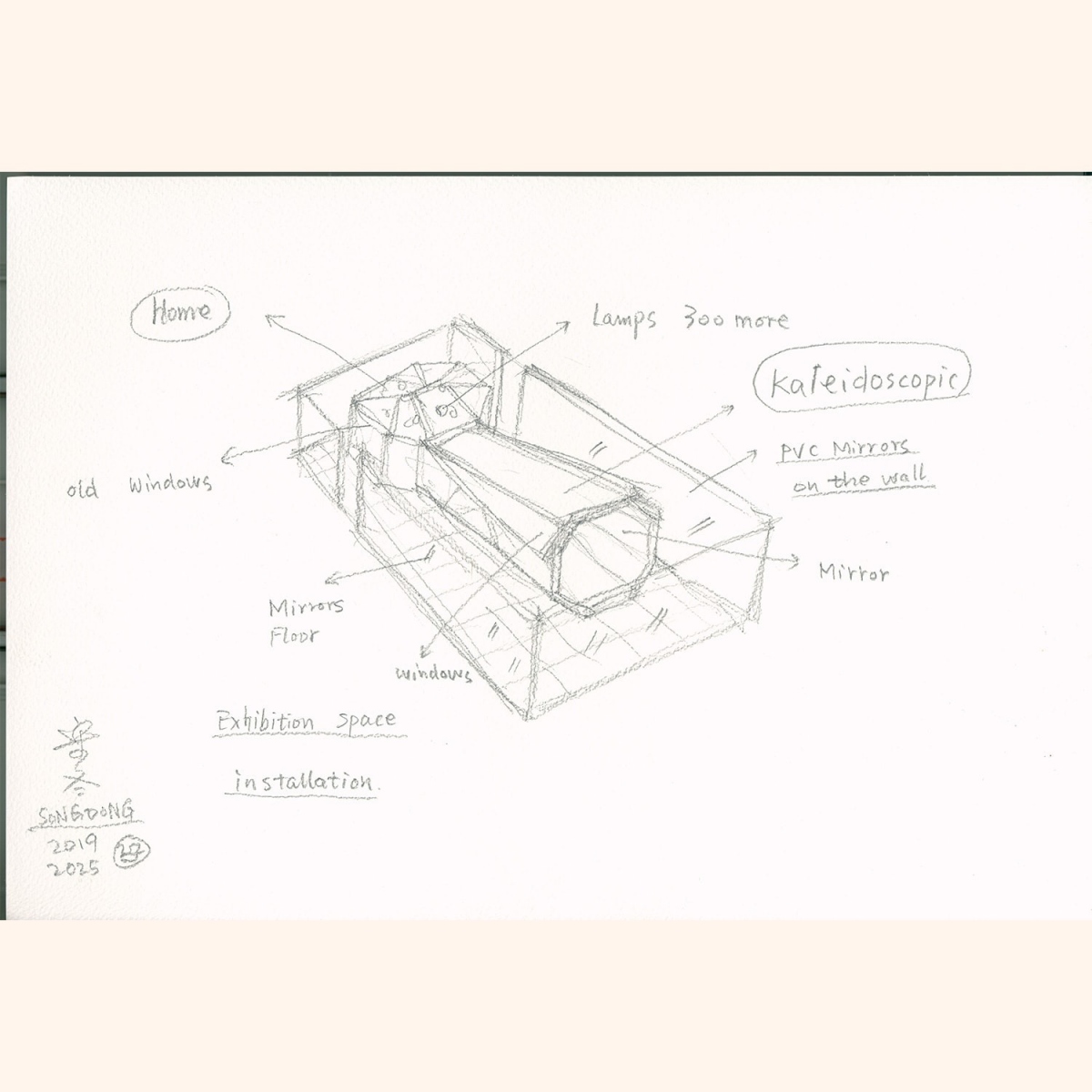

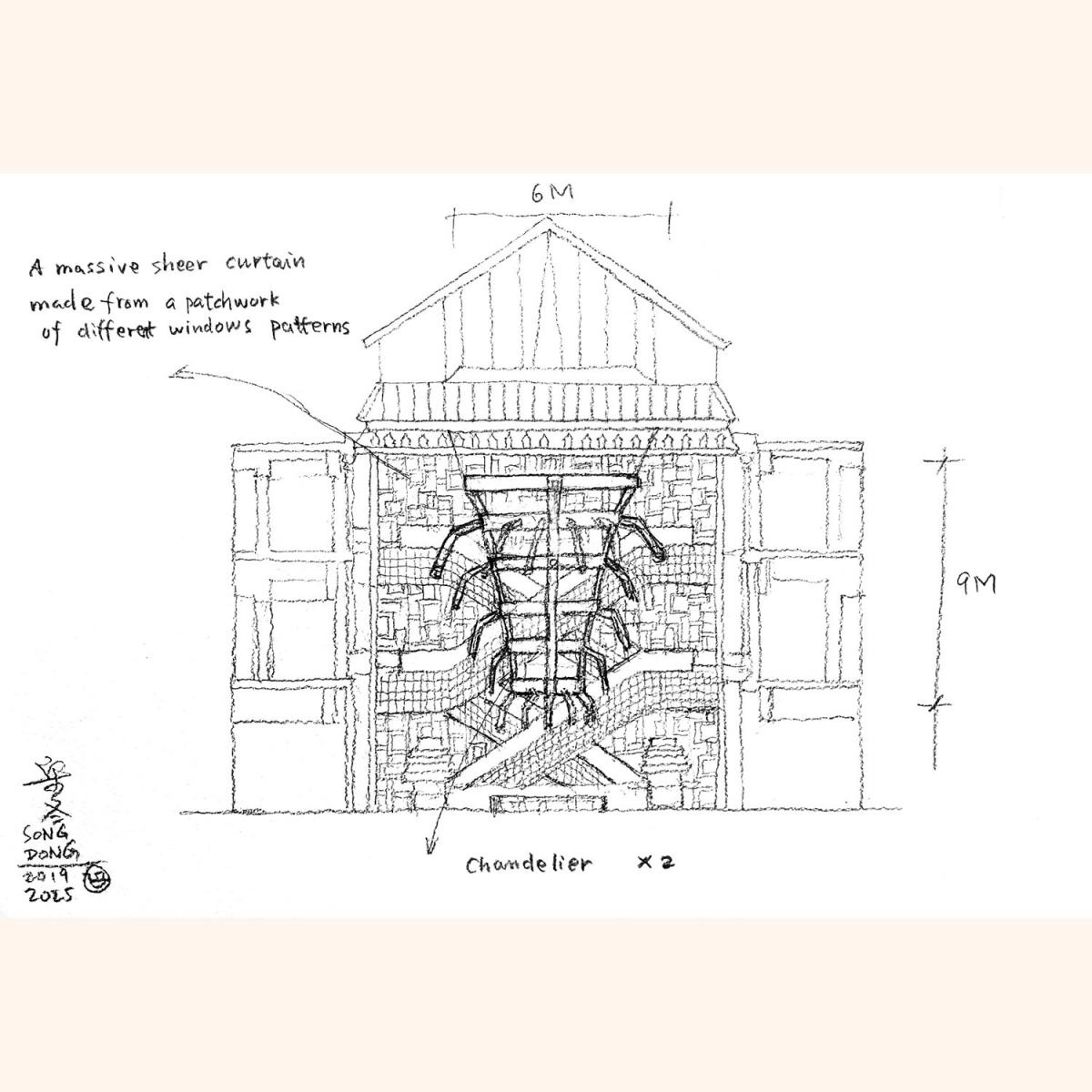

挪石社

獨立印刷出版社,2008年成立於台北。主要出版藝術家的意念、行為,出版品於網站發售,並發行至台港歐美各城市,每年巡迴參加各國藝術書展;2021年起營運實體空間nos:bookspace。dmp editions

2016年成立於台北,出版部門與藝術家、策展人合作生產藝術書籍,並持續發行訂閱制紙本小報《Sidewalk》。「dmp projects」的其餘部門業務則涵蓋編輯企劃、設計、產品、策展、活動等。

企劃|李尤 採訪整理|郭振宇 攝影|朱淇宏 圖片提供|挪石社、dmp editions

更多精彩內容請見 La Vie 2024/12月號《紙上策展術》