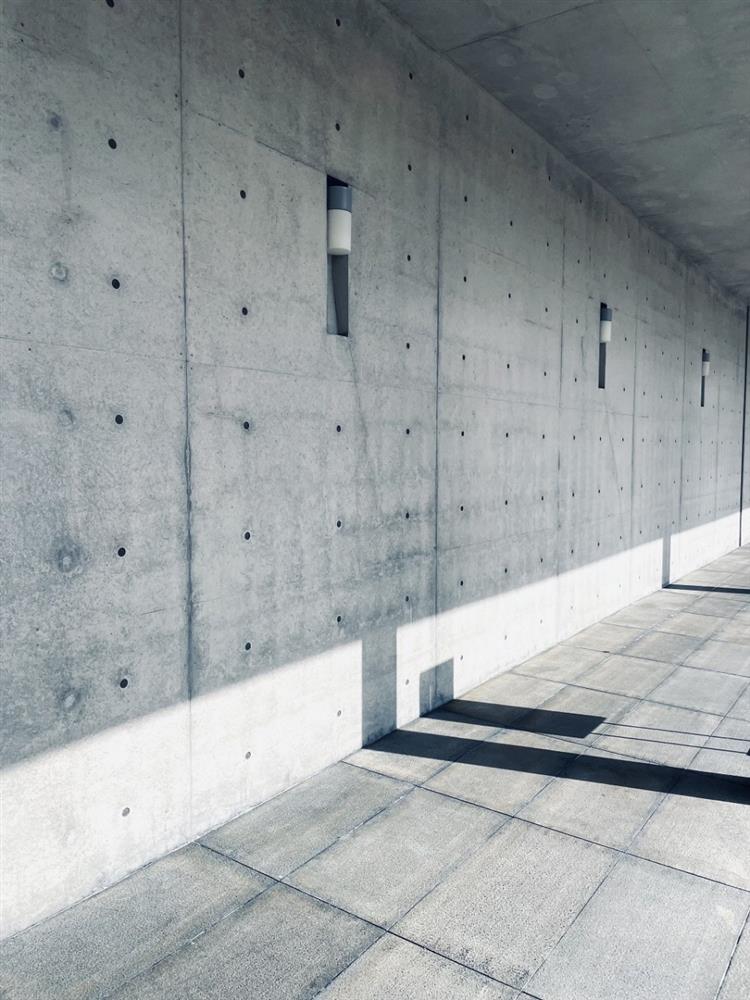

擅長使用光影來表現建築詩意氣息的日本建築大師安藤忠雄,近期再度為同樣出自他手的韓國原州「Museum SAN」打造全新冥想空間「光之空間」(Space of Light),工整的十字架線條襯著大師標誌的清水模建築,任由光線照耀灑下,讓每位造訪者有如沐浴在舞動光影中,甚是自在逍遙。

Museum SAN 安藤忠雄在韓國的博物館建築大作

相比起大師在全球各處的博物館作品,坐落在韓國原州的Museum SAN顯得低調許多。在2013年落成的Museum SAN,是安藤忠雄耗時8年才完成的博物館鉅作,當時他受以造紙業起家的韓松集團之邀,將100多公頃的森林開闢出一幢藝術殿堂。

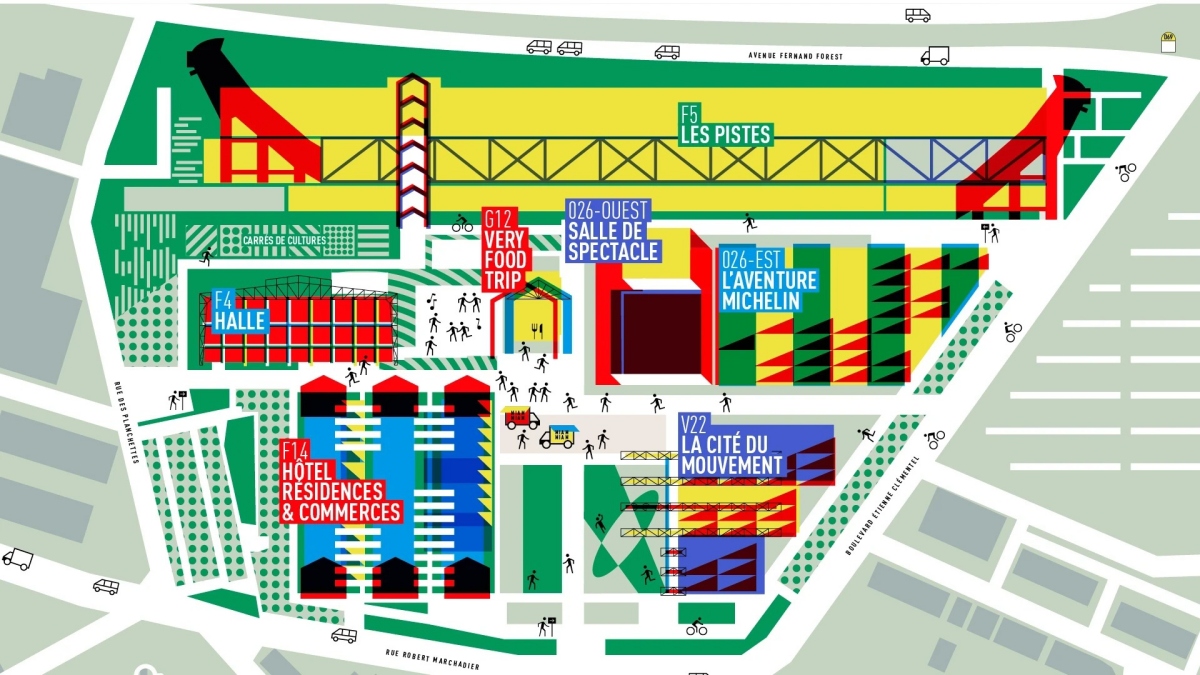

Museum SAN由Space(空間)、Art(藝術)、Nature(自然)三個英文字首結合而成,其發音也巧妙呼應韓文「山」之音,藉此來表彰博物館正位處廣袤的綠意山林之中;若從高空俯瞰,長方形、三角形和圓形等空間組成的博物館園地,不僅體現大師設計理念中連接天、地、人的哲學,隨著四季更迭而變化的自然景緻,更為博物館增添遠離塵世的避世風情。

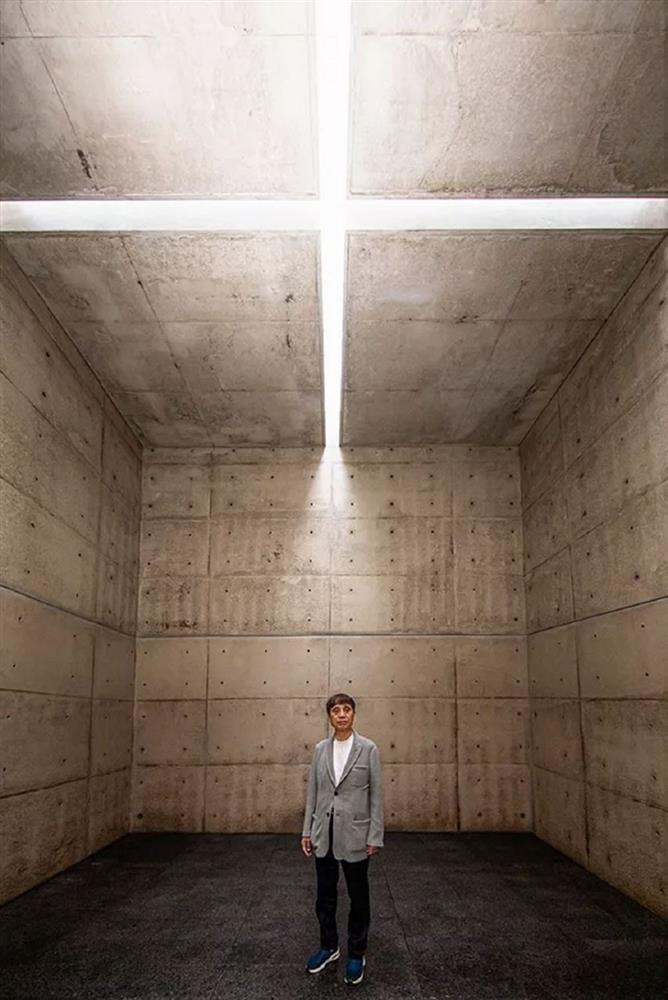

如今,隨著博物館開館10週年之際,除了《安藤忠雄-青春》回顧展正登場外,大師也為博物館獻上第二個冥想空間建築之作「光之空間」,一處能體現他以清水模混、光線和與自然合而為一的標誌性建築風格。

雖然設計風格令人想起安藤忠雄的代表作「光之教堂」,然而「光之空間」沒有宗教包袱,更特別的是,當耀眼的陽光穿透方形清水模屋頂的交錯十字狀縫隙,由於沒有玻璃與其他裝置加以阻擋介入,因此人們能夠完全享受溫暖的光之洗禮,直接感受自然與內在的連結,遁入一個近乎神聖的沉思和自我反省冥想時刻。

安藤忠雄表示:「『光』是這個新冥想空間的主要焦點,人們能夠感覺到他們正在直接接觸自然,一個真正能讓自然與人類融為一體的空間。」也因為光線能夠暢通無阻地折射至建築內,某方面也算是實現了大師多年的心願,「沒有玻璃,光線顯得更加美麗,希望有一天,我也能把光之教堂的玻璃拆除掉。」

Museum SAN必看展館

基本上,Museum SAN處處可見大師安藤忠雄的建築語彙,清水模、光影、俐落簡約線條,搭配粗曠的坡州石材,絕對是建築迷必朝聖之景點。

博物館由探索紙的意義與價值的紙藝廊、擁有版畫工房與收藏韓國近現代繪畫與雕塑品的青鳥藝廊,以及展出美國藝術大師James Turrell作品的James Turrell館為主,而穿梭連結其中的則有花之庭園、水之庭園與石之庭園。

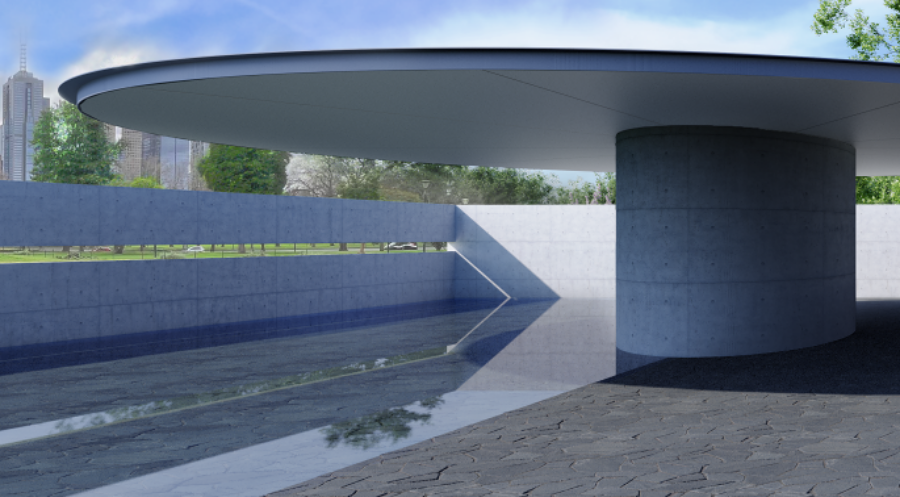

除了全新冥想空間「光之空間」外,在2018年時,安藤忠雄便為當時開幕5週年的Museum SAN打造了第一座有著圓弧穹頂的冥想室,與鄰近的石之庭園互相輝映。

Museum SAN交通怎麼去?

距離首爾約兩個小時車程的Museum SAN,若非自行開車前往其實不算好到達,通常遊客會選擇博物館提供的直達車往返,或是選擇搭上韓國KTX高速鐵路直奔原州,再搭乘接駁巴士。

方法一:KTX高速鐵路+原州接駁巴士

KTX票務必先網路訂票,票券會不定時釋出,車票購買好後可以直接在APP上使用。中文官網點此

去程上車站:首爾

去程下車站:原州Wonjun或萬鐘 Manjong (用電腦版網頁需要點至視窗下方M查詢)

回程上車站:原州Wonjun(因為接駁巴士是繞一圈,終點站是原洲)

原州接駁巴士

上車站:原洲站(第一站)、萬鍾站(第三站)

下車站:Museum SAN

費用:上車告知司機要下車地點,會給類似手環的來回票券,費用5000韓元。

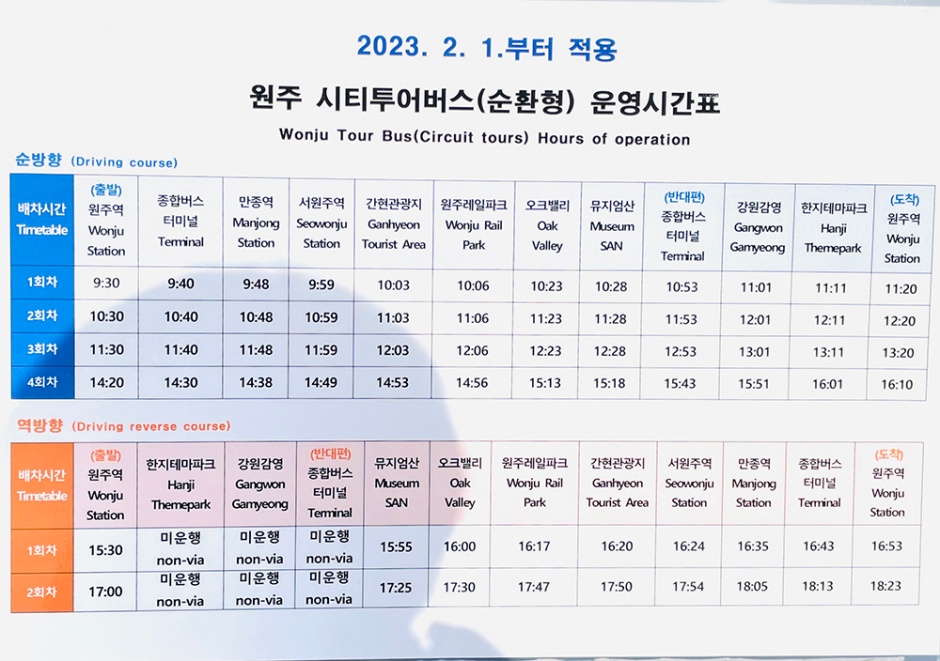

路線:建議去程搭10:30車次、回程15:30,但因為車次常更改不知是否有變動。目前行駛時間表(下方圖)為2月1日開始實施。也可查看官網時間是否正確

方法二:博物館直達客運 (最方便)

早上9:30從市政廳站2號出站有直達車

下午17:00從博物館回程

官網預訂車票,需要先註冊NAVER帳號 (FB或LINE可綁定)

方法三:高速客運(高速巴士站很大,若怕迷路建議須提前去買票看場地)

可以搭首爾-原洲高速巴士(大概1.5小時),在客運站前方可以搭乘原洲接駁巴士(Terminal那站)

Museum SAN

地址:강원도 원주시 지정면 오크밸리 2길 260

公休:每週一(若週一為國定假日,則照常開放)

資料來源|Museum SAN